「年内学力入試」否定的66%――授業進行への影響7割超、代ゼミ調査で高校教員の不安鮮明に

学校法人高宮学園 代々木ゼミナール(本部:東京都渋谷区/以下、代ゼミ)教育情報センターは、全国の高校教員を対象に「年内学力入試」に関する意識調査を実施し、370名から回答を得ました。結果、66.2%が年内学力入試の拡大に否定的で、授業や学校行事への影響を懸念する声は75.7%に上りました。一方で、面接や小論文よりも学力試験での評価を支持する意見も確認されています。

調査の背景

文部科学省によると、総合型・学校推薦型選抜など年内入試での入学者は全体の約51%に達していますが、「学力評価の不十分さ」「授業進度への影響」などの懸念も指摘されています。こうした状況を踏まえ、代ゼミは首都圏で拡大する年内学力入試の影響について、現場の声を把握するため本調査を行いました。

調査結果のポイント

●年内学力入試の拡大は好ましいか

…肯定的:33.8% 否定的:66.2%

●授業進行や学校行事への影響

…影響あり:75.7% 影響なし:24.3%

●受験サポートの負担は軽減するか

…軽減する:15.1% 軽減しない:84.8%

●外部検定試験の活用は望ましいか

…肯定的:59.8% 否定的:40.3%

●一般選抜受験者は減ると思うか

…減る:78.6% 減らない:21.4%

※四捨五入によって合計が100%にならない項目がある

調査結果の抜粋

■質問(1) (4択)

2025年度入試より首都圏の私立大学を中心にいわゆる“年内学力入試”が拡大しています。

この状況について、日頃生徒の大学受験サポートに関わっていらっしゃるお立場から、各質問で当てはまるものをお答えください。年内学力入試は各教科・科目に係るテストを主たる評価方法とした総合型選抜および学校推薦型選抜と定義します。

※四捨五入によって合計が100%にならない項目がある

※引用コメントの( )内は所在地・設置者・学年全体における特別選抜で出願する生徒の割合(以下、出願割合)。自由記述から一部抜粋

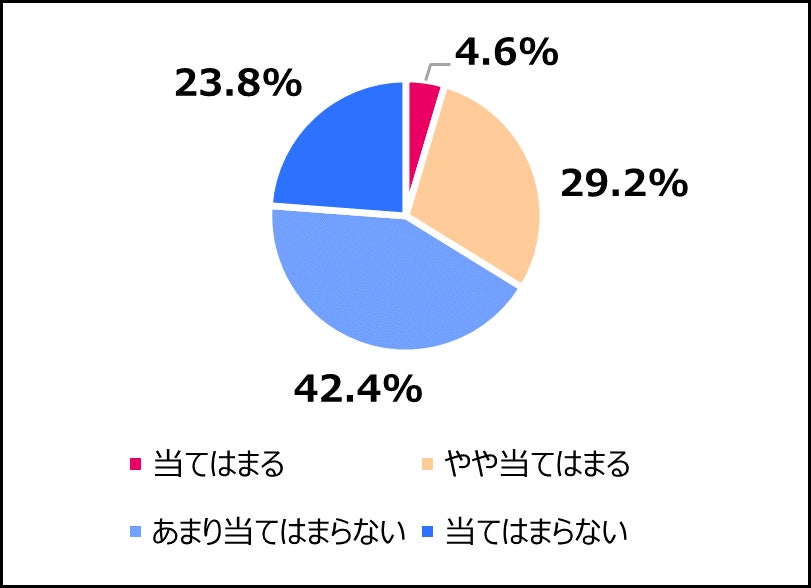

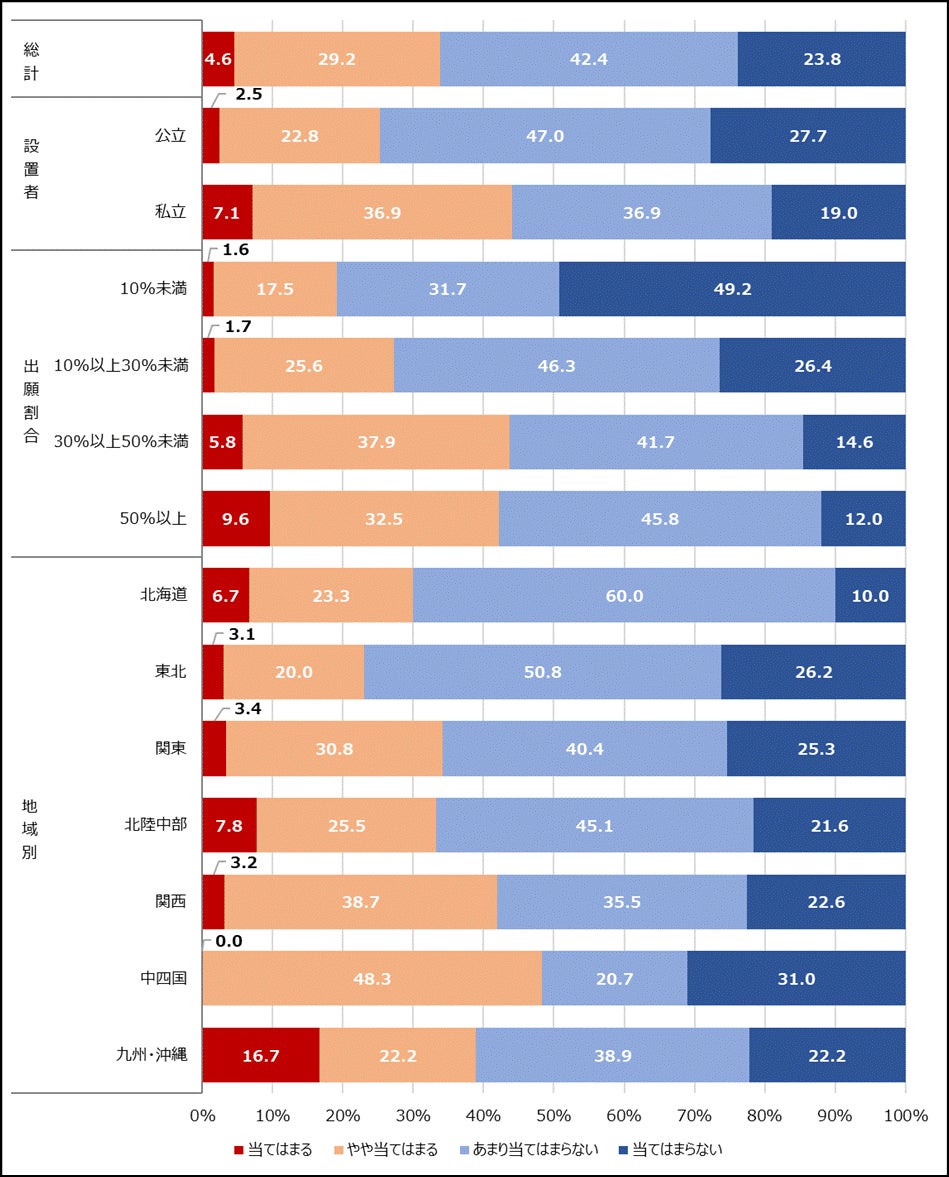

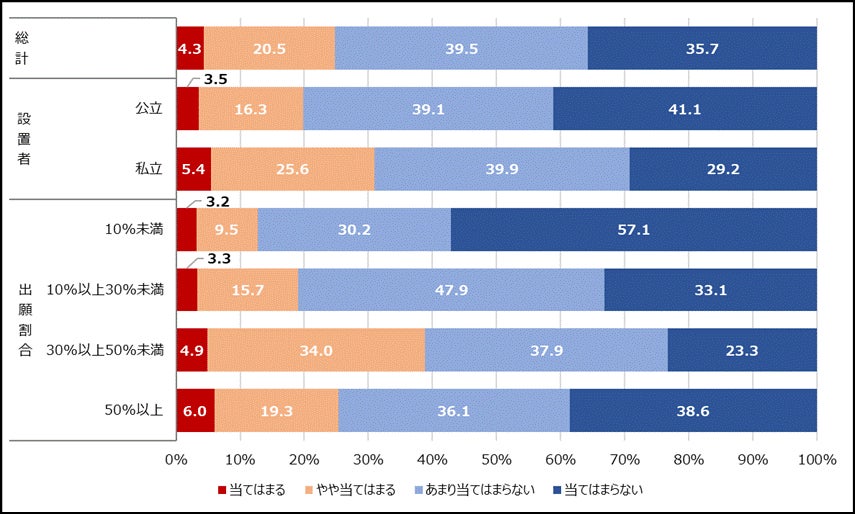

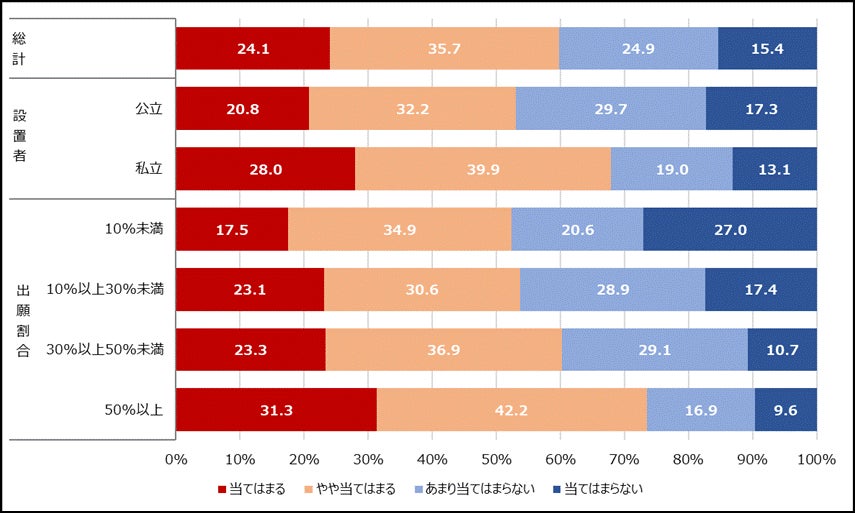

Q1. 年内学力入試が拡大していることは好ましい。

-

総計において「当てはまらない」「あまり当てはまらない」と回答した人の割合が66.2%となった一方、「当てはまる」と回答した人の割合は4.6%であり少数にとどまった。年内学力入試に否定的な傾向が鮮明となった。

-

設置者別では公立高校において否定的な傾向が顕著に表れた。私立では「当てはまる」「やや当てはまる」の割合が4割を超え、肯定的にとらえている層が一定数いることがわかった。

-

出願割合別で見ると、30%未満の高校では否定的な立場が7割以上にのぼり、総計よりも高くなっているが、30%以上では6割弱にとどまっており、出願割合によっても差が出ることが明らかになった(関連:質問(1)-4)。出願割合30%未満か、それ以上かが分水嶺となるようだ。

-

地域別に見ると関西と中四国で肯定的な割合は高く、その他の地域については否定的な割合が高かった。中四国では「当てはまる」「やや当てはまる」の合計が48.3%にのぼった。「年内学力入試を実施するにあたって、本校としては指導の難しさを感じる場面もあるが、その一方でこれまでの年内入試と比較して、学習に取り組む際に声掛けはしやすくなる」(広島県・私立・50%以上)と肯定的に捉える声があがった。

-

一方で、否定的とする割合が高かった北海道や東北では、「学校の情報収集力による差が出たり、指導体制に差がある学校間で不公平が拡大する懸念がある」(北海道・私立・10%未満)、「教育課程、授業担当者の授業の進め方や方針、居住している地域の状況などにより、年内学力入試を受験する時点での完成度に差が出るので、一般選抜と比較して条件がイーブンではない印象を受ける」(福島・公立・10%以上30%未満)といった意見が見られた。

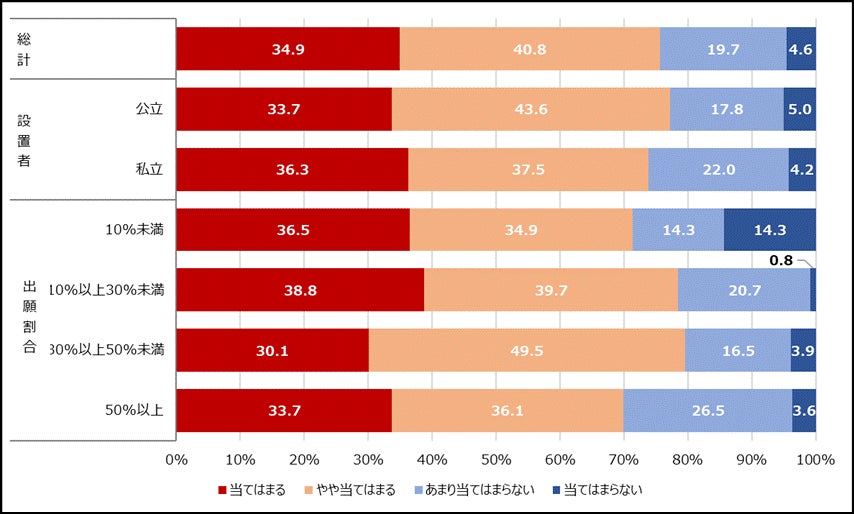

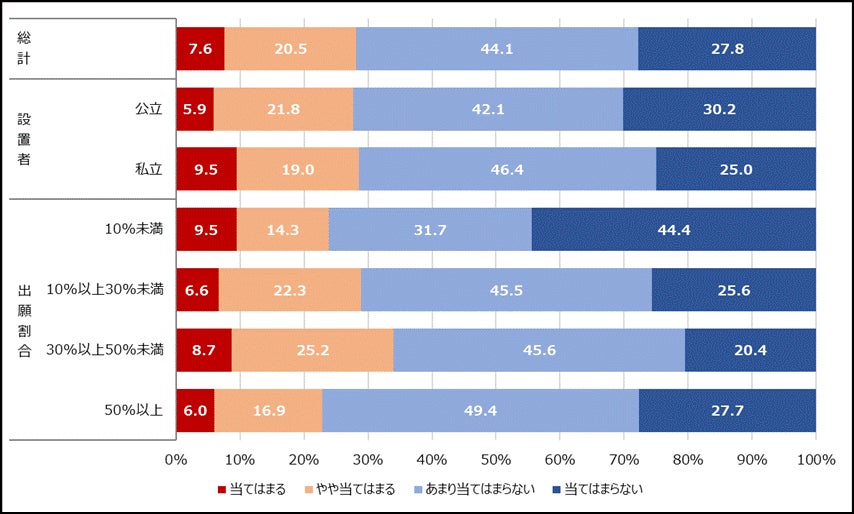

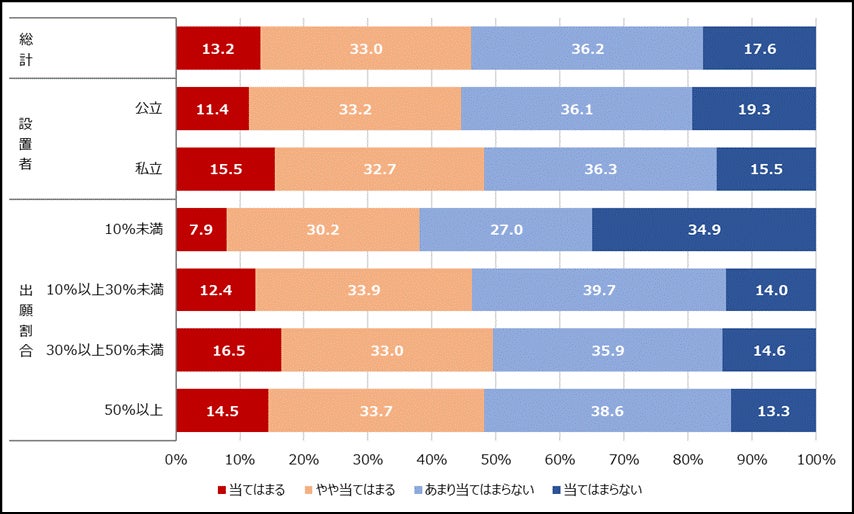

Q2. 年内学力入試が拡大すると高3の授業進行や行事実施に影響が大きい。

-

総計で「当てはまる」「やや当てはまる」と回答した人の割合は75.7%であり、多くの高校教員から授業進行や行事実施への影響を懸念する声が上がった。

-

出願割合10%未満では「当てはまらない」の割合が14.3%となり他の区分よりも突出して高くなった。一般選抜での指導を主とする進学校において、年内学力入試の拡大が及ぼす影響が現段階では限定的であることが推測される。

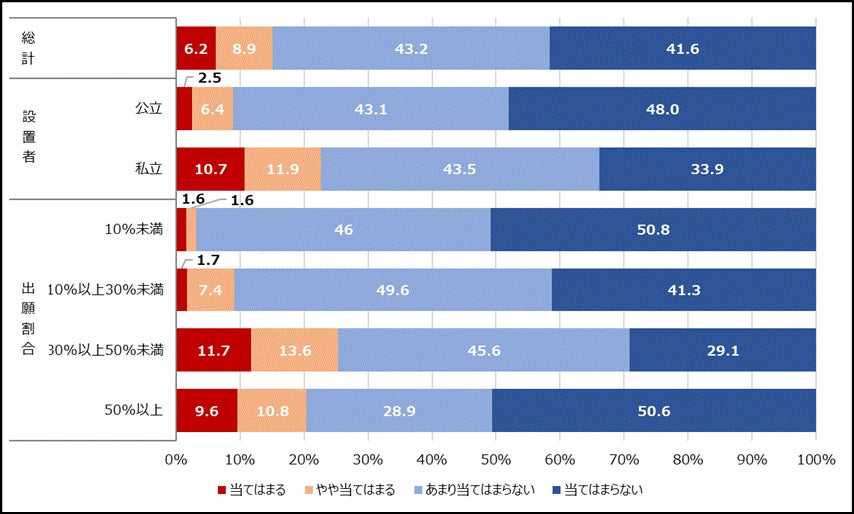

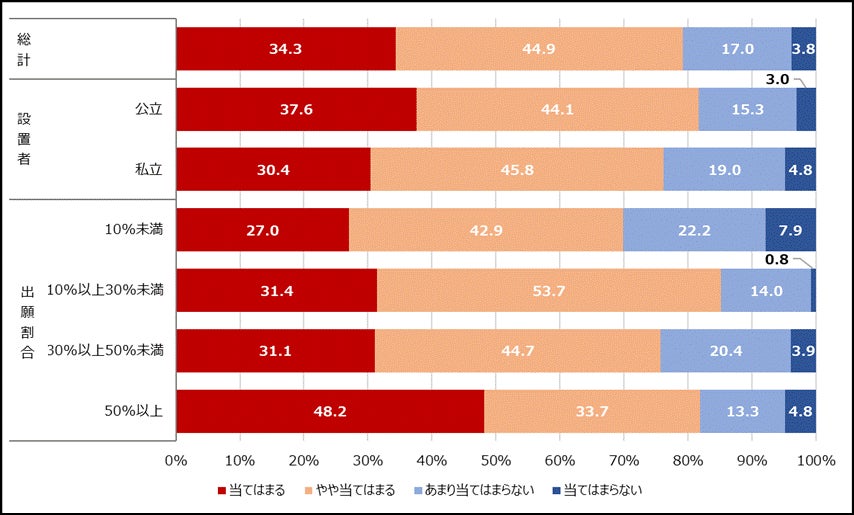

Q3. 年内学力入試を受験する生徒の割合が高まれば、書類作成や面接指導等への受験サポートの負担は軽減する。

-

総計で「当てはまる」「やや当てはまる」と回答した人の割合は15.1%にとどまった。

-

とりわけ特別選抜の出願割合が低い場合において顕著で、出願割合10%未満では「当てはまる」「やや当てはまる」の割合がわずか3.2%であった。なお、「当てはまらない」の割合に注目すると、出願割合10%未満と50%以上でほぼ変わらない結果となった。10%未満の進学校では特別選抜の対応に割くリソースが少ないことが理由として挙げられる。50%以上では特別選抜に対するノウハウは蓄積されてきているものの、出願書類の添削や面接練習の負担が比較的軽微な年内学力入試であっても、特別選抜に新しい方式が増えたことに対して負担感を覚える様子がうかがえた。

-

特別選抜全般に関わる準備への負担を指摘する声は自由記述にもあり、「生徒や保護者は学校での指導を頼りにしており、面接練習や添削の方に時間を取られてしまう。かといって、学校側に人的余裕があるかといえば、そんなわけでも無いので、一部の教員の負担が大きくなっているような状況」(東京都・公立・10%以上30%未満)、など複数見られた。

Q4. 今後、年内学力入試が拡大していけば、勉学に励む生徒は増えていくと思う。

-

総計では「当てはまらない」「あまり当てはまらない」と回答した人の割合は75.2%となり、年内学力入試が拡大したとしても生徒の勉学にはつながらないと考えていることがわかった。自由記述では、むしろ高校での学習に対する意欲が早期に失われてしまうことや、教室の雰囲気が緩くなってしまうことを懸念する意見が見られた。

-

特に出願割合10%未満では総計を上回る87.3%が否定的な立場であった。一般選抜重視の進学校では年内学力入試は勉学へのモチベーションアップにつながらないと考えているようだ。一方、出願割合30%以上50%未満を見ると、「当てはまる」「やや当てはまる」の割合が38.9%と他よりも高い結果となった。進学校と進路多様校のはざまに位置すると考えられるこれらの高校では、生徒が勉学に励む一つの動機として年内学力入試が作用する可能性が示唆された。

Q5. 年内学力入試における学力検査以外(面接・小論文等)の配点や評価ウエイトはもっと高くしたほうがよい。

-

総計で「当てはまらない」「あまり当てはまらない」と回答した人の割合は71.9%となり、年内学力入試における面接や小論文等のウエイトをもっと高めるべきと考える教員は少なかった。

-

設置者別では大きな違いはなかったが、出願割合別でみると、30%以上50%未満では面接・小論文等のウエイトを高めるべきと考える割合が他と比較してやや高かった。10%未満では「当てはまらない」の割合が44.4%であった。その理由として面接をはじめとする学力検査以外の方法では何が評価されているのかが明確でないことなどが自由記述に挙げられていた。

-

50%以上の場合においても「当てはまる」「やや当てはまる」の割合は低くなっており、これ以上の入試の多様化に対応できるのかと懐疑的な側面も垣間見えた。

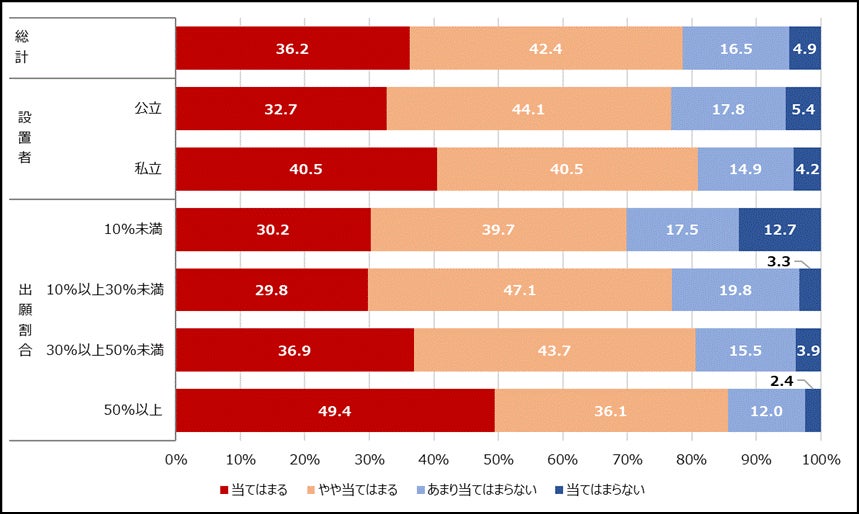

Q6. 今後、年内学力入試が拡大していけば、特別選抜(総合型選抜・学校推薦型選抜)にトライする生徒は一段と増える。

-

総計では「当てはまる」・「やや当てはまる」と回答した人の割合は79.2%となり、年内学力入試拡大=特別選抜志願者増、と考えていることがわかった。

-

設置者別では大きな差はないものの、出願割合別にみていくと10%以上30%未満において「当てはまる」・「やや当てはまる」の割合が総計よりも高くなった。これは、特別選抜の出願者がもともと少数派である学校において、これまで一般選抜での出願しか考えていなかった層も特別選抜にも出願するかもしれないという実感が現場にあることを意味する。

-

すでに出願割合が50%を超えている場合では「当てはまる」と回答した人の割合が約半数に迫る結果となった。年内学力入試は「併願可」としているケースも多いため、新たな併願先として検討している様子がうかがえる。

Q7. 年内学力入試拡大によって、年明けの一般選抜を受験する生徒は減ると思う。

-

総計で「当てはまる」「やや当てはまる」と回答した人の割合は78.6%となり、一般選抜を受験する生徒は減少すると予想される結果となった。ただし、出願割合が10%未満の場合においては「当てはまらない」「あまり当てはまらない」の割合が3割を超えている。進学校においては年内学力入試に臨む生徒はまだ少ないと考えているようだ(関連:質問(1)-2)。

-

自由記述を見ると、併願可能な年内学力入試を、年明けの一般選抜のおさえとして受験させるという指導方針の学校もある。その一方で、年内学力入試で合格が出ると年明けの一般選抜への受験意欲が下がり志願者が減るという意見も目立った。

Q8.年内学力入試は、外部実施の検定試験(英検®、GTEC®など)をもっと活用したほうがよい。

-

総計で「当てはまる」「やや当てはまる」と回答した人の割合は59.8%となった。外部実施の検定試験活用に肯定的な割合が高かったのは私立および出願割合50%以上の2区分である。これらの場合は学校として英語外部試験の取得を後押しする取り組みを実施するケースが比較的多いためだと考えられる。

-

一般選抜での利用が浸透してきたこともあり、英語外部検定試験のスコアを持つ高校生は多くなってきている。これまでの英語学習に対する客観的な評価になり得るという観点から活用に肯定的な割合が高かった。

-

年内学力入試の問題点として懸念されていた「学習進度の中途半端さという限界」を補う客観的な指標として期待されていることがうかがえる。

※英検🄬は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※GTEC🄬は、株式会社ベネッセコーポレーションの登録商標です。

Q9. 特別選抜(総合型選抜・学校推薦型選抜)では、なるべく面接や小論文など、各教科・科目に係るテストではない方法で評価することが好ましい。

-

総計で「当てはまる」・「やや当てはまる」と回答した人の割合は46.2%、「当てはまらない」「あまり当てはまらない」と回答した人の割合は53.8%となり、肯定的・否定的な意見が約半数ずつとなった。設置者による違いもあまり見られなかった。現状の大学入学者選抜に対する評価は割れている。

-

出願割合でみていくと10%未満において「当てはまらない」「あまり当てはまらない」の割合が61.9%と高くなった。進学校では一般選抜中心の指導をしていると考えられるため、評価基準が明確な学科試験以外の方法への不安を感じていることがうかがえる(関連:質問(1)‐5)。

■質問(2) (自由記述) ※コメントを一部抜粋

“年内学力入試”について、先生のお考えをお聞かせください。

〈肯定的〉

・「学習に力を入れてきた生徒にとって、年内学力入試は自分の努力を示す機会。課外活動や資格取得を評価する総合型・推薦型と同様に、学力面での成果を発揮できる。進路決定が早まることで精神的負担が軽減される」(千葉県・公立・10%未満)

・「総合型や学校推薦型で学力試験を課すことに賛成。全大学で義務化すべき。小論文や志望理由書など事前提出書類で合否が決まる現状は不公平で、担任の指導力に左右される。現地で小論文を書かせ、一般選抜と同様に学力を問うべき。そうすれば生徒は共通テストまで学習意欲を維持できる」(埼玉県・公立・30%以上50%未満)

・「経験の差による合否の影響が小さくなるので歓迎」(新潟県・公立・30%以上50%未満)

・「面接や小論文など評価基準が不透明な試験より、学力試験で客観的に点数をつける入試が望ましい。内部推薦や指定校推薦で入学する生徒が増え、学習意欲が低下している現状を改善できる」(京都府・私立・50%以上)

〈中立的〉

・「致し方ない流れではあるが、本当にアカデミアの場で研究ができる学力を有した生徒が入学するのかどうかは大きな疑問」(大阪府・私立・10%以上30%未満)

・「あくまでも入試の方法の一つとしてとらえているが、肯定派でも否定派でもない。各大学が研究に支障のないように生徒を選抜すればよい。どういう生徒を受け入れるかで、その大学の方向性や姿勢がうかがえる。我々はその様子を注視する必要がある」(神奈川県・私立・50%以上)

〈否定的〉

・「早期進路決定のメリットはあるが、教科書が終わらず授業が消化試合になり、進路未決定の生徒との格差が広がる」(岩手県・公立・10%未満)

・「年内学力入試は大学側の青田買い施策に見える。高校3年間の学習の総決算で学力を測るべき。入試時期の前倒しや外部資格試験の活用には反対」(東京都・私立・10%未満)

・「受験における理科/地歴のウェイト低下で、物理や化学を確認しないまま、建築学部、薬学部など専門学部に進学する弊害が懸念される」(千葉県・私立・10%以上30%未満)

・「正直、書類作成の負担が増えるばかりなので、ある程度絞って実施してほしい。年内に合格する生徒が増えると、残りの生徒たちに対して好影響とは言えない」(福井県・公立・10%以上30%未満)

・「学力測定自体には賛成だが、授業進度が追いつかなかったり、受験に対する備えが不十分な生徒も多い。大学間の競争で入試が簡易化し、問題の質が下がる恐れがある」(愛知県・公立・10%以上30%未満)

教育情報センター コメント

「今回の調査では、年内学力入試に対する高校教員の不安や疑問が鮮明になりました。特別選抜全体で、準備負担や評価の不透明性、早期合格による学習意欲の低下など、現場の懸念が強く示されています。一方で、面接や小論文よりも学力試験による客観的評価を望む声も多く、評価方法の透明性を求める意見が目立ちました。設置者や出願割合による差は、各校の事情を反映していると考えられます。新課程初年度で、教育課程と受験指導の両立の難しさも浮き彫りになりました。今後は高校と大学が対話を深め、入試が生徒の人間的成長にもつながるような仕組みづくりが求められます。」(教育情報センター教育情報室 室長 木戸葵)

今後の展開

本調査の詳細な結果については、近日中に代ゼミ教育総研noteにて公開予定です。

▶▶▶ https://note.com/yozemi_urec

本調査は「大学入試の未来を考える全国意識調査」シリーズの第1回として位置づけられ、今後も大学入学者選抜や高等教育をテーマに全国の教育関係者の意識を調査していきます。本リリース内容は報道関係者への引用・転載を歓迎いたします。出典を明記のうえご利用ください。(例:「代々木ゼミナール教育情報センター『大学入試の未来を考える全国意識調査』第1回(2025年)」)

調査概要

-

調査対象:日頃から受験指導や進路指導に携わる全国の高校教員

-

調査期間:2025年9月26日(金) ~ 10月3日(金)

-

調査方法と回答数

-

インターネット定量調査。質問に対して「当てはまる」「やや当てはまる」「あまり当てはまらない」「当てはまらない」のいずれかを選択。回答数は370件。

-

回答者属性

■勤務校の設置者:国立0、公立202、私立168

■校内での役割(複数回答可):クラス担任149、学年主任29、進路指導140、その他120(非常勤講師を含む)

■学年全体における特別選抜で出願する生徒の割合:

|

公立 |

私立 |

合計 |

|

|

10%未満 |

45 |

18 |

63 |

|

10%以上30%未満 |

83 |

38 |

121 |

|

30%以上50%未満 |

53 |

50 |

103 |

|

50%以上 |

21 |

62 |

83 |

法人概要

学校法人高宮学園 代々木ゼミナール

本部 : 〒151-8559 東京都渋谷区代々木2-25-7

理事長: 高宮 英郎

URL : https://www.yozemi.ac.jp/

大学受験予備校の代々木ゼミナールは1957年に開校しました。「親身の指導」「日日是決戦」を建学の精神として掲げ、現在では、有名講師による授業に加え、全国の高等学校や学習塾への授業コンテンツ配信、模擬試験の実施や入試情報の発信、参考書・問題集の出版、教員研修・大学支援・資格試験対策など事業は多岐にわたります。60年余りにわたって培った受験のノウハウを活かしきめ細やかな受験指導をご提供いたします。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像