【ソフトウェア開発の外注に関する実態調査】 開発プロジェクトリーダー300名が語る「外注の実態」と「AIの影響」とは!?

2人に1人がプロジェクト途中で外注先を「切り替えた」経験あり。外注する際のポイントからAIが外注利用に与える影響までを調査・解説。

ソフトウェア領域へのエンジニアリングサービスを提供する株式会社STELAQ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:山本 美希子)は、ソフトウェア開発における「外注利用」に関する実態調査を実施しました。

クラウドやSaaSの普及、開発スピードへの要求の高まりにより、ソフトウェア開発の外注においてもさまざまな選択肢が生まれています。その中で、「どの工程を任せるべきか」「外注先とどのように関係性を築くか」は、現場のプロジェクトリーダーにとって依然として悩ましいテーマです。

本調査は、直近2年以内に、外注を活用してソフトウェア開発プロジェクトをリードした経験を持つビジネスパーソン300名を対象に実施したものです。

ソフトウェア開発における『外注』だけにテーマを絞り、外注工程・契約形態・外注人数・AIの影響までを一体的に扱う調査は今までにあまりなく、本調査はその実態を明らかにすることを目的としています。

以下のような課題を抱えるプロジェクトリーダーにおすすめの調査レポートです。

・要件変更や仕様追加のたびに、外注先との認識のずれが起きてしまう

・見積もりや体制の妥当性を判断する指標がなく、いつも感覚頼みになっている

・プロジェクト途中で外注先を変えるべきかどうか、判断に迷った経験がある

調査概要

・対象者:外注を活用してソフトウェア開発プロジェクトをリードした経験がある方

・調査期間:2025年8月28日〜8月31日

・調査項目:29問

・有効回答数:300名

・調査主体:株式会社STELAQ

・調査手法:楽天インサイトのパネルを用いてオンラインアンケートを実施

詳細レポートは以下よりダウンロードください。

https://stelaq.co.jp/download/form002/

■調査ハイライト

(1)ソフトウェア開発で外注する業務内容

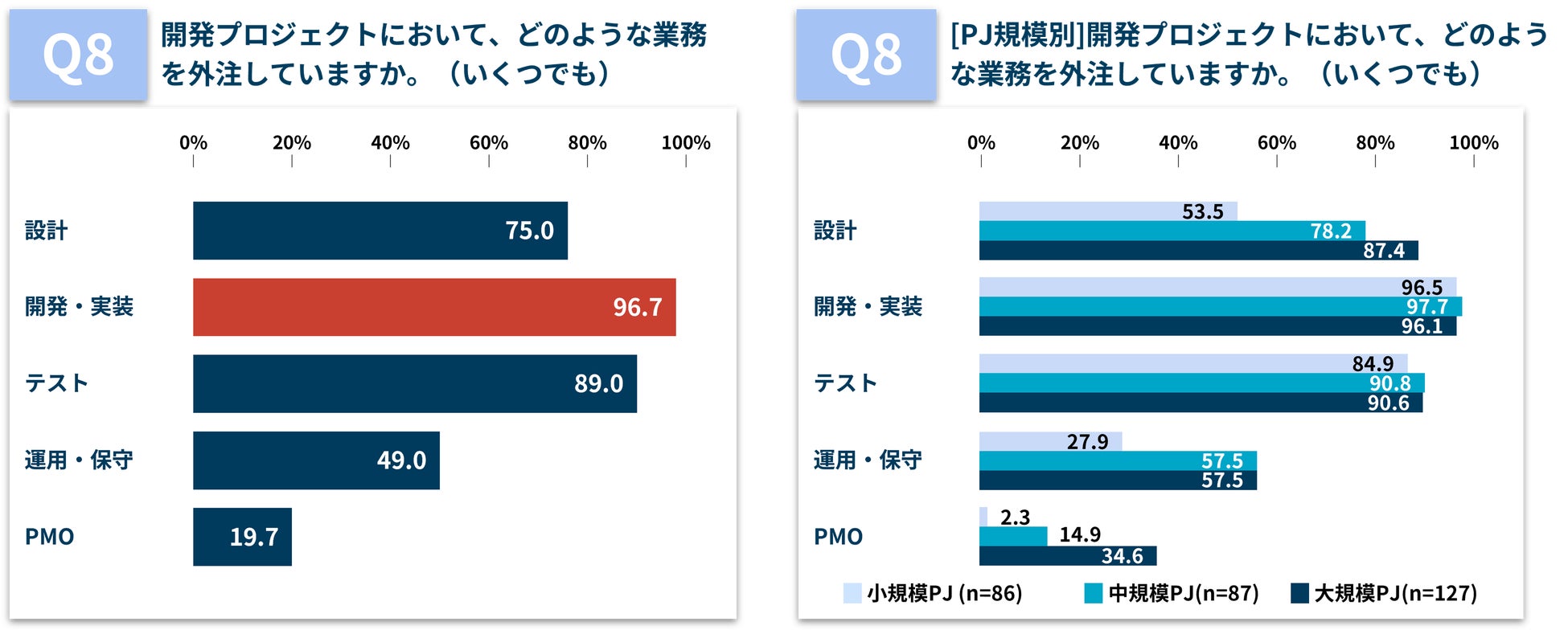

―「開発・実装」の外注が9割超。プロジェクトの規模が大きくなるほど、上流・運用・PMOへと外注の範囲が広がる

<結果>

外注する業務内容は、「開発・実装」をあげた人が96.7%と、ほぼ全てのプロジェクトで活用されていました。さらにプロジェクトの規模が大きくなるにつれ、「設計」、「運用・保守」、「PMO」の外注比率が高くなる傾向が見られました。

回答者が携わったプロジェクトの予算規模別にみると、小規模PJでは開発リソースの不足を補う「人手としての外注」が中心である一方、中規模PJ・大規模PJでは要件定義〜テスト・運用までを含めた「体制としての外注」が求められていると考えられます。

「どの工程を自社で持ち、どこから外注に任せるか」を曖昧にしたままスタートすると、責任範囲や成果物の粒度を巡るトラブルにつながります。工程ごとに「成果物の定義」と「レビュー方法」を決めておくことが、外注活用の成否を分けます。

調査資料本編では、外注する業務内容に加えて、外注人員数や費用、契約形態、外注範囲の傾向などを掲載しています。

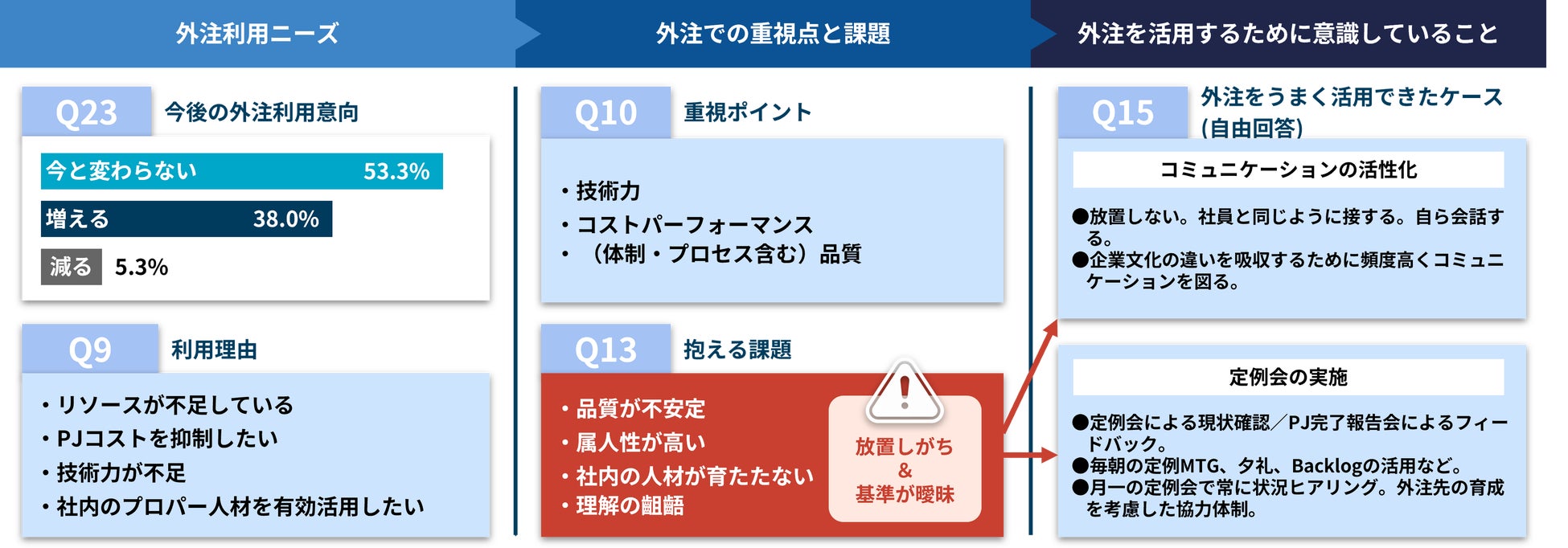

(2)開発外注利用時に陥りがちな課題

―発注者は、【品質・属人性・社内育成・理解齟齬】の4つの課題に直面する。コミュニケーションの活性化と定例会の実施が外注活用のヒントになる。

<結果>

今後の外注利用意向は「今と変わらない」53.3%、「増える」38.0%と高水準でした。一方で、課題としては【品質のばらつき/担当者依存(属人性)/社内メンバーが育たない/要件・優先順位の理解齟齬】の4点が多く挙げられました。外注をうまく活用できたケースでは、「こまめなコミュニケーション」と「定例会の実施」が共通していました。

外注はリソース補完や専門スキル獲得に有効である一方、発注側と受注側の期待値や前提がずれたまま進むと、品質や認識の齟齬が表面化しやすくなります。特定の担当者に依存した体制や、外注任せで社内に知見が蓄積されない運用も、長期的なリスクになります。コミュニケーション設計と定例的な情報共有が、これら4つの課題を抑える鍵だと考えられます。

外注先を「任せきりのベンダー」ではなく「共にプロジェクトを進めるパートナー」と捉え、

・外注メンバーを含めた定例会(週次・日次)の実施

・チャットや課題管理ツールを使った継続的なコミュニケーション

・レビュー観点や品質基準の事前共有

といったポイントを押さえることが重要です。

調査資料本編では、外注を上手く活用するために特に有効だった取り組みなど、実際のプロジェクトリーダーの声も紹介しています。

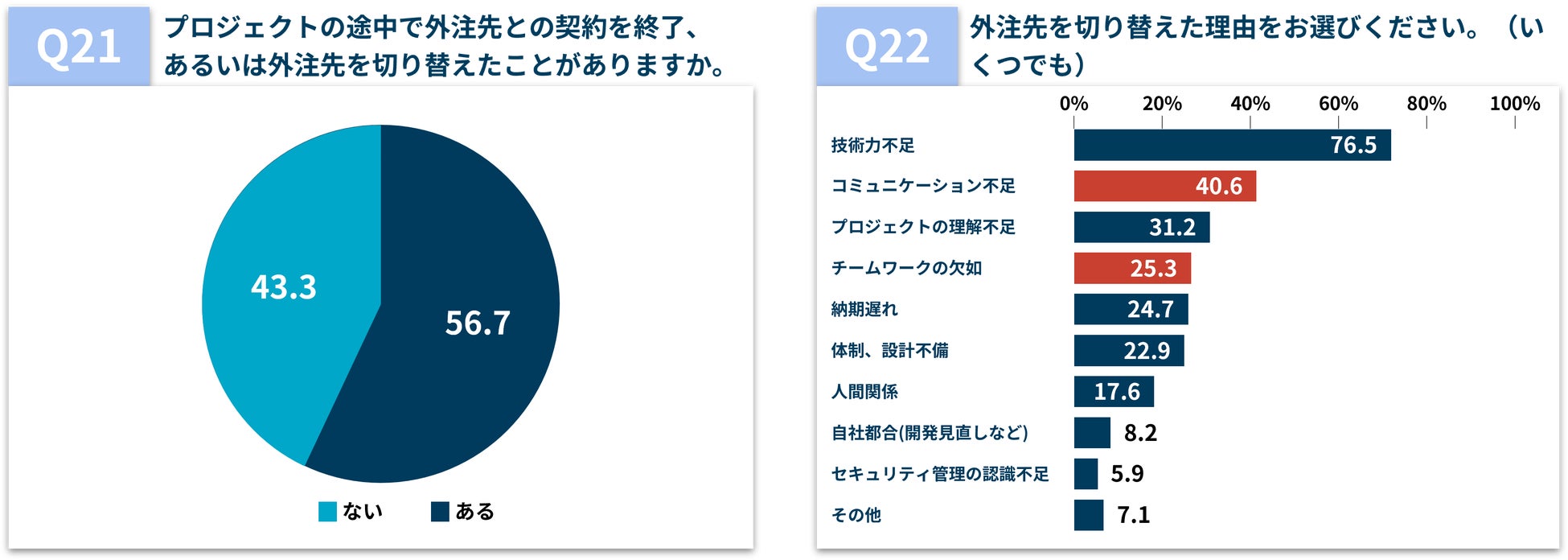

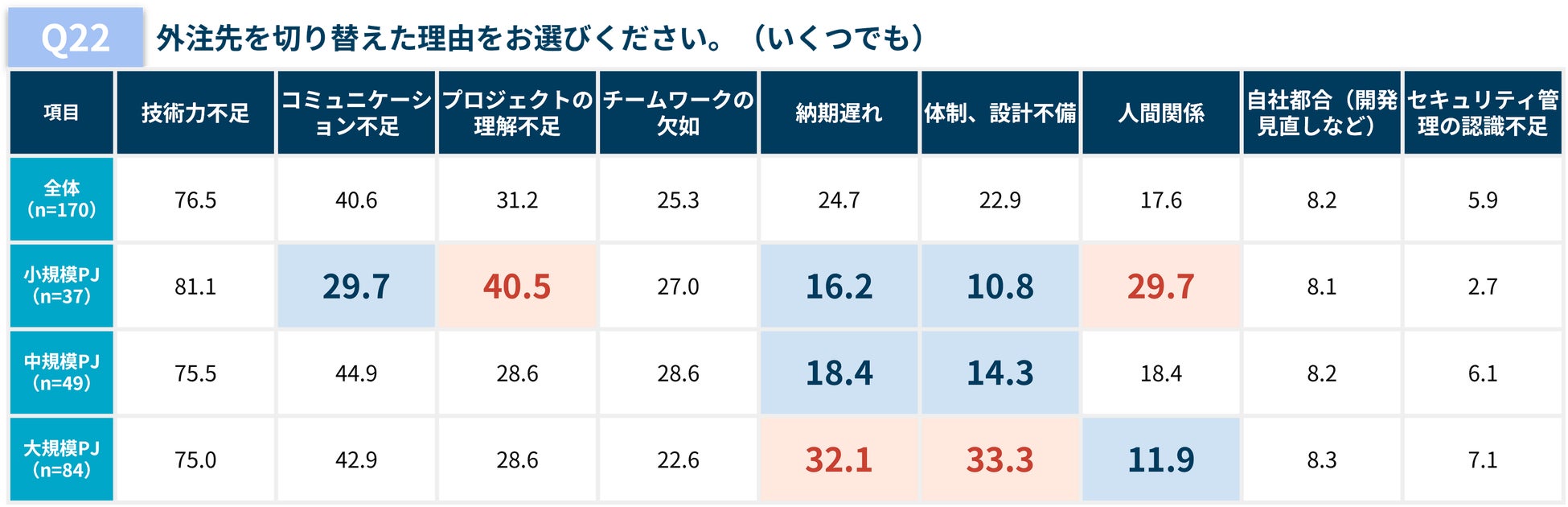

(3)外注先の切り替え理由

―2人に1人以上が「プロジェクト途中で外注先を切り替えた」経験ありと回答。小規模PJでは「理解不足・人間関係」が原因となる傾向があり、規模が大きくなるにつれて「納期・体制不安」が増える傾向にある。

<結果>

外注先を切り替えた理由をプロジェクト規模別に見ると、小規模PJでは、プロジェクトの理解不足や人間関係のトラブルが多く挙がりました。一方で大規模PJでは、納期遅れや体制の不安に伴う切り替えが多いことが分かりました。

小規模PJでは、担当者同士の距離が近い分、属人的なコミュニケーションが問題になりやすく、個人間の関係性や理解の齟齬がそのままプロジェクトリスクになると考えられます。

対して大規模PJでは、体制を大きく組むため、組織としてのクオリティ(スケジュール管理や適切な人員配置)をいかに維持できるかが重要となってくると考えられます。

調査資料本編では、プロジェクト規模別に外注先の切り替えに至った要因を分解し、選定時に確認すべきチェックポイントを紹介しています。

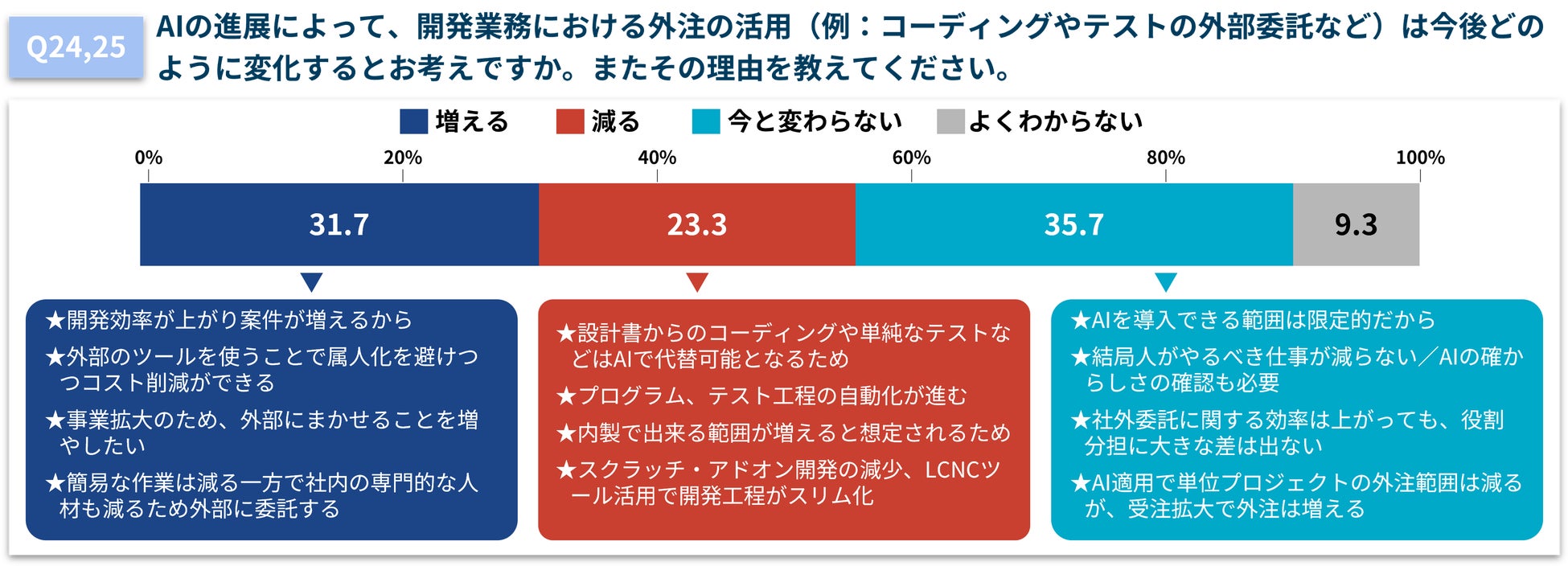

(4) AIの開発外注への影響

―AIの進化が進む中でも、外注利用は「減る」と答えた人よりも、「増える」と答えた人が多い。理由としては、開発効率の向上に伴う案件増加や、AIでは代替できない領域が依然として多く残っているからと考えられる。

<結果>

AIの進化に伴う外注利用頻度については、「増える」「減る」「今と変わらない」で意見が分かれました。開発の外注が増えると考えている人は、「開発効率の向上により案件数が増え、外注の活用も増える」と回答。一方で、減ると考えている人は、「開発工程がAIに代替され、内製化が進む」と答えています。

見解は割れつつも、AIが代替不可能な領域として多くの人が挙げていたのは、「要件定義・上流工程」「顧客対応、折衝・調整」といった、人の理解・判断・調整が必要な領域でした。AIによりコードを書くスピードは上がっても、何を作るか・どこまで作るかを決める上流の負荷はむしろ増えている可能性があります。

今後の外注活用では、「実装だけを任せる」から一歩進めて、上流〜下流までを一体として設計できるパートナーかどうかがより重要になります。AIツールの活用前提でプロセスを組めるパートナーかどうかも、選定時の新たなチェックポイントになっていくでしょう。

本調査資料では、今後の外注利用意向や、現在のAI活用状況、実際に利用している業務内容について掲載しています。

■本調査結果のダウンロードはこちら

本調査では、従来のIT投資やソフトウェア開発全般の調査とは異なり、「どの工程をどのような基準で外注し、どのような課題を抱えているのか」という実態を定量的に明らかにしています。さらに、外注先を途中で切り替えた理由、生成AIの活用状況・影響など、発注者が普段語りにくい“意思決定の裏側”まで整理しました。

詳細レポートは以下よりダウンロードください。

https://stelaq.co.jp/download/form002/

※データの引用について

本調査結果を引用・二次利用等される場合は、「株式会社STELAQ調べ」と表記及びリンクの設定をお願いいたします。

■株式会社STELAQについて

株式会社STELAQはソフトウェア開発、第三者検証、国際規格適合コンサルティングの3つのサービスを展開。自動車や医療をはじめ、金融、保険、官公庁など、高度で重要なシステムが必要な領域においても、安心して業務ができる環境を創り出し、お客さまの事業成長を後押ししています。

当社はSOLIZE株式会社(現SOLIZE Holdings株式会社・東京証券取引所スタンダード市場上場)の社内ベンチャーとして2022年の事業立ち上げ以降、東京、神奈川、愛知、大阪を中心にサービスを提供してまいりました。2025年1月に分社化し、現在はSOLIZEグループの一員として事業を運営しています。

すべての画像

- 種類

- 商品サービス

- ビジネスカテゴリ

- システム・Webサイト・アプリ開発アプリケーション・セキュリティ

- ダウンロード