『東西文明比較互鑑』出版3周年記念 東西文明対話学術シンポジウム in 東京を開催

~東西文明の対話と共生を巡る国際的知的交流の場に、日中の識者30名が集結~

2025年7月22日、東京都港区赤坂の「多元文化会館」にて、『東西文明比較互鑑』(潘岳著)の出版3周年を記念した「東西文明対話学術シンポジウム in 東京」が盛大に開催されました。本シンポジウムは、同書の学術的および社会的な影響を検証し、新時代における東西文明対話のさらなる深化、ならびに学術思想と文化交流の発展を目的として行われました。

本イベントは、一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構、アジア太平洋観光社の共催により開催され、日本華僑華人聯合総会、全日本華僑華人連合総会、周恩来平和研究所の協力を得て実現しました。当日は、日中友好会館中国側代表の黄星原氏、一般社団法人中国研究所会長の田中哲二氏をはじめ、日中の識者や文化関係者など約30名が出席しました。

シンポジウムの内容 ■ 開会挨拶

冒頭では、元駐中国大使・日中友好会館会長の宮本雄二氏が登壇し、「東西文明対話の重要性」について語り、共催団体を代表して開会の挨拶を行いました。

■ 第一部:講演セッション

テーマ:「日中学者による東西文明対話――現代の世界に東洋文明はどういう貢献ができるか」

司会:王敏氏(法政大学名誉教授・日本アジア共同体文化協力機構参与)

登壇者は以下の通りです:

宮本雄二氏(前述)

陶徳民氏(関西大学名誉教授・東洋文庫研究員)

小倉和夫氏(元駐フランス大使・青山学院大学特別招聘教授)

婁暁琪氏(首都文明プロジェクト基金会執行会長・『文明』雑誌社長/中国より来日)

登壇者は、「現代世界における東西文明の共生」「文明間対話の歴史的知恵」「アジアにおける連帯の可能性」「中国文明観とは何か」など多彩なテーマで見解を述べました。

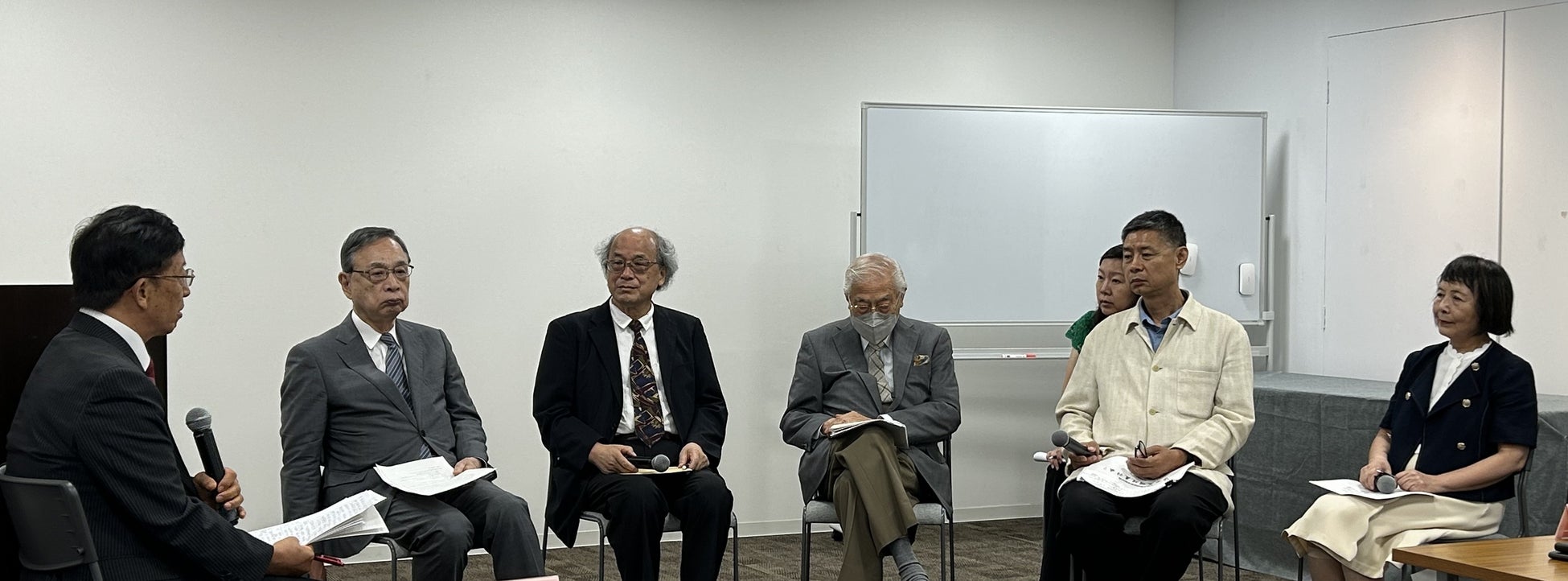

■ 第二部:パネルディスカッション

司会:朱建栄氏(東洋学園大学客員教授)

第一部の登壇者に加え、司会の王敏氏も交えて、自由討論と質疑応答が行われました。活発な議論の中で、文明の共通点やグローバル課題への共同対応など、多角的な視点から意見交換がなされました。

シンポジウム開催の背景と意義

本シンポジウムは、潘岳氏による著作『東西文明比較互鑑』の日本語版がアジア太平洋観光社より2021年12月に出版されたことを契機とし、国際的な注目と深い議論を巻き起こす中で実施されました。

■ 国際社会における文脈

ウクライナ戦争や地政学的対立により、文明間の対話の必要性が増大。

中国・インドなどアジア諸国の台頭を受け、東洋文明の再評価が進行。

日本は、東洋哲学と西洋的価値観の融合を遂げた社会として、東西の「橋渡し役」を果たす立場にある。

文明の衝突が懸念される今、東西文明対話は「人類運命共同体」の構築に向けた鍵であり、AIやSDGsといったグローバル課題に対する共同の知的アプローチが求められています。

今後の展望と期待される成果

本シンポジウムを通じて、以下の成果が期待されます:

日本社会における「多元一体・共生文明」理念の理解促進と認知拡大

東西文明対話のさらなる深化と学術研究の推進

『東西文明比較互鑑』の社会的認知度と学術的影響力の向上

【株式会社アジア太平洋観光社 】

〒107-0052 東京都港区赤坂6-19-46 TBKビル3

FTel:03-6228-5659

Fax:03-6228-5994

E-mail: info@visitasia.co.jp

公式サイト: https://www.visitasia.co.jp/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像