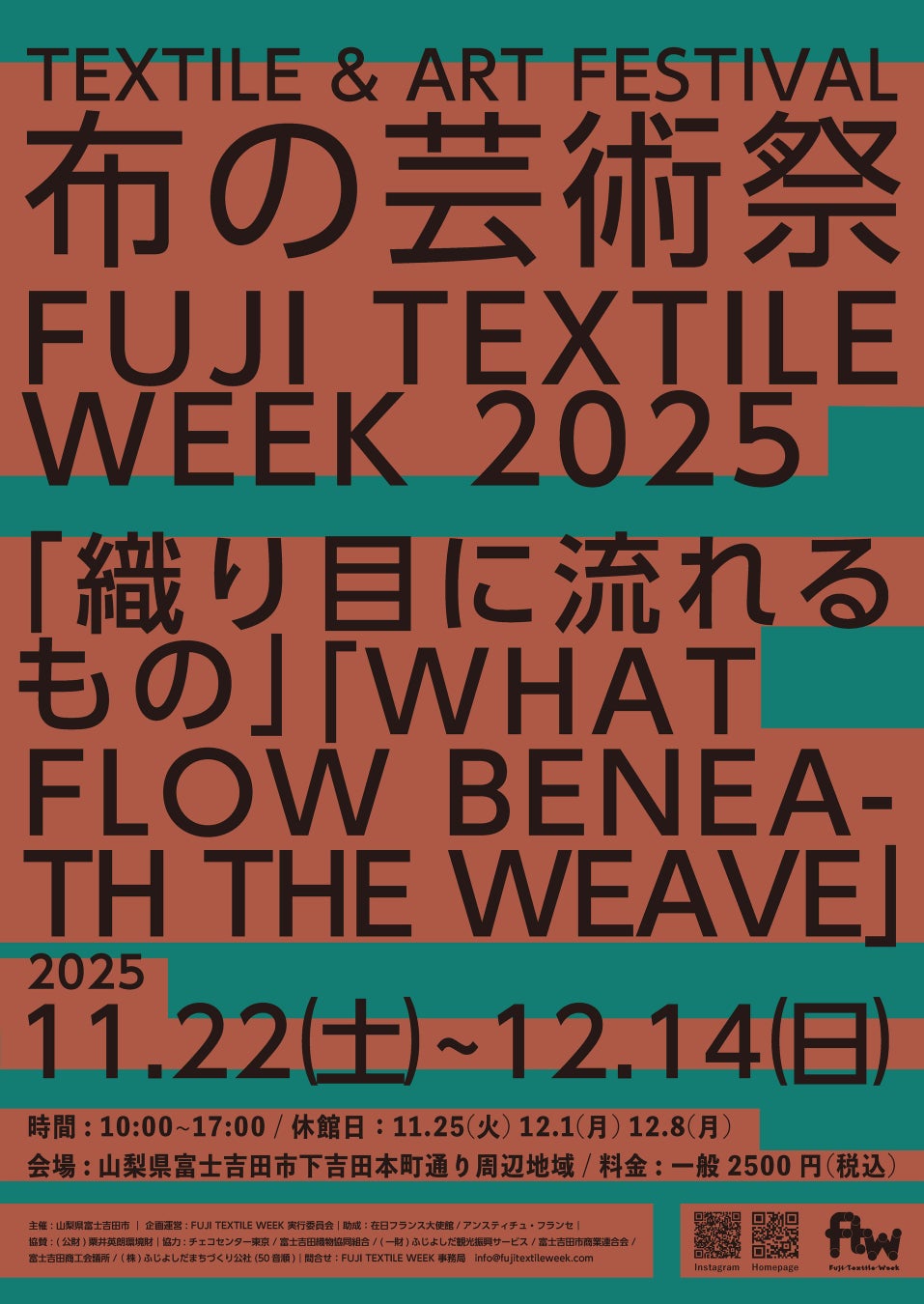

【富⼠吉⽥市】織物産業と現代アートが融合した国内唯⼀のアートイベント 布の芸術祭『FUJI TEXTILE WEEK 2025』参加アーティスト(第1弾)を発表

⽇程|2025年11⽉22⽇(⼟)-12⽉14⽇(⽇)

FUJI TEXTILE WEEK 実行委員会は、2025年11月22日(土)から12月14日(日)まで開催する布の芸術祭『FUJI TEXTILE WEEK 2025(フジテキスタイルウィーク)』において、メインコンテンツであるアート展に参加するアーティストのうち、第1弾として9組を発表します。国内から8組、海外からも1組の参加が決定し、富士吉田市内でのリサーチなどを通して、作品制作を行います。なお、全参加アーティストに関する情報は、決定し次第あらためて発表いたします。

FUJI TEXTILE WEEK 2025のテーマは「織り目に流れるもの」。織物の下で脈打つ文化や歴史を探る。

前回開催の2023年に引き続き、アート展のディレクターはFUJI TEXTILE WEEK実行委員会会長を兼任する南條史生が、キュレーターは丹原健翔が務めます。FUJI TEXTILE WEEK 2025のテーマは「織り目に流れるもの」。目に見える織り目の下には、無数の見えない力が走っています。それは、まるで地下を流れる伏流水のように、音や手のリズム、記憶、土地の気配が、織物の下層で脈打っているのです。そんな、可視化されないもの、下に潜むものに焦点を当て、織物という表層からその文化背景や歴史の深層を探ろうとする想いを込めています。

過去には、大巻伸嗣、落合陽一、清川あさみらが参加。今年も国内外で活躍するアーティストが多数参加。

FUJI TEXTILE WEEKのアート展には、これまで延べ約30組のアーティストやクリエイターが参加してきました。大巻伸嗣、落合陽一、清川あさみなど、国内外で活躍するアーティストも数多く、小規模でありながら意欲的な取り組みが高い評価を受けています。今年は国内外から、テキスタイルだけでなく街の歴史や自然環境にもフォーカスした作品制作を行うアーティストやクリエイターを広く選考しています。展示会場には、かつての繊維産業が最盛期を誇った時代の工場や問屋などを積極的に活用し、彼らの作品を通して、地域に新たな創造的な視点をもたらすことを目指しています。すでに参加アーティストの一部は現地を視察し、複数回のフィールドワークを行いました。今後、作品制作の過程や様子は、公式SNSなどを通じて公開いたします。

FUJI TEXTILE WEEK実行委員会会長 兼 アート展ディレクター 南條 史生(なんじょう ふみお)

キュレーター、美術評論家。1972年慶應義塾大学経済学部、1977年文学部哲学科美学美術史学専攻卒業。国際交流基金等を経て、2002年より森美術館立ち上げに参画、2006年11月から2019年まで館長、2020年より特別顧問。同年より十和田市現代美術館総合アドバイザー、弘前れんが倉庫美術館特別館長補佐、2023年5月アーツ前橋特別館長に就任。1990年代末より1997年ヴェニスビエンナーレ日本館を皮切りに、1998年台北ビエンナーレ、2001年横浜トリエンナーレ、2006年および2008年シンガポールビエンナーレ、2016年茨城県北芸術祭、2017年ホノルルビエンナーレ、2021年北九州未来創造芸術祭 ART for SDGs、2021年〜2023年FUJI TEXTILE WEEK等の国際展で総合ディレクターを歴任。著書として『アートを生きる』(角川書店、2012)等。

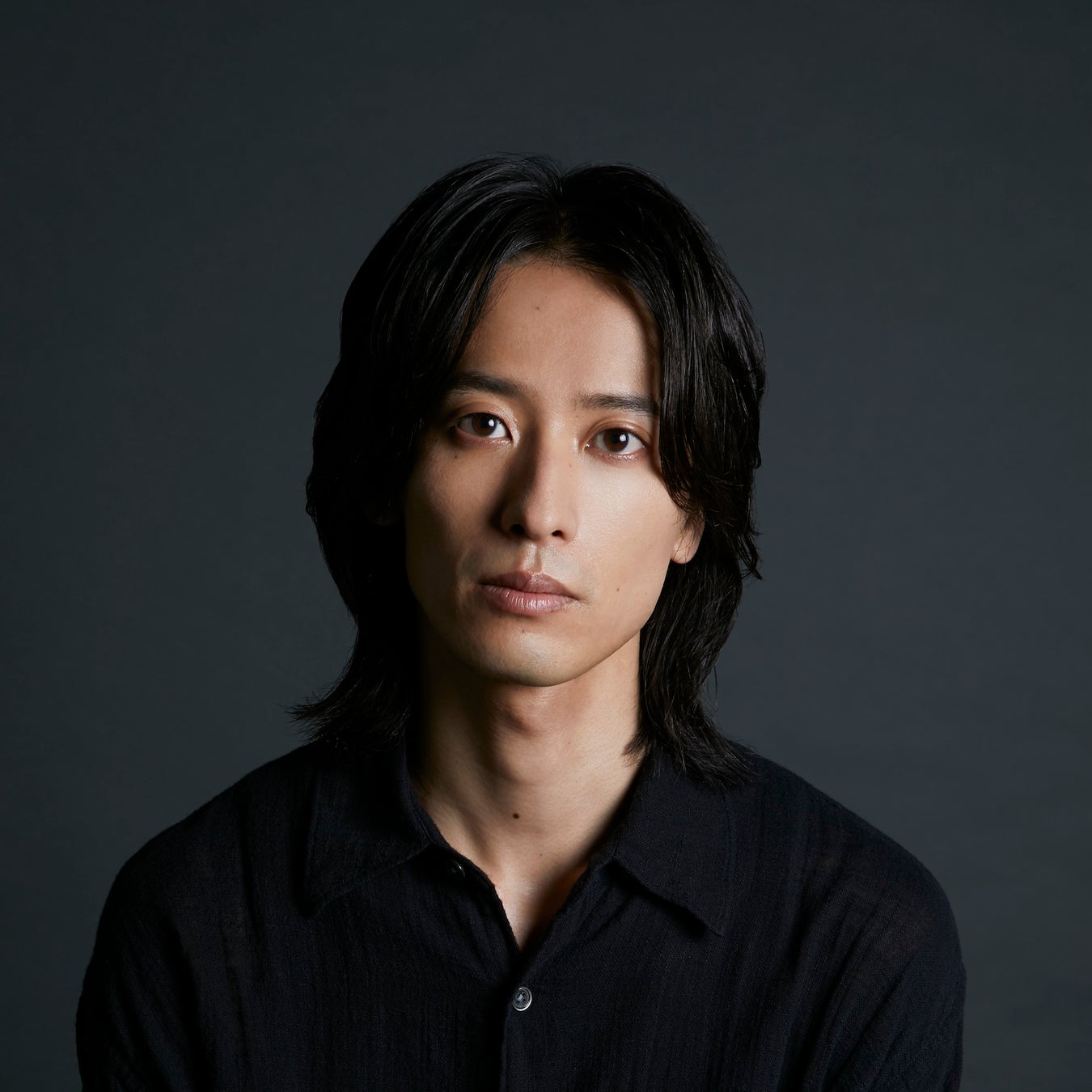

FUJI TEXTILE WEEKアート展 キュレーター 丹原 健翔(たんばら けんしょう)

作家、キュレーター。1992年東京生まれ。ハーバード大学美術史学科卒業。アーティストとして活動するほか、アートプロジェクトや展覧会の企画・キュレーションを行う。主な展覧会に『未来と芸術』展(森美術館、2019、Another Farm名義)、『Meta Fair #01』(ソノ アイダ #新有楽町、2022)、『デバッグの情景』(ANB Tokyo)、『無人のアーク』(Study: 大阪関西国際芸術祭 2023)、『「土・メッセージMINO」IN東京'24』(アートフェア東京、2024)、『竹中工務店展:たてものめがね まちめがね』(VS.、2025、大阪)など。

FUJI TEXTILE WEEK 2025 参加アーティスト(第1弾)

※五十音順

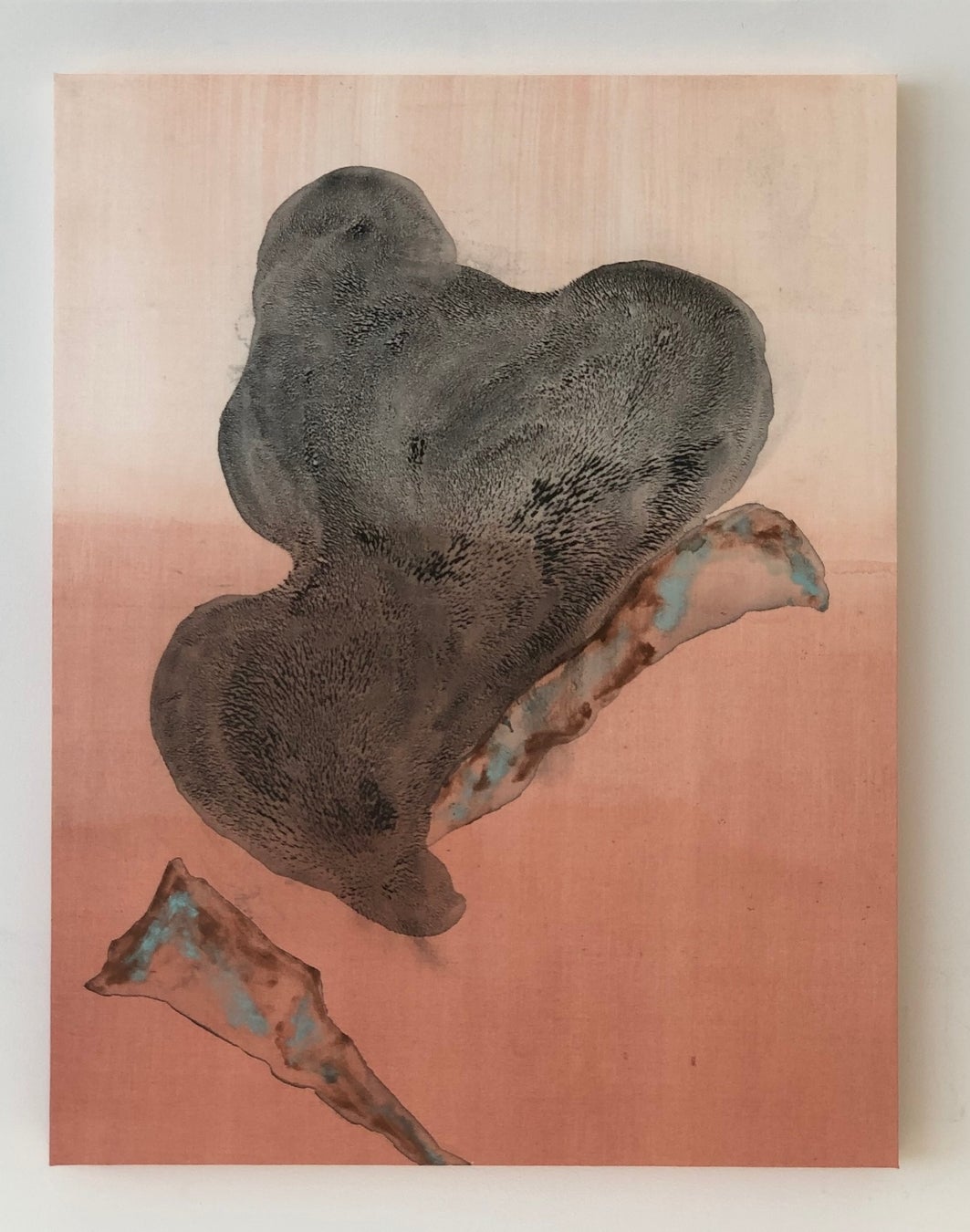

相澤 安嗣志|Atsushi Aizawa

1991年神奈川県生まれ。2011年多摩美術大学美術学部絵画学科日本画専攻入学、2015年多摩美術大学美術学部情報デザイン学科メディア芸術コース卒業。幼少期を里山で過ごした経験から、自然と人間が交わる境界領域や文明の廃棄物が混在する空間などに関心を持つ。身体と事物、空間との相互関係をテーマに、モノと人間との関係性や境界領域を反映させた多様な実践をしている。主な展覧会に「境界のマチエール」(Yuvan、2024)、「Centre - Empty」(両足院、2022)、「The Discoveries from A Certain Fable」(コートヤード広尾、2019)、「No Man's Land」(KANA KAWANISHI GALLERY、2017)など。

参考作品《Origin - Biosphere #3》2024

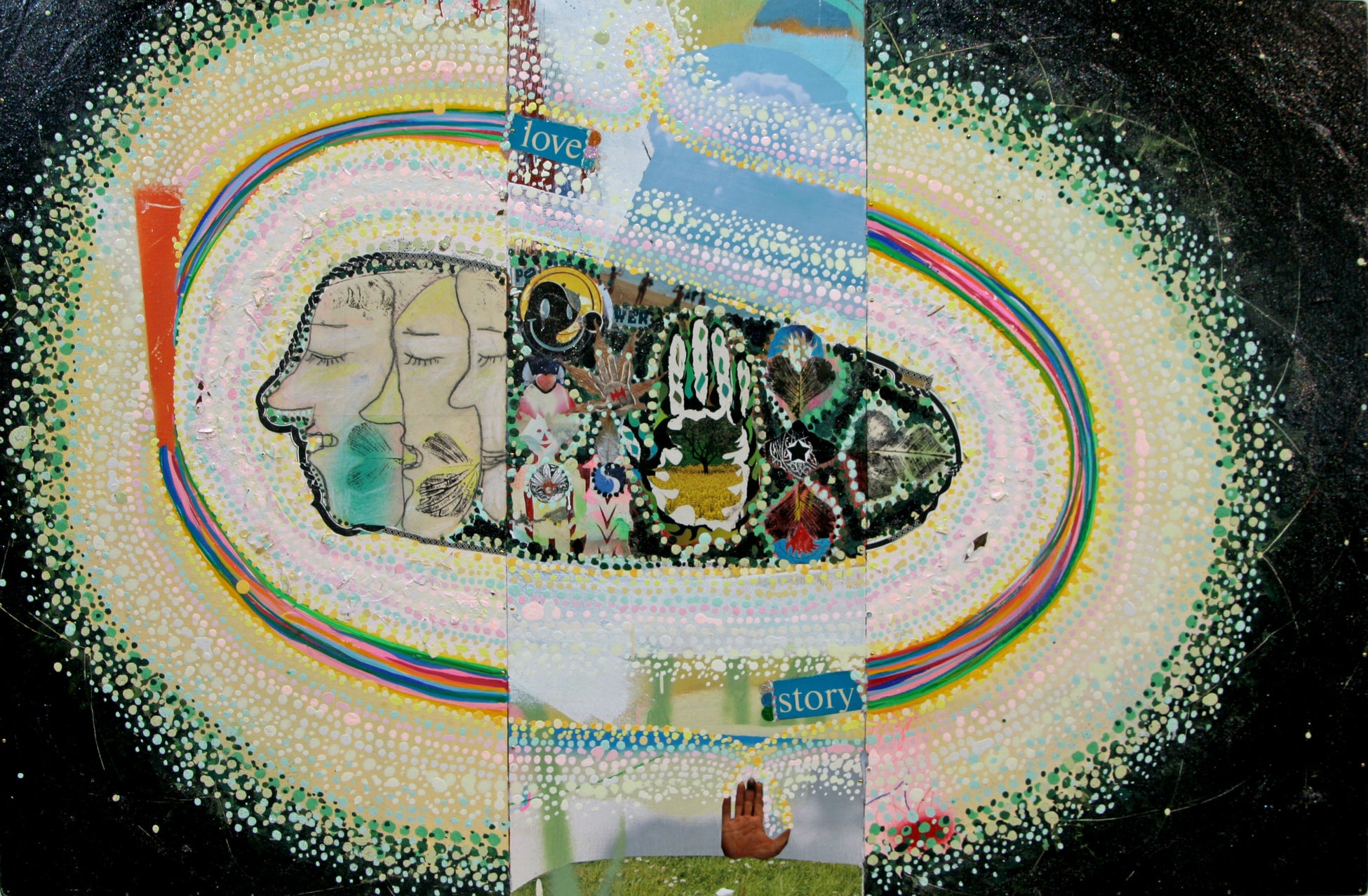

安野谷 昌穂|Masaho Anotani

1991年生まれ。日々の生活の中に漂う生命的な情報や社会的な事象、自然の中で得た観察や感覚を自らの中心に投影し、そこから発生する瞬間的な反射反応を軸に、内在する多層的表現世界の印象を捉えながら具現化する。作品は、絵画やドローイング、コラージュ、パフォーマンス、詩、写真など多岐にわたり、あらゆる手法により森羅万象を表現している。コラボレーションワークとしてPlantation(2024 S/S)やCOMME des GARCONS SHIRT (2016-17 A/W)など。著書として『STEIDL - WERK No. 23: MASAHO ANOTANI “DEFORMED”』などがあり、2025年7月には、およそ10年ぶりとなる著書『DEMO Future Book』を発表。

参考作品《Boiled Soil》2020

上條 陽斗|Haruto Kamijo

2000年東京都生まれ。東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士後期課程在籍。動的なプロセスを伴う製造手法から生まれる形態に関心をもち、コンピューテーショナル・ファブリケーションの研究と並行して、立体的に変形するテキスタイルを用いた作品を展開している。2024年度未踏IT人材発掘・育成事業に採択され、富士吉田を拠点にジャカード織機による制作を開始。個展に「forming patterns」(TIERS GALLERY、東京、2025)。主なグループ展に「gyroid resonance」(スパイラルガーデン、2025)、「つながるかたち展03」(駒場博物館、2023)など。

参考作品《Active Textile Pillar》2024

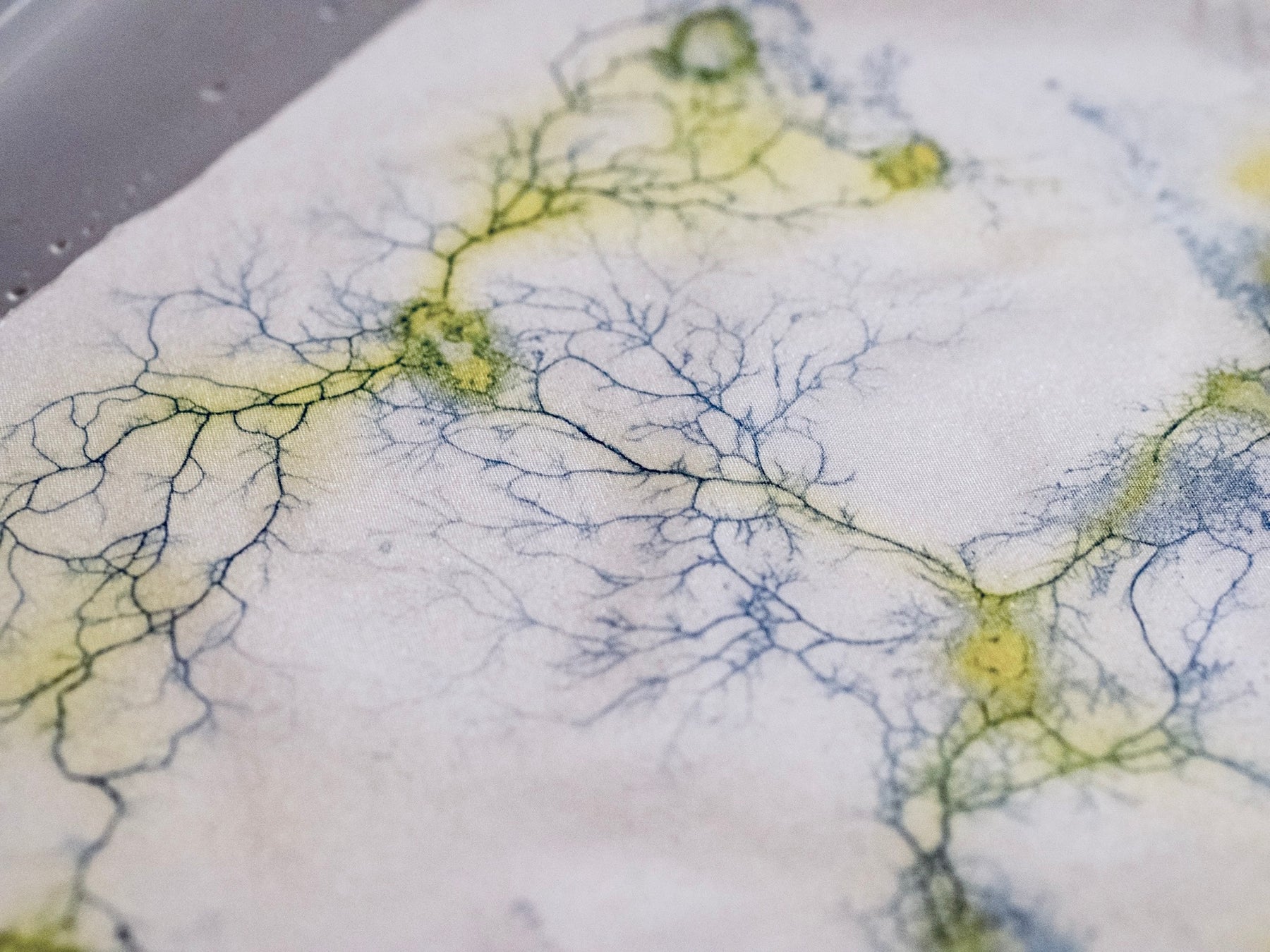

齋藤 帆奈|Hanna Saito

1988年生まれ。東京と山梨を拠点に活動。現代美術作家。多摩美術大学工芸学科ガラスコースを卒業後、metaPhorest (biological/biomedia art platform)に参加し、バイオアート領域での活動を開始。現在は東京大学大学院学際情報学府博士課程に在籍(筧康明研究室)。理化学ガラスの制作技法によるガラス造形や、生物、有機物、画像解析等を用いて作品を制作しつつ、研究も行っている。近年では複数種の野生の粘菌を採取、培養し、研究と制作に用いている。主なテーマは、自然/社会、人間/非人間の区分を再考すること、表現者と表現対象の不可分性。

柴田 まお|Mao Shibata

1998年神奈川県生まれ。2022年多摩美術大学美術学部彫刻学科卒業。2024年東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。現代で多様化する人と人の繋がりから生まれる「コミュニケーションの在り方」をテーマに、彫刻やインスタレーションを発表する。 昨今の制作では、彫刻というフィジカルな表現を軸に、現代の情報化社会の象徴であるデジタルな表現を掛け合わせることで、現実(リアル)と虚像(フェイク)の境目を曖昧にしていく表現を行い、改めて、我々の生きる『今』をどう表現できるかを試みている。主な展示に「極寒芸術祭Teshikaga」(北海道、2019-2025)、「ARTISTS'FAIR KYOTO 2025」(京都新聞ビル、2025)、「ソノ アイダ#TOKYO MIDTOWN AWARD 第4期」(2024)、「六甲ミーツ・アート芸術散歩 2023 beyond」(六甲高山植物園、2023)、「多層世界とリアリティのよりどころ」(NTT インターコミュニケーション・センター [ICC]、2023)など。

参考作品《Blue》(展覧会「ARTISTS’ FAIR KYOTO2025」より)

長谷川 彰宏|Akihiro Hasegawa

1997 年三重県生まれ。天台宗系の寺院に生まれ、2009 年に得度し、2019 年に天台真盛宗西教寺にて四度加行満行。2016 年東京藝術大学デザイン科に入学。2020 年に同大学院美術研究科デザイン専攻へ入学し、2024 年修了。大学院在籍中にクマ財団 5 期生に選出され「KUMA EXHIBITION 2022」に出展。2023 年には、現代アート専門番組【MEET YOUR ART】に出演。「Meet Your Art Festival 2023」に出展。2024 年には大学院修了後初となる個展を√K Contemporary(東京)にて開催。感情、思想、身体、そして生命の存在に対して俯瞰した視点を持つ長谷川の作品群は、彼の根幹をなす仏教思想から得た独自の姿勢が垣間見え、死生観や人間の存在そのものを問いかける。幼少期から“光”に視覚的にも思想的にも強く惹かれてきたという長谷川は、その原体験を作品に落とし込み表現している。

参考作品《Halo X》2024アクリル板、木、油彩

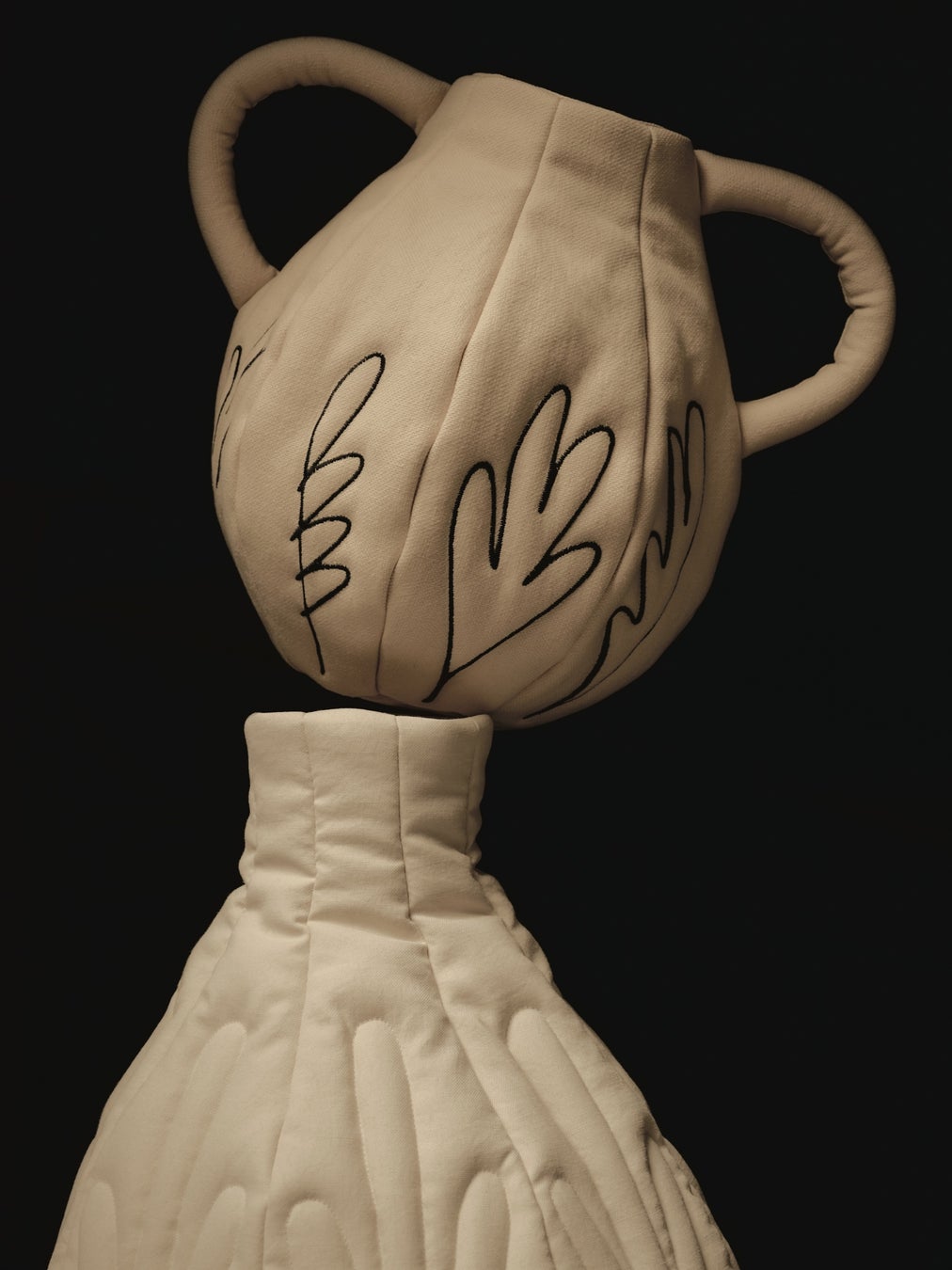

Pieces of Jade|ピーシズ・オブ・ジェイド

台湾出身のアーティスト、Jialing Lee(ジャリン・リー)によって2020年に設立されたテキスタイルスタジオ。テキスタイルアートと現代の手工芸の交差点を探る実験的なテキスタイル表現に取り組んでいる。工業デザインをバックグラウンドに持つジャリンは、2019年にロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートでテキスタイルの修士課程を修了した。彼女の作品は、歴史的なモチーフや異文化の工芸、変容のプロセスなどから着想を得て、素材の記憶や文化的断片を織り交ぜることで生み出されている。手縫いのキルティング、レイヤリング、ソフトな彫刻的フォルムを通じて、「権力」「装飾」「感情の記憶」といったテーマを再解釈し、移動、郷愁、個人的な記憶によって形作られた想像上の風景を描き出している。彼女の作品はロンドン、パリ、ミラノ、ニューヨーク、東京、ソウルなど世界各地で展示されており、イギリスの『Embroidery』誌やイタリアの『Elle Decor』誌の表紙特集でも紹介されるなど、テキスタイルアートの新たな可能性を切り拓く才能として国際的に注目されている。

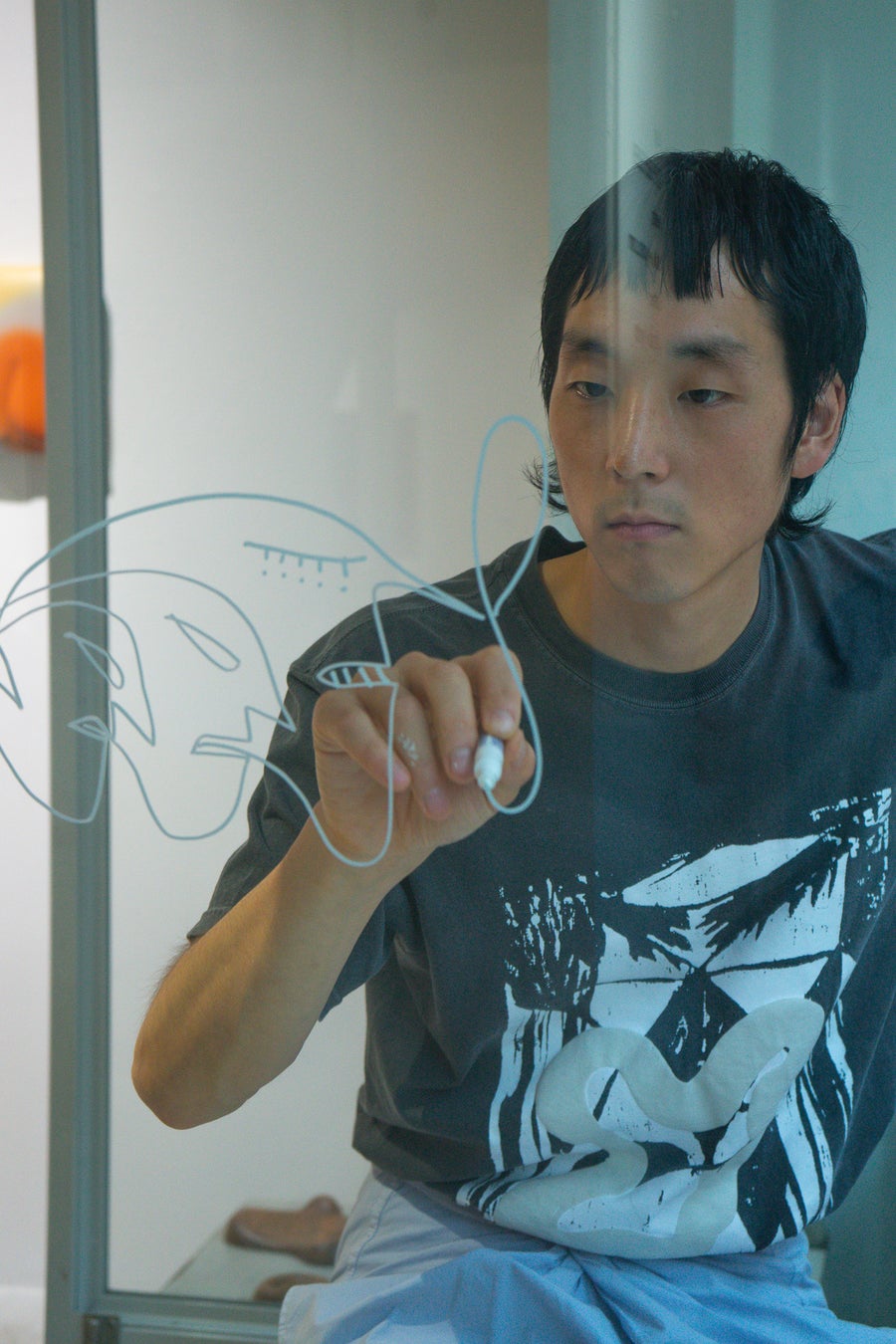

増田 拓史|Hirofumi Masuda

1982年埼玉県出身。横浜美術短期大学卒業。2011年から宮城県を拠点に活動。特定のコミュニティや地域の日常生活をリサーチし、人々の記憶にテーマをあてた作品を制作し、国内外の芸術祭や美術館などで発表を続けている。アウトプットはインスタレーションや写真、映像、出版物など、形態は問わない。2011年から開始した「食堂プロジェクト」ではこれまでに、10以上の地域で50軒以上の家庭を訪れ、80品以上のレシピとその記憶をアーカイブし代表的なシリーズ作となっている。また、日常の中でも作家としての職能を活かし、領域横断的に活動している。主な展示に、「River to River 川のほとりのアートフェス 2022」(群馬、2022)、「浪漫台三線藝術季」(台湾、2019)、「リボーン アートフェスティバル2017」(宮城、2017)、「CAFE in MITO R」(水戸芸術館、2015)、「JUMP」(十和田市現代美術館、2015)など。

参考作品 猪苗代食堂展示風景(はじまりの美術館、2016)

松本 千里|Chisato Matsumoto

1994 年広島県生まれ。広島市立大学芸術学研究科博士後期課程修了。伝統的な日本の絞り染め技法をもとに、模様にとどまらない立体的な表現として、インスタレーションやパフォーマンス、キネティックアートなどを展開する。 日本の伝統技法から別の価値を創造し、 解釈を広げることを目指している。立体的な絞りの粒を人に見立てた「個と群衆」をテーマに抽象的な空間造形を通じて、現代社会の複雑なエネルギーとその動態を作品に込めている。最近では真綿を使用したインスタレーションにも挑戦しアジアの染織文化にも興味の幅を広げている。主な展示に、「Tokyo Midtown Award」(東京、2017)、「六甲ミーツ・アート芸術散歩」(神戸、2020)、「広島市現代美術館館外企画 松本千里–星つぶの彼方」(広島、2021)、「飫肥DENKEN WEEK 2022」(宮崎、2022)、「宇宙は白く瞬く」(上海、2025)など。

参考作品《天翔ける根》2020布、糸、椅子

開催概要

名 称 FUJI TEXTILE WEEK 2025

会 期 2025年11月22日(土)〜12月14日(日)

休 館 日 11/25(火)、12/1(月)、12/8(月)

会 場 山梨県富士吉田市下吉田本町通り周辺地域

チケット 8月下旬発売開始予定

公式サイト https://fujitextileweek.com

公式SNS Instagram:@fujitextileweek X:@FUJITEXTILEWEEK

主 催 山梨県富士吉田市

企画運営 FUJI TEXTILE WEEK 実行委員会

助 成 在日フランス大使館 / アンスティチュ・フランセ

協 賛 (公財)粟井英朗環境財団

協 力 チェコセンター東京 / 富士吉田織物協同組合 / (一財)ふじよしだ観光振興サービス

富士吉田市商業連合会 / 富士吉田商工会議所 / (株)ふじよしだまちづくり公社

(50音順 2025年7月31日時点)

メインビジュアル

アクセス

東京方面から電車で

・新宿駅 - (JR中央本線100分、特急60分)- 大月駅 - (富士急行線 50分) - 「下吉田駅」降車徒歩5分

東京方面から高速バスで

・バスタ新宿 - (中央高速バス105分) - 「中央道下吉田バス停」 または 「富士山駅バス停」降車徒歩15分

東京方面から車で

・東京 - (中央自動車道 90分) - 富士吉田西桂SICまたは河口湖ICより約10分

名古屋方面から電車で

・名古屋(新幹線100分)- 三島駅 (高速バス90分)- 「富士山駅」降車徒歩15分

名古屋方面から車で

・名古屋 - (新東名高速道路 150分) - 新御殿場IC - (東富士五湖道路25分)- 富士吉田忍野スマートICより約10分

イベントに関するお客様からのお問い合わせ

FUJI TEXTILE WEEK 事務局

E-mail:info@fujitextileweek.com

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- イベント

- ビジネスカテゴリ

- アート・カルチャー政治・官公庁・地方自治体

- ダウンロード