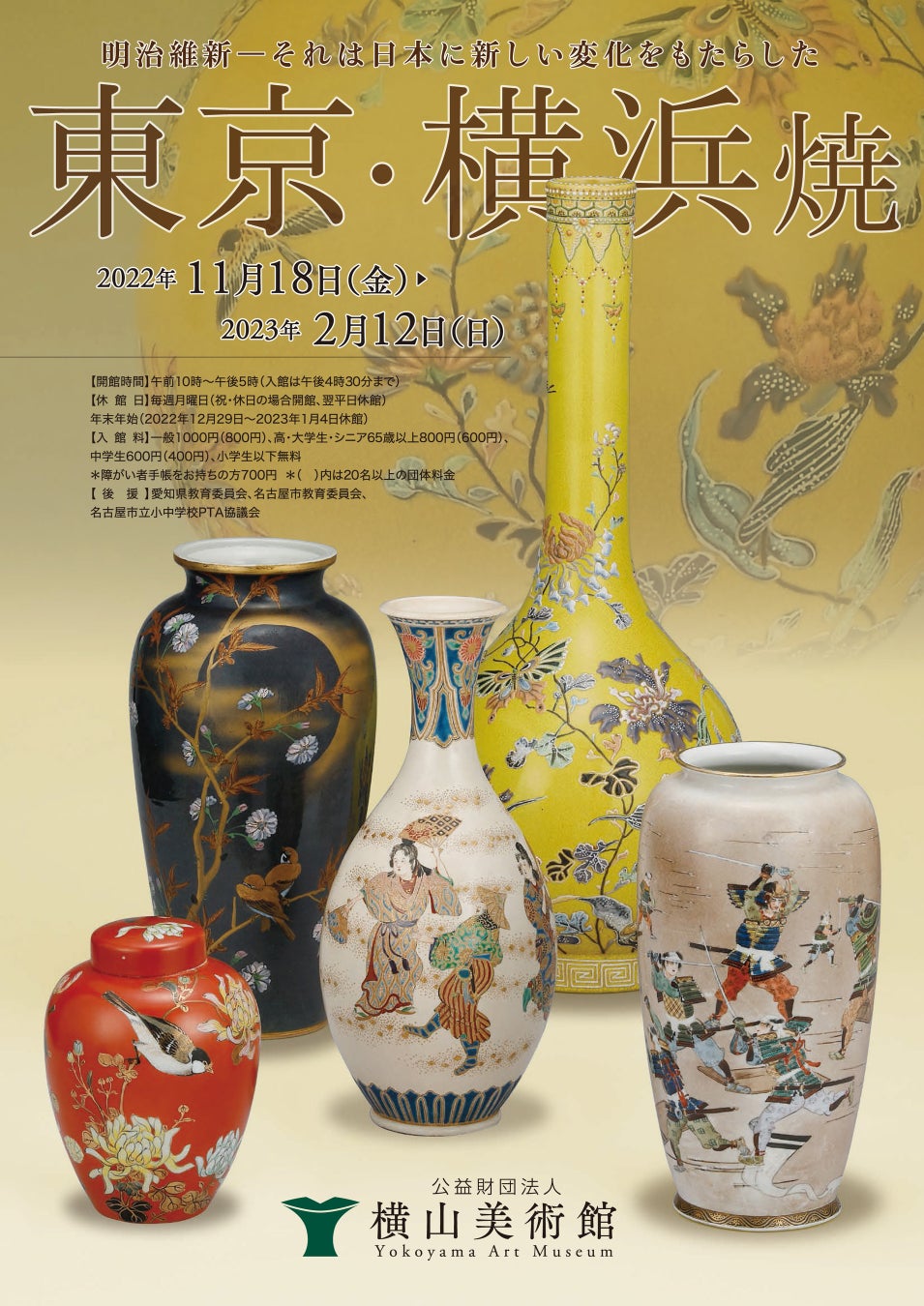

東京・横浜焼

明治維新―それは日本に新しい変化をもたらした

かつて隆盛を誇った、東京と横浜の近代陶磁器の魅力をご紹介します。

政府は明治5年(1872)、翌年にオーストリアで開催されるウィーン万国博覧会への出品物を制作するため、東京の浅草芝崎町に博覧会事務局附属磁器製造所を設立します。瀬戸や有田、京都などから素地を取り寄せて専門的に上絵付を行い、洋絵具も導入して服部杏圃などが指導しました。これが東京錦窯で、翌年に閉鎖されると河原徳立が陶画工を連れて引継ぎ、深川に瓢池園を設立して東京絵付の中心となります。東京で盛んとなった絵付業に着目した井村彦次郎は、同8年(1875)頃、専属の上絵付工場を有する陶磁器販売店を横浜の本町通に設立し、横浜港からの輸出を行いました。これが先駆けとなり、貿易港の利点を活かして田代商店など多くの業者が参入、横浜でも上絵付業が発展します。しかしその一方で、瀬戸や美濃といった産地に近い名古屋でも上絵付業が盛んになっていきました。瓢池園や田代商店などが本拠地を名古屋へ移し、成瀬誠志も生産コストの高い都会から故郷の茄子川(現・岐阜県中津川市)に戻って行き、関東大震災と戦災の打撃が重なって、東京・横浜焼は幻のようにその姿を消してしまったのです。

すべての画像