JR系グループ会社4社による鉄道ファンを対象とした「東名阪交通系ICカード・デジタルラリー」実施結果報告

“カードのタッチ”というリアル接点が、NFT/Web3体験の入口として有効!?交通系ICカードが、デジタル体験を身近にする“カギ”に!

交通系ICカードを活用し、鉄道車両の限定NFTを獲得できるデジタルラリー施策を東名阪エリアで実施

株式会社ジェイアール東日本企画、株式会社JR東海エージェンシー、株式会社JR西日本コミュニケーションズ、株式会社JR西日本イノベーションズ(以下、「4社」)は、2024年3月に4社横断による「ecw+プロジェクト」を立ち上げ、営業エリアの枠組みを超えた連携で一体感のある魅力的なデジタルコンテンツを創出することを目指し、検討を進めてきました。

鉄道IPを活用したデジタルコンテンツとWeb3技術を組み合わせた新たな取り組みの第1弾として、2025年2月1日から3月15日までの期間、交通系ICカードを用いた鉄道車両の限定デジタルアイテム(NFT)をプレゼントするデジタルラリーキャンペーンを実施しましたが、今般、その実施結果がまとまりましたのでご報告します。

また、この過程において、4社に協力するBIPROGY株式会社は、パブリックチェーンを含むデータを活用し、NFT保有者の行動や嗜好の分析・可視化を実施しました。Web3ソリューションについては、こちらの紹介ページ(https://www.biprogy.com/solution/theme/blockchain.html)をご確認ください。

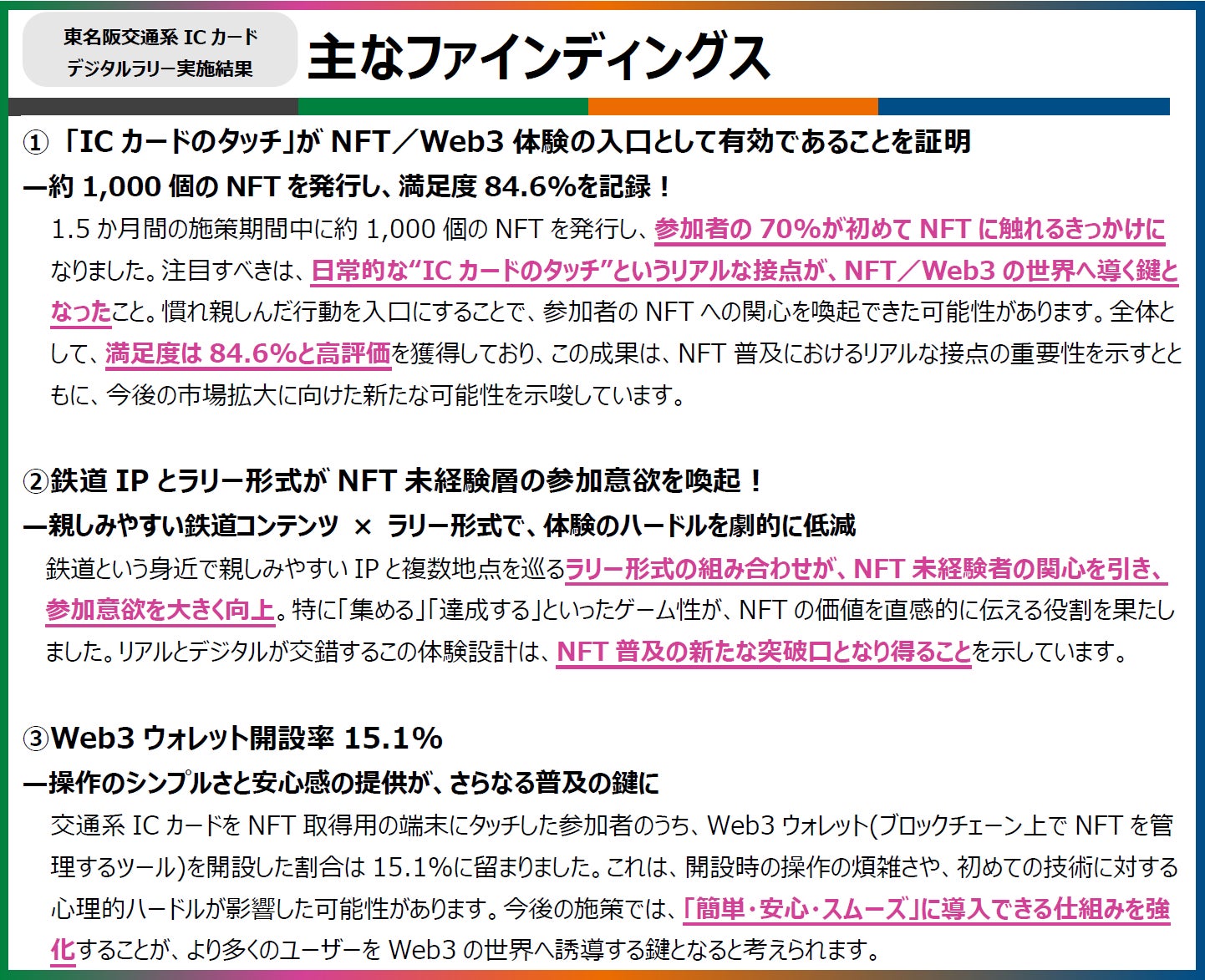

東名阪交通系ICカードデジタルラリー実施結果 主なファインディングス

①「ICカードのタッチ」がNFT/Web3体験の入口として有効であることを証明

—約1,000個のNFTを発行し、満足度84.6%を記録!

1.5か月間の施策期間中に約1,000個のNFTを発行し、参加者の70%が初めてNFTに触れるきっかけになりました。注目すべきは、日常的な“ICカードのタッチ”というリアルな接点が、NFT/Web3の世界へ導く鍵となったこと。慣れ親しんだ行動を入口にすることで、参加者のNFTへの関心を喚起できた可能性があります。全体として、満足度は84.6%と高評価を獲得しており、この成果は、NFT普及におけるリアルな接点の重要性を示すとともに、今後の市場拡大に向けた新たな可能性を示唆しています。

②鉄道IPとラリー形式がNFT未経験層の参加意欲を喚起!

—親しみやすい鉄道コンテンツ × ラリー形式で、体験のハードルを劇的に低減

鉄道という身近で親しみやすいIPと複数地点を巡るラリー形式の組み合わせが、NFT未経験者の関心を引き、参加意欲を大きく向上。特に「集める」「達成する」といったゲーム性が、NFTの価値を直感的に伝える役割を果たしました。リアルとデジタルが交錯するこの体験設計は、NFT普及の新たな突破口となり得ることを示しています。

③Web3ウォレット開設率15.1%

—操作のシンプルさと安心感の提供が、さらなる普及の鍵に

交通系ICカードをNFT取得用の端末にタッチした参加者のうち、Web3ウォレット(ブロックチェーン上でNFTを管理するツール)を開設した割合は15.1%に留まりました。これは、開設時の操作の煩雑さや、初めての技術に対する心理的ハードルが影響した可能性があります。今後の施策では、「簡単・安心・スムーズ」に導入できる仕組みを強化することが、より多くのユーザーをWeb3の世界へ誘導する鍵となると考えられます。

1.本施策における参加行動と体験価値の分析

東名阪交通系ICカード・デジタルラリー(以下、本施策)は、JR東日本・JR東海・JR西日本の3エリアにまたがる9か所のスポットを巡り、交通系ICカードをタッチして鉄道車両をモチーフとしたNFTを獲得する形式で実施されました(詳細は別紙ご参照ください)。本施策では、3つの観点から参加者の行動特性や満足度、NFTの活用可能性について分析を行いました。

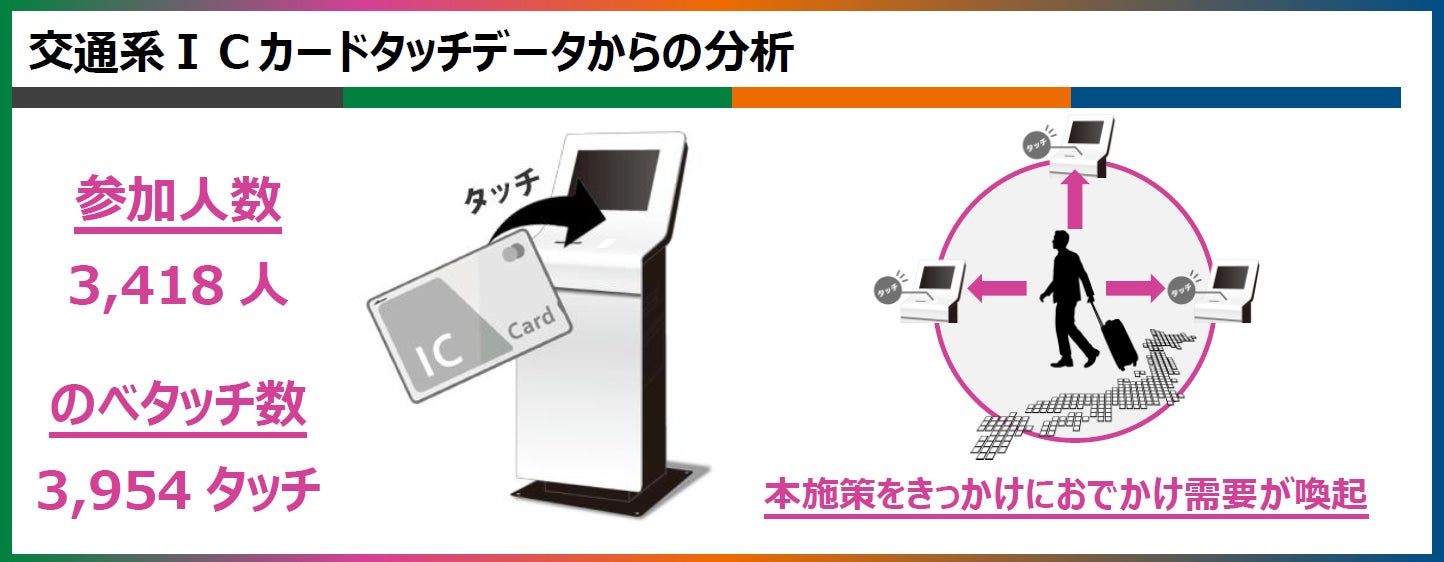

(1)交通系ICカードのタッチデータ

・キャンペーン期間中、本施策には3,418人にご参加いただき、累計3,954回のタッチが記録されました。NFTの取得には一定のステップを要しましたが、「交通系ICカードのタッチ」という日常的かつ直感的な行為が、NFTやWeb3との接点として機能し、参加の動機付けとなったことが示唆されました。体験の入口として“タッチ”が機能していた点は、本施策の特徴の一つといえます。

・エリアごとに参加の傾向に違いが見られましたが、アクセス性や動線の明瞭さ、設置場所の視認性といった要素が参加を後押しする要因となっていたことが伺えます。特に駅構内や生活者の行動動線上に設置されたスポットでは、日常の移動の中で自然に立ち寄ることができ、スムーズな回遊が促進されました。今後の施策設計においては、こうした動線や視認性の工夫が、さらなる参加意欲の向上に寄与すると考えられます。

・複数のスポットおよび複数エリアを回遊した参加者が確認され、本施策が外出や広域的な移動を促す契機となったことが伺えました。全エリアを巡る「完全制覇」を達成した参加者も複数存在し、その行動には、主要箇所を優先しつつ後日補完するなど、いくつかの回遊パターンが体系化されつつあることが分かりました。こうした行動の背景には、ラリー形式のゲーム性やNFTのコレクション性など、体験としての仕掛けが効果的に作用していたと考えられます。

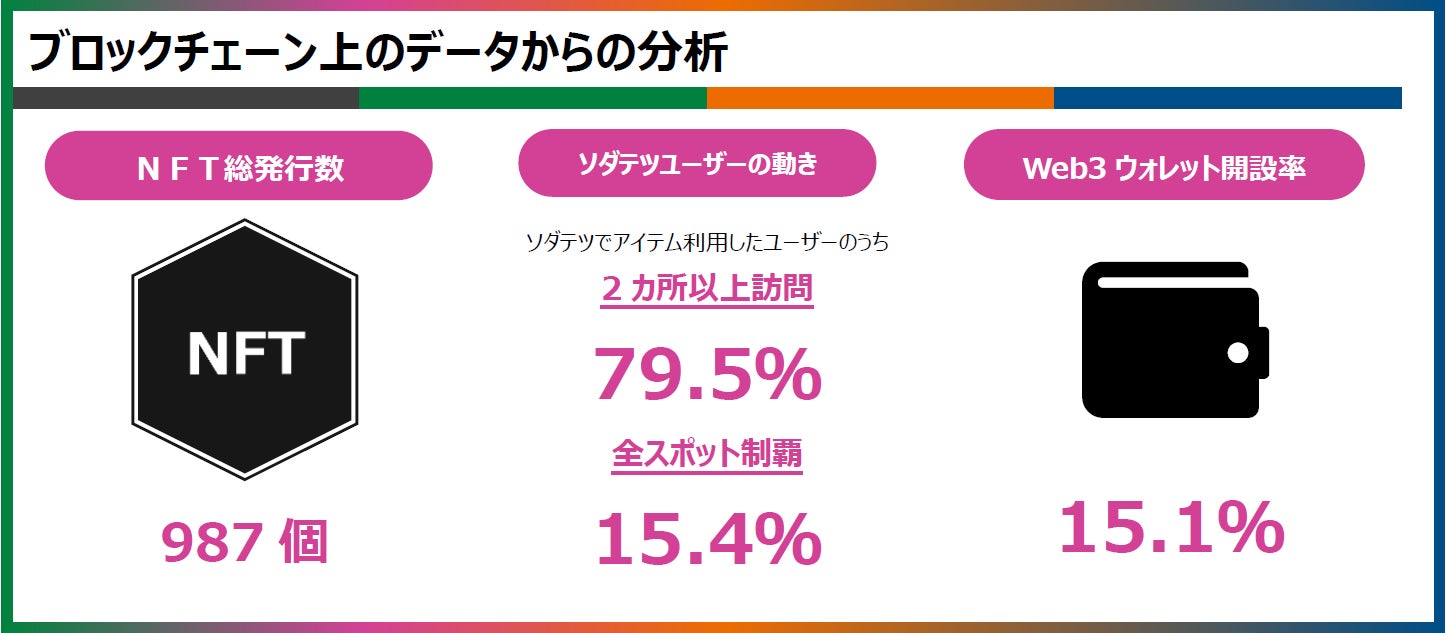

(2)ブロックチェーン上のデータ

・本施策によるNFT総発行数は987個でした。一度NFTを取得した参加者は、他のNFTも取得したいというモチベーションを高め、追加の取得行動につながる傾向が確認されました。この傾向は、NFTという報酬の魅力に加え、鉄道車両をモチーフとしたIPコンテンツの世界観や、複数のスポットを巡るラリーのゲーム性が、“体験としての楽しさ”を構成していたことが背景にあると考えられます。

・また、本施策で獲得したNFTは、スマートフォンゲーム「ソダテツ」上でアイテムとして使用することが可能であり、実際にゲームで活用した参加者のうち79.5%が2か所以上のスポットを訪問、15.4%が全スポットを制覇するなど、積極的な回遊行動が確認されました。この結果から、NFTを他サービスと連携させて“使える場”を提供することで参加者の行動意欲を高める効果があることが示されています。

・一方で、Web3ウォレットの開設率はICカードをタッチした人のうち、15.1%に留まり、参加者の多くがNFT取得に至らなかったことも明らかになりました。これは、ウォレット発行に際しての操作の煩雑さや導入時の不安感など、UX(ユーザー体験)上の課題を示しています。今後の施策では、初回参加時に心理的・操作的な障壁を下げる工夫が求められます。

・ブロックチェーンに記録されたデータは、NFTの発行状況や参加者の関心傾向を把握するうえで有用であり、特に異なる運営主体をまたぐプロジェクトにおいては、Web3ウォレットが“横ぐし”を挿す共通基盤として機能する点に大きな可能性を有しています。さらに、ウォレットのトランザクションを解析することで、デジタルラリー終了後にNFTがどの程度二次流通し、譲渡先のウォレット内でどのような位置付けにあるかを把握でき、配布したNFTが一過性の記念品に留まらず、継続的な価値資産として機能しているかを可視化できます。

・今後、NFTの普及が進み、より一般的な保有・活用が広がれば、ウォレットを起点としたトークングラフ[1]によるマーケティングの実践も実現可能性が高まります。さらに、他プロジェクトのオンチェーンデータと比較するベンチマーク分析をすることで、施策の客観的な効果検証が可能となります。これにより、従来型のマーケティングを補完・強化する新たなアプローチとして、顧客理解の深化に寄与することが期待されます。

[1] トークングラフ…個人が持っているNFTや暗号資産などトークンに着目し、個人とトークン、発行者と保有者、トークンの移転元と移転先などの関係をグラフとして可視化したものです。

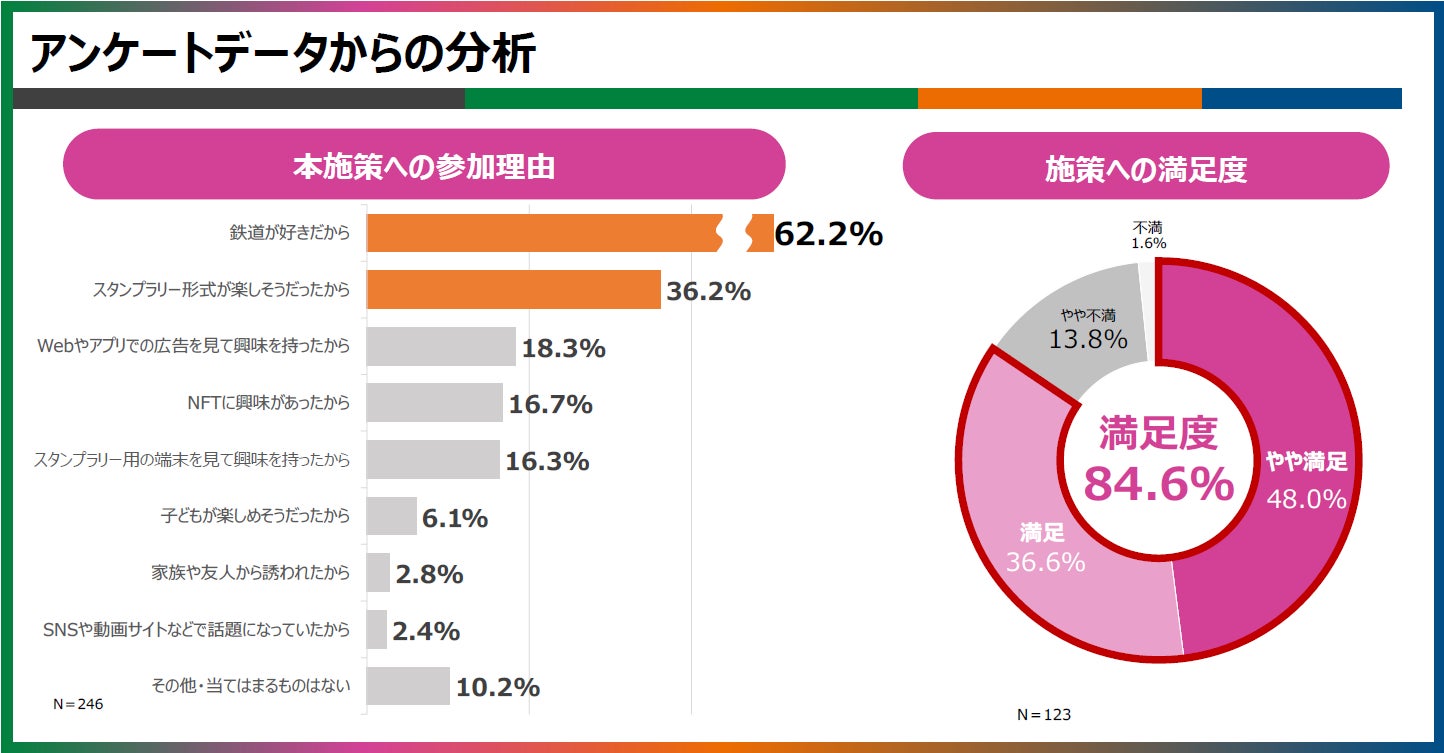

(3)アンケートデータ

・本施策の参加者を対象に実施したアンケートでは、参加理由として「鉄道が好きだから」が62.2%と最多であり、次いで「スタンプラリー形式が楽しそうだったから」(36.2%)が続きました。これらの結果から、鉄道IPとスタンプラリー形式を組み合わせた設計が参加モチベーションを高めていたことが示唆されます。

・施策全体に対する満足度は84.6%と高い水準であり、NFTを報酬とした仕組みは参加者に一定の評価を得ていました。NFTのような唯一性を持つデジタルコンテンツが、参加体験の満足度向上や行動喚起に寄与する可能性が示されたといえます。

・一方で、改善点としては、キャンペーン期間の延長、対象エリアの拡大、アクセスの良い場所へのスポット増設、NFT以外の報酬の充実などが挙げられました。これらの声は、今後の施策設計において重視すべき視点となります。

※対象:キャンペーン参加者、ソダテツアプリユーザー、“鉄道専用”SNS「Railil(レイリル)」ユーザー、モニターアンケートの合計444名

2. 今回の施策でわかったNFTやブロックチェーン技術とデジタルコンテンツ報酬との親和性

本施策では、NFTやブロックチェーン技術が実際の移動体験や日常行動と結びつくことで、生活者へのWeb3技術の浸透や社会実装に向けた現実的な足がかりとなる可能性が示されました。特に、鉄道IPと交通系ICカードを活用したデジタルラリーにおいては「交通系ICカードのタッチ」という日常的で直感的な行為が、NFTやWeb3との最初の接点、“カギ”として機能し、これまで参加のハードルが高かったブロックチェーン技術への導入を促す糸口となったことが確認されました。日常行動を入口とする設計は、NFTおよびブロックチェーンの社会実装を進めるうえで、重要な示唆を与えるものといえます。

また、アンケート結果からは、NFTを活用したデジタルコンテンツが報酬として高く評価されていたことが読み取れます。NFTのように唯一性を持つデジタルアイテムが、参加体験の満足度向上や行動喚起に寄与する可能性が示され、今後の施策においても、デジタル報酬を活用した体験設計は有効な選択肢の一つとなり得ると考えられます。加えて、ウォレット発行のハードルを下げる工夫や、キャンペーン期間の延長、対象エリアの拡大といった改善を図ることで、より多くの参加者を巻き込み、NFTやブロックチェーン技術の魅力をさらに広く伝えることが可能になります。

3.NFTやブロックチェーン技術が、異業種も含めた取り組みにより社会実装に近づく可能性

今回のような取り組みは、鉄道事業者に限らず、観光・小売・エンターテインメント業界など多様な分野への応用も見込まれます。異業種とのコラボレーションによって体験の幅を広げることで、新たな顧客接点の創出につながることが期待されます。また、デジタルラリーで開設されたウォレットアドレスを活用することで、デジタルコンテンツ×Web3事業の新たな可能性を探る手がかりとなります。

NFTやブロックチェーン技術は、デジタルコンテンツに唯一性や所有権を付与することにより、参加者にとって特別な体験を提供するだけでなく、ブランドとの関係性を深め、エンゲージメントや価値認識の向上にも寄与します。本施策を通じて得られた知見を踏まえ、今後はさらに多くの業界との連携を図りながら、NFTおよびブロックチェーン技術の社会実装を一層推進していきたいと考えています。

4社では、引き続き共同での施策を継続的に展開し、Web3技術に関する知見を蓄積するとともに、異業種との協業を通じた新たな価値創出を目指してまいります。デジタルコンテンツを通じた鉄道の魅力発信や、NFTおよびブロックチェーンなどWeb3領域の技術を活用した取り組みにご関心のある企業・自治体の皆様は、お気軽に各社担当までお問い合わせください。

※記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(別紙)実施施策について

1.キャンペーンの概要

交通系ICカード乗車券をタッチする専用端末と、スマートフォンゲーム「ソダテツ」を活用し、鉄道車両の限定デジタルアイテム(NFT)を獲得できるデジタルラリーです。JR東日本・東海・西日本各エリアに設置されたタッチ端末機にお持ちの交通系ICカードをかざすだけで、「ソダテツ」でも使える鉄道車両の限定デジタルアイテム(NFT)をゲットできます。

2.キャンペーンを通じた検証内容

- 鉄道関連デジタルコンテンツの顧客ニーズに関する調査と魅力度の向上

- ブロックチェーン技術を活用した鉄道関連デジタルコンテンツの可能性の検証

- 交通系ICカードとゲームアプリを紐づけした本施策の試行

3.キャンペーン内容

■タイトル:東名阪交通系ICカード・デジタルラリー

■期間:2025年2月1日(土)11:00~3月15日(土)23:59 ※既に終了しています。

■概要:JR東日本・東海・西日本各エリア3か所の合計9か所を周るラリー施策

・JR東日本エリア:新宿駅エリア(隣接商業施設)、町田駅エリア(隣接商業施設)、鉄道博物館

・JR東海エリア:名古屋駅エリア(隣接商業施設)、岐阜駅エリア(隣接商業施設)、リニア・鉄道館

・JR西日本エリア:三ノ宮駅エリア(JR三ノ宮駅構内)、大阪駅エリア(JR大阪駅構内)、京都鉄道博物館

※ミッションを達成すると、達成日が刻まれた鉄道デジタルアイテム(NFT)をゲットできる。

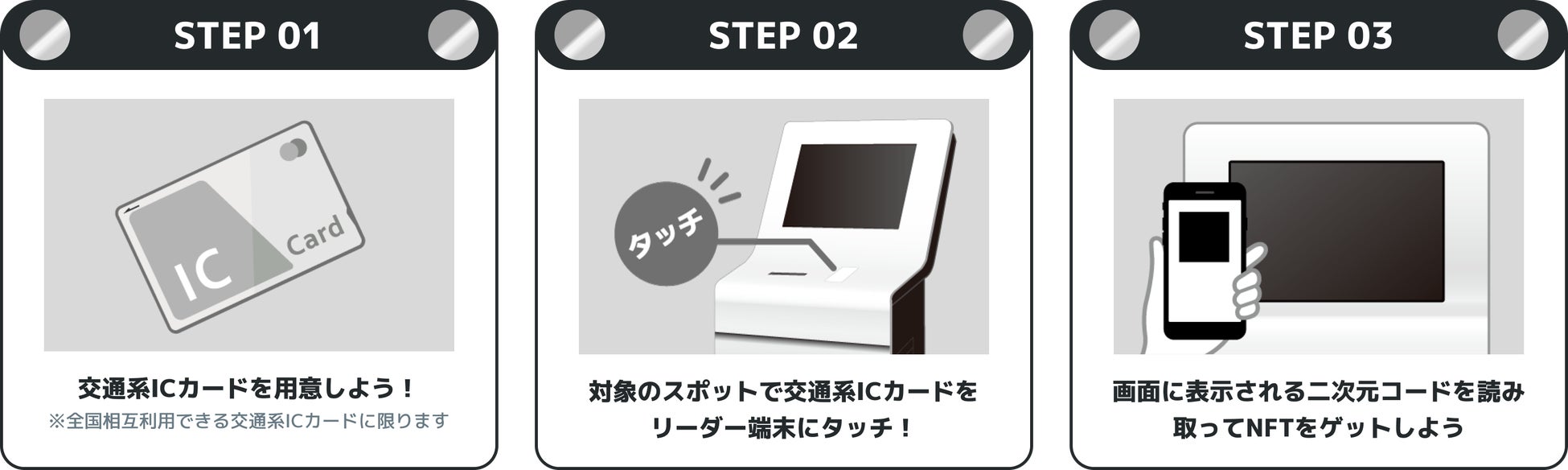

■参加方法:

①対象スポットにあるタッチ端末に全国相互利用の交通系ICカードをタッチ。

②タッチ端末の画面に表示された二次元コードをスマートフォンで読み取り。

③スマートフォンのブラウザから「ソダテツウォレット」に遷移。※「ソダテツウォレット」のアカウントがない場合は新規登録。

④「ソダテツウォレット」にログインし、鉄道デジタルアイテム(NFT)を受け取り。

・獲得できる鉄道車両の限定デジタルアイテム(NFT)例

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像