モルテンの産学連携活動をテーマとしたランチョンセミナー、第34回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会と共催

株式会社モルテン(本社:広島市西区 代表取締役社長:民秋清史、以下、モルテン)は、2025年6月20日(金)~21日(土)、山形県山形市にある、やまぎん県民ホール、山形テルサ、山形国際ホテルで開催された第34回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会にて、モルテンの産学連携活動をテーマとしたランチョンセミナーと展示会を実施しました。

ランチョンセミナーは、2010年から10年に渡りモルテンの寄付講座(*1) を設置した仲上豪二朗先生(東京大学大学院医学系研究科 老年看護学/創傷看護学分野 教授)と、臨床現場で皮膚・排泄ケアの専門家としてご活躍されている田中貴子先生(多治見市民病院 地域連携室 室長・看護師長)、さらに2024年よりモルテンが共同研究講座を設置している石川県立看護大学 共同研究講座 ウェルビーイング看護学(*2) の教授である松本勝先生により、『未来の看護をカタチにする取り組み』というテーマで講演いただきました。

また座長として、当学会の元理事長で看護学の世界的権威である真田弘美先生(石川県立看護大学・学長、東京大学・名誉教授)をお迎えし、これまでの取り組みや今後の展望についての想いもお話いただきました。真田先生にも、東京大学および石川県立看護大学において、当社との産学連携活動にご協力をいただいております。

日本創傷・オストミー・失禁管理学会は、米国でEnterostomal Therapist(ストーマ療法士)の資格を取得し帰国した7名の医師と看護師が1981年に創設した日本ET協会での活動を起源としており、学術団体へと発展して誕生しました。皮膚・排泄ケアの専門職だけでなく、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士、看護学・医学・理工学の研究者等様々な領域の職種が一丸となって、新しい技術の開発やエビデンスの構築を行う学会組織であり、モルテンも長年にわたり賛助会員として活動をしています。

モルテンではこれからも、医療、福祉、健康分野の課題を、アカデミックに綿密な探求をすることで、

本当に必要とされる製品とサービスを世の中に提供することをミッションに掲げ、産学連携の活動も推進していきます。

【モルテンの産学連携活動をテーマとしたランチョンセミナー概要】

東京大学大学院医学系研究科との寄付講座での産学連携活動により生み出された製品の臨床現場への普及、および、石川県立看護大学との共同研究講座での産学連携活動により作り出そうとしているものについて、講演が行われました。

■ テーマ: 『未来の看護をカタチにする取り組み』

■ 座長: 石川県立看護大学・学長/東京大学・名誉教授 真田弘美 先生

座長である真田先生は、先日ICN(国際看護師協会)/フローレンスナイチンゲール国際基金が2年に一度表彰する、『インターナショナル・アチーブメント・アワード』を日本人初で受賞されるなど、看護のトップランナーです。

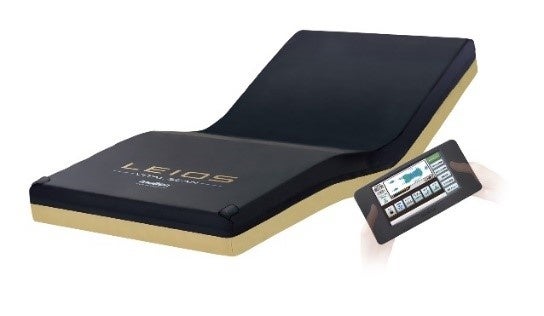

<講演1> 「病院・施設 療養者の課題とロボティックマットレスの研究・開発」(*3)

・ 演者: 東京大学大学院医学系研究科 老年看護学/創傷看護学分野 教授 仲上豪二朗 先生

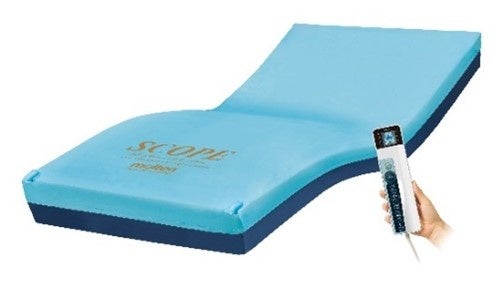

これまでの取り組みとして、モルテンの寄付講座によって生まれたロボティックマットレス『レイオス』の研究・開発、そして普及モデルとして生まれた『スコープ』についてご講演をいただきました。

<講演2> 「ロボティックマットレスの社会実装 ~ロボティックマットレスを導入・使用してみて感じたこと・変わったこと~」

・ 演者: 多治見市民病院 地域連携室 室長・看護師長 田中貴子 先生

ロボティックマットレスの導入に至る経緯や、現場に導入することによる効果について、褥瘡の治癒経過だけでなく、職員の意識の変化などについてもご紹介いただきました。

<講演3> 「在宅 療養者の今後の課題 と 新たな医療機器・福祉用具の開発と実装へ向けて」

・ 演者: 石川県立看護大学 共同研究講座 ウェルビーイング看護学 共同研究講座教授 松本勝 先生

石川県立看護大学とモルテンの共同研究講座が目指すウェルビーイングについて、そしてウェルビーイングを実現すべく研究・開発を進めている、在宅療養高齢者が最期まで幸福に過ごすことを支援する機器について、ご講演いただきました。

石川県立看護大学・学長、東京大学・名誉教授 真田弘美 先生 コメント

『未来の看護をカタチにする取り組み』をテーマにモルテンと共にランチョンセミナーを開催させていただきました。このテーマはまさに私が東京大学に在職していた頃、10年間にわたってモルテンとの産学連携研究で開発した『レイオス』がモデルになりました。つまり、これが看護にロボットを使う最初の商品であったからです。それは、ICUで防ぎきれない褥瘡(不可避褥瘡)があるという現状への挑戦でした。現東京大学老年看護学の仲上豪二朗教授が、院生や学部生と共に開発し、それには10年かかりましたが確かにICUの褥瘡を劇的に減らすことができました。

その後、『レイオス』の機能のエッセンスを在宅や一般病棟でも使える機能に落とし込み『スコープ』が開発され、多くの療養者が使用できるようになり、今回のランチョンセミナーで多治見市民病院の田中貴子WOCNの研究で効果が示されました。そして、次のモルテンとの仕事は、石川県立看護大学に共同研究講座でのウェルビーイング看護学の確立です。つまり、地域包括ケアシステムの中で、自立・自律に向けての療養生活にAIを用いて幸福寿命の延伸を目指したいと思います。

このようにイノベーションは一朝一夕には起こりません。看護が産学連携で開発する療養生活に支援方法と、未来の看護をカタチにする取り組みを理解していただき、安全は機器が、安心は看護が提供する2040年の未来を皆さんと共に考える時間となったなら、大変うれしく思います。

東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 仲上豪二朗 先生 コメント

真田弘美先生がリードしたモルテンとの産学連携の成果をもとに、10年の歳月をかけて開発されたロボティックマットレス『レイオス』は、ロボティクスを褥瘡医療の現場に実装した画期的な製品であり、世界の体圧分散の常識を変えました。このロボティックマットレスが『スコープ』としてより多くの方に普及し、褥瘡で悩む方が一人でも少なくなることを願っています。

多治見市民病院 地域連携室 室長・看護師長 田中貴子 先生 コメント

褥瘡発生予防のため、毎日のベッドサイドで24時間臀部の体圧が可視化され、体圧を自動で調整する画期的なマットレスを導入して、利用者にはもちろんのこと、医療提供者にも優しいと実感しています。

めまぐるしく発展している体圧分散マットレスにおいて、全自動運転のロボティックマットレスが開発され、社会実装でも利用しやすいコスト面や導入の方法を提案していただき、使用しています。

本当に必要とされる製品の開発・研究によって生まれた『スコープ』が、より多くの方々に使用し浸透していくことを期待しています。

石川県立看護大学 共同研究講座 ウェルビーイング看護学 共同研究講座教授 松本勝 先生 コメント

共同研究講座『ウェルビーイング看護学』では、人生の最終段階を迎える在宅療養者が、最期までその人らしく幸福に過ごせる社会の実現を目指し、研究・開発を進めています。特に、能登半島地震や豪雨災害を経験した石川県という地域特性を活かし、災害時や慢性的な人手不足といった在宅医療の課題に対して、ロボティックマットレスに次ぐ新たなテクノロジーによるケアの革新に挑んでいます。今後もモルテンとの共同研究を通じて、現場の声と科学的根拠を融合させた製品や仕組みを社会に実装し、誰もが尊厳をもって生きられる地域共生社会の実現に貢献してまいります。

【企業展示ブースについて】

“自動運転”と“圧の可視化”をテーマに、ロボティックマットレス『スコープ』と、自動運転車いす用クッション『パワークッション』(*4)を展示しました。

パワークッションの展示では、実際に座って体験していただきながら、座面圧を可視化し、体圧分散・除圧の効果を実感していただきました。また、ランチョンセミナーのメインテーマである、共同研究講座「ウェルビーイング看護学」の活動紹介も行い、在宅療養高齢者の「幸福寿命」の延伸を目指した取り組みも合わせて紹介しました。

(*1) ライフサポート技術開発学(モルテン)寄付講座について

ライフサポート技術開発学(モルテン)寄付講座は東京大学大学院医学系研究科の研究室で、2010 年 10 月に誕生し10年間の活動を行いました。

工学・理学などの自然科学を基盤として、生活に起因する疾患・症候の病態を解明するとともに、看護学的アプローチから広く生活支援を行う方法論までを創り出す、 Life Support Technology を創成することを目的に、モルテンの寄付により設立された寄付講座です。

健康で快適な暮らしをセンサテクノロジーで支援することを目標に、様々な研究や開発が行われました。

(*2) 共同研究講座『ウェルビーイング看護学』について

共同研究講座『ウェルビーイング看護学』は、石川県立看護大学大学院看護学研究科の研究室で、2024年4月に開設されました。

「その人らしい人生・生活」を支えることを目的とし、ケアの視点からウェルビーイングを社会に実装し、「生きることの質」が保たれた寿命=幸福寿命の延伸に貢献することを目指しています。

また、開設年の2024年1月には大学の所在地である石川県にて能登半島地震が、6月には奥能登豪雨が発生し、医療提供体制が逼迫。少子高齢化や人口減少とあわせて、医療・介護ニーズを多く有する状況となっています。

これらの背景も鑑みて、能登に最も近い大学の研究講座として、開設後は石川県能登での社会実装を目指し、研究開発・教育・社会貢献を行っています。

(*3) ロボティックマットレスについて

東京大学との共同研究の成果をもとに2016年に製品化された『レイオス』は、全身の体圧をリアルタイムで可視化し、また体圧に応じてマットレスの内圧を調整する、全自動運転のエアマットレスです。2023年には、『レイオス』の核となる、体圧可視化とエアセル内圧へのフィードバックの機能を持った普及モデルの『スコープ』を開発しました。

(*4) パワークッションについて

車いす用クッション『パワークッション』は、電源を入れるだけで自動で座圧の調整をし、定期的に除圧動作を行う、国内では数少ないダイナミック型クッションです。

生活の中で椅子や車いすに長時間座っている人のために、「体圧分散性」「自動体圧調整」「除圧」の3要素で、おしりの痛みによる姿勢の崩れや「床ずれ」の不安を軽減する車いす用クッションです。

■ モルテン 医療・福祉機器事業について

ブランドステートメントに“From the Inside Out”(フロム・ジ・インサイド・アウト)を掲げ、「内から外へと広がる豊かな人生と、健康で安心して暮らせる社会のために」、医療の最前線で活躍する特殊なマットレス、生活動作を支援する手すり、 段差解消のための昇降リフト、そして、外に向けて動き出すクルマイスなど、医療や福祉の現場で必要とされる製品を開発し供給しています。大学との共同研究や人材交流はもちろん、学術的アプローチによる専門性の高い営業活動により、製品(モノ)だけでなく、それが生み出す様々な価値(コト)を提案し続けています。

モルテン 医療福祉機器事業 公式サイト : https://www.molten.co.jp/health/

■ 株式会社モルテン 会社概要

競技用ボールと自動車部品の製造・販売に始まり、内部の空気圧を調整する「中空体技術」と、ゴム・樹脂などの高分子素材を扱う「高分子化学」の2つのコア技術を活用して事業を拡大してきました。

現在では、競技用ボールをはじめとするスポーツ用品事業や自動車部品事業のほか、医療・福祉機器事業では、製品開発と学術研究の両面から社会貢献を担い、マリン・産業用品事業では、浮桟橋や橋梁用ゴム支承のほか社会基盤を構成する要素を製造・販売するなど、様々な分野で可能性を追究し続けています。

所 在 地:広島県広島市西区観音新町四丁目10-97-21

設 立:1958年11月1日

代 表 者:代表取締役社長 最高経営責任者 民秋清史

資 本 金:3億1,614万円

従 業 員:単体 675人(2024年9月時点)、グループ3,100人

社名由来:moltenとはmeltの過去分詞で、"溶解する、鋳造する"という意味に加えて、"古いもの

から新しいものに脱皮する"という意味を持っています。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像