第34回「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」調査結果

公益財団法人旭硝子財団(理事長:島村琢哉)は、1992年より、毎年、世界の環境有識者を対象に環境アンケート調査を実施しております。今年は日本を含む202カ国に調査票を送付し、121カ国 1,751名から回答を頂きました。調査結果の詳細は「第34回地球環境問題と人類の存続に関するアンケート調査報告書」に発表すると共に、9月10日午前11時より財団ウェブサイトでもご覧頂けます。 また、日本国内の一般人を対象とした「第6回 生活者の環境危機意識調査」の結果は9月17日に発表予定です。

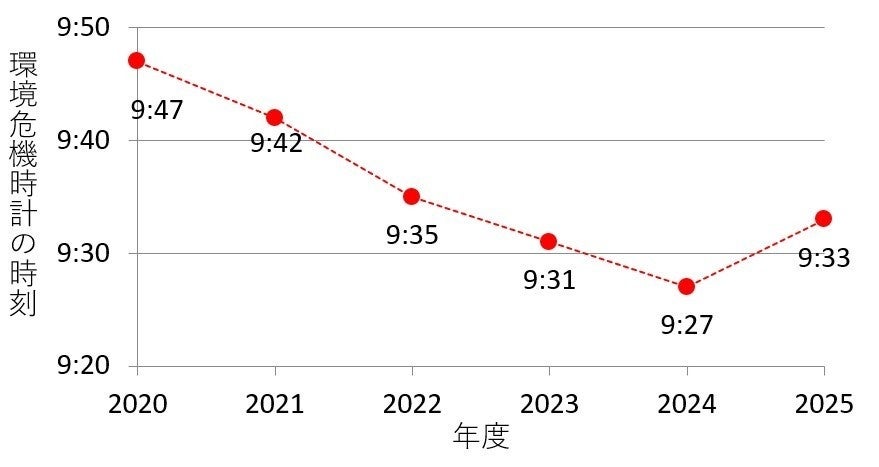

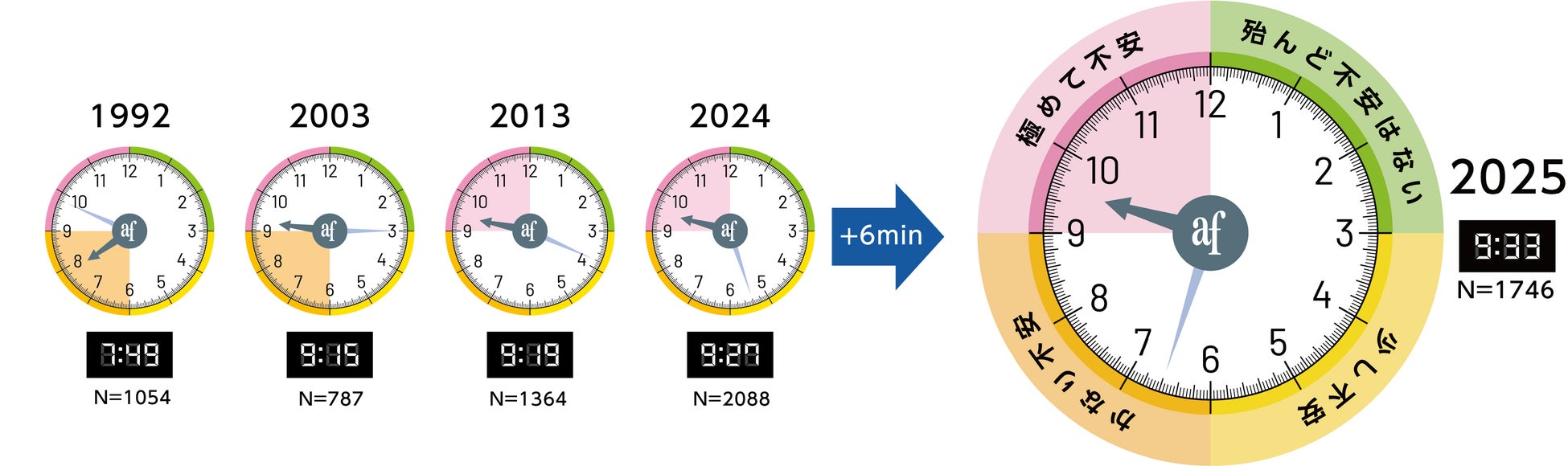

● 2021年から2024年まで4年連続で針が戻っていたが、環境危機時計の時刻は昨年より6分進み、9時33分になった。

● 危機時刻を決める上で念頭に置いた項目は2011年以来一貫して「気候変動」が最多。

● 野生生物の生息地の保全・再生について、進んでいると考える人は少なく、脱炭素社会への転換に比べても遅れていると考えられている。

● 2030年までの目標達成に向けて、全目標達成を100%としたときの2025年時点でのSDGsの感覚的な達成度は33.7%、14.1%が感覚的な達成度0%と回答。

● 環境問題を解決のために、企業関係者の51%が中央政府や地方自治体の行動が最も重要だと回答したが、中央政府の人では、中央政府が重要と回答した人は27%であった。

本調査は回答者から世界各国における環境問題の実情やご意見、改善策を記入して頂く自由記述欄を設けております。今年もアンケート回答とともに有意義なご意見やコメントを多数いただきました。それらの中から抜粋したものを、9月10日午前11時より財団ウェブサイトに掲載致します。環境問題に関する有識者の生の声を是非ご覧ください。

https://www.af-info.or.jp/questionnaire/result.html

※本リリースは環境記者クラブ、環境記者会、重工記者クラブに同時配布しています。

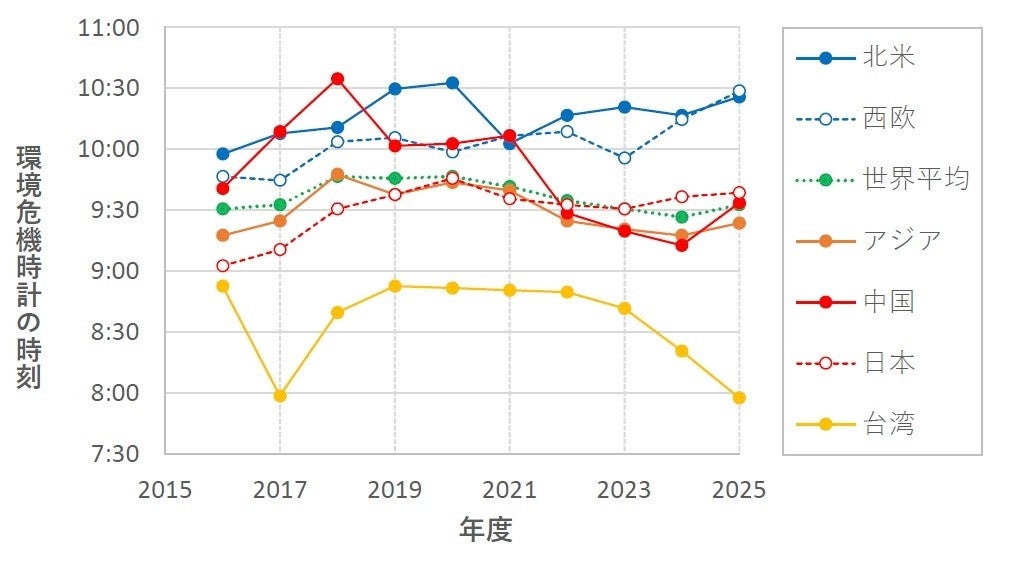

1 環境危機時計~人類存続の危機に対する認識

1.1 環境危機時計の時刻

・環境危機時計の時刻は2024年より6分進み、9時33分になった。2021年から2024年まで4年連続で針が戻っていたが、2分以上針が進んだのは2017年以来8年ぶりである。(図1)

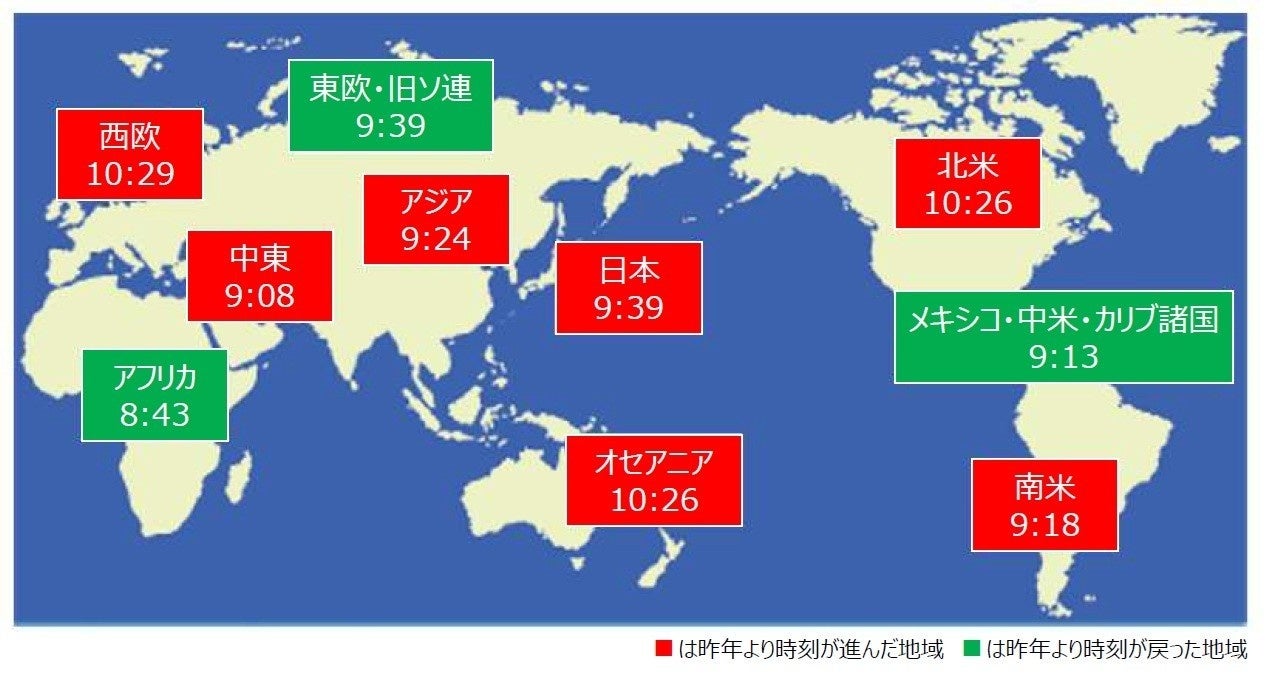

・地域別にみると、アジア、オアニア、北米、南米、西欧、中東と多くの地域で針が進んだ。特に中東では34分、オセアニアでは23分、西欧では14分と大きく針が進んだ。

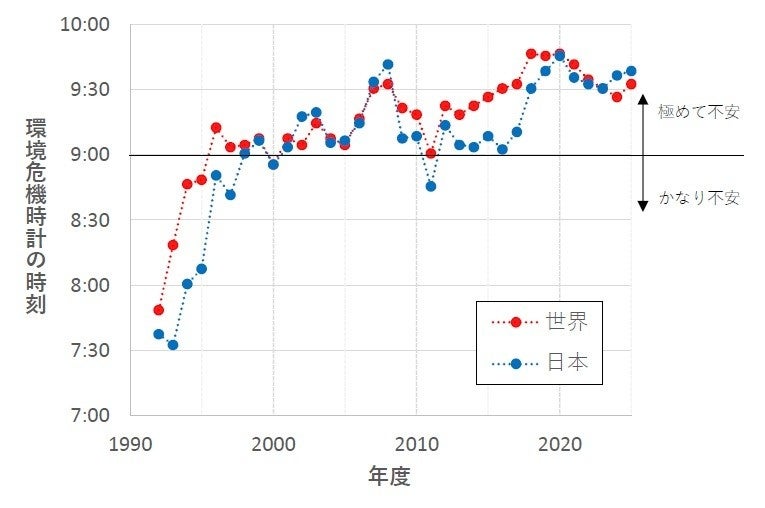

・調査開始以降の世界全体の環境危機時計の時刻の推移では、1996年以降、2000年を除いて、常に9時台の「極めて不安」の領域を示している。(表1・図3)

・日本は昨年から針が2分進んで9時39分となった。(図3)

1.2 回答者の年代層による環境危機時刻の推移 (2016年~2025年)

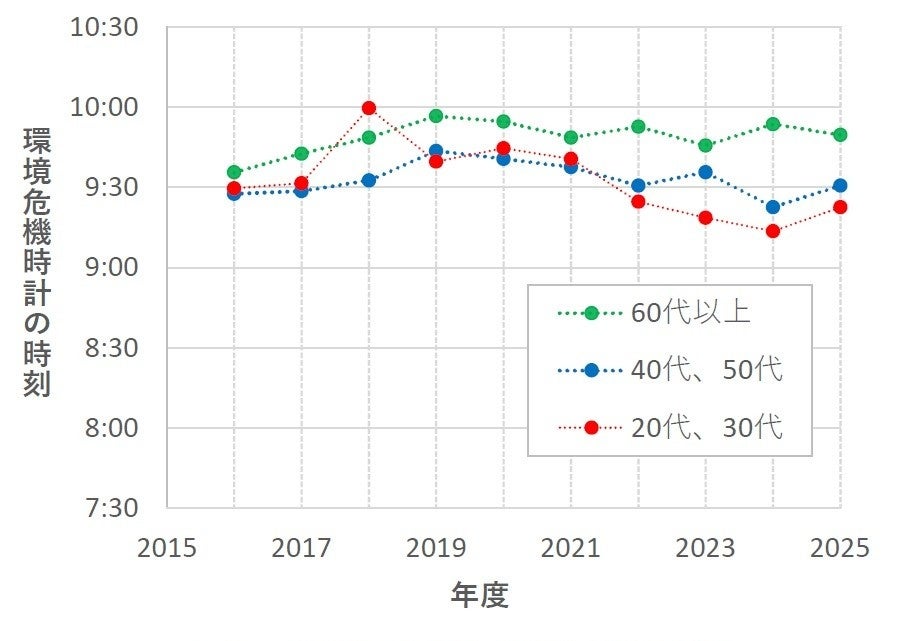

・60代以上の回答者は、他の世代よりも進んだ環境危機時計の時刻を回答する傾向がある。

・今年は20代から50代の示す環境危機時計の時刻は進み、60代以上では時刻が戻った。60代以上とそれ以外とで環境問題の現状の捉え方が異なっている。(図4)

・中国では2021年から時計の針が戻り続けていたが、2025年には20分進んだ。(図5)

・台湾の回答者は、20~40代の人が約8割を占め、例年8時台の危機時刻を回答しており、2021年以降は時計の針が戻り続けている。(図5)

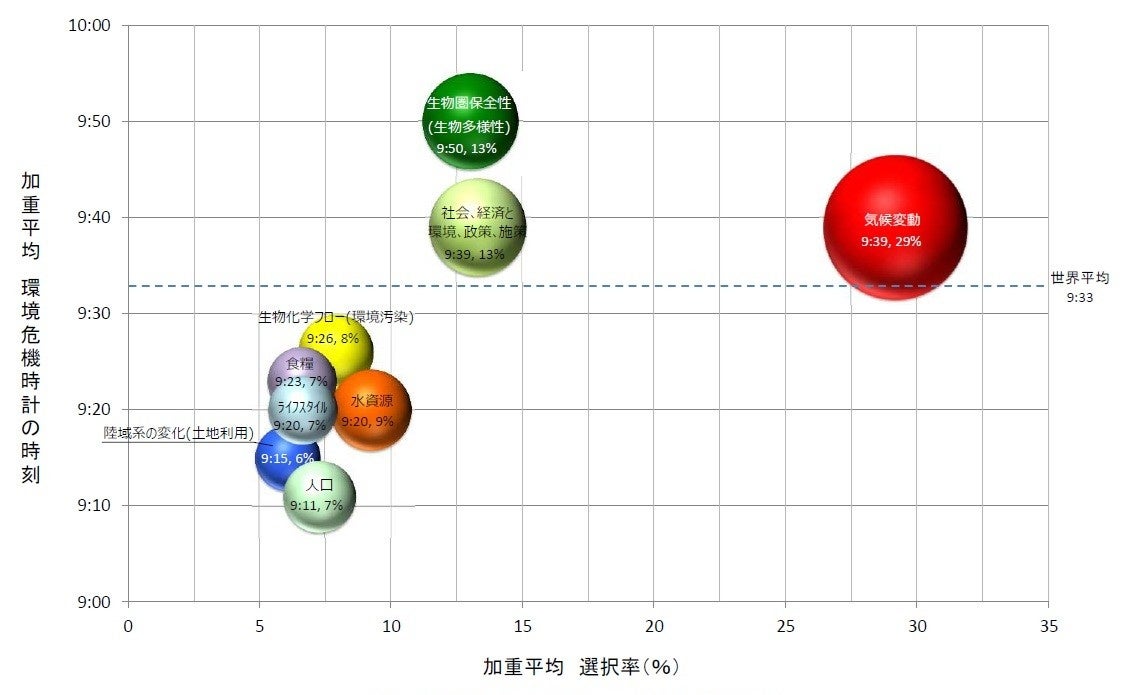

2 環境危機時計の時刻記入にあたって念頭においた「地球環境の変化を示す項目」(世界)

本調査は、時刻を決める上で、次の「地球環境の変化を示す9項目」から、回答者が住む国または地域において最も深刻だと思われる環境問題を1位~3位で選んでいただいた。(調査結果の詳細は調査報告書をご参照ください。)

地球環境の変化を示す9項目:

1. 気候変動、2. 生物圏保全性(生物多様性)、3. 陸域系の変化(土地利用)

4. 生物化学フロー(環境汚染)、5. 水資源、6. 人口、7. 食糧、8. ライフスタイル(消費性向)、

9.社会、経済と環境、政策、施策

2.1 地球環境の変化を示す9項目の加重平均選択率

・環境危機時計の危機時刻の記入にあたり念頭においた項目の選択率について、世界全体では「気候変動」が29%で最多、次いで13%の「生物圏保全性(生物多様性)」が続き、この順は8年連続で同じ。(図6)

2.2 環境危機時計の危機時刻の順位

・世界全体の「地球環境の変化を示す項目」を環境危機時計の時刻順に並べると、「生物圏保全性(生物多様性)」(9時50分)、「気候変動」(9時39分)、「社会、経済と環境、政策、施策」(9時39分)が世界平均(9時33分)よりも進んでいる。(図6)

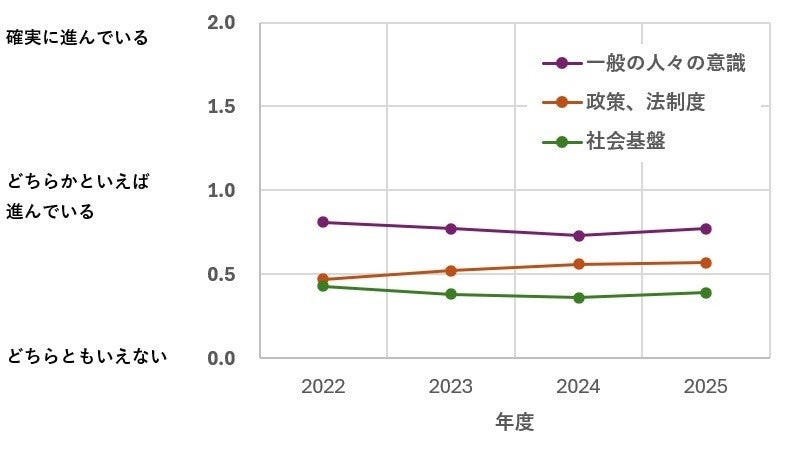

3 「気候変動」と「生物多様性の喪失」の問題に関する認識

「気候変動」と「生物多様性の喪失」の問題に関して、①「一般の人々の意識」、②「政策・法制度」、③「社会基盤(資金・人材・技術・設備)」の3つの観点から、地球温暖化抑制のための「脱炭素社会への転換」と「野生生物の生息地の保全・再生」の自国内での進捗の認識について質問した。

(「全く進んでいない」を「-2」、「どちらかといえば進んでいない」を「-1」、「どちらかといえば進んでいる」を「+1」、「確実に進んでいる」を「+2」として数値化し平均値を出した)。

3.1 脱炭素社会への転換の進み具合に関する認識

・脱炭素社会への転換については、「政策・法制度」や「社会基盤(資金・人材・技術・設備)」の面は、「一般の人々の意識」の面ほど進んでいない。(図7:報告書 表8から作成)

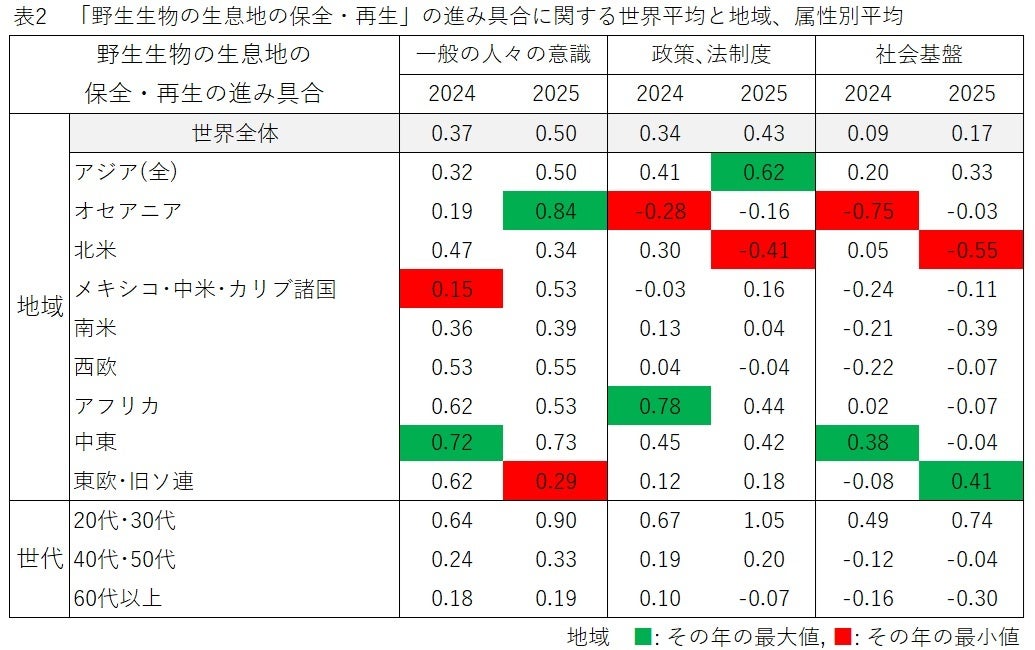

3.2 「野生生物の生息地の保全・再生」の進み具合に関する認識

・野生生物の生息地の保全・再生については、進んでいると考える人は少なく、脱炭素社会への転換に比べても遅れていると考えられている。

・20代、30代の人々は、他の世代よりも野生生物の生息地の保全・再生が進んでいると考えている人が多い。(表2:報告書 表9から作成)

4 持続可能な開発目標 (SDGs)に関する認識

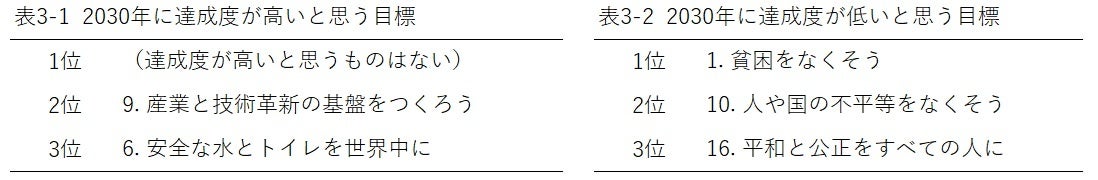

17ある持続可能な開発目標 (SDGs)の中で、2030年に達成度が高い・低いと思う目標をそれぞれ3 つ選んでもらった。上位の回答の3つの目標を表3-1, 3-2に示した。それぞれの地域、国ごとのデータは、「2025年調査報告書」に記載。

・2030年に達成度が高いと思う目標を選ぶ質問に対して、最も多く選ばれたのは、「達成度が高いと思うものはない」(25%)、それに「9.産業と技術革新の基盤をつくろう」(21%)、「6. 安全な水とトイレを世界中に」(19%)、が続いた。

・2030年に達成度が低いと思う目標として、「1.貧困をなくそう」(33%)、「10.人や国の不平等をなくそう」(26%)、「16.平和と公正をすべての人に」(25%)の三つを選んだ回答者が多かった。

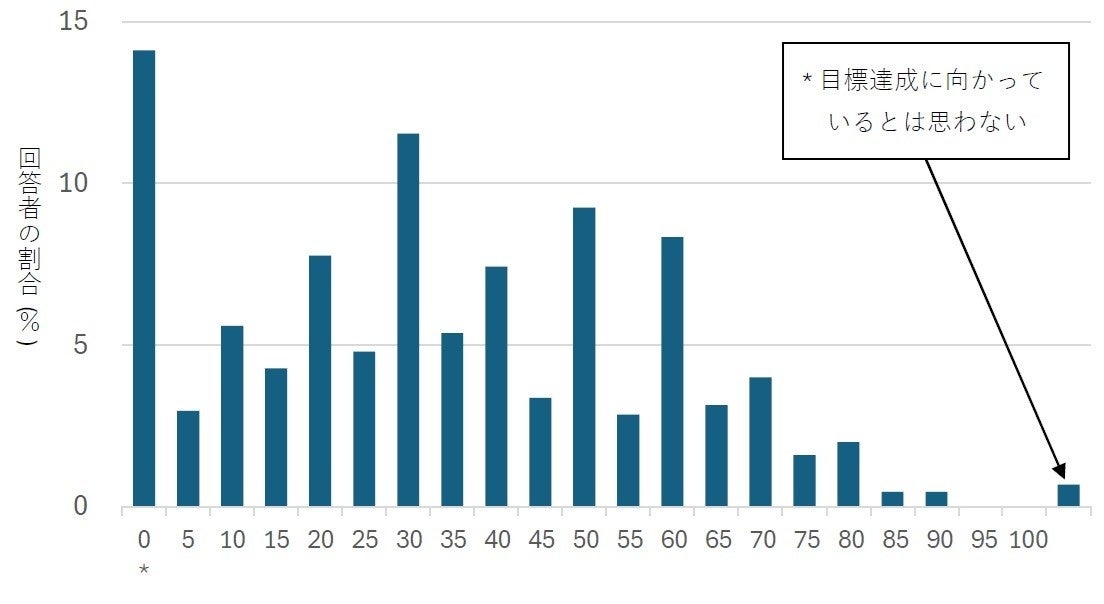

2030 年までの目標達成に向けて、17 あるSDGs が、全体として2024 年時点でどの程度達成できていると思うか、全目標達成を100% として、1~ 100 の5%刻みの数値で回答してもらった。

・回答者の14.1%が感覚的な達成度0%と回答し、感覚的達成度の平均は33.7%であった。(図8)

・SDGsの達成度については人によって感じ方の違いが大きい。2025年報告書の図8に示すように20代、30代の回答者は2025年時点でのSDGsの達成度が40%以上であると感じているのに対し、50代以上の回答者は30%も達成していないと感じており、年代による達成度の感じ方に大きな違いがあった。

5. 環境問題を解決するための行動についての認識

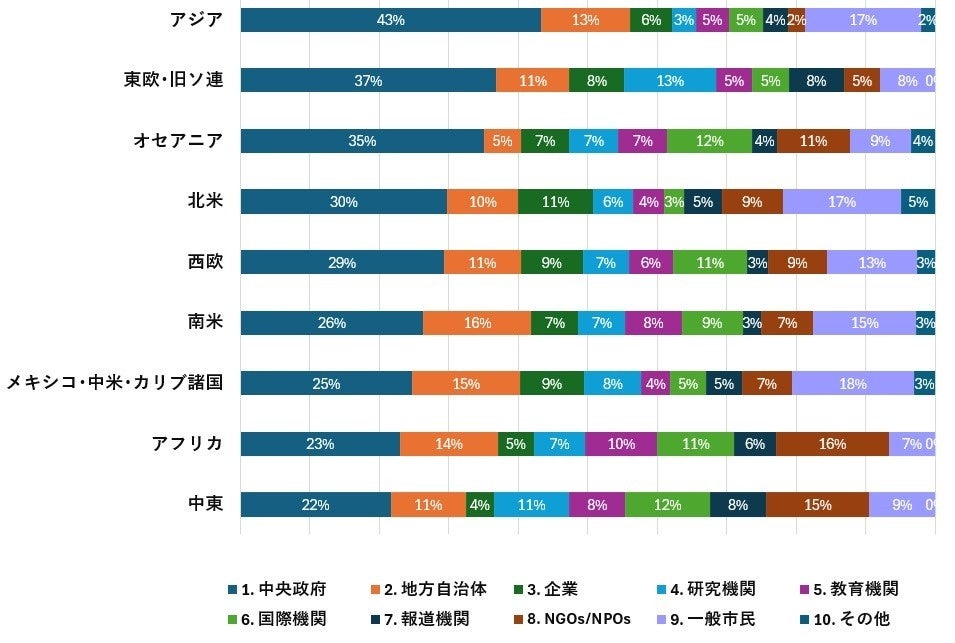

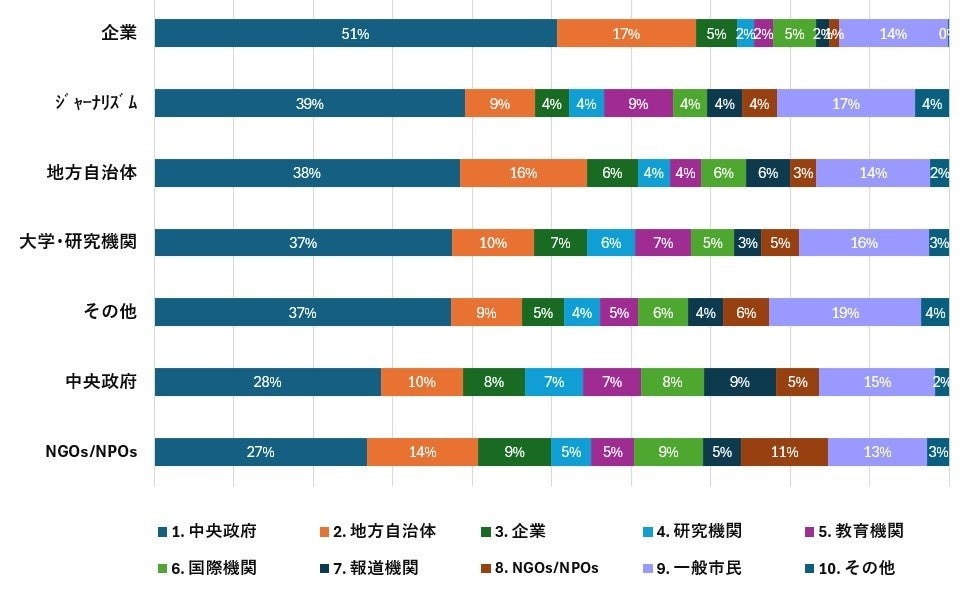

環境問題を解決するために、最も重要なのは誰の行動かという質問の回答として選んだ項目の割合を地域別、勤務先別にまとめた結果を図9, 10に示す。

・どの地域でも、中央政府と回答した人の割合が最も多い。

・中央政府や地方自治体と回答した人の割合は、アジア、東欧・旧ソ連で高く、中東やアフリカでは小さい。

・中央政府やNGOs/NPOsの回答者には、中央政府と回答した人の割合は30%未満と小さい。

・企業の回答者には、中央政府や地方自治体の行動が最も重要だと考える人の割合が68%と高い。

●本年度の調査概要

調査時期:2025年4月から6月

調査対象:世界各国の政府・自治体、非政府組織(NGO/NPO)、大学・研究機関、企業、マス・メディア等で環境問題に携わる有識者(旭硝子財団保有データベースに基づく)

送付数:約42,000 (海外約39,000、国内約3,000)

回収数: 1,751

回収率: 約4.1%

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- 環境・エコ・リサイクル自然・天気

- ダウンロード