【イラスト学習の壁!難しいと感じるポイントランキング】182人アンケート調査

イラスト学習の壁に関する意識調査

オンラインイラスト教室を運営する株式会社アタム(本社:東京都港区、代表取締役:宮澤惇、以下 アタムアカデミー)は、趣味や仕事でイラストを描いている182人を対象に「イラスト学習の壁に関する意識調査」を実施し、そのデータをランキング化しました。

イラストを学ぶうえで、「うまく描けない」という壁にぶつかってしまう人も少なくありません。イラストを描いている人たちは、どのような点に悩み、どのようなサポートを必要としているのでしょうか。

今回、オンラインイラスト教室を運営するアタムアカデミー( https://atam-academy.com/ )は、趣味や仕事でイラストを描いている182人にアンケート調査を実施。その結果をランキング形式でまとめました。

調査結果に対して、イラストレーターで漫画家の白ふくろう舎(しろふくろうしゃ)氏からご考察いただいております。

【データの引用・転載についてお願い】

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、必ず「アタムアカデミー」のURL( https://atam-academy.com/ )へのリンク設置をお願い致します。

【調査概要】

・調査対象:趣味や仕事でイラストを描いている人

・調査期間:2025年3月19日~4月2日

・調査機関:自社調査

・調査方法:インターネットによる任意回答

・有効回答数:182人(女性124人/男性58人)

・回答者の年代:10代 1.1%/20代 30.2%/30代 42.4%/40代 15.9%/50代以上 10.4%

【調査結果サマリー】

・イラストを描き始めて最初に難しいと感じたポイントは「バランスが悪くなる」

・現在もっとも難しいと感じるイラストの課題は「オリジナルが描けない」

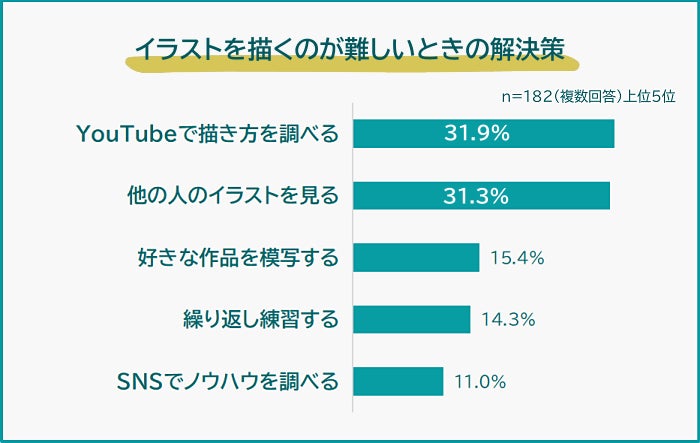

・イラストを描くのが難しいときの解決策は「YouTubeで描き方を調べる」

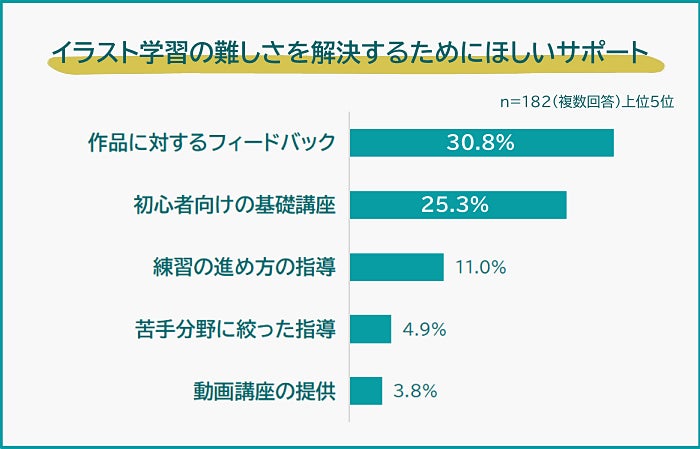

・イラスト学習の難しさを解決するためにほしいサポートは「作品に対するフィードバック」

イラストを描き始めて最初に難しいと感じたポイントは「バランスが悪くなる」

趣味や仕事でイラストを描いている182人に「イラストを描き始めて最初に難しいと感じたポイント」を聞いたところ、1位は「バランスが悪くなる(46.7%)」でした。2位「思った通りに線が引けない(18.1%)」、3位「デジタルツールの操作(11.5%)」が続きます。

バランスの取り方など、技術面の問題が多く挙げられました。

またデジタルで絵を描く人も増えていることから、デジタルツールのスキルについても困難を抱える人がいるとわかります。

<1位 バランスが悪くなる>

・イラストを描き始めた最初のころ、形を正確に描くことが難しいと感じました。とくに比例やバランスを取るのが思った以上に難しく、手や顔のパーツを描く際にどうしても不自然になってしまいました(20代 女性)

・髪の毛までを含めた顔の大きさと、身体のバランス(40代 男性)

イラスト初心者が最初に直面しやすい壁は「人体のバランスの難しさ」だとわかりました。プロポーション、顔のパーツ、手の描写などがとくに難しいという声が多くなっています。

例えば一部分だけを見て描いていると、全体のバランスがおかしくなってしまうことも。正確に描くためには、「反復練習」「人体についての基礎的な知識」などが不可欠です。

<2位 思った通りに線が引けない>

・デジタルで書き始めたのは大人になってからで、アナログのような感覚で描けず、線を真っすぐ引くのが難しく感じました(30代 男性)

・意外と思った通りに線が描けないこと。丸などの基本的な形も、なかなか綺麗に描けないことです(40代 男性)

とくにデジタルツールを使う場合には、アナログと感覚が異なります。そのためアナログからデジタルに移行する際に、思った通りの線を描くのが難しく感じる人も多くなりました。

ただアナログでも「線を引くのが難しくて、何度も書き直したり、複数の線でごまかしたりしてしまう」という声も。単純な構成要素である「線」ですが、意外に奥深いことがわかりました。

<3位 デジタルツールの操作>

・デジタルツールを使いこなすために読む資料が膨大で、自分が求めている作業までの道のりが遠い(40代 女性)

・アナログとデジタルの感覚の違い。レイヤーを重ねてイラストが完成するなど(50代以上 女性)

デジタルツールに関する難しさは、「アナログからデジタルへ移行した場合」「使用ソフトを変えた場合」に顕著に見られます。ツールの使い方や画面に慣れていないうちは、「レイヤー操作」「ブラシの設定」などを覚えるのに苦労するからです。

またソフトの操作を習得するのに時間がかかり、ストレスを感じる人もいました。

<4位 イメージを表現できない>

・頭の中のイメージと実際に描いたものに差がある。差の理由がわからず修正できない(20代 女性)

・全体のイメージが頭の中にあっても、紙に描き出せない(30代 男性)

つまり「頭の中には描きたい絵があるものの、うまく具現化する技術がない」という状態ですね。「描きたいものがあるのに描けない」「描いてみたら、何かが違う」という苦しみです。何かが違うのに原因がわからずに、壁を感じた例もありました。

アイデアを視覚化・具現化する能力を高めるための練習が必要となります。

<5位 構図を決められない>

・人物配置が難しかった(30代 女性)

・テーマにあった構図を考えることです(50代以上 女性)

「画面内で人物や物をどのように配置するか」に難しさを感じる人も多いとわかりました。構図は奥行き感など、視覚的なバランスに影響します。

ストーリー性を持たせるためにも、画面に合う構図が必要となるため、難しい作業となります。センスも経験も必要とされるため、壁を感じる人が多いのも納得できるポイントです。

現在もっとも難しいと感じるイラストの課題は「オリジナルが描けない」

イラストを描くことに慣れてスキルが向上してくると、初心者の頃とは違う新たな壁にぶつかります。

「現在もっとも難しいと感じるイラストの課題」として最も多かった回答は「オリジナルが描けない(18.1%)」でした。僅差の2位は「構図を再現できない(14.3%)」となっています。

「バランスの取り方」など一部「最初にぶつかった壁」と共通する項目もありますが、全体的には悩みの技術的レベルが上がっていることがわかります。

「模写ではなくオリジナルを描きたい」「立体感を塗りで表現したい」「まとまりのいい配色や、インパクトを与える配色にしたい」などです。

<1位 オリジナルが描けない>

・模写はできるのですが、オリジナルが描けません。「構図は○○を参考にして、絵柄は○○を参考にして」といった感じで描いています(20代 女性)

・イラストレーター講座で学んでいるため講座で教わった方法であれば制作できるが、オリジナル作品では制作できない(40代 女性)

イラストの技術が向上して模写は満足いくレベルになってくると、次は「オリジナル作品が描けない」という悩みが出てくることがわかります。「習った技術をオリジナル作品に反映できない」などですね。

創作活動を行ううえでオリジナリティは大きな武器です。同時にクリエイターにとっては、大きな壁にもなることがわかりました。

<2位 構図を再現できない>

・魅力的な構図を描くことが難しいです。頭の中で構図を思いついても、頭の中にある構図を描き出し、形にすることが難しいです(20代 女性)

・現在、一番難しいのは、構図をうまく作ること。アイデアが浮かんでも、それを画面にバランスよく配置するのが難しい(30代 女性)

「構図のアイデアはあるのに、画面にうまく配置できない」という難しさを抱えている人が多いとわかります。頭の中ではかっこいい構図になっているのに、実際に書いてみるとバランスが悪いことも考えられます。

バランスよく配置するためには、「フォーカルポイント」「対称構図と非対称構図」などの基礎知識が必要です。

<3位 バランスが悪くなる>

・自身の利き手に近い部分で描いた箇所(顔・身体)が、どこかアンバランスで不自然になってしまう(30代 男性)

・裏返して透かしてみると、全体的に絵がかなり歪んでいて、直すのが難しい(40代 女性)

イラストを描く経験が増えてきても、依然としてバランスよく描く難しさを感じている人は多くいます。特定の範囲や手など、苦手な部分がはっきりしている人もいました。

デジタルの場合は「モニターとペンタブのサイズが合っていない」など、使っているツールによってバランスが崩れやすくなっている可能性もあります。自分の場合、どんな環境でバランスが崩れやすいのかを分析することも大切です。

<4位 色塗りが上手にできない>

・憧れの絵師さんたちに比べて、色の塗り方に立体感がないと感じるところ(20代 女性)

・上手く描けても、色を付けるとおかしくなる(40代 女性)

色の塗り方によっては「立体感が出ず、ペタッとした平面的な印象になる」「画面全体の調和が崩れる」といったことが起こります。

色をうまく塗るためには、「光と影の使い方」「光沢の表現方法」などを学ぶ必要があります。もちろん、頭で理解するだけではなくて、練習と経験も求められるでしょう。

<5位 配色が上手にできない>

・色彩が難しい(20代 男性)

・配色が難しいです。いいなと思っても、遠目で見ると「印象が違うな」と感じたりします(30代 女性)

色の組み合わせは難しく、「まとまった印象」「自分が与えたい印象」につながらないことも少なくありません。原因としては「色彩の知識が足りない」「直感で、あるいはなんとなく配色を行ってしまう」などが考えられます。

色がもつ印象や配色パターンを学び、実際にさまざまな配色を試して練習するのがおすすめです。

イラストを描くのが難しいときの解決策は「YouTubeで描き方を調べる」

「イラストを描くのが難しいときの解決策」を聞いたところ、1位は「YouTubeで描き方を調べる(31.9%)」、2位「他の人のイラストを見る(31.3%)」がどちらも3割を超えました。テクニックやノウハウなどの情報を積極的に調べたり、他者の作品を参考にしたりする人が多くなっています。

最近はYouTubeでイラストについての情報提供をしている人も多いので、無料でイラスト講座を受けている気分になれます。またSNSで自作イラストを発表している人も多く、参考とするイラストも豊富に見つかります。

YouTubeやSNSで見た他の作品をもとに、繰り返し苦手な分野を練習してスキルを磨いている人もいました。

イラスト学習の難しさを解決するためにほしいサポートは「作品に対するフィードバック」

「イラスト学習の難しさを解決するためにほしいサポート」の1位は「作品に対するフィードバック(30.8%)」、2位は「初心者向けの基礎講座(25.3%)」でした。

「自分の作品に対するフィードバック」「マンツーマンでの初心者指導」など、個別に見てほしいという要望が多くなっています。さらに学習が進んでいくなかで「苦手分野に特化した指導をしてほしい」「今必要な練習を教えて欲しい」など、パーソナライズされた実践的な指導も求められていることがわかりました。

イラストは個性を表現するもので、画風や題材も人それぞれ。そのため、ひとくくりに指導される方法では物足りなさを感じる人も多いのかもしれません。

<1位 作品に対するフィードバック>

・個別にフィードバックをもらえるサポートがあったら良いと思います。例えば、自分の描いたイラストに対して、専門的なアドバイスや改善点を具体的に指摘してもらえるようなサービスがあれば、効率的に学べると感じま(20代 女性)

・フィードバックをもらえると嬉しくて、次への意欲が湧く(30代 男性)

・批判ではない、よりよくするためのフィードバック(40代 女性)

自分のイラストをもとに、イラストのプロから具体的なアドバイスや改善点を教えてもらうことで、効率よく学べるようになります。自己流で学んでいると、「成長」や「客観性」に限界を感じることが多いからだと推測されます。

また「批判ではなく、成長を促す前向きなフィードバックが欲しい」という声も多く、モチベーションを維持する意味でフィードバックや添削に期待している人もいました。

実際の作品をもとにした指導ですから、実践的な指導であるとも言えます。

<2位 初心者向けの基礎講座>

・初心者向けの基礎講座。「色彩」「構図」「表情」というようにジャンル別で探しやすい・受講しやすいものがあったらいいと思う(20代 女性)

・上手に描く描き方というより、まずイラストを描く人が意識する部分を中心に、超初心者向けの基本的なものがあると良いなと思います。たまに本屋さんで見つけますが、自分が描きたいイラストの系統とは違ったりするので、本やサイトがもっと増えたらなと期待しています(40代 女性)

イラストを始めたばかりだと、基本的なスキルや知識が不足していると感じることも多いため、初心者向けの講座を求める声が多いのも納得です。「基礎をしっかりと固めることが、上達への第一歩」と認識している人が多いこともわかります。

また、ジャンル別やステップ別など細分化されていると受けやすいという声もありました。

初心者向けといってもひとまとめではなく、「初心者向けの中でも自分に合った講座」を求める意識の表れだとも考えられます。

<3位 練習の進め方の指導>

・何から始めればいいのかわからないので、学習する過程の指導(10代 男性)

・自分に合った練習方法を提案してくれると嬉しいです(50代以上 女性)

「初心者」「模写からオリジナル作品制作にステップアップする段階」などは、課題ややりたいことに対してどこから手をつければいいかわからないことも。そのため、効率よくスキルを向上させるための方法を教えてほしいという人が多くいました。

「自己流で描いて添削」だけではなくて、学習の進め方を適切に指導してもらえることも求められているとわかりました。

<4位 苦手分野に絞った指導>

・オンラインで、自分の苦手な部分だけをピックアップしてアドバイスをしてくれるようなサービスがあれば良いと思います(30代 女性)

・苦手な描写に関しての細かいサポートや練習用課題(50代以上 女性)

全体的な指導ではなく、自分の苦手分野に焦点を当てた指導を求めている人も。

すでに苦手なポイントを自分で把握できている場合、苦手分野の練習に特化することにより、効率的に成長できる可能性があります。

<5位 動画講座の提供>

・丁寧に描き方を伝える動画があればいいなと思う(30代 女性)

・動画でゼロから完成まで細かくレクチャーしてくれるようなものがあると、すごく助かる(40代 男性)

動画講座であれば、講座が終わった後も見返して復習できます。

とくに「丁寧な解説」「最初から完成までの過程を細かく解説」など、丁寧さや細かさを求める人が多くなりました。

まとめ

イラスト初心者は人体のバランスに悩みやすく、スキルが向上するにつれて「オリジナル作品をどう創作すればいいのか」といった悩みに移行していきます。

悩んだときにはYouTubeを見たり、SNSなどで他の人の作品を見て勉強している人が多くなりました。

アタムアカデミーでも初心者向けイラストの描き方を公開しており、アクセスが多いコンテンツとなります。

https://atam-academy.com/blog/howto/

また、フィードバックを求める人も多くなっています。「個別のアドバイス」や「具体的な改善点や勉強方法の指導」を受けることで、効率良くイラスト技術を向上させ、モチベーションも維持できるからです。

サポートにおいては、マンツーマン指導や苦手分野に特化した指導など、パーソナライズされた内容を求める人も多くなりました。

▽白ふくろう舎(しろふくろうしゃ)氏の考察

「難しいと感じるポイント」は、絵を学ぶ過程で誰もが直面する悩みだと思います。思い通りの線を引く練習や構図のインプットなど、一人で工夫できる部分は多いものの、描き手自身が気づきにくい「バランスの悪さ」などは、客観的な視点を持つ他者のアドバイスが上達の助けになるかもしれません。

しかし、時間をかけた作品の修正には心理的な抵抗があるのも自然なことです。アンケート結果には、「フィードバックが欲しい」「マンツーマンで指導を受けたい」と希望する一方で、「モチベーションは下げたくない」という葛藤も見受けられます。

悩みの解決策としてトップにあがったYouTube動画は、イラスト学習においてとても有用な手段です。実際の動きを映像で確認することは技術習得の大きな助けになります。一方で、膨大な情報の中から自分向きのものを探すのが難しく、テクニックだけでなく「自分に合った学び方」を指導してほしいというニーズも高まっているのでしょう。

独学の環境が充実した今でも、直接指導で悩みや進捗に応じた学びを得たり、同じ目的を持つ仲間と励まし合ったりすることは、イラスト上達においても、自分ならではの感性を育てるためにも大きな力となるでしょう。

■監修者紹介

白ふくろう舎(しろふくろうしゃ)

イラストレーター・漫画家

菓子メーカー企画部、ゲーム会社契約社員を経て、2000年よりフリーランスのイラストレーターとして活動。レトロな少女漫画風の絵柄を軸に、120誌以上にイラスト・漫画を掲載、30本以上の連載を手掛ける。著書に『仮面の本』『ぬり絵で楽しむフィギュアスケートの世界』(マガジンランド)『らくレシピ』(イースト・プレス)、コミカライズに『叶姉妹のファビュラス・ワールドMAX』(KADOKAWA)など。

広告・出版・映像・ウェブと多岐にわたるジャンルで活動し、資生堂・花王・カゴメなど50社以上の広告イラストを制作。ベビー用品や菓子の商品パッケージ、ルミネ立川店など商業施設のキャンペーンビジュアル、劇団新感線の舞台用映像・公演パンフレットなども手掛ける。

近年はストーリー漫画の配信や実用エッセイの連載を開始し、2025年には自身の経験をもとにした『絵で食べていきたい!』(弘文堂)を出版。業界の変化に対応しながら、イラストの可能性を追求し続けている。

公式サイト:https://46296.com/

【データの引用・転載についてお願い】

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、必ず「アタムアカデミー」のURL( https://atam-academy.com/ )へのリンク設置をお願い致します。

■アタムアカデミーについて

アタムアカデミーは、子供の創造性を育てるオンラインイラスト教室です。2020年5月よりオンラインのイラスト教室としてサービス提供開始し、2023年7月現在、小中学生を中心に日本全国から生徒が通う日本最大級のイラスト教室にまで成長しています。

サービスサイト:https://atam-academy.com/online/

■株式会社アタムについて

株式会社アタムは、「イラスト教育により子供の可能性を最大化する」をビジョンにオンラインイラスト教室を運営するスタートアップです。

所在地:東京都港区

代表者:代表取締役 宮澤惇

コーポレートサイト:https://atam-academy.com/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像