【産総研グループ】CO2分離素材の評価サービスを提供開始

CO2分離回収技術の実用化を加速し、カーボンニュートラル実現へ貢献

ポイント

● 客観的で信頼性の高い、CO2分離素材(吸収液・吸着剤・分離膜)の評価サービスを提供

● 「素材特性」「分離性能」「耐久性」「エネルギー消費量」「コスト」を評価

● 開発費用の低減・開発期間の短縮により、CO2分離回収技術の実用化を加速

※本プレスリリースでは、化学式や単位記号の上付き・下付き文字を、通常の文字と同じ大きさで表記。

概要

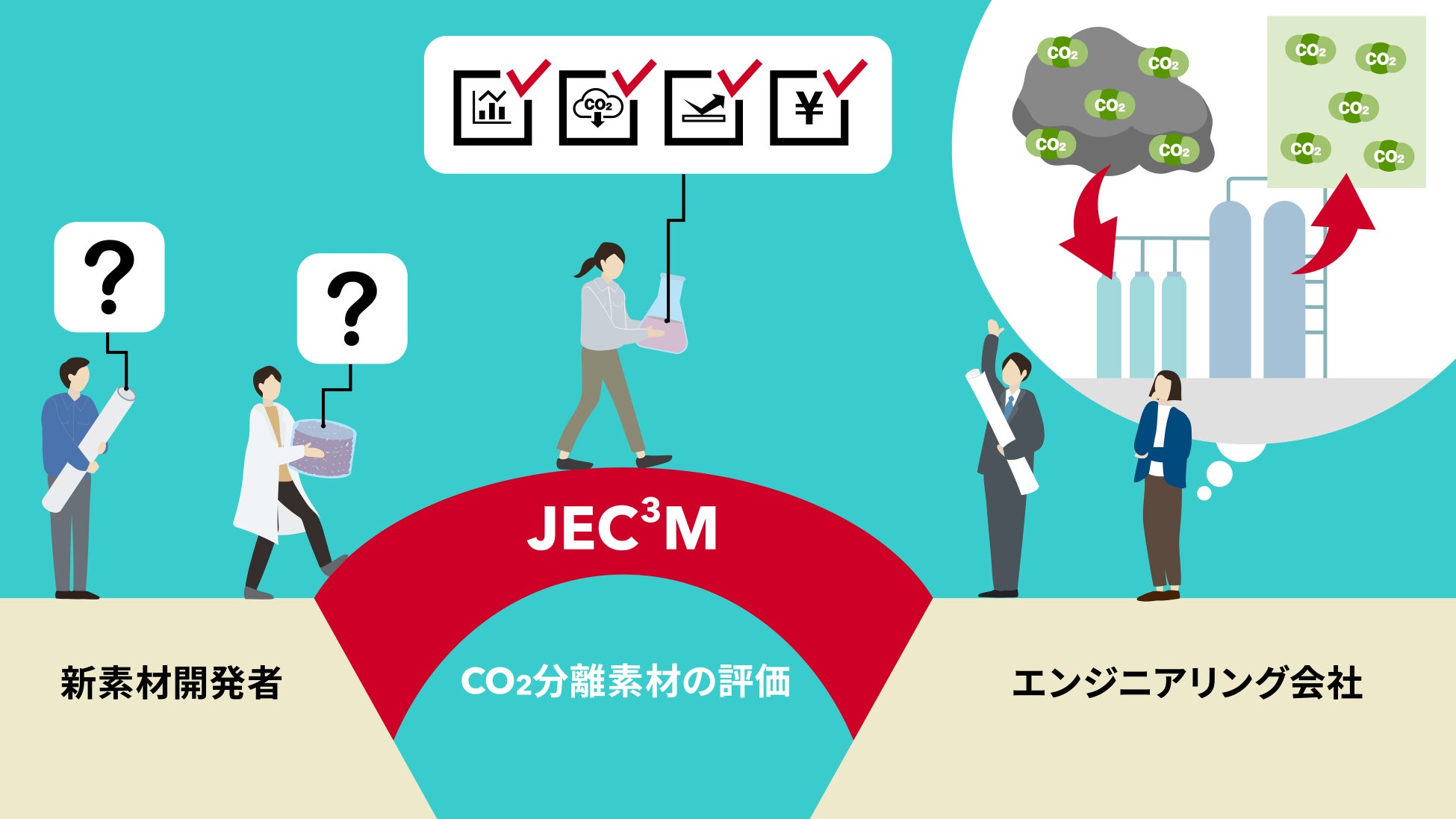

産総研グループ(国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」)および株式会社AIST Solutions(以下「AISol」)の総称)では、二酸化炭素(CO2)分離素材を評価するサービスを開始します。この評価は、産総研東北センターおよび早稲田大学に整備されたCO2分離素材評価センター(Japan Evaluation Center for CO2 Capture Materials, JEC3M)の評価装置群を用いて実施します。本サービスは、評価を希望する企業などから受け入れたCO2分離素材(吸収液・吸着剤・分離膜)に対し、実用化に向けて重要となる素材特性・分離性能・耐久性について信頼性の高い評価を提供します。また、独自に開発した簡易評価ツールを用いて、分離素材ごとのエネルギー消費量とコストの評価を行うことが可能です。本サービスを利用することにより事業化を検討するための基礎データを揃えることができます。個社では困難な客観的な評価は、素材メーカーなどのCO2分離素材を開発する側とエンジニアリング会社などの利用する側の双方にメリットがあり、CO2分離回収技術の実用化を加速させます。

本サービスの評価技術は産総研、早稲田大学、京都大学、広島大学において開発されました。本サービスの申し込み受付や問い合わせの窓口はAISolが担います。

産総研での研究開発の経緯

2050年カーボンニュートラル実現に向けて、二酸化炭素(CO2)の分離回収技術の社会実装が不可欠です。2050年時点では、多様なCO2排出源や大気から、合計76億トンものCO2が回収されると予想されています[1]。それに伴い、CO2分離回収設備の市場も2050年には45兆円規模に成長すると予測されています[2]。CO2を含有したガスの圧力やCO2濃度によって最適な技術は異なるため、国内外問わず、多岐にわたるCO2分離素材およびCO2分離回収技術の研究が行われています。

代表的なCO2分離回収技術としては、吸収法・吸着法・膜分離法があります。吸収法では液体(吸収液)に吸収、吸着法では固体(吸着剤)に吸着させることでCO2を分離します。また、膜分離法ではCO2を選択的に透過する高分子や無機酸化物などの膜(分離膜)を用いることで分離します。吸収液、吸着剤、分離膜などの分離素材ごとに評価手法が異なるため、その優劣を横断的に比較することは容易ではありません。また、同じ手法に分類されるものであっても、統一された評価手法がなく、さまざまな企業が開発した素材を客観的に評価できないことが、CO2分離回収技術を実用化する際の課題となっていました。

世界に目を向けると、アメリカ、カナダ、ノルウェー、イギリス、オーストラリア、中国が石炭燃焼排ガスを利用したトン/日クラスの評価設備を保有していますが、日本国内にはそのような評価設備は存在せず、国内企業は海外の評価センターを利用する必要がありました。しかし、これらの評価センターでは実機レベルの技術であることが求められ、開発段階の分離素材の評価が難しいこと、現地法規に沿った試験を行うために膨大な準備時間が必要であることに加えて、知的財産保護や経済安全保障の懸念もありました。日本のCO2分離素材や分離回収技術は海外技術に対して優位性を持ち[3]、今後もその優位性を保つために、日本国内で試験可能な評価基盤の構築が強く望まれていました。

産総研、早稲田大学、京都大学、広島大学では、吸収液、吸着剤、分離膜、およびこれらを用いたCO2分離回収技術の開発、プロセスシミュレーションによるエネルギー消費量やコストの評価技術の開発に取り組んできました。一連の研究開発で構築した計測技術や評価技術を基盤として、多様なCO2分離素材に対する、信頼性の高い客観的評価方法を確立し、CO2分離素材評価センターを開設しました。海外の評価センターでは実施困難な、幅広い開発段階にある素材に対応できる評価サービスを提供します。CO2分離素材の横断的評価を通じて、国内企業の産業競争力保持とCO2分離回収技術の実用化を後押しします。

本サービスは、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の委託業務(JPNP21024「CO2分離素材の標準評価共通基盤の確立」)において得られた成果を活用しています。

[1] International Energy Agency, Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector (2021)

[2] 経済産業省(産業技術環境局、資源エネルギー庁)、第8回産業構造審議会 グリーンイノベーションプロジェクト部会 エネルギー構造転換分野ワーキンググループ (2021)

[3] 経済産業省(GXグループ、資源エネルギー庁)、グリーンイノベーション基金事業 「CO2の分離回収等技術開発」プロジェクトに関する研究開発・社会実装計画(2025)

提供される評価サービスの内容

吸収法、吸着法、膜分離法の全ての方式に対して、CO2、窒素、酸素、さまざまな成分を混合して任意の組成に調製した混合ガス(標準ガス)を用いて、以下の1〜4の評価サービスを提供可能です。

(1)素材特性評価

(2)分離性能評価

(3)耐久性評価

(4)エネルギー消費量・コスト評価

(1)素材特性評価

CO2分離素材の基礎的な特性を客観的に評価することにより、新規素材の他のCO2分離素材に対する優位性や技術課題を明確化できます。以下の通り、CO2分離技術に応じて必要な物性の計測や分析を行います。

1. 吸収法:気液平衡特性、密度、比熱、反応熱

2. 吸着法:吸着等温線、吸着熱、比熱、熱伝導率、密度、吸着速度

3. 膜分離法:基礎特性、表面性状の観察、組成分析、化学結合の分光分析、結晶構造解析、耐熱性・分解挙動

なお、全ての素材特性を評価することはもちろん、特定の特性のみを評価することも可能です。

(2)分離性能評価

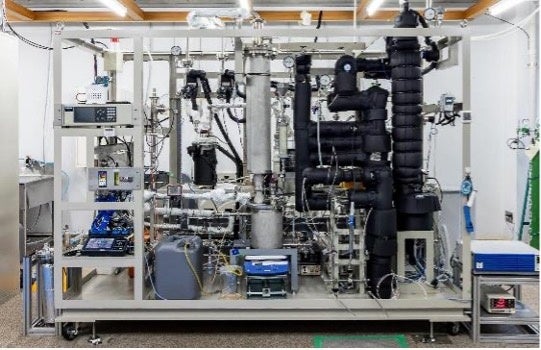

分離素材に応じた以下の3種類の装置(図1~3)を使用して、CO2処理量が10 kg/日以下のスケールでCO2の連続分離回収試験を行い、素材の分離性能を評価できます。標準ガスの組成を調整することで、多様な燃焼排ガスや産業排ガス、大気を想定した分離回収試験が実施可能です。

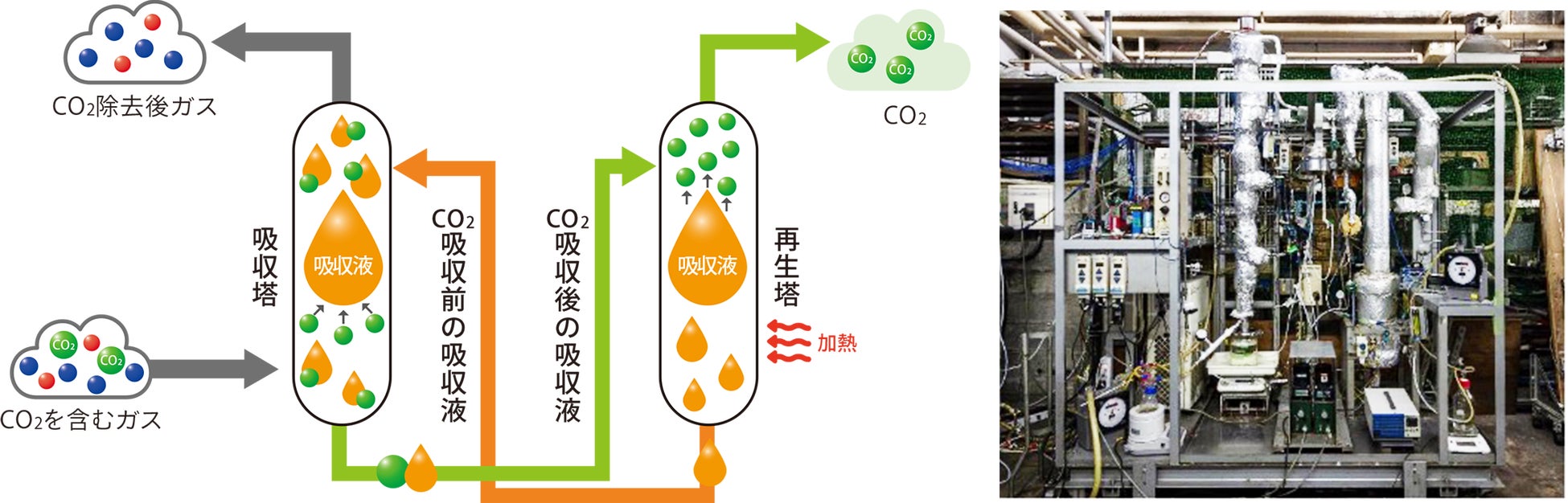

1. 吸収法(図1)

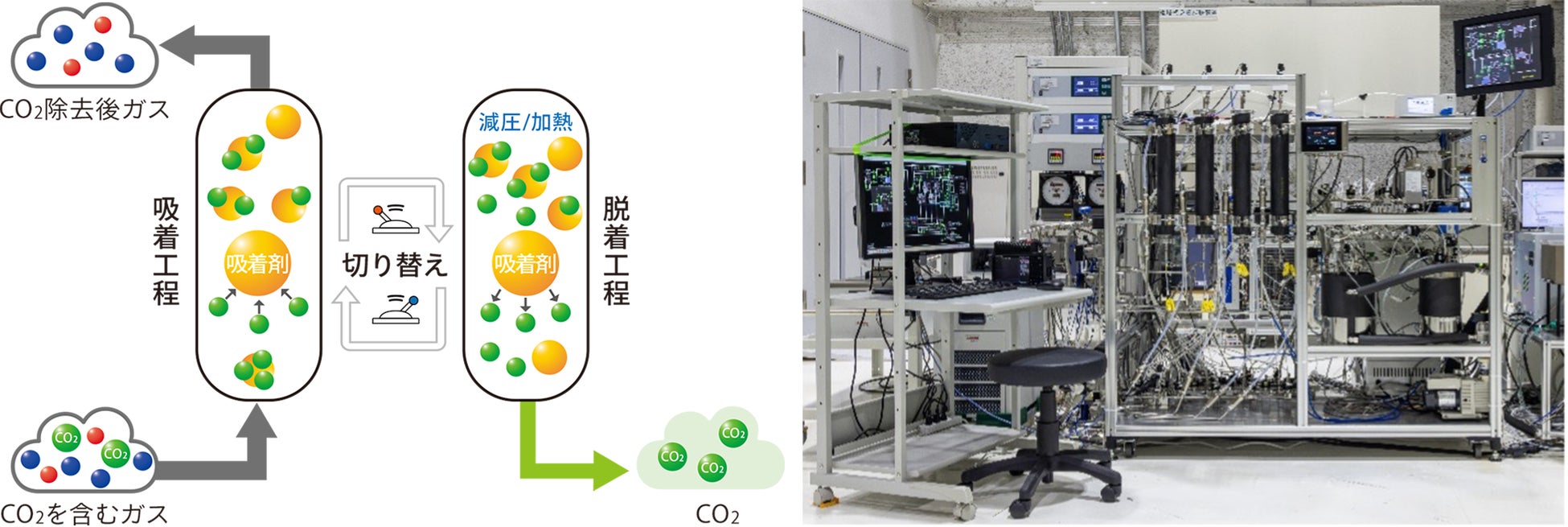

2. 吸着法(図2)

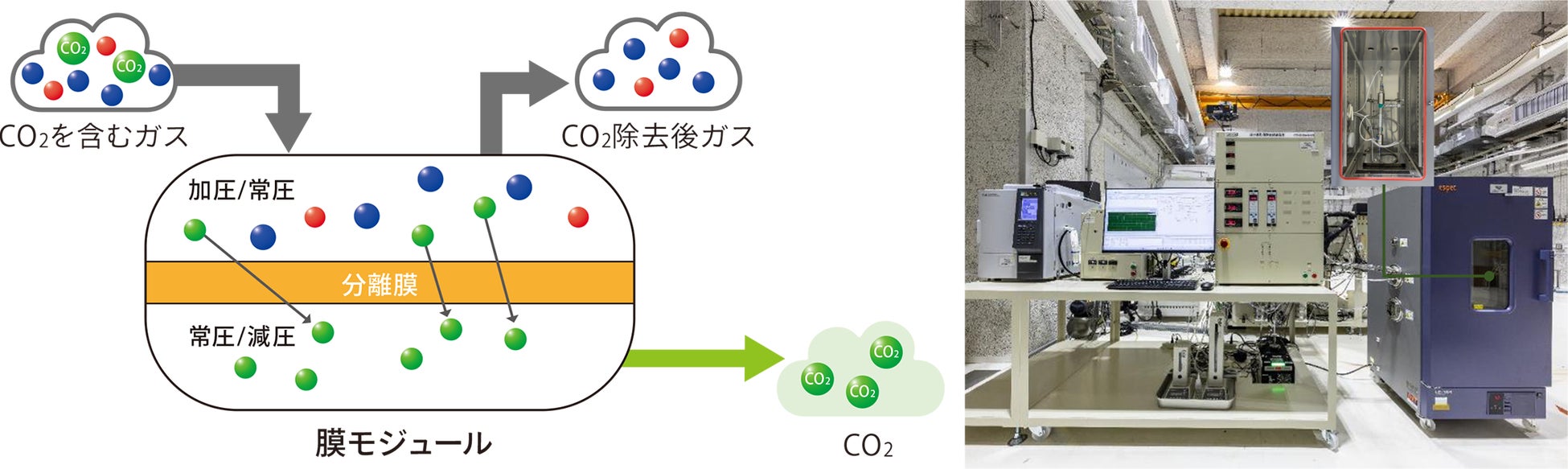

3. 膜分離法(図3)

(3)耐久性評価

下記の装置(図4~6)を用いて、各分離素材の実用において想定される劣化要因に対応した耐久性評価試験を実施します。素材特性評価と同じく、新規素材について他のCO2分離素材に対する優位性や技術課題を明確化できます。

1. 吸収法(図4)

アミン系の吸収液では主に酸化と熱分解による複合劣化が生じます。本装置により、吸収液の酸化劣化を加速するための成分や、吸収液の高温部での滞留時間を調整した、加速劣化試験を実施できます。

2. 吸着法(図5)

吸着剤では酸化や加水分解による化学的劣化、構造変化や粉化による物理的劣化が生じます。本装置により、酸化や加水分解を加速するための成分を調整でき、吸脱着を高速で繰り返す、加速劣化試験を実施できます。

3. 膜分離法(図6)

分離膜では主に水蒸気、酸性ガス、酸素による構造や組成の劣化が生じます。本装置により、温度、圧力や、膜素材に悪影響を及ぼす可能性がある成分の濃度を調整した、加速劣化試験を実施できます。

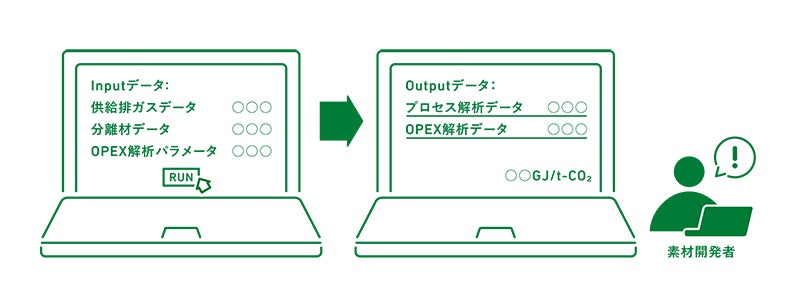

(4)エネルギー消費量・コスト評価

素材特性評価で測定したデータや、ユーザーが保有するデータを用いて、CO2分離回収技術のエネルギー消費量・コストを試算するための評価ツールを提供します。供給ガス組成・流量や、各CO2分離回収プロセスの操作条件を任意に設定し、エネルギー消費量・コストを比較することができます(図7)。

評価サービスの流れ

評価を受けたいCO2分離素材と希望の評価内容に基づき、AISolの担当者との打ち合わせを経て、最適な評価サービスを提案します。必要に応じて産総研の研究者も打ち合わせに参加します。契約締結後に評価を実施し、結果を報告します(図8)。

こんな方におすすめ

■ 素材メーカーなどでCO2分離素材の開発に取り組んでいる方

■ エンジニアリング会社などでCO2分離回収プロセスの設計・開発に取り組んでいる方

■ CO2分離回収、資源化技術の実用化に向けて研究開発に取り組んでいる方

研究者情報

材料・化学領域 遠藤 明 領域長

材料・化学領域 化学プロセス研究部門 牧野 貴至 総括研究主幹

材料・化学領域 化学プロセス研究部門 分離材料研究グループ 河野 雄樹 研究グループ長、池田 歩 主任研究員

詳細情報

AIST Solutions公式ウェブサイト『CO2分離素材評価サービス』

URL:https://www.aist-solutions.co.jp/service/ccus_jec3m.html

参考記事

-

CO2分離回収・資源化コンソーシアム(2021年9月に産総研が設立)CO2分離回収・資源化コンソーシアム 国立研究開発法人産業技術総合研究所

-

2022年9月7日掲載 産総研マガジン “CCS/CCUSとは?”

-

2023年8月30日掲載 産総研マガジン “DAC(直接空気回収技術)とは?”

本件に関する問合せ先

CO2分離素材評価センター(JEC3M)事務局

M-JEC3M-office-ml(at)aist.go.jp ※(at)は@に置き換えて下さい。

〒983-8551 宮城県仙台市宮城野区苦竹4-2-1

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像