東京観光財団が東京都立大学と協力した「人流データを活用した都内訪問者の行動傾向」レポートVol.2を公表

株式会社ブログウォッチャーが提供する人流データを利用した観光動態分析ツール「おでかけウォッチャー」を活用し、都内6地域で来訪者数が短期間に増加した「急上昇スポット」の抽出方法を試行。その内容とは?

【目的・概要】

公益財団法人東京観光財団(東京都新宿区、理事長:金子眞吾)は、都内訪問者(国内在住者)の動向把握を目的とし、令和4年度より「おでかけウォッチャー※」を導入しています。現在、主な観光スポットを含む約1,900か所をモニタリング地点として登録し、都内観光スポットへの訪問者傾向の把握に努めています。今年度からの新たな取組として、都立大学都市環境学部観光科学科ツーリズム・モビリティ計画学研究室(清水哲夫教授)と協力し、データから分かる分析結果を一般公開することと致しました。

第二回となる本レポートでは、「おでかけウォッチャー」から取得したデータを分析して見えてきた、都内 6 地域(中央区、港区、台東区、墨田区、練馬区、八王子市)において、短期間に来訪者数が増えた「急上昇スポット」について、その抽出方法の試行と併せて分析しました。

※人流データの収集・分析・活用をワンストップで行う株式会社ブログウォッチャーのサービス

【「急上昇スポット」をどう定義するか-設定した 3 つの分析観点】

地域内で、短期間または年々来訪者が増えているスポットを抽出するにはどのような手法が考えられるでしょうか。本レポートでは、「おでかけウォッチャー」の機能を活用し、「急上昇スポット」を抽出するための3 つの分析観点を設定し、対象の 6 地域から該当するスポットを洗い出しました。

▼分析観点①前月からの増加率

スポットへの来訪者数の増加率が、前月と比較して 50%を超える場合

▼分析観点②前年からの増加率

スポットへの来訪者数の増加率が、前年と比較して 20%を超える場合

▼分析観点③月間来訪者数の変動傾向の類似性

異なるジャンルのスポット間で来訪者数の変動パターンが類似している場合、それらのスポット同士が近接していれば、片方のスポットの来訪者変動がもう一方のスポットのそれにも影響を与えたと考えられると仮定。24 ヶ月間の来訪者数の相関係数を算出し、スポット間の相関係数が【0.8 以上】である場合。

分析観点①は、来訪者が短期間で増加しているスポットです。分析観点②は、年単位で緩やかに来訪者が増加しているスポットです。分析観点③は、あるスポットへの来訪者増加が、周辺スポットへの来訪者数にも影響を及ぼしているケースで、地域にランドマーク的な性質の施設や大きなイベントがある場合に抽出されることが考えられます。

【6 地域から抽出された「急上昇スポット」数と、具体的内容とは?】

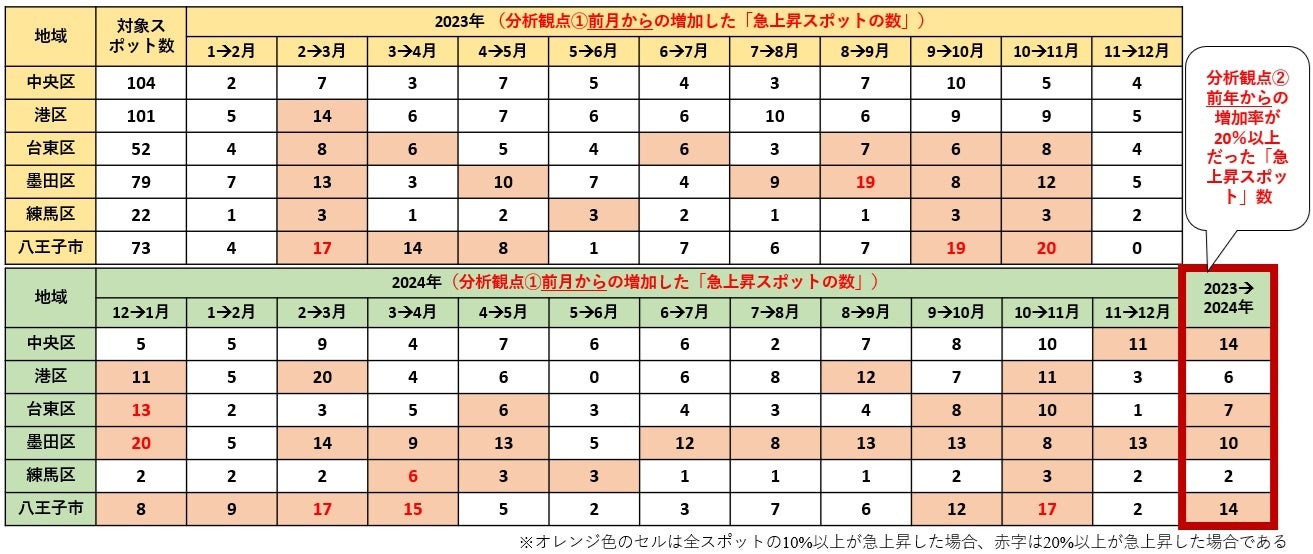

まずは、分析観点①及び②を用いて、6 地域で抽出された「急上昇スポット」数を確認します。次の表は、2023 年と 2024 年の各地の「急上昇スポット」数の推移を表しています。オレンジ色で示したセルは、地域内の全スポット数のうち10%以上、赤字で示した数字は 20%以上が急上昇したことを示しています。この表から、全体的に2023 年より2024 年の方が「急上昇スポット」が多いことが分かります。また、墨田区については、2024 年の全期間にわたり、域内に「急上昇スポット」が多く抽出されていることが分かります。この表のように、域内の「急上昇スポット」数をモニタリングすることは、地域全体への来訪者数の変化を見る一つの指標となり得るでしょう。

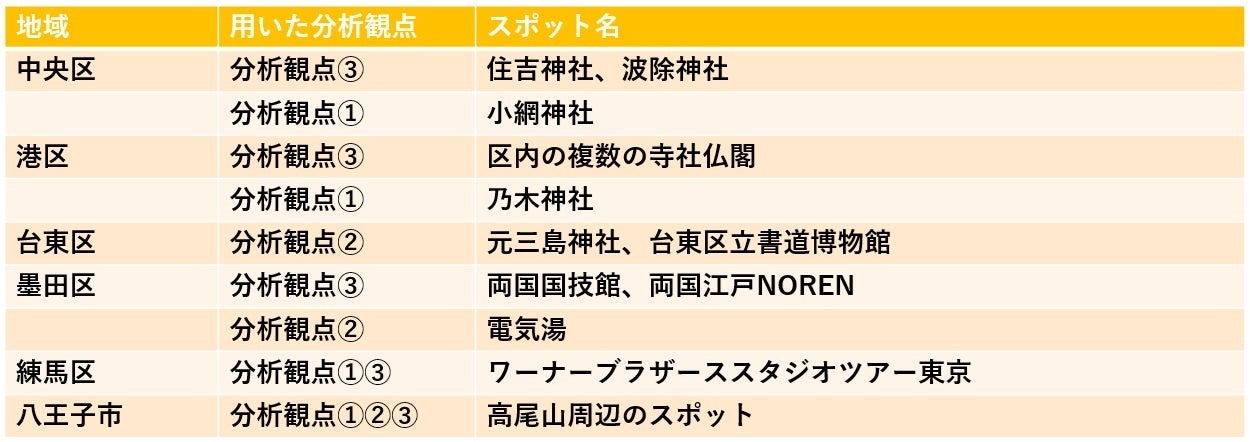

レポートでは、分析観点①~③を用いて、都内 6 地域の「急上昇スポット」を抽出し、その要因を多方面から考察しました。抽出されたスポットは以下の通りです。

抽出されたスポットの中には、初詣や紅葉シーズン、大相撲の開催など、季節的な要因が大きい場合も見られましたが、そのような要因がなく、外部要因の調査や考察が必要なスポットもありました。例は以下の通りです。

-

中央区【小網神社】

2024 年後半から来訪者が増加。遠隔地(佐賀、新潟、北海道等)からの来訪者数も軒並み増加していることから、全国から来訪者が一定程度増加した可能性がある。外部要因を調査したところ、2024年に入ってからあるタレントが SNS で紹介した形跡があり、これにより知名度が向上した可能性がある。

-

港区【乃木神社】

2023年の5月と8月に短期間で来訪者が増加しており、来訪者は全国から来ていた。神社そのもので要因となりそうなイベントや行事は見られなかったが、同期間に有名アイドルグループのライブが開催されており、その来訪者が都内で同グループに所縁のある乃木神社に立ち寄った可能性がある。

-

墨田区【電気湯】

2023 年と比較し、2024 年の来訪者数が約 2 倍に増加。8 割が区内からの来訪者であった。外部要因 を調査したところ、個性的なイベントを開催しており、効果は近隣に限定されるものの、知名度の向上に伴って来訪者数が増加した可能性がある。また、因果関係ははっきりしないが、2023 年 12 月に公開された映画のロケ地になっていることから、それも知名度向上に寄与している可能性もある。

【分析結果の活用について】

今回は、都内 6 地域の「急上昇スポット」について、その抽出方法を検討し、特徴的なスポットを抽出した上で、その増加の要因を考察しました。ただ人流の変化を見るだけでは、来訪者増加の理由までは分かりません。「急上昇スポット」が浮かび上がったら、個別の外部要因等も併せて分析することが重要です。

▼「急上昇スポット」を抽出するには、その地域に応じた「定義づけ」をまず決定する。その定義によって抽出された「急上昇スポット」について、スライド3で示した分析観点①及び分析観点②による前月または前年からの「急上昇スポット」数が徐々に増えていくようであれば、地域全体への来訪者数が全体的に増加していることを表しており、地域への来訪者数の変化を見る一つの指標となり得ます。

▼ 「急上昇スポット」が抽出されたら、その増加要因を多面的に考察し、地域への波及効果にどうつなげるかを考える。今回の6地域の分析から分かったように、時期的な要因(初詣、桜シーズン、GW、紅葉シーズン等)が明らかな場合は分かり易いですが、そうした要因が考えられない場合、以下のような多面的な要因を併せて考察します。こうした要因を突き止め、来訪者属性等を把握しておくことが、地域への波及効果にどうつなげるかを考えるヒントとなり得ます。

-

スポットへの口コミ内容

-

SNS 投稿内容(著名人を含む)

-

映画その他でのロケ地

-

そのスポットまたは周辺でのイベントの有無

-

全体的な時流やトレンド等

詳細はレポート本編をぜひご覧ください。本レポートが、都内各自治体、観光協会や観光事業者の皆様にとって、自地域の訪問者傾向や特徴、都内全体の概況把握の一助となれば幸いです。

【清水哲夫教授からのコメント】

今回のレポートでは「おでかけウォッチャー」で「急上昇スポット」を判定する方法を試行してみました。何をもって急上昇とするかはいろいろな考え方があると思いますし、どのくらいの期間のどのくらいの変化量で急上昇と見なすかについても、今回の設定以外にも様々考えられると思いますので、皆様もトライしてみてください。また、単に増加率だけでなく増加量も基準として考慮する(増加率が大きいとしても絶対量が少ないスポットは分析の対象外とする)ことが必要でしょう。なお、より厳密に分析したい、結果を考察したい場合に「おでかけウォッチャー」の使用データ自体が多くのアプリの取得位置データを組み合わせていることに注意する必要があります。「どのくらいの期間のどのくらいの変化量で急上昇と見なすか」という判断条件も、このような使用データの特徴 を踏まえて考慮する必要がありそうです。

【東京観光財団について】

東京の観光振興に関する各種事業を推進する東京都の政策連携団体。「世界から選ばれ続けるTOKYOへ。」を組織理念に掲げ、様々なパートナーと連携しながら、旅行者やビジネスイベンツを誘致するとともに、地域の観光振興や受入環境を向上するための取組を幅広く展開。

組織名:公益財団法人 東京観光財団

理事長:金子眞吾

所在地:東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 新宿モノリス15階

設立: 2003年10月15日

URL:https://www.tcvb.or.jp/jp/

【本件に関する問合せ先】

公益財団法人東京観光財団 総務部総務課(企画調査)山村・井上

電話:03-5579-2680 メールアドレス:sanjyokaiin@tcvb.or.jp

すべての画像