【349人調査】日本人の6割がQuoraを認知、知識発信が新たなビジネス機会に

日本で高まるQuoraの影響力、知識発信が新たなビジネス機会に。

hotice株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:趙 無極、以下 hotice)は、日本国内の一般ユーザー349名を対象に「Quoraの認知度・利用実態・ビジネス活用」に関する調査を実施しました。

本調査により、日本市場におけるQuoraの利用動向と、知識発信を通じたビジネス活用の広がりが明らかになりました。

特に、ユーザーの6割がQuoraを認知し、8割がビジネスにも活用していること、さらに9割以上が効果を実感していることから、Quoraは日本市場において“信頼を築くSNS”としての地位を確立しつつあることが示されています。

https://hoticeglobal.com/blog/marketing/quora-marketing-japan/

■ 調査概要

調査主体:hotice株式会社

調査協力:合同会社RASA JAPAN

調査手法:インターネット調査

調査実施日:2025年10月7日

調査対象:日本国内在住の一般ユーザー

有効回答数:349名

■ 調査背景と目的

本調査は、日本のSNSユーザーにおける「Quora」の認知・利用実態・ビジネス活用状況を明らかにすることを目的として実施されました。

海外では“知識のSNS”として広く定着している一方で、日本国内での利用状況や発信傾向はこれまで体系的に把握されていませんでした。

今回、hoticeは日本市場におけるQuoraの「認知率」「利用目的」「行動影響」「ビジネス利用」「効果実感」を定量的に分析し、知識発信がどのように購買やキャリア、企業活動に影響を及ぼしているかを検証しました。

この調査を通じて、日本人ユーザーがどのようにQuoraを活用しているのか、また、企業や専門家がどのように信頼を築き、ビジネス成果につなげているのかを明らかにすることで、今後の海外SNS活用戦略における新たな示唆を提供することを意図しています。

■ 主な調査結果

調査結果

今回の調査は、日本国内におけるQuoraの認知度、利用実態、そしてビジネス活用の現状を明らかにすることを目的として実施されました。

Quoraは「質問と回答を通じて知識を共有するプラットフォーム」として、世界ではすでに多くの専門家や企業に活用されていますが、日本における利用の広がりについてはこれまで明確なデータが存在していませんでした。

そこで、日本国内ユーザーの認知や行動、さらにビジネス活動への影響を定量的に把握するため、今回の独自調査を実施しました。

調査はインターネット上のアンケート形式で行われ、回答者は日本国内に居住する一般ユーザー349人。

年齢・職業・地域を問わず幅広い層を対象としたことで、個人・企業の双方の視点を含む多角的な分析が可能となりました。

実施日は2025年10月7日。

設問は「認知度」「利用頻度」「利用目的」「行動影響」「ビジネス活用」「効果実感」「今後の意向」の7領域にわたり、利用経験者だけでなく非利用者の意識も含めて調査しました。

特に、知識発信の場としてのQuoraがどのように購買・学習・キャリア、さらには企業の情報発信に影響を及ぼしているのかを明らかにする点に焦点を当てています。

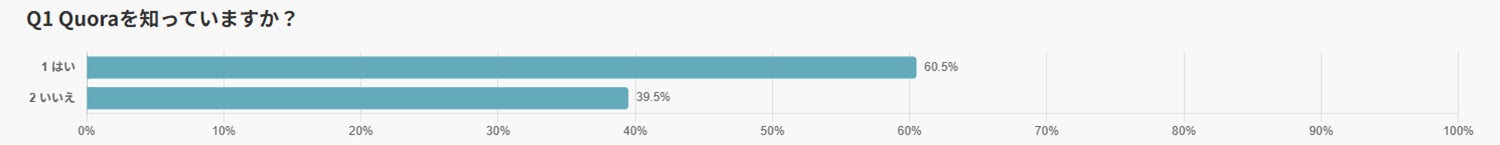

Quoraの認知率は6割、日本国内でも存在感が広がる

今回の調査では、日本国内におけるQuoraの認知率は60.5%となりました。

回答者349人のうち211人が「知っている」と答えており、過半数がこの知識共有プラットフォームの存在を把握していることが明らかになりました。

一方で、「知らない」と回答した人も39.5%に上り、国内ではまだ認知拡大の途上にあることがわかります。

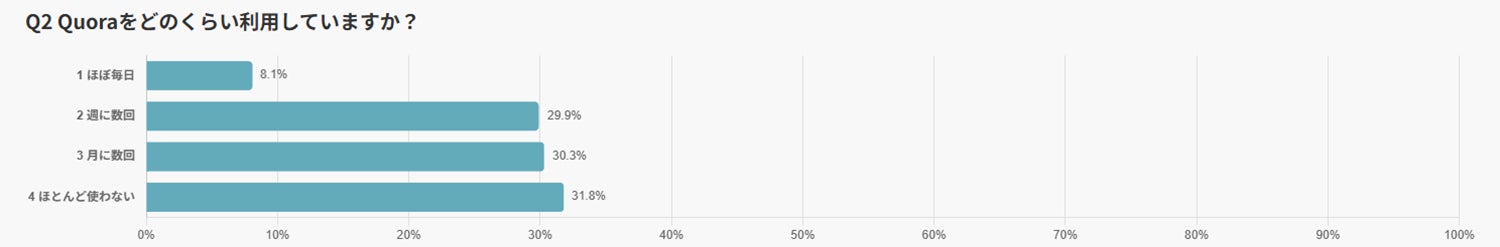

さらに、実際の利用状況を尋ねたところ、日常的に活用している日本人ユーザーはまだ少数派でした。

「ほぼ毎日利用している」と答えた人は8.1%、「週に数回」が29.9%、「月に数回」が30.3%、そして「ほとんど使わない」が31.8%という結果です。

つまり、認知は進んでいるものの、アクティブに利用している層は全体の4割程度にとどまっています。

この背景には、Quoraの性質が大きく関係しています。

Quoraはエンタメやコミュニケーション目的のSNSとは異なり、「知識の共有」「疑問の解決」といった目的に特化したサービスです。

そのため、ユーザーはスキマ時間に軽く閲覧するよりも、特定のテーマを深く調べたい時にアクセスする傾向が強いと考えられます。

とはいえ、日本での認知率が6割を超えている点は注目に値します。

Quoraは専門家やビジネスパーソンを中心に信頼性の高い情報が集まる場として評価されており、

「知識を得る」「考えを共有する」といった目的で利用する層が着実に増えていることがうかがえます。

今後、日本国内でも専門知識や経験を共有する文化が広がれば、Quoraは“読むだけの場”から“発信を通じて信頼を築く場”へと進化していく可能性があります。

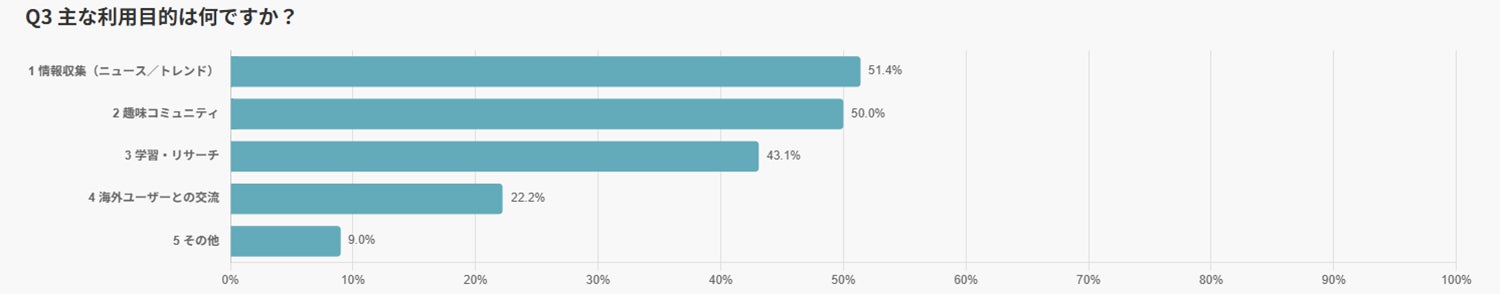

日本人ユーザーの利用目的は「情報収集」と「趣味」が中心

日本国内でQuoraを利用している日本人ユーザーの主な目的は、「情報収集(ニュースやトレンド)」が最も多く51.4%、次いで「趣味コミュニティへの参加」が50.0%という結果となりました。

続いて「学習・リサーチ」が43.1%を占め、日常の疑問解決から専門分野の調査まで、知的探求を目的とした利用が目立ちます。

一方で、「海外ユーザーとの交流」と回答した人は22.2%にとどまり、英語圏を中心とするQuoraの国際性を意識しつつも、日本人ユーザーの多くはまず国内的な情報収集や興味関心の共有を目的として利用していることがうかがえます。

また、「その他」として自由回答を選んだ層も9.0%おり、ビジネスの情報収集やキャリア形成、専門的知見の発信など、目的の多様化が進んでいることが推測されます。

この結果から、日本ではQuoraが「知識を得るためのプラットフォーム」として広く受け入れられていることが明らかになりました。

SNSや動画メディアのように瞬間的な情報拡散を狙うのではなく、「深く理解する」「多様な意見を知る」という目的で利用されている点が特徴です。

特に、学習やリサーチ目的の利用が4割を超えていることは、日本人がQuoraを“学びの場”として活用し始めていることを示しています。

また、趣味や個人の関心に関するコミュニティ利用が多いことから、日本のユーザーが「知識の共有」を堅苦しい学術的活動ではなく、身近なテーマの延長として捉え始めていることも興味深い傾向です。

Quoraが今後さらに日本語コンテンツを充実させることで、「学び」と「共感」が共存する場として、日本人ユーザーの利用目的はより広がっていくでしょう。

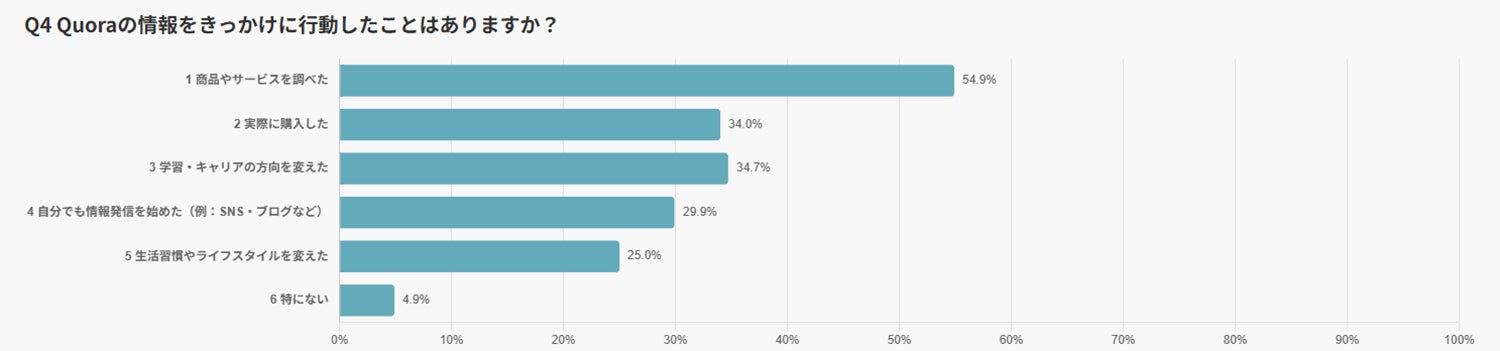

Quoraの情報が日本人の購買や学習行動を後押し

Quoraの情報をきっかけに何らかの行動を起こした日本人ユーザーは多く、単なる閲覧プラットフォームにとどまらない影響力が見られました。

最も多かった回答は「商品やサービスを調べた」で54.9%、次いで「学習・キャリアの方向を変えた」が34.7%、「実際に購入した」が34.0%となっています。

また、「自分でも情報発信を始めた」と答えた人が29.9%、「生活習慣やライフスタイルを変えた」と回答した人が25.0%に上り、Quoraが日本人の意思決定や自己成長に広く関わっていることが明らかになりました。

特に注目されるのは、購買や学習だけでなく、「発信」という能動的な行動にまでつながっている点です。

多くのSNSが情報消費型として利用される中で、Quoraはユーザーが「知識を得て終わり」ではなく、「自らも共有する側に回る」流れを生み出しています。

これは、他のSNSには見られにくいQuora特有の循環構造であり、日本でも徐々に根付き始めている兆しといえるでしょう。

また、「ライフスタイルの変化」や「キャリアの方向転換」という回答が3割前後に上ったことからも、Quoraは日常の行動だけでなく、人生の選択や価値観にまで影響を及ぼしている可能性があります。

実際、投稿内容の多くは専門家や経験者による実体験に基づくものであり、日本人ユーザーにとって信頼性の高い“生の知識源”として機能していると考えられます。

こうした結果から、Quoraは日本国内において単なる質問サイトではなく、知識や経験を介して行動変容を促す場へと発展していることがうかがえます。

今後、ユーザー同士がより積極的に意見を交わし、実践的な知識を共有していくことで、日本におけるQuoraの影響力はさらに高まっていくでしょう。

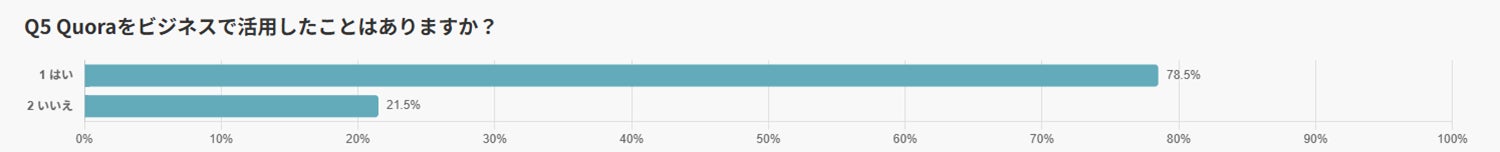

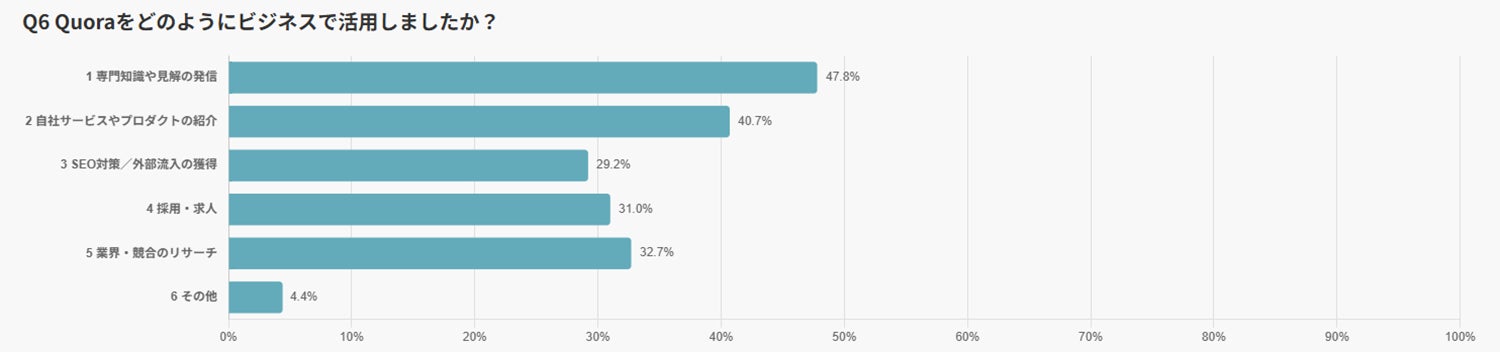

日本のビジネスパーソンの8割がQuoraを活用

今回の調査では、Quoraをビジネスの場面で活用したことがあると回答した日本人ユーザーは78.5%に上りました。

この結果から、日本国内でもQuoraが単なる知識共有の場にとどまらず、実務的な目的で積極的に利用されていることがわかります。

活用方法として最も多かったのは「専門知識や見解の発信」で47.8%、次いで「自社サービスやプロダクトの紹介」が40.7%でした。

さらに「業界や競合のリサーチ」32.7%、「採用・求人」31.0%、「SEO対策や外部流入の獲得」29.2%と続き、情報発信・調査・採用・集客といった幅広い分野で活用されている実態が浮き彫りになりました。

この傾向から、日本人ユーザーの多くがQuoraを“信頼される発信チャネル”として位置づけていることがうかがえます。

匿名性が低く、実名や専門性を伴う発言が求められる環境は、企業や専門家が自らの知見を発信する場として相性が良いといえるでしょう。

特にBtoB業界や専門職領域では、Quora上の発信をきっかけに問い合わせやリードにつながったケースも報告されています。

また、「業界・競合のリサーチ」や「採用目的」での利用が3割を超えたことも注目すべき点です。

日本の企業が、Quoraを通じて潜在的な人材やパートナー企業の情報を得たり、業界トレンドを把握したりする動きが広がっています。

これまで海外中心だったQuoraのビジネス活用が、日本市場でも“調査と発信の両輪”として根付き始めているといえるでしょう。

こうした結果から、Quoraは日本企業やビジネスパーソンにとって、単なる知識共有の場ではなく、ブランド認知・採用・市場理解を同時に推進できる多機能プラットフォームとして評価されつつあります。

日本人利用者の9割が効果を実感

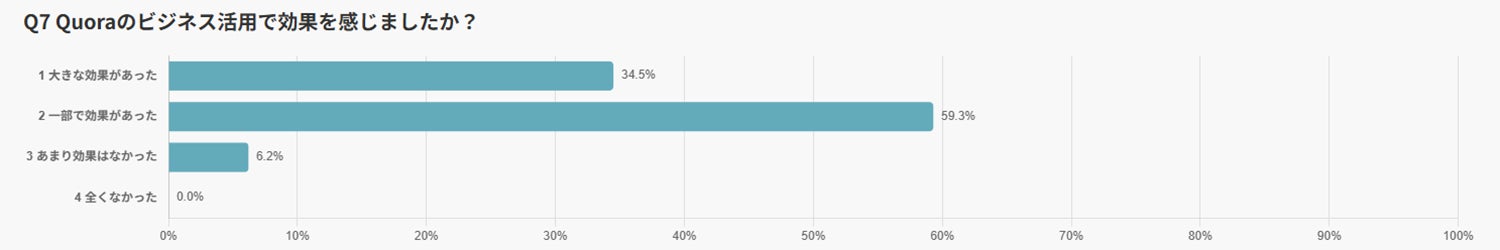

Quoraをビジネスで活用したことがあると回答した日本人ユーザー113人のうち、93.8%が「効果を実感した」と回答しました。

内訳を見ると、「大きな効果があった」が34.5%、「一部で効果があった」が59.3%を占めており、実際に成果を感じた人が9割を超えるという非常に高い評価が得られました。

一方で、「あまり効果はなかった」と回答した人は6.2%、「全くなかった」と答えた人はいませんでした。

この結果から、Quoraは日本のビジネスパーソンにとって「成果が見えるプラットフォーム」として信頼を獲得していることが分かります。

投稿や回答を通じて、専門分野での認知向上や顧客との接点づくり、SEO効果などにつながる事例が増えており、実名制による信頼感がビジネス成果の一因となっていると考えられます。

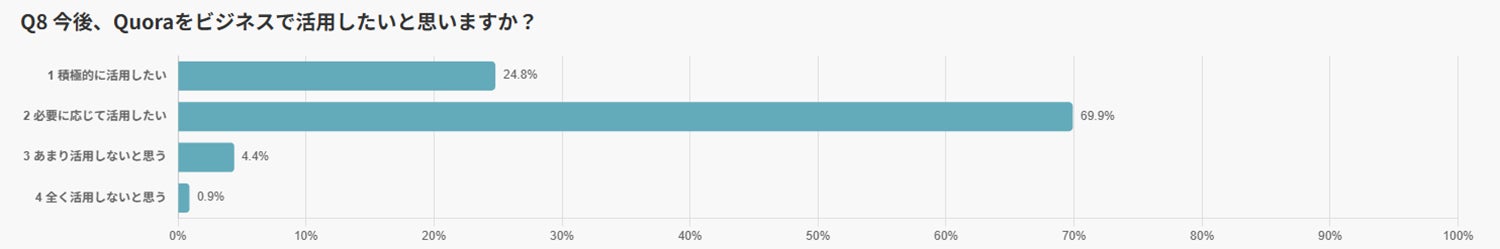

さらに、今後の活用意向について尋ねたところ、「積極的に活用したい」と答えた人が24.8%、「必要に応じて活用したい」が69.9%に達しました。

合わせて94.7%が「今後も何らかの形でQuoraを活用したい」と回答しており、一度利用した層のほとんどが継続意欲を持っていることがわかります。

この結果は、Quoraが単なる情報共有のツールではなく、信頼を積み重ねることで中長期的に効果を発揮するビジネス基盤として認識されていることを示しています。

短期的な広告施策とは異なり、知識発信を通じてブランド価値を高める場として機能している点が、日本人ユーザーに支持されている要因といえるでしょう。

今後、日本語でのコンテンツや回答が増えるにつれ、Quoraは日本の企業や専門家にとって、「成果を出すための知識発信メディア」としてさらに定着していく可能性があります。

■ 会社概要

hotice株式会社

所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-17-4 山口ビル(新館)4階

代表取締役:趙 無極(Mukyoku Cho)

設立:2021年9月1日

事業内容:SNS運用支援/インフルエンサー施策/動画制作/デジタル広告/コンサルティング

公式サイト(日本語):https://hotice.jp

公式サイト(英語):https://hoticeglobal.com

日本のインフルエンサーマーケティングについて(英語):https://hoticeglobal.com/blog/marketing/influencer-marketing-japan/

調査協力:合同会社RASA JAPAN

所在地:〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-27-1 G-201

代表取締役:喜多 克(Masaru Kita)

設立:2019年2月21日

事業内容:マーケティングオペレーション構築支援/BPOサービス/デジタル戦略支援

公式サイト:https://rasa-jp.co.jp/

■ お問い合わせ

hotice株式会社

メール:contact@hotice.jp

お問い合わせフォーム:https://hotice.jp/contact

すべての画像