テレワーク実施率は2020年より増加も、50代はまだまだリアル派!? ものづくり系エンジニアのテレワーク率、担当業務フェーズにより大差

【会社員4494人のテレワーク実態調査】

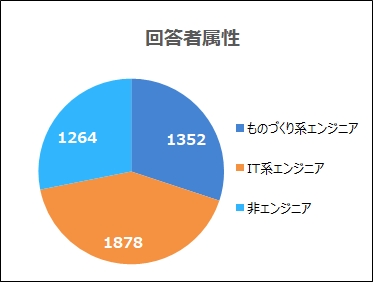

エンジニアリングソリューションを提供する株式会社メイテックが運営するエンジニアのためのキャリア応援マガジン「fabcross for エンジニア」は、2021年8月16日~9月8日に20~50代の東京圏の会社員4494人の男女を対象に「テレワーク実態調査」を実施しました。本調査は、創業以来 47 年間、エンジニアに寄り添い共に歩んできたメイテックが、テレワーク導入が難しいとされるものづくりエンジニアのテレワーク実態を探るために、2020年5月に引き続き実施しました。また、2年目となる2021年は業務フェーズごとの違いにも着目して実施しています。

【調査概要】

調査期間 2021年8月16日(月)~9月8日(水) の 24 日間

調査対象 20~50 代の会社員 4494 人

(ものづくり系エンジニア 1352人、IT 系エンジニア 1878人、事務職系非エンジニア 1264人)

調査方法 インターネット調査

調査地域 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)

※小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100.0 パーセントにならない場合があります。

【レポート】

- テレワークで仕事をしている会社員は62.3%、2020年5月の前回調査より12.7ポイント増加

2020年5月に行った前回調査より、テレワークで仕事をしている人は12.7ポイント増加しており、多くの企業でテレワークの制度や環境が整ってきていることが伺えます。

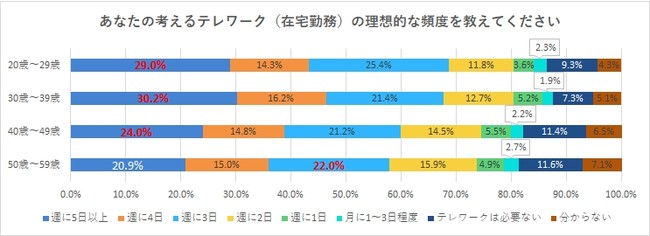

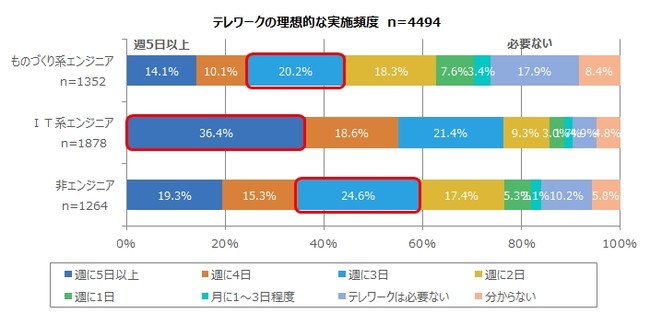

- 理想的なテレワーク実施頻度は、20~40代では週5日以上が多いのに対し、50代では週3日が理想

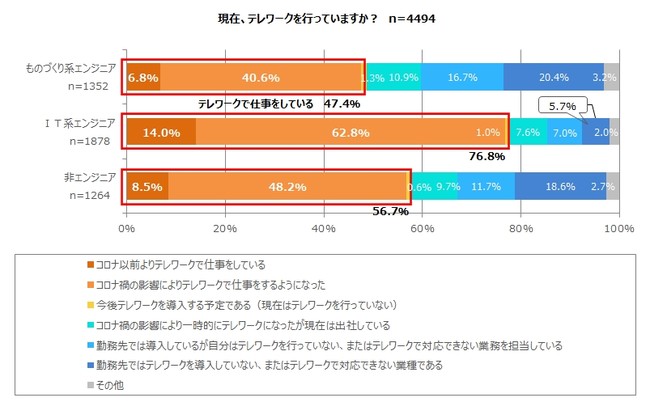

- ものづくり系エンジニアのテレワーク率は47.4%、IT系エンジニアは76.8%

テレワークの実態を集計したところ、「テレワークで仕事をしている」と回答したのはIT系エンジニアが最も多く76.8%でした。続いて非エンジニアが56.7%、ものづくり系エンジニアは47.4%の結果でした。一方、「勤務先ではテレワークを導入していない、またはテレワークで対応できない業種である」と回答したのはIT系エンジニアが5.7%だったのに対し、ものづくり系エンジニアは20.4%と3.5倍の差がありました。テレワークの導入が始まり約1年半が経つ今でも職種による差が見られました。

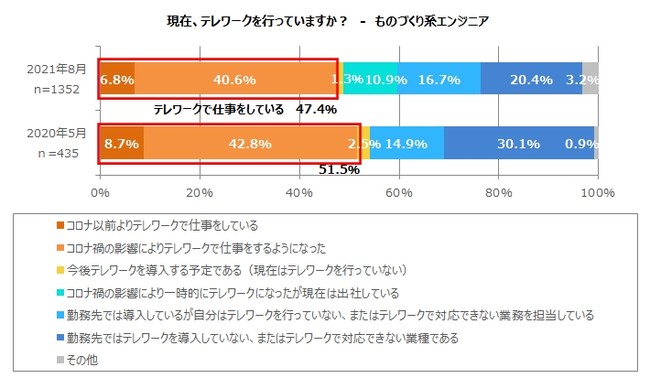

さらに、ものづくり系エンジニアについて経年比較を行ったところ、2020年5月に行った前回調査より、テレワークで仕事をしている人は4.1ポイント減少していました。新型コロナワクチンの接種が進み、リアルでの業務が増えている傾向が伺えます。

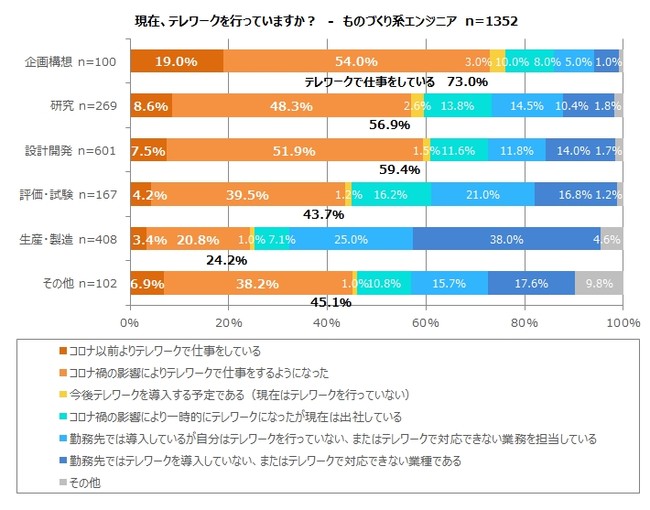

- ものづくり系エンジニアのテレワーク率は担当業務フェーズによって大差

「企画構想」が最多の73.0%、「生産・製造」は24.2%

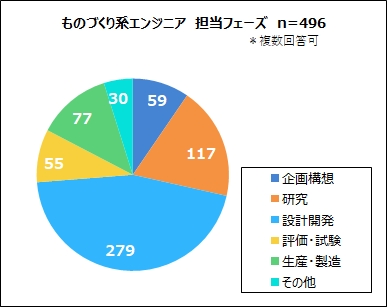

*調査対象の製造業系エンジニアは1352人ですが、担当業務フェーズについては複数回答可としているため各フェーズの人数には重複があります

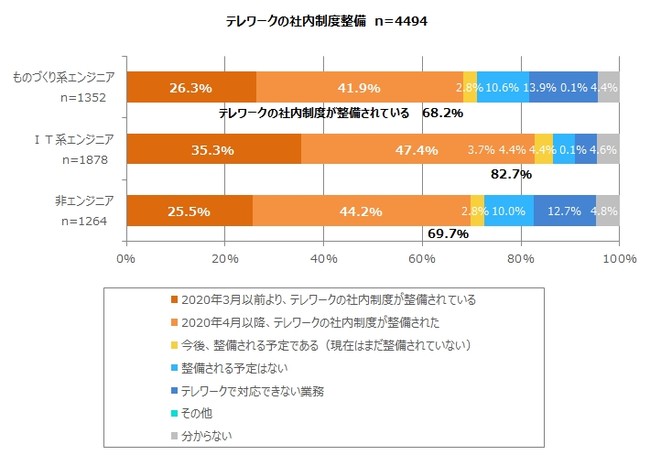

- 「テレワークの社内制度が整備されている」ものづくり系エンジニアは68.2%と、非エンジニアの69.7%とほぼ同数

- ものづくり系エンジニアの理想的なテレワークは、週に2~3日

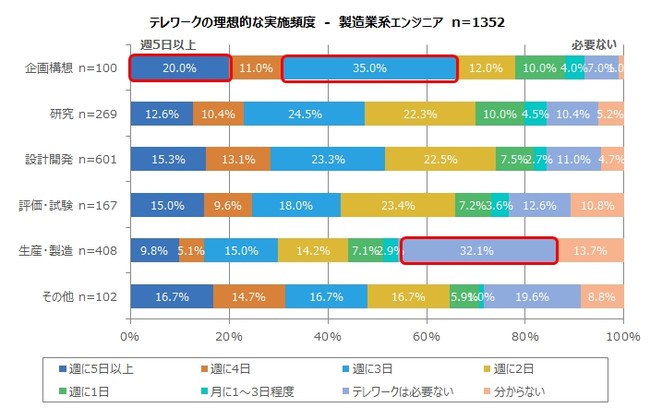

- ものづくり系エンジニアの理想のテレワーク率も担当業務フェーズによって大差

*調査対象の製造業系エンジニアは1352人ですが、担当業務フェーズについては複数回答可としているため各フェーズの人数には重複があります

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ものづくり系エンジニア496人の実態調査

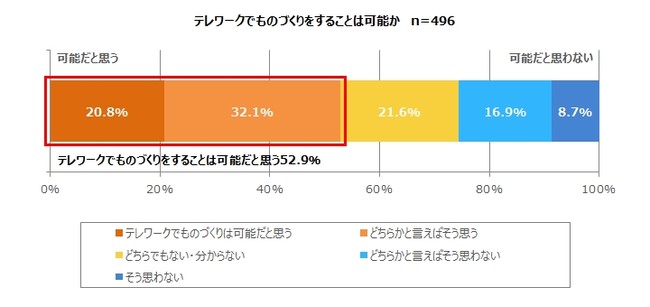

ものづくり系エンジニアの半数が「テレワークでものづくりは可能」

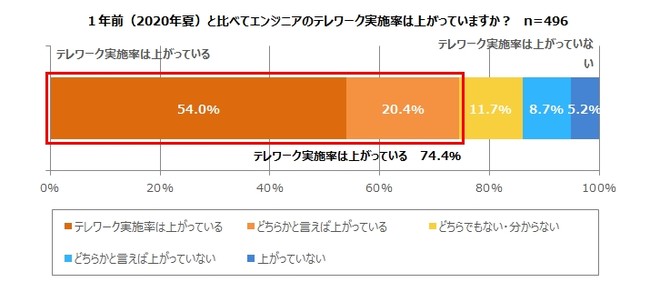

~進むシミュレーションツール活用やデジタル化、2020年と比べテレワーク実施率が増加~

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

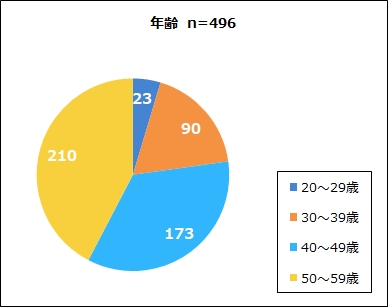

ここからは、「会社員 4494人のテレワーク実態調査」の中から、496人のものづくり系エンジニアのテレワーク実態調査をまとめています。2020年に実施したものづくり系エンジニアを対象にしたテレワーク実態調査では、ものづくりエンジニアの基本である「人」や「モノ」を介し、“現場”で“現物”を観察し、“現実”を認識した上で問題の解決にあたる「三現主義」がテレワーク導入の大きな課題となっていました。しかし、今回の調査では、ものづくりエンジニアの半数がテレワークでものづくりが可能と回答するなど、三現主義を、シミュレーションツール活用などを通じて徐々に解決しつつあるようです。

【調査概要】

調査期間 2021年9月17日(金)~9月24日(金) の 8日間

調査対象 20~50 代のものづくり系エンジニア 496人

調査方法 インターネット調査

調査地域 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)

※小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100.0 パーセントにならない場合があります。

- 2020年夏と比べて74.4%が「テレワーク実施率は上がっている」と回答

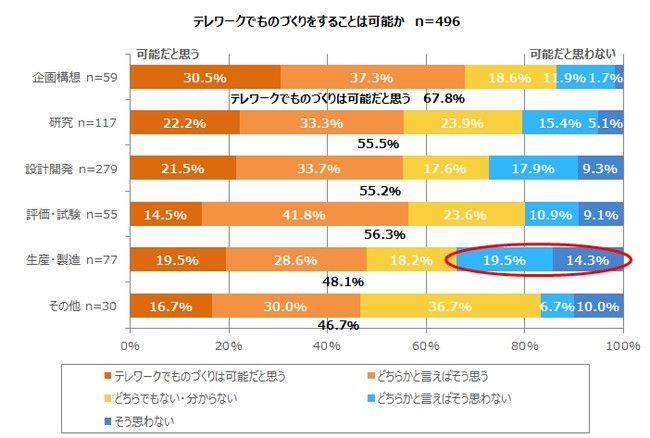

- テレワークでものづくり、生産・製造フェーズ担当エンジニアでも半数が「可能」

さらに、テレワークでものづくりをすることが可能かどうかについて担当業務フェーズ別に集計したところ、テレワークでものづくりが可能だと思うと答えたのは「企画構想」が最多の67.8%、「研究」で55.5%、「設計開発」55.2%、「評価・試験」56.3%、「生産・製造」が最少の48.1%でした。テレワークでものづくりは可能だと思わないと回答したのは「生産・製造」フェーズが33.8%で最多となりました。製品に直接触る業務の多い「生産・製造」担当エンジニアでも、48.1%とおよそ半数がテレワークでのものづくりは可能だと考えていることが分かりました。テレワークで業務を進めるにあたり、さまざまな工夫やツールの導入が始まっているのではないでしょうか。

*調査対象の製造業系エンジニアは496人ですが、担当業務フェーズについて複数回答可としているため各フェーズの人数には重複があります

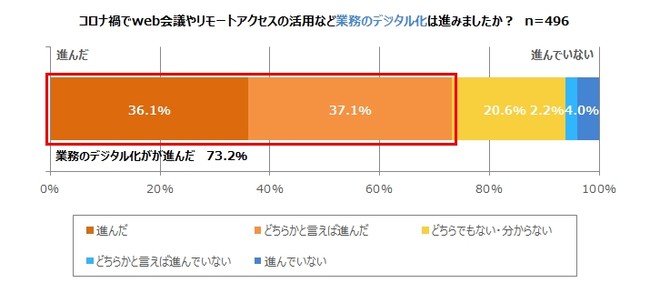

- 70%以上がweb会議やリモートアクセスなど「業務のデジタル化が進んだ」と回答

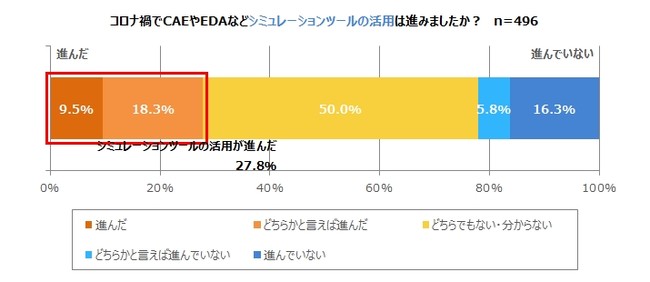

- 27.8%がCAEやEDAなど「シミュレーションツールの活用は進んだ」と回答

また、コロナ禍中、CAE※1やEDA※2などのシミュレーションツールを活用する機会が増えたかどうかについて聞いたところ、「進んだ」、「どちらかと言えば進んだ」を合わせた27.8%のものづくり系エンジニアが、シミュレーションツールの活用が進んだと回答しました。出勤をはじめとした移動が制限され、テレワーク導入が進む一方で、企業の新製品・次世代技術の開発は衰えていないことから、より効率的にものづくりを進めるためデジタル化やシミュレーションツールの活用が進んだのではないでしょうか。

※1Computer Aided Engineeringの略。製品の設計・製造開発を支援するツールもしくは作業

※2Electronic Design Automationの略。半導体や電子機器の設計作業を自動化で行うこと、またはそのツールやソフトウェア

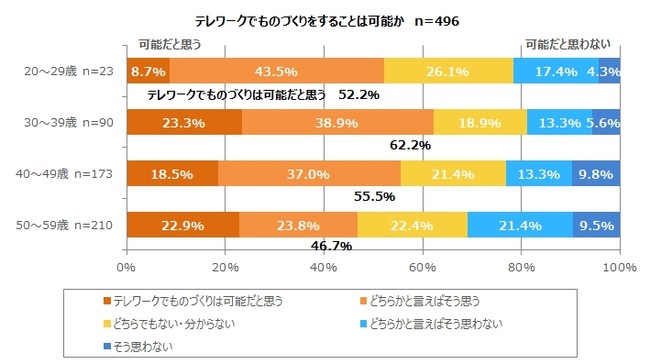

- 20代より、現場を管理・牽引する30~40代エンジニアの方が「テレワークでのものづくりは可能」と回答

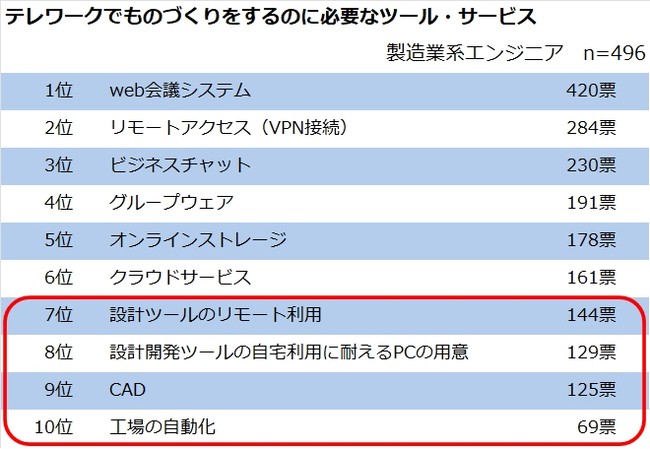

- テレワークでものづくりに必要なツールは? 設計ツールのリモート利用と、それに耐えるスペックのPC

- ものづくりもテレワーク対応に。すべてのフェーズ・エンジニアにますますのデジタル化が迫られる

新型コロナウイルスの感染防止をきっかけに始まったテレワークですが、導入から約1年半が経ち、企業は社内制度や環境の整備、エンジニア自身はデジタル社会への対応や新たなコミュニケーションツールの活用を進め、三現主義にこだわらずテレワークでもものづくりができるよう取り組んできたことが伺えます。これは、テレワーク開始前には想像できなかったことであり、物づくりの現場において大きな進歩だと言えるでしょう。しかし、担当業務フェーズや年齢によっては解決できていない課題も見えてきています。世界全体でデジタル化が進み、ものづくりの現場でもSDGsの達成を視野に、自動化・電動化をはじめとする新たな技術開発が急がれています。今後は、担当業務フェーズごとで様々なツールが生まれ、その活用が拡がっていくのではないでしょうか。

<本件に関する報道関係の方々のお問合せ先>

株式会社メイテック 広報部/三宅・島田

TEL:03-6778-5021 FAX:03-6778-5070 E-mail:kouhou@meitec.com

---メディア関係の皆様へ-----------------------------------------------------------

本調査データはご自由にご活用ください。

記事での紹介・引用時には、「株式会社メイテック調べ」など、調査元を明記ください。

-------------------------------------------------------------------------------------

【メイテックグループについて】

メイテックグループは、エンジニアのキャリアを支援することを事業コンセプトに、設計・開発から、解析・評価、設計補助まで、幅広い業務領域に対応したエンジニアによる技術サービスを提供しております。

グループで、約10,000名の正社員エンジニアが働いており、取引先は大手製造業を中心に、常時1,200社以上、延べ4,000社以上の取引実績があります。

社名:株式会社メイテック

設立:昭和49年(1974年)7月17日

代表者:代表取締役社長 國分 秀世

本社所在地:東京本社/〒110-0005東京都台東区上野1丁目1-10 オリックス上野1丁目ビル

Tel(03)6778-5100(代)

資本金:50億円(2020年3月31日現在)

売上高:966億26百万円(グループ連結:2021年3月期)

社員数:7,869名(2021年3月31日現在)

営業拠点:東京・名古屋・大阪など国内主要都市41拠点

事業内容:エンジニアリングソリューション事業

(機械設計、電気・電子設計、ソフトウェア開発、

ケミカルエンジニアリング、解析・評価)

労働者派遣事業許可番号「派23-301659」

【「fabcross」「fabcross for エンジニア」について】

メイテックはメイカーズムーブメントや最新のものづくり事情をお伝えする「fabcross(https://fabcross.jp/)」、現役エンジニアに役立つ情報を配信する「fabcross for エンジニア(http://engineer.fabcross.jp/)」などの情報サイトを運営しております。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- 就職・転職・人材派遣・アルバイト

- ダウンロード