インターステラテクノロジズ、国内民間初の衛星コンステレーション用大型ロケット「DECA」開発へ

国内への低コストで自立的な宇宙輸送システム確保に貢献

宇宙輸送と宇宙利用を通じて地球の課題解決を目指す宇宙の総合インフラ会社インターステラテクノロジズ株式会社(本社:北海道広尾郡⼤樹町、代表取締役社⻑:稲川貴⼤、以下インターステラテクノロジズ)は、国内初の民間主導による小型衛星コンステレーション(*1)用大型ロケット「DECA」(以下DECA)計画に着手しましたので、お知らせいたします。宇宙への大量輸送時代に適したサービスを2030年代に実現することを目指し、日本国内への低コストで自立的な将来宇宙輸送システム確保に積極的に貢献してまいります。

- ロケットDECA 開発の背景

国は2022年7月に公表した「革新的将来宇宙輸送システム実現に向けたロードマップ検討会取りまとめ」(*2)において、民間との連携により従来の10分の1以下と抜本的に低コスト化を図ったロケットを開発するとしています。インターステラテクノロジズが今後開発するDECAは、これまでに3度の宇宙到達実績がある観測ロケット「MOMO」(以下MOMO)、初号機打上げを目指して開発している超小型人工衛星打上げロケット「ZERO」(以下ZERO)の開発・製造で実証・蓄積してきた低コストロケットの技術を活用し、最先端の再使用技術も取り入れることで抜本的に低コスト化を図ります。それにより、国内の宇宙輸送能力増強に寄与してまいります。

*1 多数の小型人工衛星を軌道上に打ち上げ、一体的に運用するシステム。多数の衛星で地球全体をカバーできるため、通信サービスや地球観測サービスなどを効率的に実現することができます。衛星は技術革新で軽量化や低コスト化が進んでおり、世界的に多くの衛星コンステレーションシステムが計画されています。

*2 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/024/toushin/mext_00001.html

- ロケットDECA 3つの強み

インターステラテクノロジズのロケットはMOMO、ZEROともに、設計上の工夫や生産技術の革新により抜本的な低コスト化を図っており、DECAでもそのコンセプトを継承します。また、ZEROのような小型ロケットではコストメリットが小さかった再使用技術を大型化に伴って新たに採用、従来より一桁安い価格で、国際競争力のある宇宙輸送サービスを国内に構築していきます。

- 飛躍的に伸びている世界の宇宙輸送

世界の宇宙市場は年々拡大しており、衛星の需要は大きく伸びています。中でも小型衛星コンステレーションの構築は、インターネット通信の普及や、衛星データを活用した「超スマート社会」の実現といった宇宙利用の普及に向けて欠かせない技術となっています。

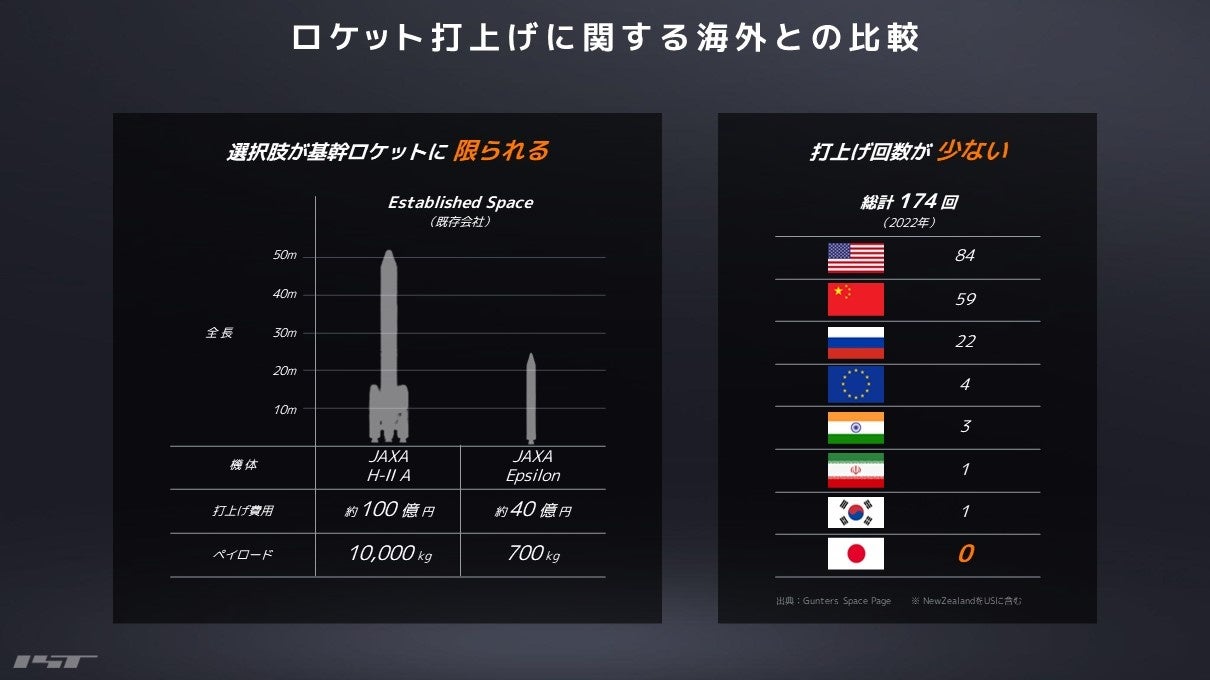

ロケットは衛星を運ぶための唯一の手段であり、アメリカや中国を中心に世界の打上げ回数は年々、飛躍的に増えています。一方、2022年の日本の打上げ回数は世界全体174回に対して0回となり(下図参照)、国内の衛星打上げ需要の多くが海外に流出しています。さらに、ウクライナ戦争の影響で、世界の宇宙輸送の約1割を占めているロシアのロケットを日本や欧米諸国は使えなくなり、経済安全保障の観点からも国内への宇宙輸送能力の増強が求められています。

- ロケットDECA 命名の由来

- インターステラテクノロジズ株式会社 会社概要

所在地 : 北海道広尾郡大樹町字芽武149番地7

代表者 : 代表取締役社長 稲川 貴大

事業内容 : ロケットの開発・製造・打上げサービス

https://www.istellartech.com/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像