介護×テクノロジーの未来を変える!「準備8割ワーク」×「テクノロジーとの向き合い方講座」でICT・ロボット選定・導入・活用が加速

「生産性向上応援セミナー&ワークショップ」におけるアンケート結果から見えたICT・ロボット導入・活用を加速させる鍵とは?(静岡県 令和6年度介護事業所業務革新推進事業)

介護分野における生産性向上ガイドラインの作成など、2017年の黎明期から国のさまざまな施策づくりに深く関わり、ウェルビーイングに溢れた介護事業所を創出するために「生産性向上」「働きがい向上」「リーダー育成」の3つを一度に実現することができる生産性向上伴走支援サービス「Sociwell(ソシウェル)」を展開している株式会社TRAPE(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:鎌田大啓)は、この度「静岡県 令和6年度介護事業所業務革新推進事業」に採択され、ICT・介護ロボット導入に向けたワークショップ や、介護テクノロジー機器メーカーも交えた、これまでにない具体的な深掘りのディスカッションを踏まえた実践的な「介護事業所の生産性向上と業務改善の理解を促進するセミナー」を全3回開催しました。今回そのアンケート結果からICT・ロボット導入・活用を加速させる重要な要素が明らかになりましたので、ご報告させていただきます。

【静岡県 生産性向上応援セミナー&ワークショップ とは】

静岡県においても生産年齢人口の減少に伴い、今後ますます介護人材の確保が困難になることが予想されています。そのため、限られた人的資源を有効に活用しながら、質の高い介護サービスを安定的に提供していくことが重要です。

この課題を解決する手段のひとつとして、介護現場でのテクノロジー機器の活用が注目されています。近年、介護テクノロジー機器の補助金を活用した導入率は増加傾向にあり、多くの事業所で導入の機運が高まっています。しかし、その一方で、以下のような悩みを抱える事業所も少なくありません。

-

「自分たちの事業所に適したテクノロジー機器をどう選べばよいかわからない」

-

「展示会ではさまざまな機器が紹介されているが、どれが最適なのか判断できない」

-

「補助金を活用して導入したものの、実際の運用がうまくいかない」

こうした課題に対応するため、本事業では、テクノロジー機器とどのように出会い、向き合っていけば介護事業所の生産性向上につながるのかを深く理解してもらうことを目的に、セミナー&ワークショップを企画しました。

本セミナーでは、介護事業所がテクノロジーを活用するための基礎知識を学び、導入・活用のポイントを体験を通じて身につけることができます。これにより、各事業所が自らの環境に合ったテクノロジーを選び、実際に活用していくための知見を得られるよう支援していきました。

【生産性向上応援セミナー&ワークショップ内容】

講演&ミニ対話セッション

-

講演テーマ:「介護における生産性向上の取組みのポイント」

厚生労働省が主催している生産性向上全国セミナー(ビギナーセミナー)でもお伝えしている内容について、特に重要なポイントを厳選し、分かりやすくお伝えしました。

-

ミニ対話セッション

登壇者:令和5年度業務改善モデル事業所

第1回:特定非営利活動法人えん 田畑様

第2回:社会福祉法人七恵会 特別養護老人ホーム浜松中央長上苑 宮澤様、本橋様

第3回:社会福祉法人花園会 特別養護老人ホーム レジデンス花 山本様モデレーター:株式会社TRAPE 代表取締役 鎌田大啓

TRAPEが伴走支援を行ったモデル事業所の皆さん(テクノロジー機器の導入・活用事業所、介護助手の導入・活用事業所)に登壇いただき、鎌田がインタビューを実施しました。

インタビューでは、成功の裏にどのような壁があり、それをどのように乗り越えたのか、さらに生産性向上の取り組みを別の言葉で表すとどのようなものなのかについて、それぞれの視点からお話しいただきました。

多くの事業所が直面する課題に向き合い、地道な対話とチャレンジの積み重ねで乗り越えてきた実体験は、他の介護事業所にとっても大いに参考になる内容でした。

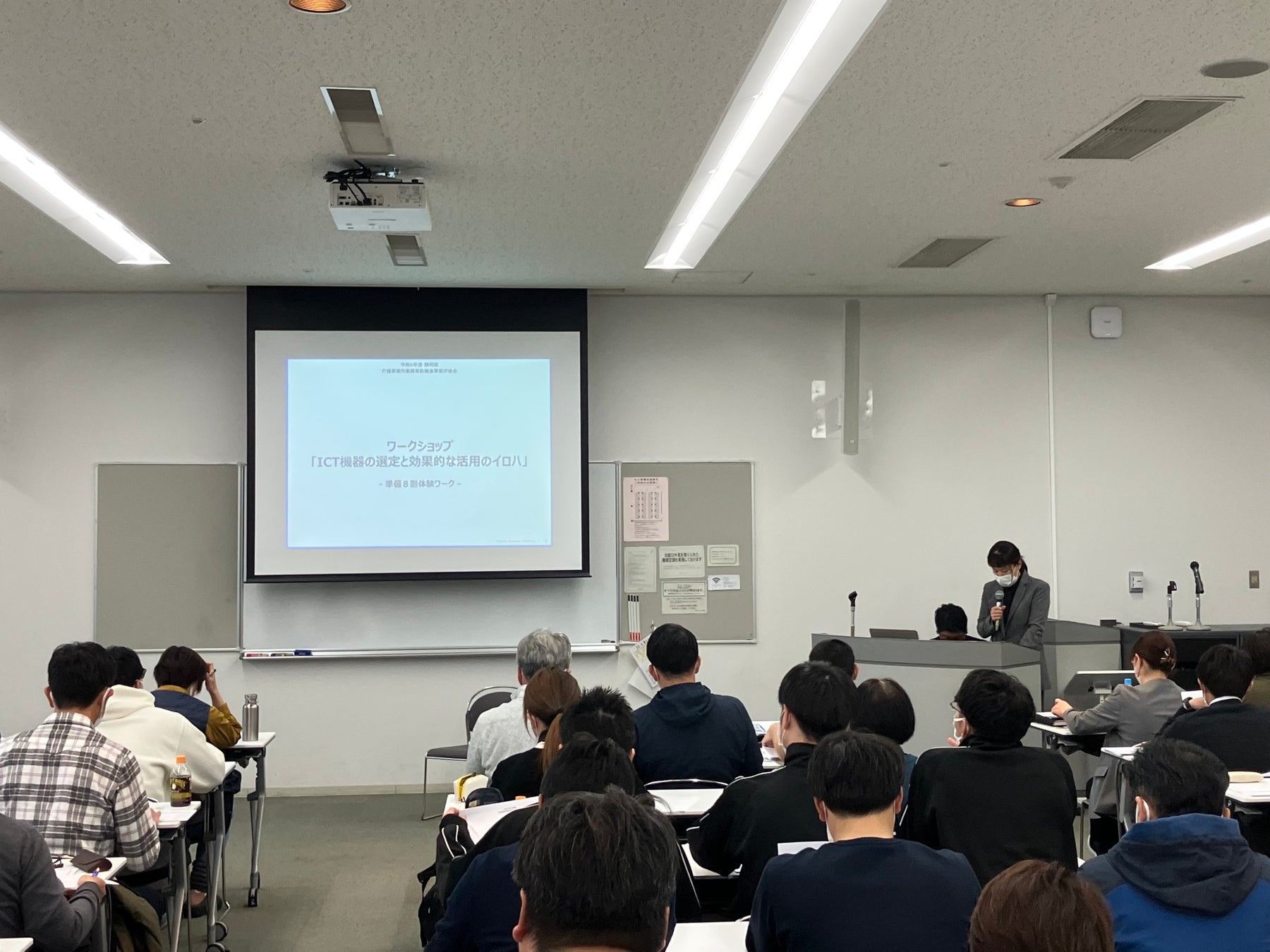

ワークショップ1「準備8割ワーク」

ワークショップ運営:株式会社TRAPE 代表取締役 鎌田大啓

テクノロジー機器を活用し、生産性向上の取り組みを成功させるためには、「生産性向上ガイドライン」のステップ1とステップ2が特に重要です。具体的には、業務課題にどれだけ真剣に向き合い、チームで徹底的に議論を重ね、「準備8割」をどれだけ実行できたかが成果を生み出す鍵となります。

しかし、この準備プロセスは「言うは易く行うは難し」であり、多くの事業所が「どうやって手をつければよいかわからない」と悩んでいます。そこで、本事業では、各事業所が自らの環境に合ったテクノロジーを適切に選び、実際に活用できるよう、最も重要な土台づくりを支援しました。

ワークショップ2「テクノロジーとの向き合い方講座」

-

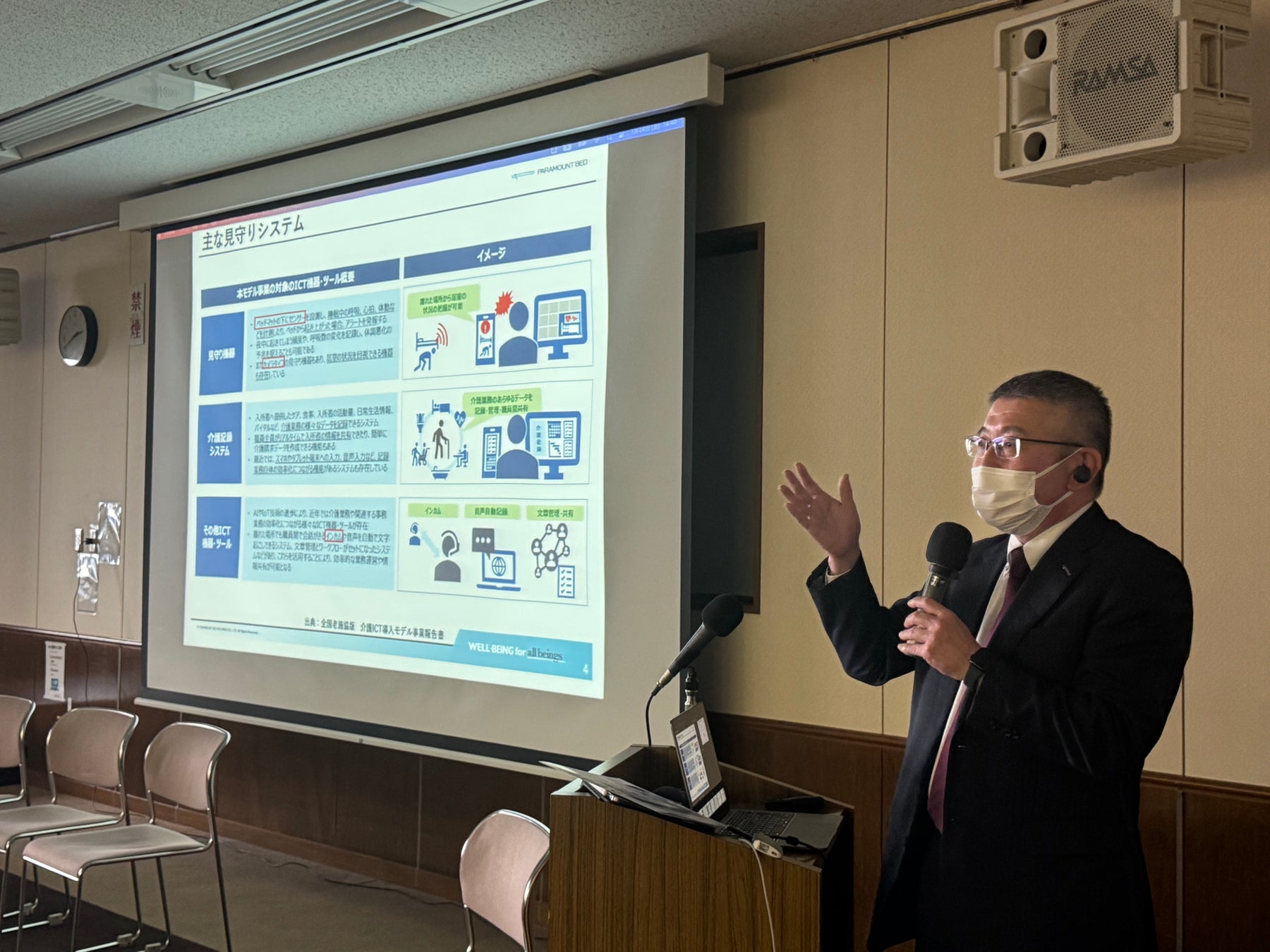

「3種の神器(介護ソフト、インカム、見守り機器)の紹介」

発表:介護テクノロジー機器メーカー企業様

・パラマウントベッド株式会社様

・エヌ・デーソフトウェア株式会社様モデレーター:株式会社TRAPE 代表取締役 鎌田大啓

令和6年度の介護報酬改定において、新たに「生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱ」が設けられました。その要件の一つとなっているのが、「介護テクノロジー機器 三種の神器」とされる介護ソフト、インカム、見守り機器です。

これらの機器には、それぞれ異なる特徴や役割があります。しかし、それを十分に理解せず、すべて同じものと捉えてしまうと、「思っていたものと違った」「期待した効果が得られない」といった問題が発生する可能性があります。

そこで、各メーカーが提供する介護テクノロジー機器をいきなり選ぶのではなく、まず基本的な種類や特徴を理解することが重要です。事前に知識を深めることで、自社の環境や課題に合った機器を適切に選び、効果的に活用することができます。

-

「現場課題とテクノロジー機器(機能)をどう掛け合わせていくといいか」

活用事例や顧客の声の紹介を踏まえて

導入にあたってのよくある壁と気をつけておいた方がいいポイント

発表:介護テクノロジー機器メーカー企業様

・パラマウントベッド株式会社様

・エヌ・デーソフトウェア株式会社様

モデレーター:株式会社TRAPE 代表取締役 鎌田大啓

-

「現場課題とテクノロジー機器(機能)をどう掛け合わせていくといいか」

活用事例や顧客の声の紹介を踏まえて

実際の介護現場での活用事例や顧客の声

発表:介護テクノロジー機器メーカー企業様

・パラマウントベッド株式会社様

・エヌ・デーソフトウェア株式会社様モデレーター:株式会社TRAPE 代表取締役 鎌田大啓

実際にテクノロジー機器を日々介護事業所へ届けているメーカー企業だからこそ、どのような事業所が導入に失敗し、どのような事業所が成功しているのかを熟知しています。

本セミナーでは、普段の展示会などではなかなか語られない導入現場のリアルな裏話を、モデレーターである鎌田が引き出し、参加者が思わず「なるほど!」と納得するような貴重な知見を共有していただきました。

特に、成功している事業所の特徴として、以下のようなポイントが挙げられました。

-

経営者が「自分ごと」として主体的に取り組んでいる事業所は、導入がスムーズに進みやすい

-

いきなり導入を決めるのではなく、「なぜこのテクノロジー機器が自分たちに必要なのか」をしっかり議論し、課題を深掘りした事業所は、導入後の運用も円滑に進む

このような具体的な事例や経験談を通じて、介護事業所がどのようにテクノロジー機器と向き合い、導入・活用していくべきかを深く考える機会となりました。

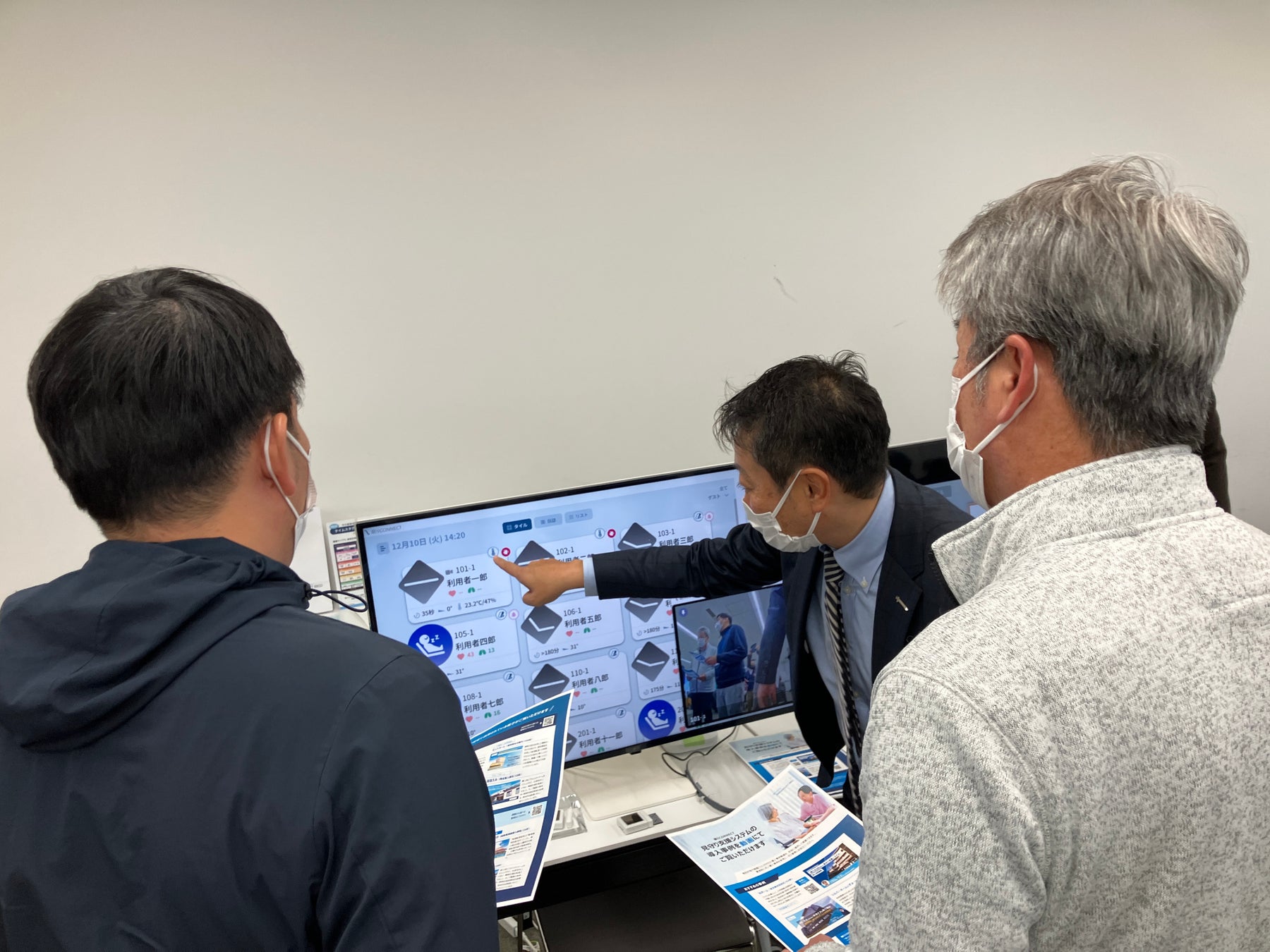

ワークショップ3「テクノロジーとの向き合い方講座」

-

「参加介護事業所と介護テクノロジー機器メーカー企業によるテクノロジー機器活用に向けた対話会」

参加者たちは「準備8割ワーク」を通じて、自分たちの現場の課題を整理し、その課題を解決するために必要な機能を具体化し、どのテクノロジー機器が自分たちに適しているのかを、より明確にイメージを持った状態で対話会を行いました。

その中で、介護テクノロジー機器『三種の神器』(介護ソフト・インカム・見守り機器)の機能やそれぞれの事業所に合った活用方法や導入のポイントについて、メーカー企業と対話を重ね、現場での疑問や不安を率直に相談していました。

この対話を通じて、参加者は「自分たちの現場ではどう活かせるか」をより具体的に考えるきっかけを得ることができ、明日からの取り組みに前向きに取り組む一歩を踏み出していました。

体験相談会

【参加者からの声 ーアンケートよりー】

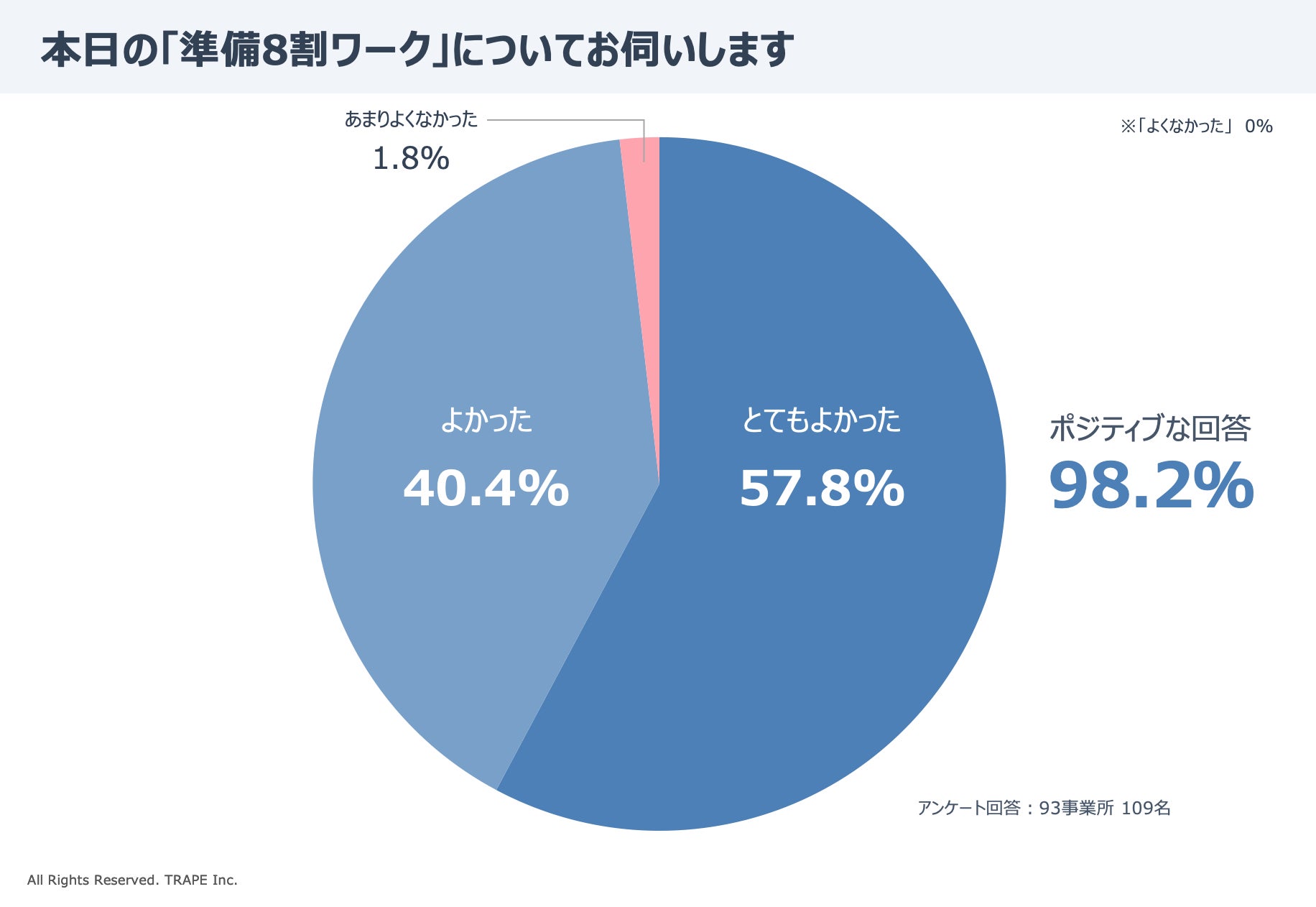

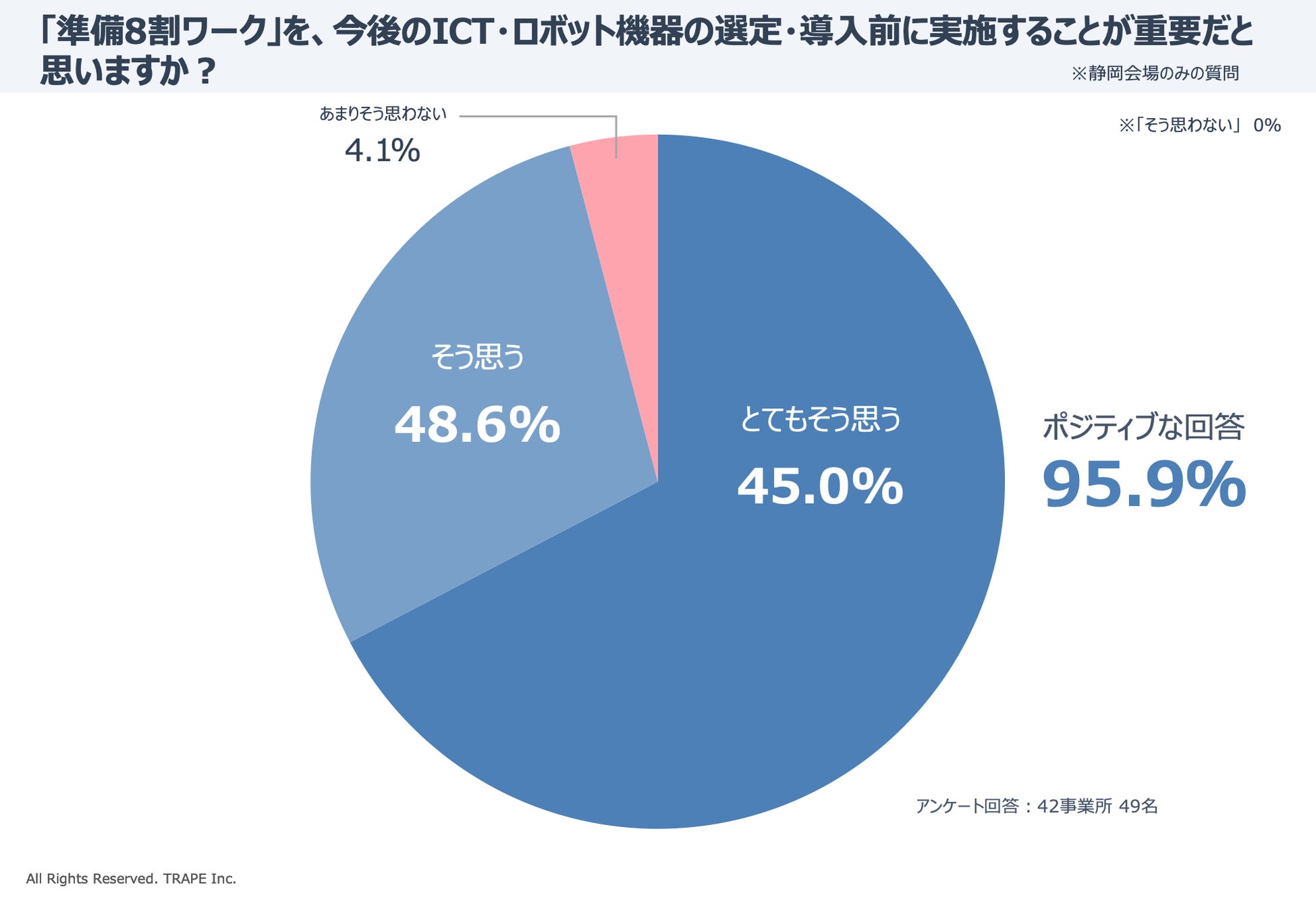

準備8割ワークに対するポジティブな回答は98.2%、また、「ICT・ロボット機器の選定・導入前に準備8割ワークを実施することが重要か」に対するポジティブな回答は95.9%に上りました。

これらの結果から、参加者はテクノロジー機器の導入前に準備を行う意義を強く実感したことがうかがえました。

また、参加者からは以下のような声が寄せられました。

「導入ありきでは駄目だとわかった」

「すでにICT機器を導入しているが使いこなせておらず、このワークを通して準備不足を実感した」

「機器の選定に欠かせない作業だと気づけた」

「事前準備をすればスムーズに導入できると感じた」

これらの意見からも、準備8割ワークがテクノロジー導入の成功において重要な役割を果たすことが示唆されました。

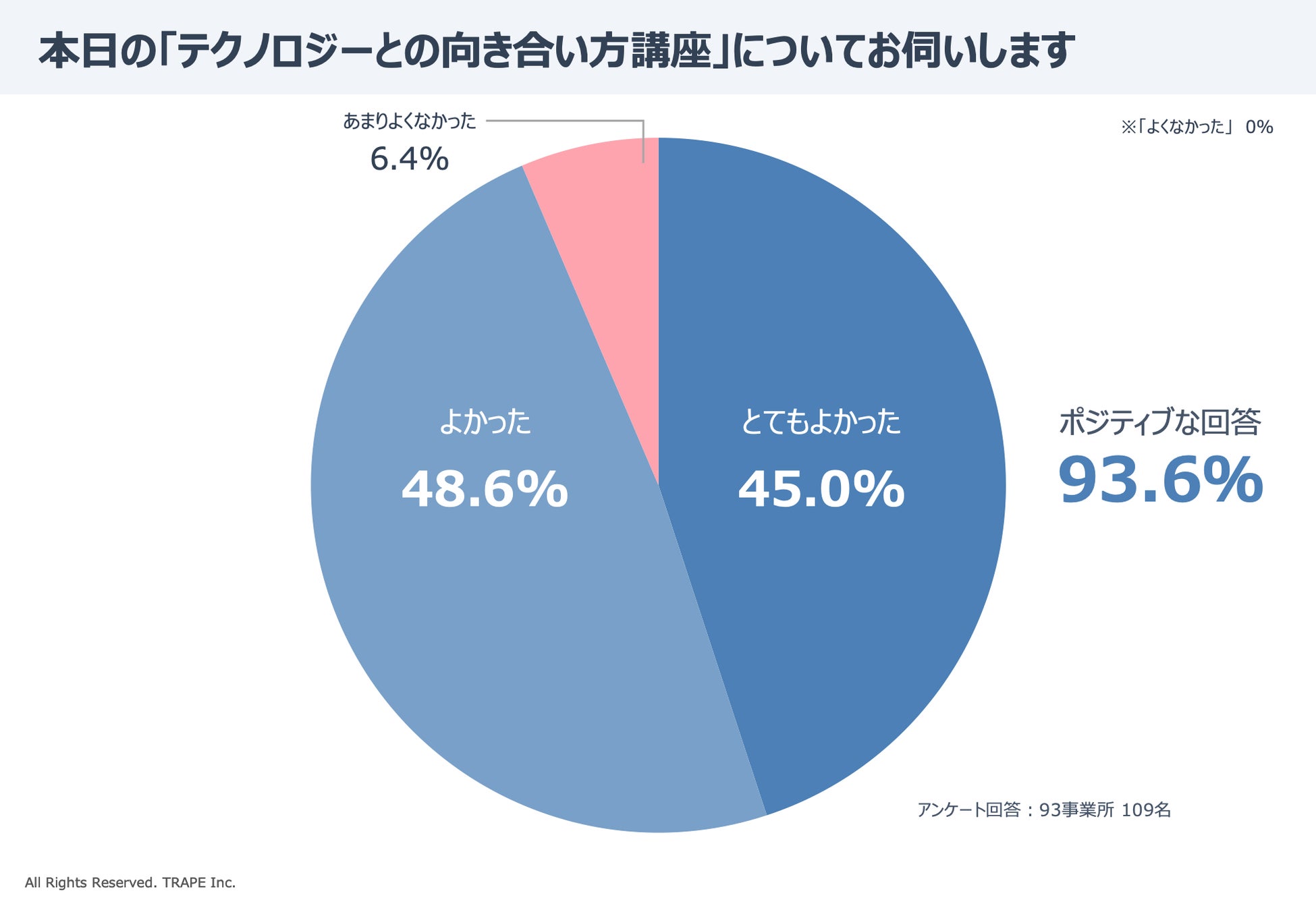

「テクノロジーとの向き合い方講座」に対するポジティブな回答は93.6%に上り、「介護テクノロジー機器 三種の神器」とされる介護ソフト、インカム、見守り機器との向き合い方について、実践的な知見を得られたことがうかがえます。参加者からは以下のような声が寄せられました。

「テクノロジーの必要性が理解できた」

「具体例の話が非常に参考になった」

「展示会や営業の場では聞けない、実際の失敗事例など深掘りした話を聞けた」

「導入のメリットだけでなく、効果を最大限に引き出す考え方を学び、導入がゴールではないと改めて感じた」

「機器の導入効果が具体的にイメージできた」

これらの感想から、講座が現場でのテクノロジー活用に対する理解を深め、具体的な行動につながる内容であったことがわかりました。

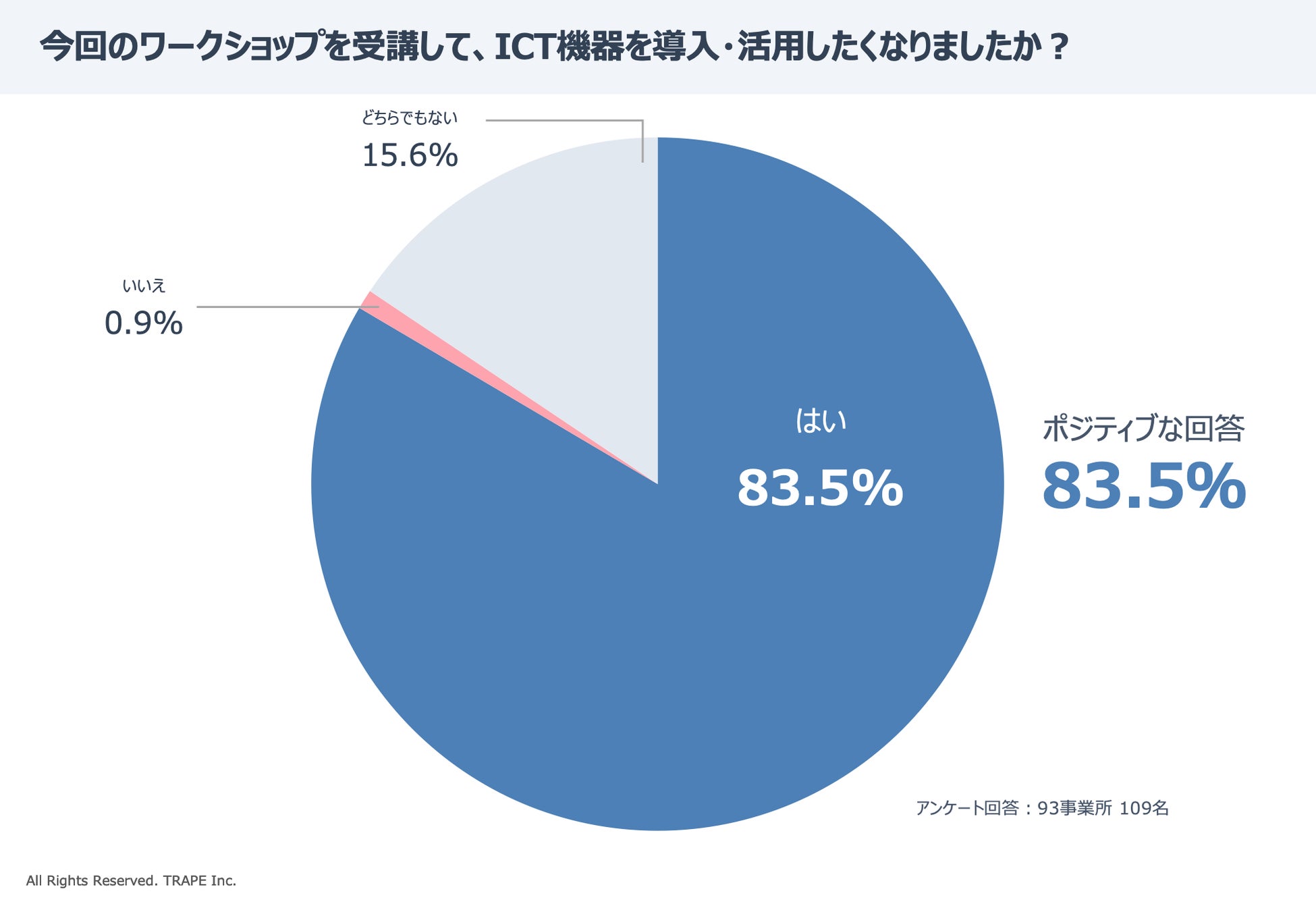

今回のワークショップを受講したことで、83.5%の参加者が「ICT機器を導入・活用したくなった」とポジティブに回答しました。参加者からは、以下のような声が寄せられています。

「知らなかったICTの活用法や失敗例の両方を知ることができ、参考になった」

「ICT機器の有効性を実感できた」

「ワクワクして取り組みたくなった」

「受講を通じてICT機器への理解が深まった」

「導入することで職員の働きやすさが向上し、利用者の生活もしやすくなると感じた」

これらの意見から、ワークショップがICT機器の導入・活用に対する意識を高めるきっかけとなったことがわかりました。

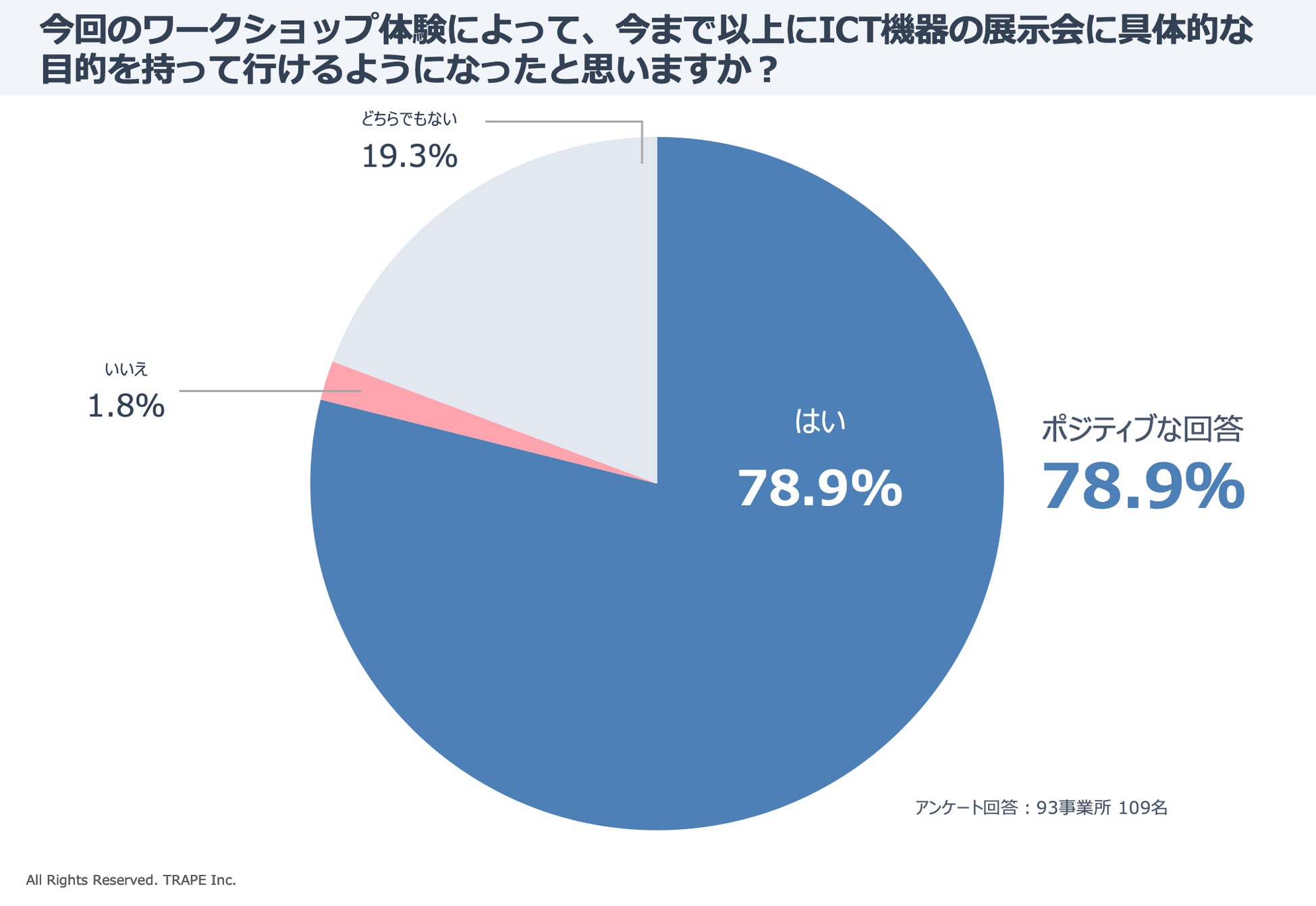

今回のワークショップを体験したことで、78.9%の参加者が「これまで以上に具体的な目的を持ってICT機器の展示会に行けるようになった」とポジティブに回答しました。

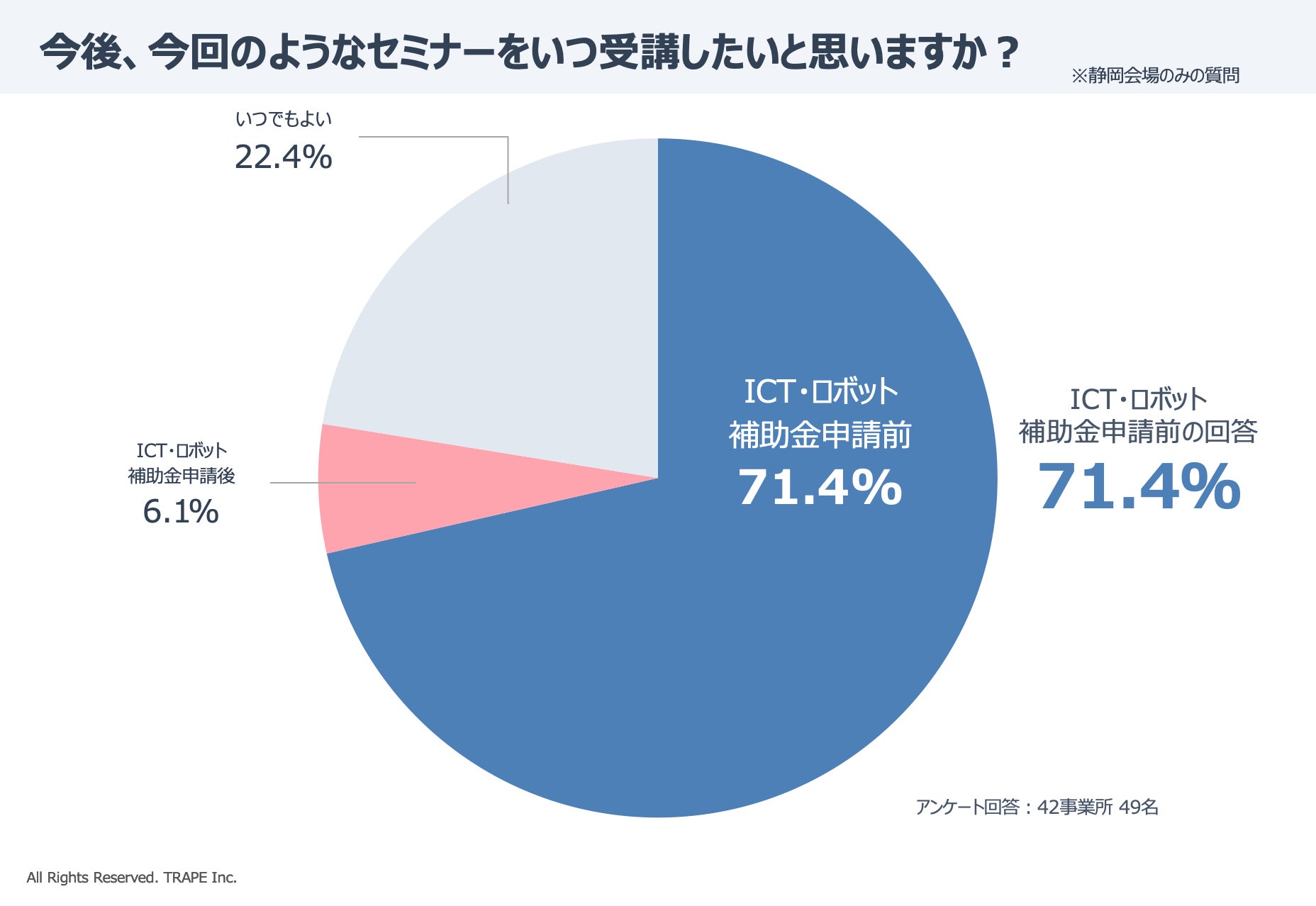

今回のような「準備8割」や「テクノロジーとの向き合い方講座」といったセミナーを「いつ受講したいか」を尋ねたところ、ICT・ロボット補助金申請前と回答した方が71.4%で最も多い結果となりました。 このことから、現場の実情に即した取り組みを行うことで、ICT・ロボット補助金での導入後テクノロジー活用が進まない現状への具体的な解決策となる可能性が示唆され、補助金を効果的に活用したテクノロジーの選定・導入、その後の利活用に結びつけられる可能性があると期待される結果となりました。

【介護テクノロジー機器メーカー様からのコメント】

パラマウントベッド株式会社

デジタルソリューション事業部 部長 深澤浩二 様

先日は、「静岡県 生産性向上応援セミナー&ワークショップ」にご参加いただき、誠にありがとうございました。様々な角度からテクノロジー活用の課題やご意見を頂戴し、大変有意義な時間となりました。

今回のセミナー・ワークショップでは、介護現場の生産性向上につながるテクノロジー活用について、皆様と共に深く掘り下げることができました。具体的な課題やニーズを共有できたことで、今後のテクノロジー開発・導入に向けた大きな一歩を踏み出せたと思っております。

皆様の貴重なご意見を製品やサービス開発に活かし、介護現場の課題解決に貢献できるよう努めて参ります。

これからも、皆様と共に介護×テクノロジーの未来を変え、現場課題を解決できるテクノロジー開発・導入に向けて邁進して参ります。

エヌ・デーソフトウェア株式会社

戦略マーケティング部 アライアンス課 課長 迫田武志 様

静岡県令和6年度介護事業所業務革新推進事業「介護事業所の生産性向上の取組み応援セミナー&ワークショップ」に参加させていただきましてありがとうございました。

TRAPE様の実施された本セミナー&ワークショップのメリットは、セミナーの受講とメーカーの製品展示を見れることだけでなく、メーカーに対して、対話方式で現在抱えている課題をぶつけ、メーカーの過去の導入事例、成功事例、失敗事例などを共有させて頂き、参考となる情報が得られることだと思いました。

各事業所の皆様はそれぞれの課題をお持ちで、その解決方法について、本ワークショップに参加され、具体的に紙に書いて課題を可視化しながら、解決方法や進め方などが見えてきたのではないかと思います。

生産性向上は、一朝一夕に実現できるものではありません。

日々の業務における小さな改善を、石を積み重ねるように地道に着実に積み上げていくことで、大きな変化へと繋がっていきます。

焦らず、諦めず、一歩ずつ前進する過程で、私どももご協力させていただきながら、事業所様の働きやすい環境づくりに貢献が出来ればと考えております。

【都道府県・市町村の担当者の皆様へ】

<株式会社TRAPE(トラピ)の生産性向上における取組み概要>

-

株式会社TRAPEは、2017年の介護業界において生産性向上という言葉が用いられた黎明期から、以下の活動を行ってきました。

-

厚生労働省の事業所向け「生産性向上ガイドライン」と自治体向け「生産性向上ガイドライン」の作成に深く関わり、厚生労働省主催の全国セミナーを4年連続で開催してきました。

-

2019年に日本で初めての地域版介護現場革新会議において熊本県と連携し、事務局運営、プロジェクト全体のグランドデザイン、実際の施設に対する伴走支援の実施など、オールインワンで成果を生み出してきました。

-

研修会やワークショップ、実際の伴走支援などを通じて3,000を超える介護事業所の経営者やミドルリーダーの思いに耳を傾け、対話を重ねてきました。

-

多くの施設サービスから在宅サービスまで、介護事業所の伴走支援を実施し、その取り組みの結果として、生産性向上、働きがいの向上、自律的な人材育成の3つを常に同時に生み出してきました。

-

2020年〜2024年にわたり厚労省が主催する介護事業所に向けた生産性向上全国セミナーで講演を担当しております。

-

2022年には、全国17ヶ所あるロボット相談窓口(厚労省 プラットフォーム事業)のうち1/3の6窓口の業務アドバイザーとして、2023年には全国16ヶ所あるロボット相談窓口のうち1/3の6窓口の業務アドバイザーとして数多くの介護事業所におけるICT・ロボット導入・活用の伴走支援を実施しました。2024年度は全国11箇所のロボット相談窓口のうち7箇所のロボット相談窓口の業務アドバイザーを行っています。(来年度以降ワンストップ窓口へ移行するための土台づくり)

-

2023年から、あおもり介護現場向上総合相談センター(青森県生産性向上総合相談窓口=ワンストップ窓口)や介護職場サポートセンターひろしま(広島県生産性向上総合相談窓口=ワンストップ窓口)と業務アドバイザー契約を締結し、全国に先駆けた取り組みをデザイン、ご支援しております。その他にも複数自治体様のご支援をしております。

-

ケアプランデータ連携システムへの取組みも行なっています。都道府県や市町村が実施する「ケアプランデータ連携システムの地域におけるモデル事業づくり」のご支援を行っています

◾️地方公共団体による『ケアプランデータ連携システム』活用セミナー

【2023年12月6日(水)開催】パネルディスカッション 『ケアプランデータ連携システムを普及させるポイント』

(モデレーター:株式会社TRAPE 鎌田大啓)

https://youtu.be/HSjxEQKTxyI?si=0LNQJ5sb99oigAkT

◾️全国自治体向け『地域が取り組むケアプランデータ連携のいま』オンラインウェビナー

【2024年12月4日(水)開催】ケアプランデータ連携システムについて、自治体や連合会、介護事業所の施策事例を紹介し、施策の具体的なヒントを知ることができるセミナー

第2部:TRAPE の鎌田氏と聞く!新たな普及施策と事業者の声

(モデレーター:株式会社TRAPE 鎌田大啓)

-

弊社代表鎌田は、「生産性向上ガイドライン作成」や「介護生産性向上総合相談センター」をはじめとする厚生労働省における生産性向上に関するさまざまな委員会に委員として深く関わってきました。2024年度は、生産性向上ガイドライン改定委員会の委員、ワンストップ窓口をさらによりよくすることを検討する委員会の委員を務めております。

【株式会社TRAPE(トラピ)について】

代表:鎌⽥⼤啓

本社:⼤阪市淀川区⻄中島5-11-9 新⼤阪中⾥ビル3F

設⽴:2015年9⽉

事業内容:

・「Sociwell ソシウェル」

「生産性向上」「働きがい向上」「リーダー育成」の3つを一度に実現することができる

生産性向上 伴走支援サービス

・「介護経営者クラブ」

組織の枠を超えて経営者が対話し合い知見をシェアできる会員制コミュニティ

・「厚生労働省・自治体関連事業」

高齢者支援セクションが安心して頼れる一気通関の事業パートナー

【お問合せ・ご質問・取材のお申込みはこちら】

株式会社TRAPE 広報担当 宛

E-mail:info@trape.jp

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- その他

- ビジネスカテゴリ

- 福祉・介護・リハビリ政治・官公庁・地方自治体

- 関連リンク

- https://trape.jp/

- ダウンロード