77%の人が知らなかった事実!「不妊のカップルは4.4組に1組」

不妊に関する意識・環境調査2024結果発表!

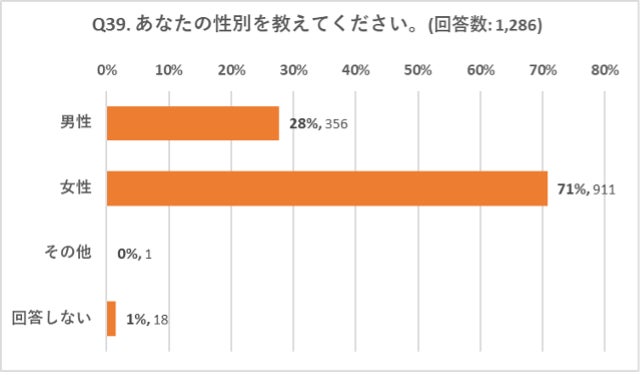

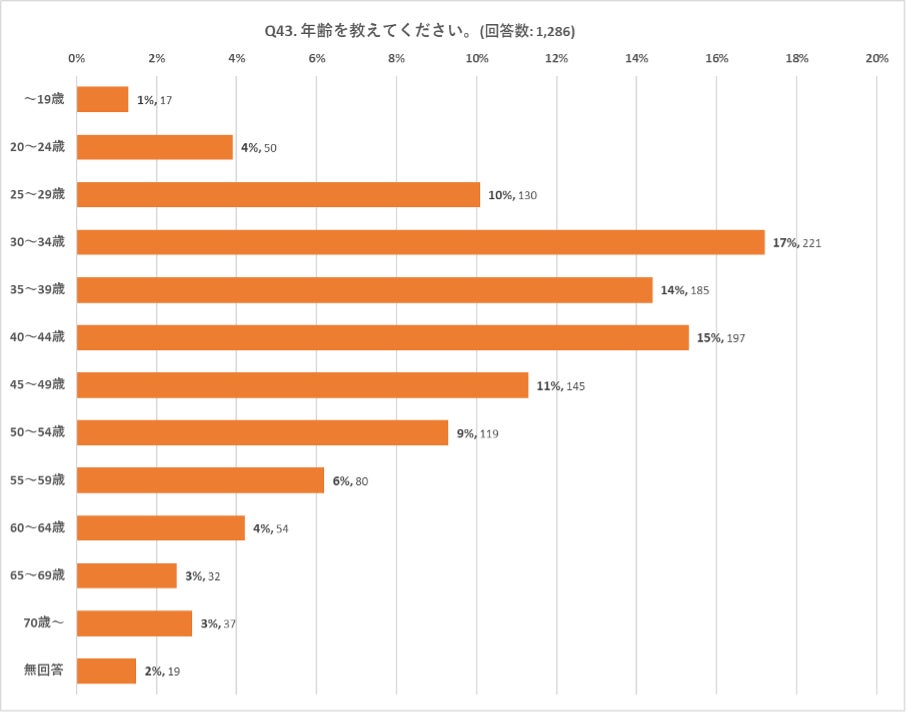

不妊治療患者をはじめ不妊・不育で悩む人をサポートするセルフサポートグループ「NPO 法人 Fine (ファイン、以下「当法人」)」は、2024年11月~2025年2月に、不妊の当事者か否かを問わず、全ての年代・性別の方を対象に「不妊に関する意識・環境調査2024」を実施し、1,286人の回答を得ました。

この調査では、社会の人々の、妊活や不妊についての考え、不妊治療、不育症治療に対する意識を浮き彫りにし、妊活の理解促進や環境改善につなげることを目的としています。調査では、幅広い年代の方々の不妊や不妊治療に関する知識、職場で妊活や育児または介護と仕事を両立している人がいたら、応援したいと思う理由や、応援するのは難しいと思う理由などについて質問しました。

<調査結果のハイライト>

-

妊活や不妊治療は「治療に時間がかかる」(75%)とイメージする人が多い一方、「すぐに妊娠できる」(3%)とイメージする人は少ない。不妊治療をすれば妊娠できるわけではないことは知られている。

-

女性の62%、男性の20%は「不育症」の言葉を知っている。

-

不妊や不妊治療に関わる言葉や基本的な知識は知られているが、「不妊について心配したことのあるカップルは3組に1組」などのより深い統計や事実については知られていない。

-

77%の人は「不妊の検査や治療を受けたことがあるカップルは4.4組に1組」であることを知らない。

-

不妊治療に健康保険が適用されたことの認知率は55%、保険診療と自由診療から選択できることは34%の人にしか知られていない。

-

80%以上の人が、仕事をしながら妊活や育児、介護をしている人を「応援したい」と思っているが、不公平感があることや納得感が少ないという障壁がある。

-

78%の人が「不妊退職」という言葉を知らない。

-

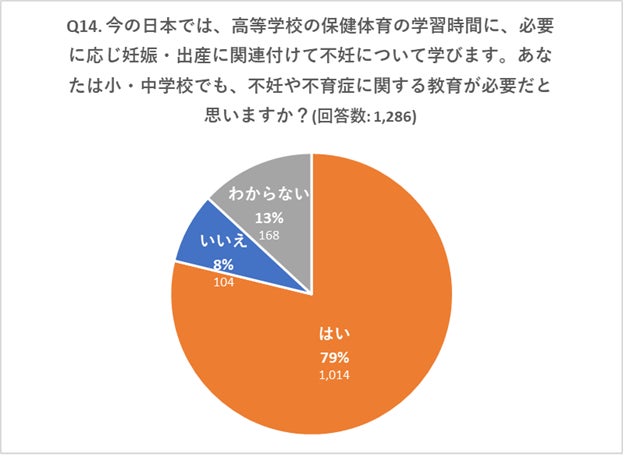

不妊や不育症の知識について、79%の人が「小・中学校でも教育が必要」と思っている。

<調査結果概要>

<1> 妊孕性(にんようせい)や不妊・不育症の知識について

すべての回答者に、不妊や不妊症の定義、卵子や精子の知識、不妊治療に関する言葉を耳にしたことがあるか等の基本的なことについて尋ねました。

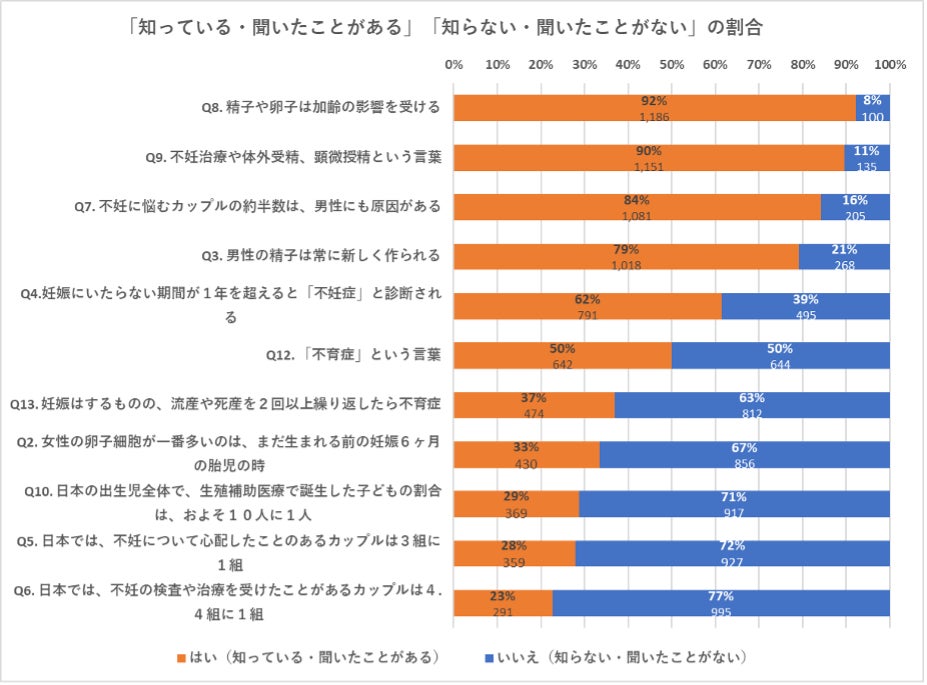

最も多く知られていたのは「精子や卵子は加齢の影響を受けること」(Q8)の92%で、次いで多かったのは「不妊治療や体外受精、顕微授精という言葉」(Q9)の90%、「不妊に悩むカップルの約半数は、男性にも原因がある」(Q7)84%でした。(図1)

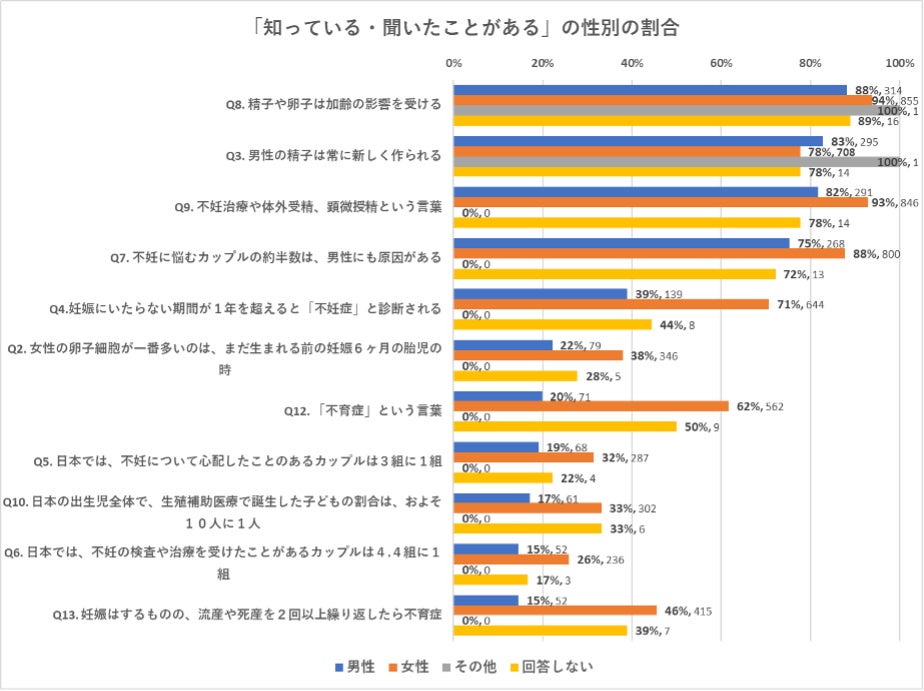

男性と女性の回答でもっとも差が大きかったのは、「不育症という言葉」(Q12)を知っているの42ポイントで、次に「妊娠にいたらない期間が1年を超えると『不妊症』と診断される」(Q4)が32ポイント、「妊娠はするものの、流産や死産を2回以上繰り返したら不育症」(Q13)が31ポイントと続き、いずれも男性の知っているという回答が少ない結果でした。(図2)

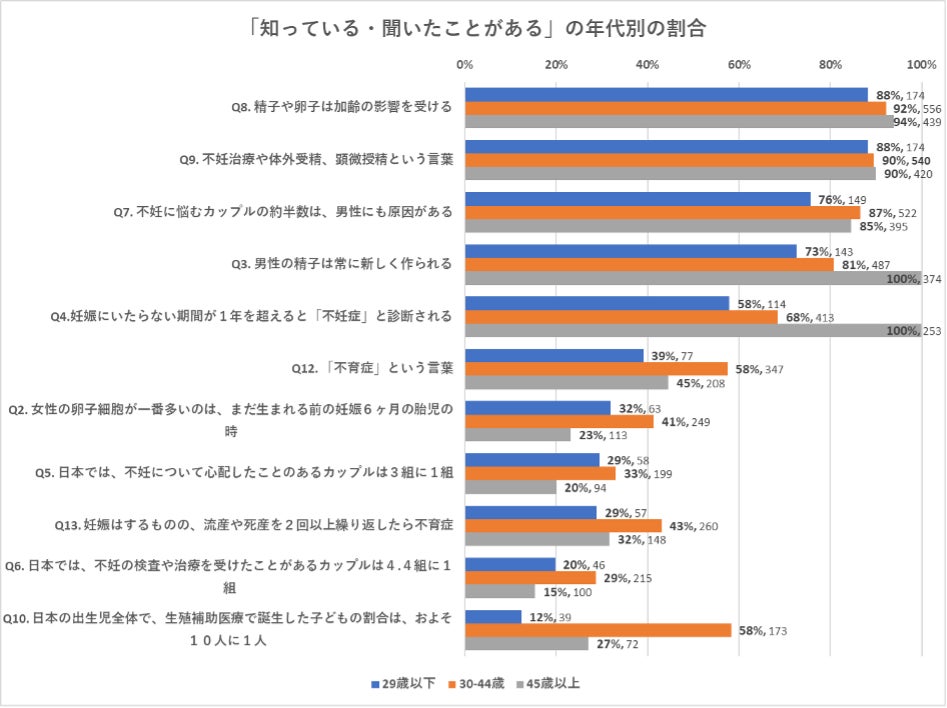

概ねよく知られている設問を年代別にみてみると、29歳以下の人はQ8とQ9で88%が「はい」と回答しました。30~44歳ではQ8で92%が「はい」と回答し、Q9で90%が「はい」と回答しました。45歳以上の人は「男性の精子は常に新しく作られる」(Q3)とQ4を100%の人が「はい」と回答しました。

あまり知られていない設問を年代別にみてみると、29歳以下の人は「生殖補助医療で誕生した子どもの割合」(Q10)では12%しか知られておらず、「不妊の検査や治療を受けたことがあるカップルは4.4組に1組」(Q6)では20%が「はい」と回答しました。30~44歳はQ6では29%が「はい」と回答し、「不妊について心配したことのあるカップルは3組に1組」(Q5)では33%が「はい」と回答しました。45歳以上の人はQ6では15%が「はい」と回答し、Q5では20%が「はい」と回答しました。(図3)

すべての回答者に小・中学校でも、不妊や不育症に関する教育が必要か尋ねたところ(Q14)、79%が「はい」と回答しました。(図4)

[回答者からのコメント]

・「不妊がだれにも起こることだと、早くから、子どもたちに教育してほしい」(35~39女性・富山県・契約社員)

・「高齢出産は当たり前でなくさまざまなリスクが伴う。妊娠するならば若い方がいいという生物的な前提をもっと強調していくことが必要だと思う」(30~34男性・愛知県・正社員(一般職))

<2>妊活・不妊治療・不育症治療のイメージについて

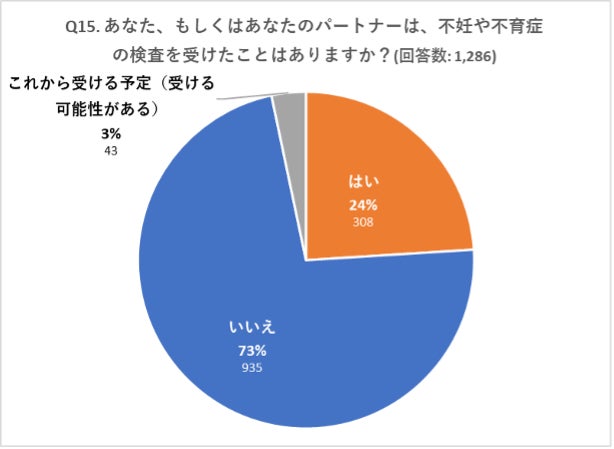

「不妊や不育症の検査を受けたことはありますか」(Q15)では、「はい」24%、「いいえ」73%、「これから受ける予定(受ける可能性がある)」3%でした。(図5)

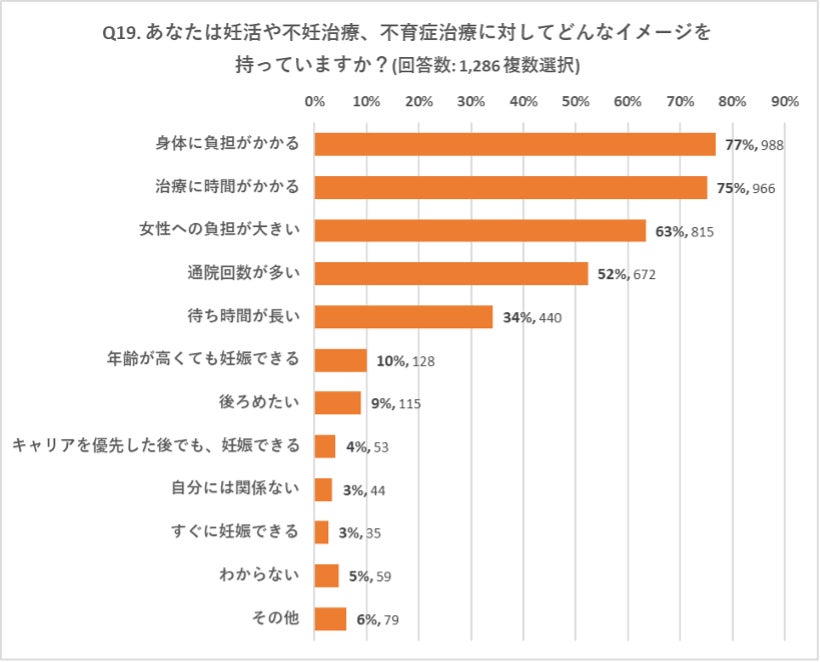

「妊活や不妊治療、不育症治療のイメージ」(Q19)では、「身体に負担がかかる」を選択した人が77%と最も多く、「治療に時間がかかる」75%、「女性への負担が大きい」63%と続きました。(図6)

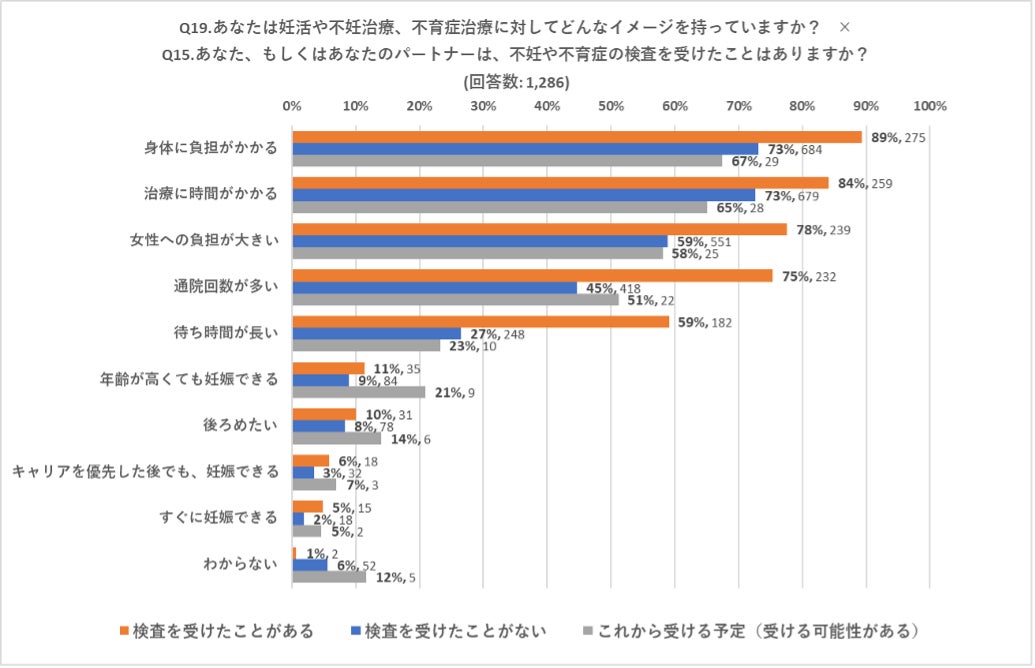

Q15とQ19をクロス集計したところ、検査を受けたことがある人と検査を受けたことがない人それぞれが最も多く選択したのは「身体に負担がかかる」で、「治療に時間がかかる」、「女性への負担が大きい」と続きました。

検査を受けたことのある人と検査を受けたことのない人との差が最も大きかったのは「待ち時間が長い」が32ポイント、その次は「通院回数が多い」が30ポイントでした。

治療の負担に関する項目は、検査を受けたことのない人でもイメージできている人は多いものの、(診察の)待ち時間や通院回数については、実際に検査を受けたことのある人にしかわからないということが浮き彫りになりました。(図7)

<3>保険適用について

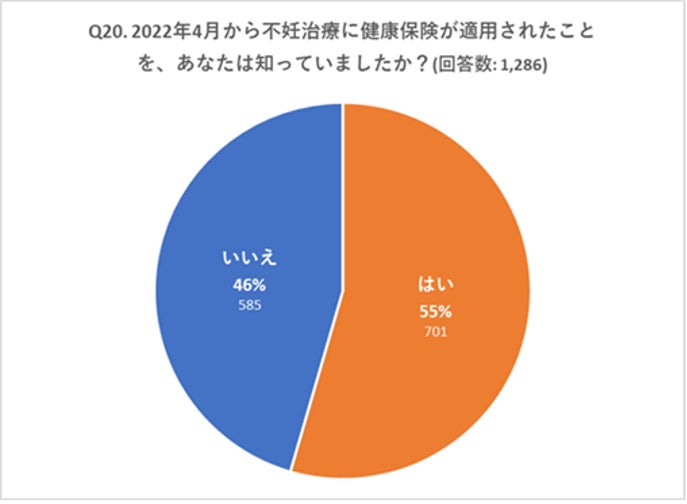

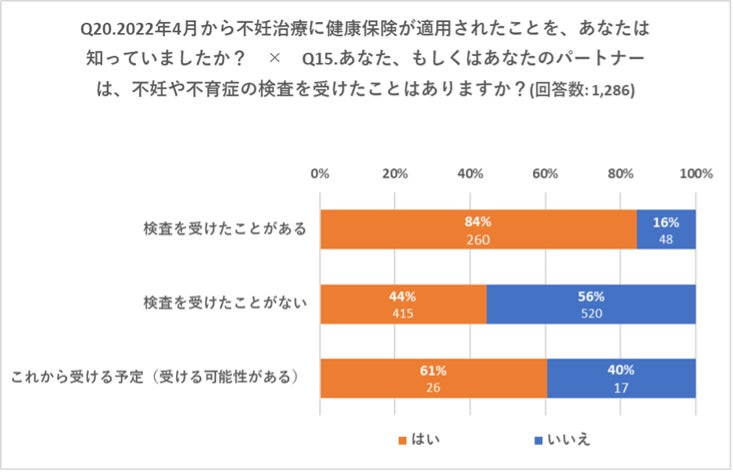

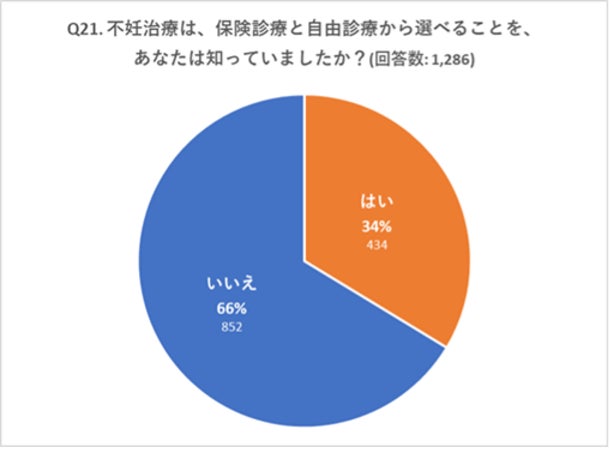

不妊治療の保険適用(Q20)では55%が「はい」と回答し、45%が「いいえ」と回答しました。不妊治療は保険診療と自由診療から選択可能(Q21)では34%が「はい」と答え、66%が「いいえ」と答えました。Q20とQ15をクロス集計したところ、検査を受けたことがある人と受けたことがない人でみると、「はい」と答えた人は、検査を受けたことがある人のほうが40ポイント多く、「いいえ」と答えた人は、検査を受けたことがない人のほうが40ポイント多かったです。(図8,図9,図10)

[~19歳女性・福岡県・学生からのコメント]

不妊治療に健康保険が適用された2022年4月ごろはメディアでも大きく取り上げられました。その一方、「私自身も月経が来ず、妊娠しづらいだろうなと不安に思っています。不妊治療における費用はとてもかかるイメージで不妊治療は保険適用でしょうか?免除とかあるのかな?と疑問に思い知りたいです」

上記コメントにあるように、当事者の立場にならないとその情報はまだまだ届きにくいことを表しています。

<4>仕事と治療の両立について

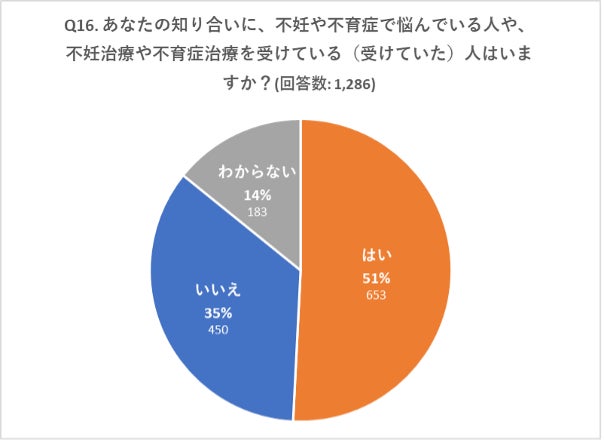

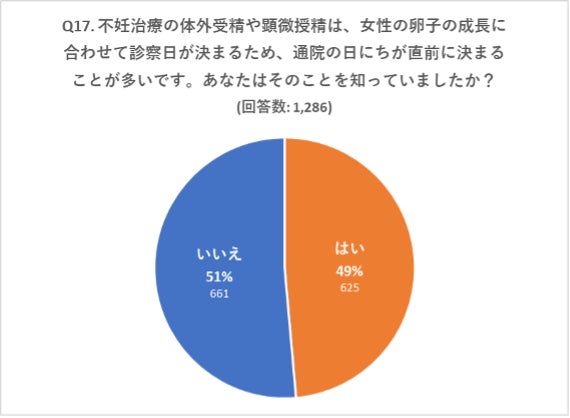

「あなたの知り合いに不妊・不育症の当事者はいますか」(Q16)では、「はい」(51%)、「いいえ」(35%)、「わからない」(14%)と、半数が「いる」と答えました。「体外受精や顕微授精の通院の日は直前に決まる」(Q17)ことを知っているか尋ねたところ、49%が「はい」と回答しました。(図11,図12)

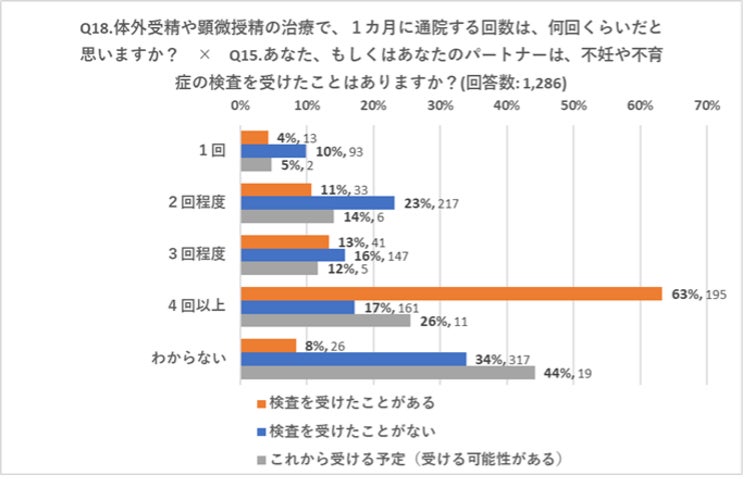

「不妊や不育症の検査を受けた経験」(Q15)と「体外受精や顕微授精の1カ月に通院する回数」(Q18)をクロス集計したところ、検査を受けたことがある人は通院回数を「4回以上」(63%)と答えた人が最も多く、検査を受けたことのない人は「わからない」(34%)が最も多い回答でした。(図13)

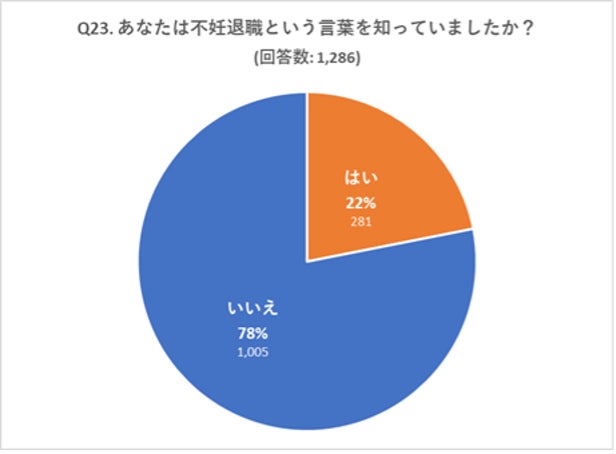

「不妊退職という言葉を知っていましたか」(Q23)では、「はい」と答えた人が22%と、不妊治療による退職が約2.6人に1人もいる事実(Fine調査「仕事と不妊治療の両立に関するアンケート2023」より)は一般的にはまだまだ知られていないことがわかりました。(図14)

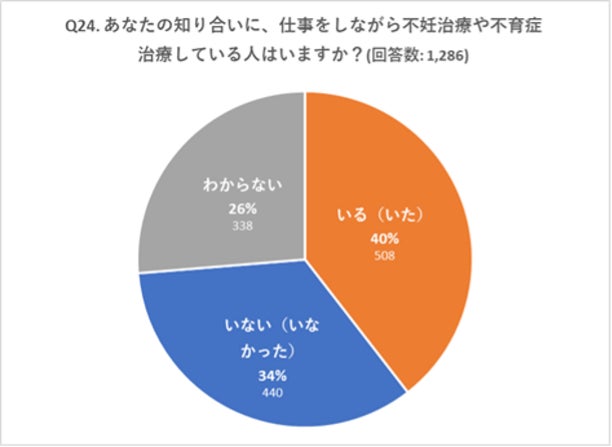

「知り合いに、仕事をしながら不妊・不育症の当事者はいますか」(Q24)では、「いる(いた)」が40%、「いない(いなかった)」が34%、「わからない」が26%でした。(図15)

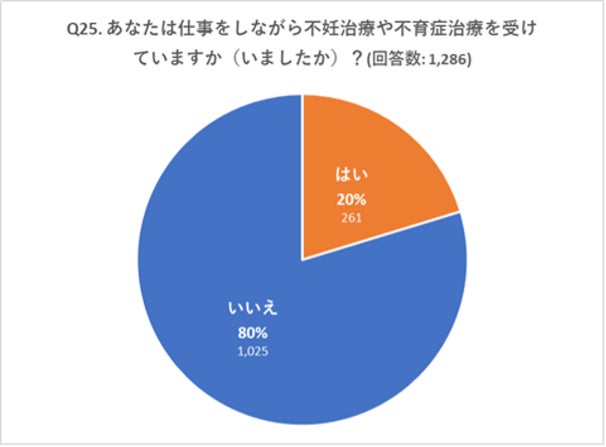

「あなたは仕事をしながら不妊治療や不育症治療を受けていますか」(Q25)では、「はい」(20%)、「いいえ」(80%)でした。(図16)

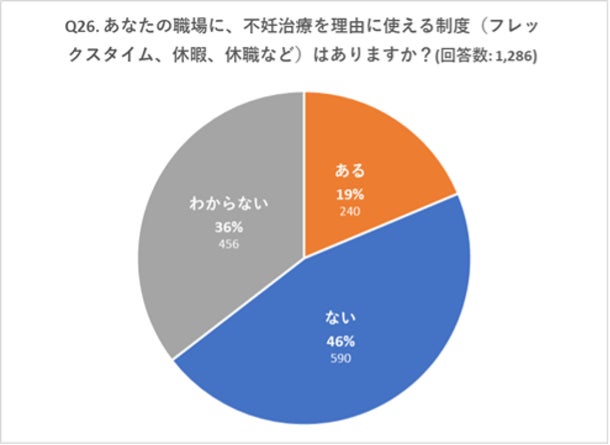

「職場に、不妊治療を理由に使える制度はありますか」(Q26)では、「ある」(19%)、「ない」(46%)、「わからない」(36%)でした。(図17)

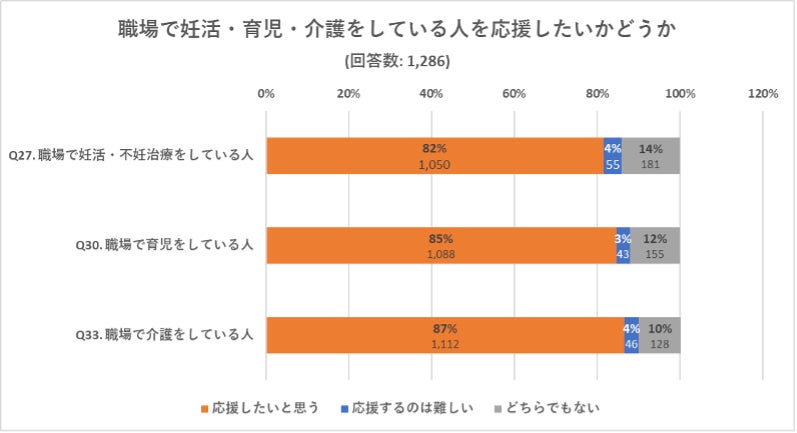

職場で「妊活や不妊治療、不育症治療している人を応援したい」(Q27)と回答した人は82%、「育児をしている人を応援したい」(Q30)と回答した人は85%、「介護をしている人を応援したい」(Q33)と回答した人が87%でした。(図18)

いずれも「応援したい」と思う人が多く、妊活や不妊治療、育児、介護の順で、その割合が増えています。

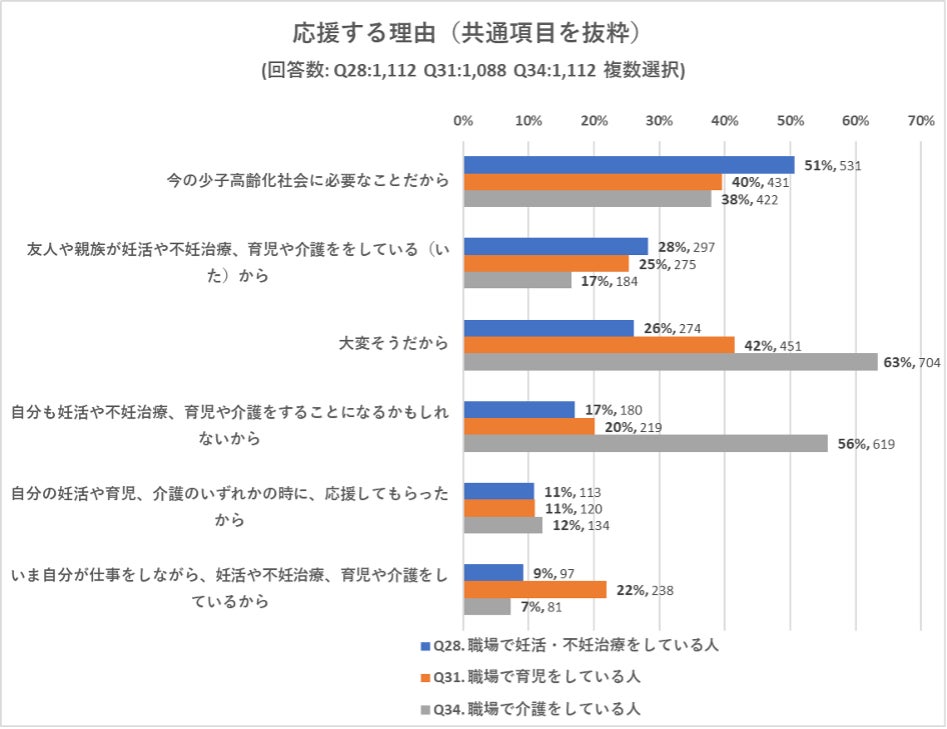

応援する理由でそれぞれ共通している選択肢を抜き出して比較してみました(Q28、Q31、Q34)。

「妊活や不妊治療、不育症治療している人を応援」する理由で最も多かったのは「今の少子高齢化社会に必要なことだから」(51%)と、どちらかというと社会的意義が理由であることに対し、「育児、介護をしている人を応援」する理由最も多かったのは「大変そうだから」(育児42%、介護63%)と、共感や理解からくるものであることがわかりました。(図19)

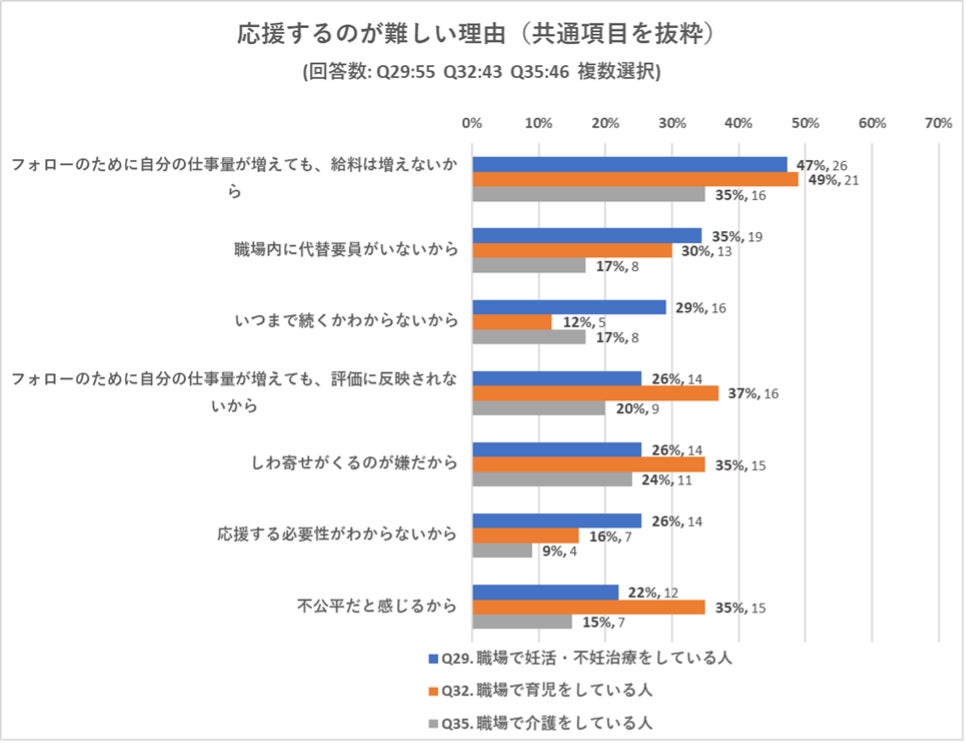

妊活や育児、介護している人を応援するのが難しい理由で、それぞれ共通している選択肢を抜き出して比較しました(Q29、Q32、Q35)。

-

最も多かったのは「フォローのために自分の仕事量が増えても、給料は増えないから」(妊活47%、育児49%、介護35%)でした。

-

妊活は「職場内に代替要員がいないから」(35%)、「いつまで続くかわからないから」(29%)と続きました。

-

育児は「フォローのために自分の仕事量が増えても、評価に反映されないから」が37%、「しわ寄せがくるのが嫌だから」と「不公平だと感じるから」がともに35%でした。

-

介護は「しわ寄せがくるのが嫌だから」(24%)、「フォローのために自分の仕事量が増えても、評価に反映されないから」が20%でした。(図20)

<5> 回答者のプロフィール

自由記述回答(抜粋)

◆不妊治療に関すること(Q36)

-

以前同僚に不妊で悩んでいる方がいた。そのときはじめて男性に原因があるケースがあることを知った。10年ほど前のことだったが今は環境が変わって少しは社会全体が不妊治療に理解を示しているように思っていたが、私は知らないことだらけだった。(50~54歳男性・徳島県・正社員(一般職))

-

治療にあたって、突然休むことや、体調が悪くなることが多い。そのことを職場に伝えるのが大変です。病休が続いたときに「妊娠したの?」と聞かれるのも苦しいです。そうじゃないから不妊治療をしているので、精神的ダメージが酷い。知識がないから、「女性の病休増=妊娠」としか捉えられない人が多い。(25~29歳女性・北海道・国家/地方公務員)

-

今自分が結婚や妊娠の予定がないため、不妊治療とは具体的に何をするのかわかっていない。自分含め若い女性や男性への認知が広がるべきだと思う。(25~29歳女性・東京都・派遣社員)

-

赤ちゃんを欲しいと思うかどうか?も人それぞれだと思います。不妊治療をする方を、もちろん応援したいと思いますし、赤ちゃんを欲しくないと思う方も、それでいいと認められる雰囲気があるといいなぁと思います。(55~59歳女性・千葉県・フリーランス)

-

不妊治療が発展して、高齢になっても産める可能性に期待をしないことも重要だと思う。高齢出産のリスクも他人ごとと思わずに強調した方が良いと思う。(40~44歳女性・神奈川県・パート/アルバイト)

-

不妊治療してまで子どもがほしいんだなという強い意志を感じる。(35~39歳女性・大阪府・正社員(一般職))

◆不育症治療に関すること(Q36)

-

不育症の治療も保険適用になって欲しい。(30~34歳女性・山形県・パート・アルバイト)

-

この言葉すら知らなかった。(55~59歳女性・静岡県・パート/アルバイト)

-

私自身も母親が流産を経験したのちの子であり、他人事ではないテーマだと感じています。(20~24歳女性・京都府・団体職員)

-

知らなかったのでもっと広めてほしい。(25~29歳男性・鹿児島県・正社員(一般職))

-

あまり知られていない病気なので、もっとわかりやすく知られたらいいです。(45~49歳女性・石川県・フリーランス)

卵子凍結に関すること(Q36)

-

若い世代に卵子凍結についてのセミナーなどを行う機会が増えると良いと思う。将来に役立つ。(30~34歳女性・宮城県・正社員(専門職))

-

晩婚化に備えるにはいいかもしれませんが、卵子さえ凍結すればいいわけではないので、やはりキャリアを維持しながらも早めに結婚できる社会体制を作っていくべきだと思います。(35~39歳女性・東京都・正社員(専門職))

-

現在32歳女性。直近で結婚の予定はありません。芸能人が卵子凍結をしているのを聞き、わたしもしてみようと考えています。親も賛成してくれています。ただ、私の住む地域に卵子凍結に対応している医院が少ないのが難点です。(30~34歳女性・和歌山県・国家/地方公務員)

-

やってみたいと思いますが、金額が高くなかなか手が出ません。自分の卵子は残しておきたいです。(25~29歳女性・大阪府・契約社員)

-

こういうことをちゃんと考えるのに、遅すぎました。(40~44歳女性・東京都・パート/アルバイト)

◆国や社会に対して(Q36)

-

不妊治療が保険適用になったことで、治療費が以前よりはかなり抑えられるようになり感謝しています。高額療養費制度にも大いに助けられています。しかしそれでも金銭的負担が大きく、いざ子どもができたとしてもその後の養育ができるかどうか不安になります。(30~34歳女性・茨城県・パート/アルバイト)

-

もっと周りの人の理解が進み、サポート体制が充実すると良い。(40~44歳女性・千葉県・国家/地方公務員)

-

不妊治療や出産・育児が理由で退職したり正社員を諦める女性が、そして介護が理由で退職をする女性と男性が1人でも減ってほしいと願っております。様々な働き方ができてお互いが助け合うことができる社会になってほしいです。(40~44歳女性・東京都・正社員(その他))

-

「結婚したら子どもがいることが当たり前」、そんな偏見から見直して欲しいです。まずは、子どもを望む多くの方が妊娠できるような仕組みや制度、理解が必要だと思います。(30~34歳女性・大阪府・パート/アルバイト)

-

不妊治療の助成金を調べても、条件などが複雑で、自分が当てはまるのかわからないので、もっとわかりやすくはできないでしょうか。(30~34歳女性・福島県・パート/アルバイト)

-

不妊治療休暇を制度化している会社は多いが、無休(ただし傷病手当のようなものはないし、健康保険などは払わなければならない)の休暇制度である。育休のように、手当が出たり、健康保険が免除になったり、何かしらの経済的支援があったほうがいいと思う。(30~34歳女性・徳島県・正社員(一般職))

-

不妊になる可能性は誰しもあるので、義務教育のカリキュラムに入れるようにしていただきたいです。不育症治療も男女ともに理解が必要だと思うので、併せて入れていただきたいです。(25~29歳女性・島根県・正社員(一般職))

-

育児休暇は一般的になってきてはいますが、不妊休暇は聞いたことがなかったので、政府が政策を行なう必要があると思う。(~19歳男性・埼玉県・学生)

-

学校での性教育で、行為があるとすぐに子どもができると強く伝えられてきました。なので、子どもって簡単にできるんだ。と思って育ってきました。未成年での妊娠のリスクは学びましたが、妊娠、出産が奇跡だということ、年齢とともに妊娠率は低下していくとこは誰からも教えてもらっていませんでした。結婚して、いざ、子どもが欲しいと願った時に果たして妊娠についての詳しい知識がある方はどれだけいるのかと疑問に思います。子どもが欲しかったのに、手遅れだった‥そんな女性をこれ以上増やしたくないです。(30~34歳女性・兵庫県・パート/アルバイト)

-

子どもをつくる考えを肯定的にするべきではないか?性教育に対して性交に対する畏怖感、軽蔑感を増やしてしまっている感じがする。(40~44歳男性・福井県・派遣社員)

当法人理事長 野曽原誉枝のコメント

今回の意識・環境調査では、不妊当事者だけでなく幅広い年代・性別の方々にご協力いただき、生殖機能や不妊症・不育症、その治療についてどれくらい理解されているかを調べました。

まず、精子や卵子が年齢の影響を受けること、体外受精や顕微授精という治療の名称、不妊の原因が男女両方にあることなど、基本的な知識は多くの方に認知されていました。しかし、卵子の数が最も多いのは胎児期(妊娠6か月)であること、日本で生まれる赤ちゃんのおよそ10人に1人が生殖補助医療によって誕生していること、カップルの約4組に1組が不妊検査や治療を受けた経験があることなど、より深い統計や事実については理解や知識が浸透していませんでした。不育症に関しては、「言葉を知らない」「定義を知らない」という方が約半数おり、以前よりは認知が進んだとも言えますが、女性に比べて男性の認知度が低いことが浮き彫りになりました。年代別で見ると50代以降では認知度が低く、これらは親世代や職場の管理職世代への働きかけが急務であることを裏付けています。

そして、妊活・不妊治療中の同僚や、育児・介護を担う同僚を「応援したい」と答えた方は8割を超えました。ただ実際には、「フォローのために自分の仕事量が増えても給料は増えない」「代替要員がいない」「しわ寄せがくるのが嫌」「不公平だと思う」といった理由から、支援に踏み出しにくい現状も見えてきました。このことから、応援の気持ちはあっても、制度や職場環境が整っていないため行動に移せないという大きな課題があると感じました。

今回の調査結果を踏まえ、今後必要とされることは、年代や立場に合わせた情報提供動画などを活用し、加齢と生殖の関係や、不妊や不育症の基礎知識をわかりやすく発信していくことです。また、ジョブシェアや代替要員、支援に関わった人たちの貢献を人事評価や報酬に適切に反映させるなど、職場でのサポート体制の推進が必要です。当事者の体験談などの発信を通じて、不妊や不育症、流産経験といった見えにくい体験への理解を高め、孤立感の軽減と共感の輪の拡大を図ってまいります。

調査概要

-

調査目的:人々の妊活や不妊、不妊治療や不育症治療に対する意識を浮き彫りにし、社会の理解促進につなげる。

-

調査期間:2024年11月22日~2025年2月28日

-

調査方法:WEBアンケート。自由回答を含む43問

-

対象者:不妊の当事者か否かを問わず、年齢、性別問わず、誰でも

-

回答数:1,286

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像