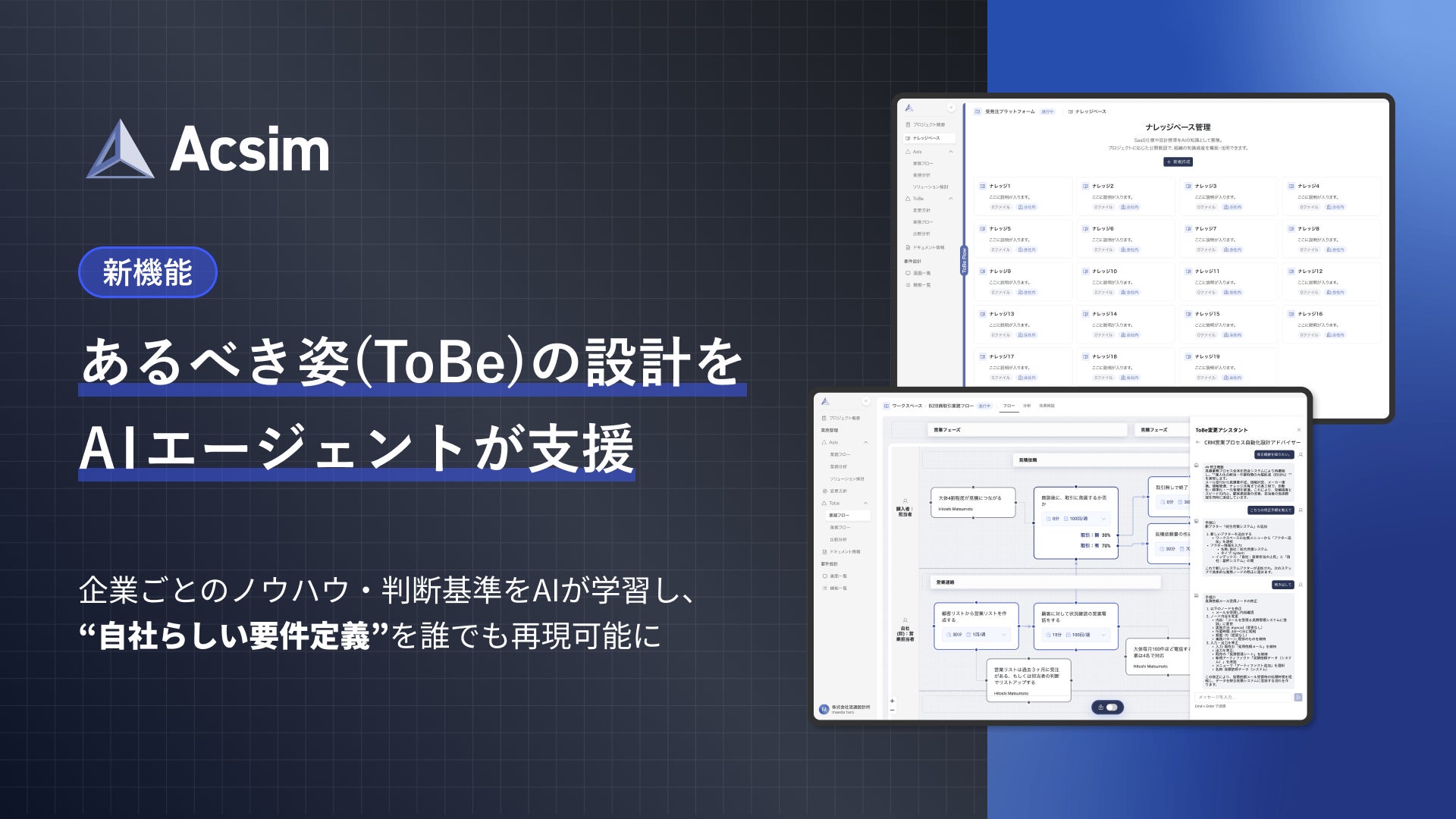

AI要件定義「Acsim」、業界初の「ToBe業務フロー設計AIエージェント」をリリース

〜企業ごとのノウハウ・判断基準をAIが学習し、“自社らしい要件定義”を誰でも再現可能に〜

株式会社ROUTE06(本社:東京都千代田区、代表取締役:遠藤 崇史、以下「ROUTE06」)が提供する、AI要件定義「Acsim(アクシム)」は、業界初(※)となる「要件定義における業務フロー設計AIエージェント」の新機能を新たに搭載しました。

本機能は、要件定義の根幹であるToBe業務フロー設計(理想とする業務の姿を描く工程)において、企業固有の業務知識やノウハウをAIが学習し、一貫性のある設計基準を補完します。

これにより、これまで担当者の経験や勘に依存していた業務プロセスの構造化をAIが支援し、人が検討・判断しやすい具体的な設計ステップへと導くことで、誰でも再現性の高い、高品質な“自社らしい要件定義”を行うことができます。

※)業界初:自社調べ、2025年11月調査、日本国内における「要件定義の業務フロー設計を行うAIエージェント」として

◼️なぜ今、業務フロー設計にAIが必要なのか

近年、AI技術の進化により、コーディング支援やテスト自動化など開発の下流工程の生産性は大きく向上しています。しかし、プロジェクトの成否を左右する「要件定義」、特に業務フロー設計といった上流工程は、いまだ担当者の経験や勘に依存する属人性の高さが課題です。

要件定義は、理想とする業務の姿を描く「ToBe業務フロー設計」を根幹とします。このToBe設計は、画面設計や機能仕様などあらゆる設計の土台となる極めて重要な工程であり、ここでの判断を誤ると、下流工程で大きな手戻りが発生し、プロジェクト全体の品質・コスト・納期(QCD)に深刻な影響を及ぼします。

しかし、現場では業務フローの描き方や粒度が担当者によって異なり、再現性が欠如しているため、

読み手による解釈のズレや検討漏れなどを引き起こし、設計ミスやプロジェクト失敗のリスクを高める要因となっています。

こうしたなかで、業務フローを構造化データとして蓄積し、AIによる解析を行えるようにすることは、設計品質を継続的に高めていくうえで重要性を増しています。

◼️機能詳細:ToBe業務フロー設計を支援するAIのプロセス

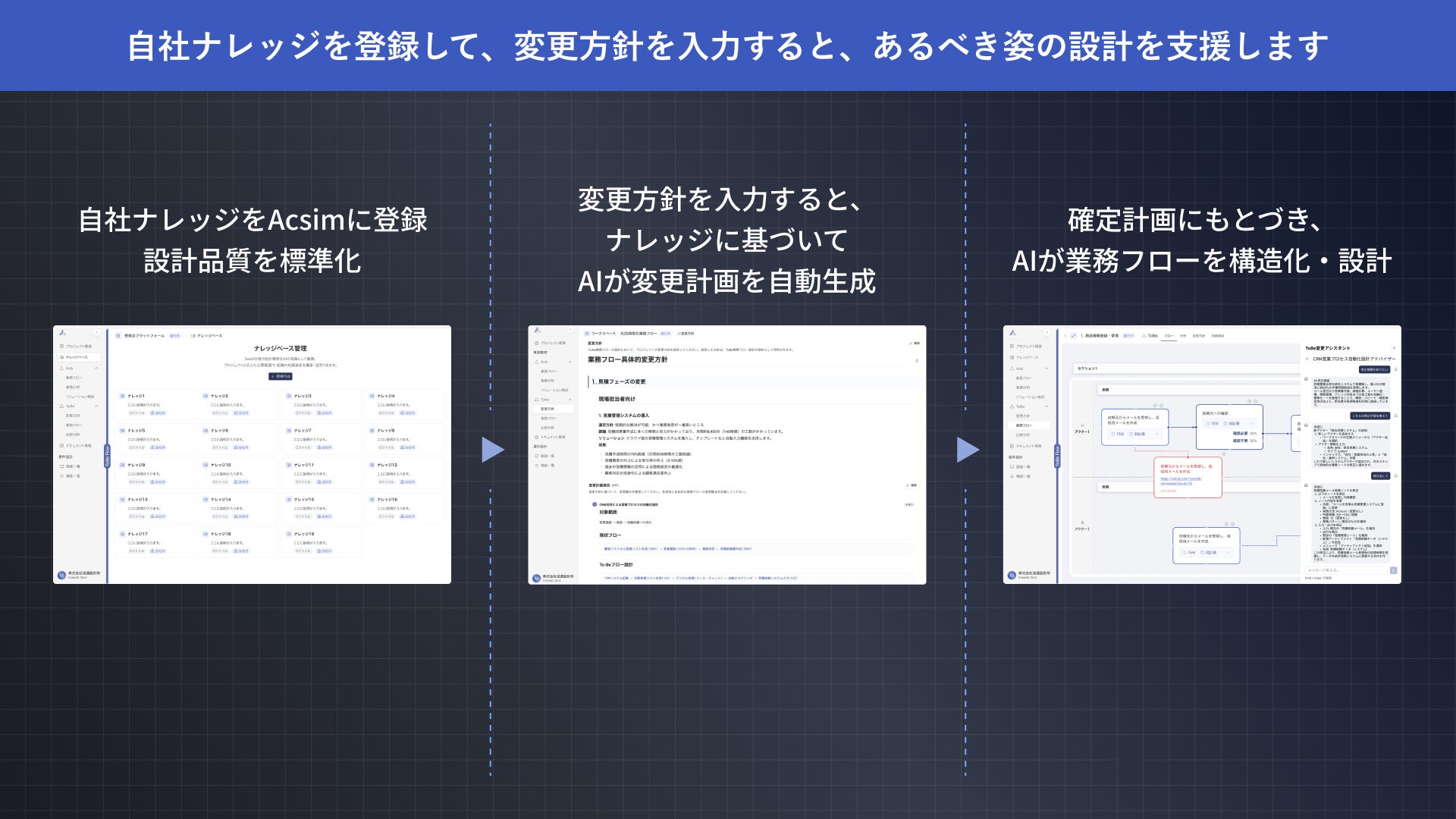

本機能では、「ToBe(改善後の理想業務)」を設計するプロセス全体を、次の4ステップでAIエージェントが支援します。

-

自社ナレッジをAcsimに集約し、設計品質を標準化

Acsimでは、自社の業務ルール、SaaSの設計書・知見、ベテラン担当者の判断基準などをナレッジとして蓄積できます。これにより、AIが企業固有の“あるべき業務像”を理解したうえで改善提案を支援できるようになります。 -

検討したい変更方針を入力→AIが「変更計画のたたき台」を作成

担当者が、「承認プロセスの短縮」「SaaS導入による工数削減」など、業務の具体的な変更方針を入力すると、AIが以下の要素を整理・構造化して表示します。・変更点と対象業務

・SaaSなどでの実現可否(Fit/Gap案)

・変更による定量、定性効果

これにより、初期検討の観点を網羅し、思考の漏れや属人的な視点の偏りを防ぎます。

-

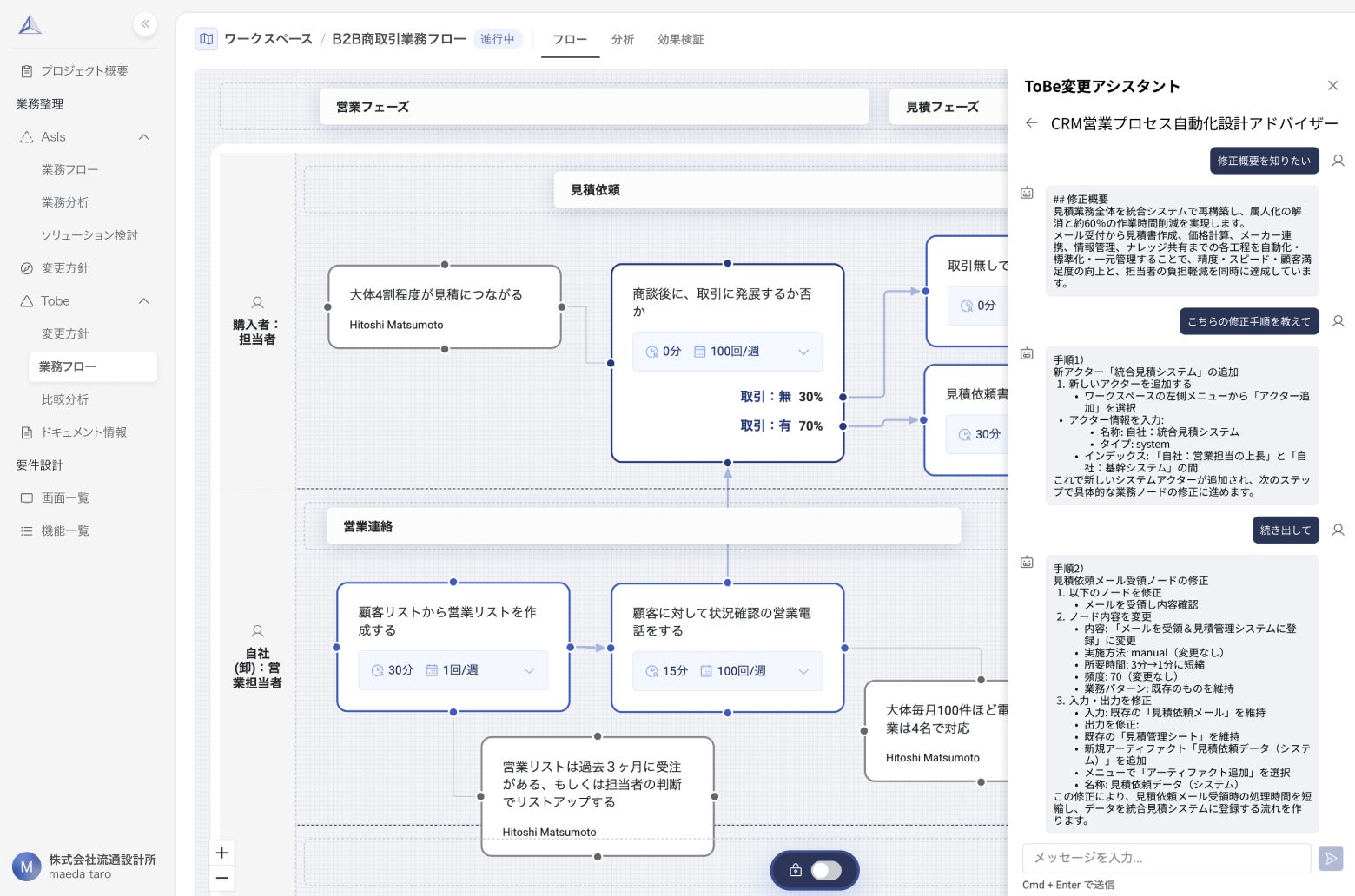

確定した計画に基づき、AIが業務フローを構造化・設計

方向性が固まったら、Acsim上でAIがToBe業務フロー図を設計します。この際、計画に含まれる各変更点に対し、それぞれの専門領域に特化したAIエージェントが個別に立ち上がり、以下の要素を提示します。

・変更点ごとの具体的な業務手順

・関連するSaaS機能やデータの流れ

・登場人物・関係者の役割

・例外ケースの処理方法

必要に応じて、各フローには「なぜこの手順が必要か」といった理由・背景情報も付加され、設計の理解・納得度が高まります。

また、手順ごとに異なる専用AIエージェントが立ち上がるため、1つのAIに過度な処理をさせることなく、役割を限定した精度の高いサポートを行うことができます。これは、AIが過剰な命令を受けて混乱し、誤った情報を生成する“ハルシネーション”のリスクを抑える効果もあります。

-

設計内容をもとに、要件一覧やプロトタイプに展開

設計が完了したら、業務フローに基づいて以下の成果物が生成され、開発・合意形成にすぐ着手できる状態が整います。

・要件一覧(機能リスト)

・プロトタイプ画面

・各種ドキュメント(効果測定など稟議に必要な資料、設計書など)

これにより、設計から実装までの時間短縮・品質安定化・再現性向上が期待できます。

このように、単なる業務フロー図の生成にとどまらず、検討→構造化→意思決定→設計反映までを一貫してサポートします。

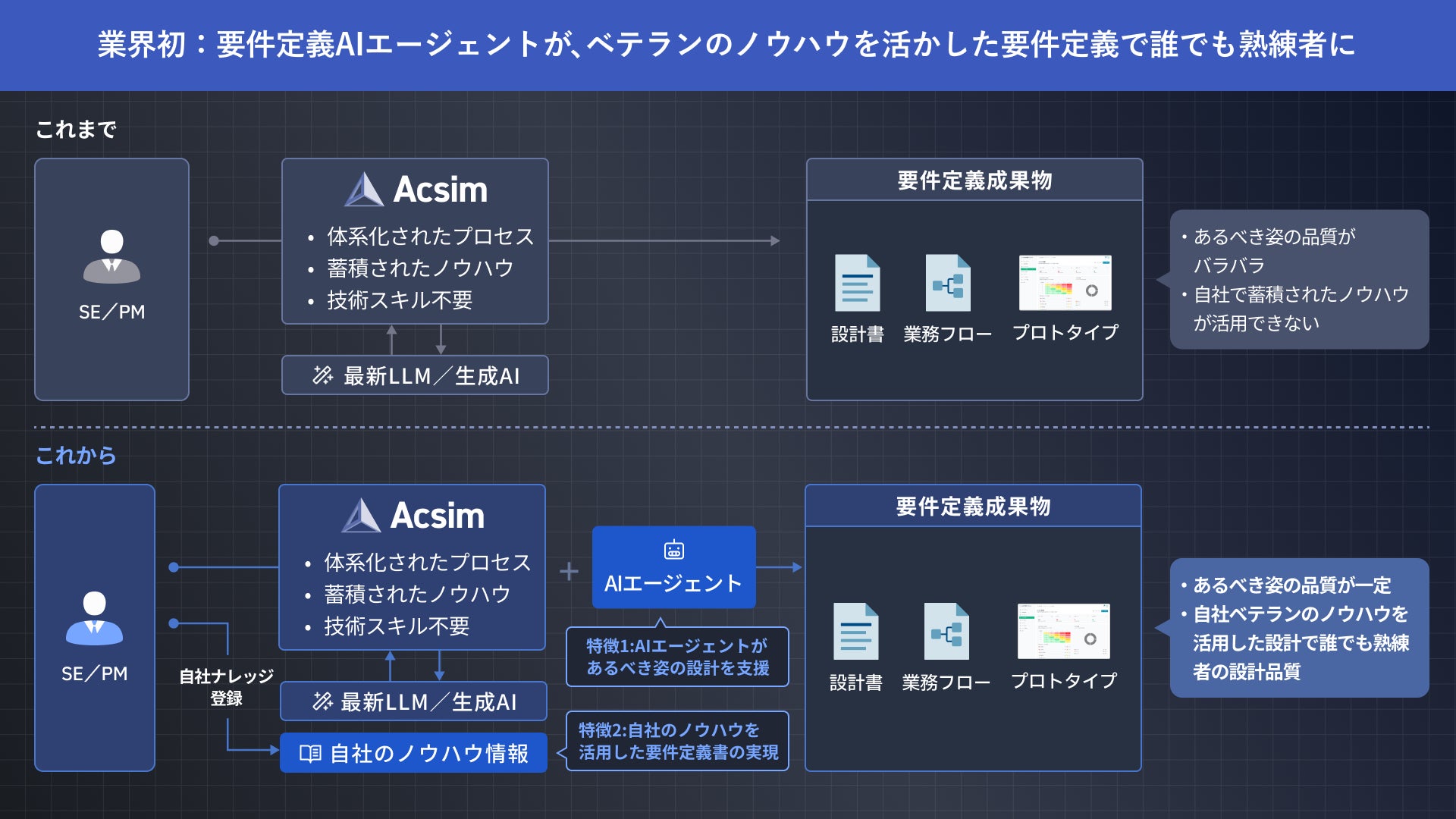

◼️新機能のポイント

・誰でも「理想の業務フロー」を設計可能に

「ToBe(改善後の理想状態)」の業務設計を行う際、AcsimのAIエージェントが「どの業務を、どの順で、なぜ改善すべきか」を構造化して提案。経験が浅い担当者でも、抜け漏れのない一定品質の設計を行えるようになります。

・自社のノウハウをAIが理解・補完する「要件定義専用ナレッジ」

企業ごとの業務ルールやSaaS設計・ノウハウ、過去のプロジェクト知見などをAcsim上に取り込むことで、AIが「自社らしい理想業務フロー」を理解し、最適な改善案を提示。ナレッジに基づいてAIエージェントが支援することで、担当者が変わっても、設計書や要件一覧などの成果物のフォーマットや視点、粒度を統一し、常に一貫性のある設計を再現できます。

・設計の粒度・観点を揃え、認識のズレを防ぐ

AIが粒度の揃った検討項目を提示し、共通の基準で議論・設計できるよう支援。複数人が関わるプロジェクトでも、認識のズレや検討漏れを防げます。

・背景や理由も含めて提案し、納得感ある判断をサポート

提案する手順について、AIが「根拠」や「他にありうる選択肢」まで説明。初心者でも背景を理解しながら設計でき、判断の質や説明責任の向上にもつながります。

◼️ROUTE06 取締役 松本 均 コメント

日本のシステム開発において、要件定義は最も投資効果が高い領域であるにもかかわらず、そのプロセスは長いあいだ個人の経験と勘に依存してきました。これは構造的な非効率であり、DXが思うように進まない本質的な原因のひとつだと考えています。

今回の新機能は、こうした前提を問い直し、上流工程における意思決定の質を底上げするための実装です。特に、企業固有のナレッジをAIが扱えるようになることで、属人性の排除にとどまらず、組織としての判断の一貫性が確保できる点は大きな価値です。

ベストプラクティスが担当者の頭の中ではなく、企業の資産として再現できるようになる。これは要件定義という行為の意味そのものを拡張する取り組みだと捉えています。

私たちが目指しているのは、「AI要件定義」という新しいスタンダードを日本の産業構造に定着させることです。事業会社さま、SIerの皆さまとともに、要件定義領域の変革を業界全体の競争力強化につなげていきたいと考えています。

◼️Acsimとは

Acsim(アクシム)は、属人化しやすい要件定義において、AIが推進者の思考を補完・強化し、誰もが要件定義ができる世界を実現する生成AIプラットフォームです。現状把握や課題抽出、改善方針提示、本格的なプロトタイプ構築、稟議支援、設計書の自動出力まで、要件定義に必要なプロセスを一貫して支援します。生成された設計情報は構造化データとして蓄積され、実装・テストといった後続工程でも活用可能。開発全体の品質を高め、意思決定の精度とスピードを飛躍的に向上させます。

「Acsim」サービスサイト:https://ai.acsim.app

◼️ROUTE06について

ROUTE06は、人とAIの協創によってプロダクト開発を再定義するスタートアップです。自然言語による対話と直感的なノードUIを融合したユーザー体験を軸に、要件設計「Acsim」、AIエージェント構築「Giselle」、データベース設計「Liam」などのAI駆動開発プラットフォームを提供。設計・実装・運用の全工程に対応し、開発のスピードと品質を革新します。大手企業向けシステム開発の実績とモダンなプロダクト開発の知見を活かし、大手システムインテグレーターからスタートアップまで、すべてのプロダクトビルダーが自由にアイデアを形にできる未来を目指します。

所在地 :〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング9F

設立 :2020年1月24日

代表者 :代表取締役 遠藤 崇史

事業内容:AI駆動開発プラットフォーム、AI導入・活用支援、システム開発・コンサルティング

◼️お問い合わせ先

株式会社ROUTE06 広報担当

Email:acsim-marketing@route06.co.jp

Tel:050-1741-2091

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像