1651 年に熊本藩から薩摩に派遣された密偵の正体が判明―芦北の地侍だった!―

●村田家は細川家中の侍ではなく、戦国時代から芦北郡内に住み、加藤清正にも仕えた「地侍」*1でした。

●細川家は、鹿児島藩の動向の把握という重要な役割を、薩摩との深いつながりを維持していた芦北郡の有力住民(地侍ら)に依存してこそ果たし得たものと考えられます。

(概要説明)

1. 本年5月18日(木)、熊本大学永青文庫研究センターの稲葉継陽センター長・教授、後藤典子特別研究員らの研究グループは、1651年に熊本藩細川家から薩摩に派遣された密偵の報告書18ヵ条(慶安4年2月27日 村田門左衛門申上覚)の原本を「熊本大学所蔵松井家文書」の中から発見、解読をすすめ、初期鹿児島藩政に関する多くの未知の情報が記載されていることが明らかになったことについて、記者発表を行いました。

密偵派遣の背景には、九州が対外的な脅威にさらされる中で、琉球及び八重山諸島などを実効支配し、琉球や明との交易を展開していた島津家の抑えが、細川家の重要な役割であったという事情がありました。ところが、こうした重大な任務を見事にこなした村田門左衛門の名は、当時の細川家臣団の名簿にも記載されておらず、正体の解明が課題となっていました。

2. 本年6月初め、稲葉教授のもとに梅下俊克氏(水俣市在住)から自分の先祖が代々村田門左衛門を称していたと聞いていると連絡がありました。梅下氏と稲葉教授、後藤研究員らがそれらの情報を基に、共同で関連史料を精査したところ、以下の事実が判明しました。

・村田門左衛門家は細川家中の侍ではなく、芦北郡内に住みながら加藤清正にも仕えた、由緒ある「地侍」であったこと。

・1651年、村田門左衛門は他の地侍3人とともに薩摩に情報収集のために派遣され、職務を遂行し、その褒美として細川家から知行5石を拝領し、10石取りとなったこと。

・「永青文庫細川家文書」からは、1640年代から50年代にかけて、芦北郡の地侍らが薩摩国に継続して派遣されていたことがわかる。17世紀半ば、熊本藩細川家は芦北地侍衆に依存することで、鹿児島藩の情報を継続的に収集していたこと。

(説明)

[背景]

1651年の村田門左衛門の報告書には、鹿児島城の被災と石垣構築の状況、鹿児島藩の税制、対外政策、経済状況、さらには宗教政策にまで言及する貴重な内容をはじめ、島津家中の相当の高官からではないと入手できない情報ばかりが記載されていました。しかし、5月18日(木)の記者発表を伝えた「朝日新聞」(同年7月3日付け文化面)に、「この村田門左衛門という人物、報告の書きぶりを見る限り密偵に抜擢されるだけの力量と素養を身につけた人物のようだが、家臣団の名簿に見えない。はたしてその特殊な役割と関係するのかどうか、歴史の闇はますます深い」と掲載されているとおり、熊本藩の薩摩からの情報収集という大役をつとめあげた密偵村田の正体の究明が、大きな課題となっていました。

[研究の内容]

本年6月における梅下俊克氏からの情報の提供を契機に、下記の文献史料を解読・検討しました。

(1)「村田武平太先祖付」

村田門左衛門の子孫で芦北郡地侍の村田武平太が、安永9年(1780)4月に先祖の事績を書き上げて熊本の芦北郡代に提出した文書の控え。

(2) 慶安3年(1650)5月7日 佐敷番代坂崎清左衛門伺書 家老中裁可「永青文庫細川家文書」

芦北郡の境目防衛等を担当する佐敷番代の細川家重臣坂崎清左衛門が、細川家老中に決裁を求めた19ヵ条の上申文書。家老衆の決裁文言が書き込まれている。

(3) 芦北郡津奈木手永惣庄屋「徳冨家文書」

芦北郡津奈木手永の惣庄屋をつとめた徳冨家に伝来した記録。芦北郡の地侍に関する多くの情報を含む。

[成果]

上記史料からは次のことを読み取ることができました。

(1)「村田家先祖付」

密偵となった村田門左衛門の父親・与兵衛は加藤清正に仕え、知行100石を拝領して佐敷城代加藤大和殿に「与力」として配属され、芦北郡内に居住しつつも加藤大和守から信頼される存在であった。しかし1632年に加藤家が改易となると牢人(浪人)し、引き続き芦北郡内に居住した。そこに熊本藩主として入国してきた細川家から、「地侍」として在村のまま高5石を拝領して召出された与兵衛は、村田門左衛門と改名した。その子の門左衛門は、「薩摩へ御聞繕の御横目」=密偵として派遣された地侍4人のうちの一人で、任務をつとめた「御褒美」に高5石を加増され、その後も10石取りの「地侍」として奉公した。村田家は地侍の家として続いていった。

(2)「永青文庫細川家文書」

細川光尚が当主だった期間(1641~1649)には、1年に6度ずつ「隣国」(薩摩・日向)に芦北郡の「地侍」を派遣していた。前年末における光尚の死去をうけて慶安3年(1650)から始まった家老合議制のもとでも派遣を続けるかどうか、佐敷番代坂崎は家老中に確認を求めた。これに対して家老中は、前年までの仕法どおりに派遣を継続する旨、確認していた。また、正保3年(1646)の細川光尚の決裁文書によると、芦北の地侍は一度に4人ずつ派遣され、褒美として知行高5石が与えられた先例がすでにみられる。こうしたことから、細川光尚死去直後の慶安3年5月に、芦北郡地侍衆の派遣を従来どおり継続することが確認され、そのもとで翌年薩摩に派遣された地侍の一人が村田門左衛門であったことが判明した。

(3) 芦北郡津奈木手永惣庄屋「徳冨家文書」

加藤家改易後に小倉から熊本に入った細川忠利は、領内諸地域にいた加藤家旧臣等を「地侍」として積極的に召抱えた。島津領薩摩国との境目にあたる芦北郡では、入国早々に200人以上の地侍を登用したが、村田門左衛門(密偵の父)は、寛永12年(1635)正月に芦北地侍衆を代表して忠利にお目見えした30人のうちの一人に指名された、地侍の代表格であった。

いわゆる鎖国体制が確立された直後の1640~50年代の細川家は、琉球との交易を幕府から委任された鹿児島藩の動向の把握を、幕藩体制の安定に資する固有の役割だと自覚していた。しかしその役割は、戦国以来、薩摩との深いつながりを維持していた芦北郡の有力住民(地侍)に依存してこそ果たすことができたという事情が、以上の検討から分かってきた。

九州の秩序、ひいては幕藩制国家の安定には、境目地域の地域住民が大名領を越えて維持してきた地域間ネットワークによって支えられていた面があると考えられる。

[展開]

これまでも、芦北郡の地侍が百姓鉄炮衆とともに番所の警固、天草一揆時の沿岸警固、原城攻めへの出陣など、軍事面で大きな役割を果たしたことは知られていました。しかし、彼らが鹿児島領へ「横目」=密偵として入り込んで情報収集していたことは、ほとんど知られておらず、収集していた情報の具体的内容は、村田門左衛門の報告書によって、初めて明らかになったのです。

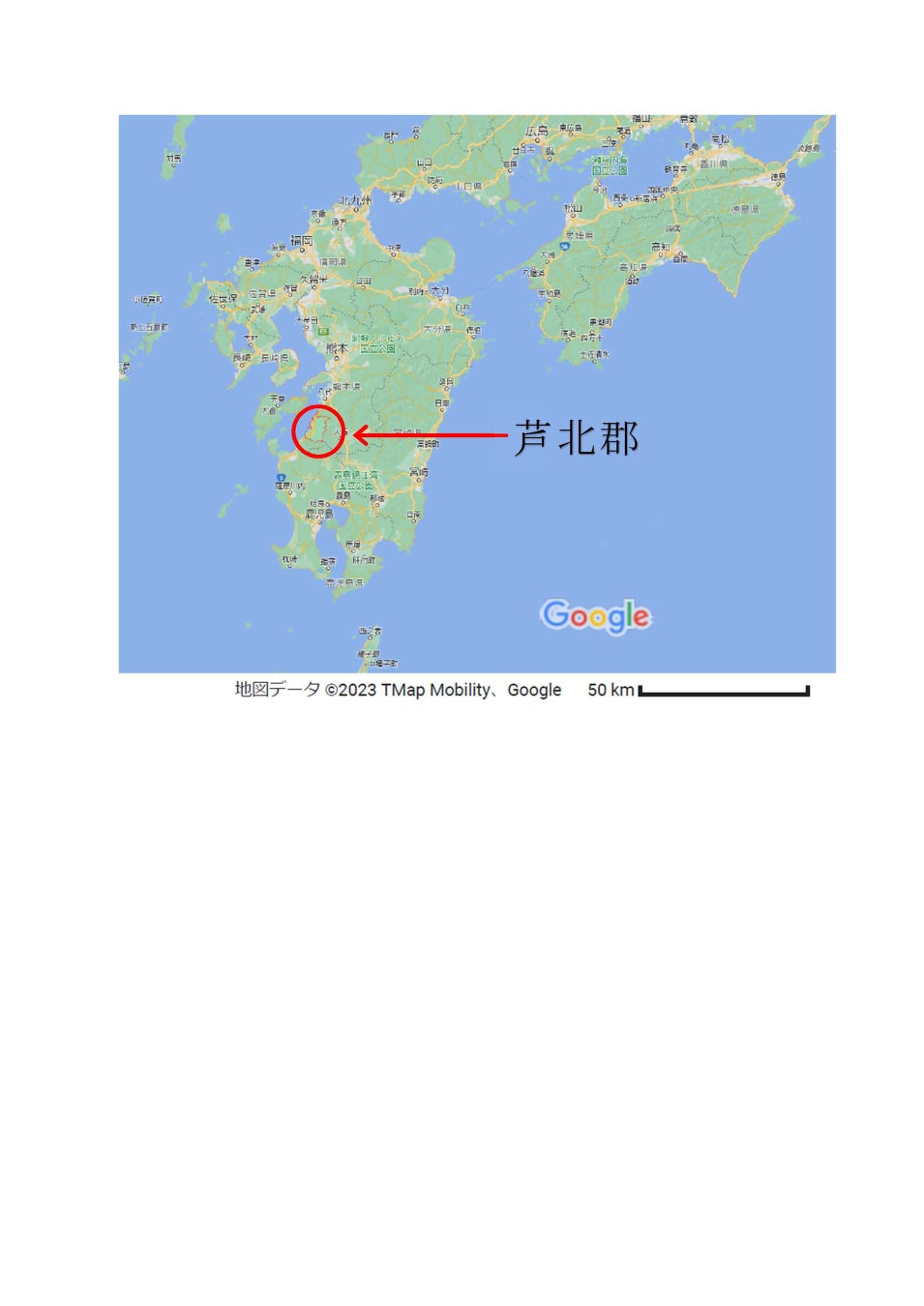

芦北郡は薩摩街道(現国道3号線)が縦断し、芦北の有力住民らは、中世以来、薩摩との交易・交通に深く関与していました。そればかりか、戦国時代には島津家の直接支配をうけた時期もありました。江戸時代、村田家も含む芦北の地侍たちは、島津家の参勤行列が郡内を通行するに際して、出迎え、休憩、宿泊などに奉仕しました。そこでも交流と情報交換がなされ、密偵としての活動に役立てられたものと推察されます。

今回の発見が、連邦制的な日本の近世国家の統合を維持するうえで境目の地域住民らが果たした役割を追究する契機となることが期待されます。

[用語解説]

※1 熊本藩における「地侍」

領国内の各地に存在した在村の侍。細川家中の侍とは異なり、多くが相良氏や阿蘇氏、大友氏など九州の戦国大名の家臣であった由緒をもつ中世以来の地域住民で、元来の居住村で知行を与えられ、農業等の経営に携わるとともに、武士身分として番所警固をはじめとする御用をつとめた。その人数は、1641年の時点で領国内各地の番所に配備されていたのが696名、うち芦北郡のそれは460名にのぼった。

(参考)

・1651年に熊本藩から薩摩に派遣された密偵の報告書18ヵ条を発見、

初期薩摩藩政の実像が明らかに(令和5年5月10日プレスリリース、

5月18日記者発表)

https://www.kumamoto-u.ac.jp/whatsnew/zinbun/20230518

●10/27(金)記者発表

・日時:令和5年10月27日(金)10:30~12:00

・場所:熊本大学 本部棟1階 大会議室(熊本市中央区黒髪2-39-1)

【お問い合わせ先】

熊本大学永青文庫研究センター

担当:(センター長・教授)稲葉 継陽

電話:096-342-2304

e-mail:inaba※kumamoto-u.ac.jp(※を@に置き換えてください)

すべての画像