マラウイに給食支援をするNPO法人せいぼ、同志社大学のチャペルで講話!

NPO法人せいぼは、学生スタッフが繋げてくれた縁から、同志社大学のチャペルアワーで激励者としてお話致しました。本記事では、当日の様子に加え、弊団体代表山田へのインタビュー記事もお読み頂けます。

2025年6月18日、せいぼは同志社大学のチャペルアワーにて、礼拝中の奨励者としてお話をさせて頂きました。

礼拝中は聖書の言葉を聞き讃美歌を歌いますが、その中心テーマとなる聖書箇所が毎回選ばれます。

その箇所を、チャリティにも繋がるルカ10章の「良きサマリア人」の箇所とし、それを土台にした「ソーシャルビジネスと聖書」をテーマとした内容を、お話しました。

今回、初めての体験となり、特別な形でせいぼの活動について、その意義も含めて皆さんにお話をする機会ともなり、とても光栄でした。

当日の講話の内容を、せいぼ代表山田に直接インタビューして聞きました。せいぼというチャリティビジネスを行っている強い思いや、山田自身の根幹にあるものを感じることができるインタビューとなったと感じておりますので、是非ご覧ください。

〈インタビュー〉インタビューの様子はこちらから!

お話してくれた人

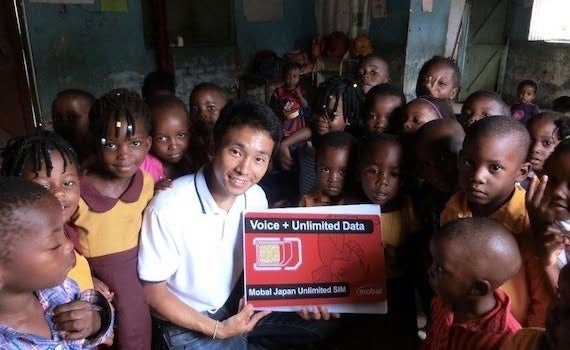

山田真人(せいぼじゃぱん代表)

上智大学文学部、神学部卒。2016年にMobell社員としてマラウイの学校給食支援への関わりを始め、2019年よりNPO法人せいぼの理事長として就任。日本での資金調達、団体の運営を担当。現在は、企業や学校との繋がりを構築し、マラウイ現地のストーリーを紹介しながら、寄付型のマラウイコーヒーの事業も展開している。

インタビュアー:学生スタッフM

せいぼ学生スタッフ。主にプレスリリース、ニュースレターなどの広報を担当している。

・同志社大学のチャペルアワーでお話しさせていただいたきっかけ

山田は、 「もともとせいぼでボランティア活動をしていた高校生がいて、その方が推薦入試で神学部に合格し、先生(牧師様)を紹介していただきました。その牧師様がコーヒー好きで、コーヒーを使ってチャリティーなどを展開する、せいぼのソーシャルビジネスに興味を持っていただきました。そのことについて、ぜひ話してもらう機会を作りたいとの提案を受け、その中で出てきたのがチャペルアワーだった」と語りました。

Mがお話を聞いて、「せいぼの学生が繋げた縁という感じなのですね」とまとめると、山田はまさにその通りというような表情で共感していました。

・チャペルアワーでの話の内容

※聖書の該当部分(ルカ10章)はこちら!

チャペルアワーでの「チャリティーにもつながるルカ10章の善きサマリア人の箇所」を土台にソーシャルビジネスと聖書をテーマにした内容について、詳しく伺いました。

ルカの福音書では、「グッドサマリタン」という言葉がよく使われるそうです。民族の違いを乗り越え心の動きに素直になることで、人間の本質に共感し社会的立場に限らず全てを超えて、その人に寄り添って自分ができる最大の善を行うという意味です。

山田は、「今回お話ししたルカ10章では、3人の登場人物がいます。そのうち、1人しかサマリア人の介抱をしなかったのです。イエスキリストの言葉を借りると、『誰が隣人になったか』という問いがあり、答えは『一番最後のサマリア人を助けた者』です。」と語りました。

山田が引用した箇所は全体がたとえ話になっていて、伝えたい中心のメッセージを端的にまとめると、「同じようにあなたもそうしなさい」というメッセージがあるらしいです。より詳しく見ていくと、「そうしなさい」が指示する内容は「腑が揺れて」、つまりすごく心が動いて寄り添って介抱するという行為を指すようです。

また、山田は以下のようにソーシャルビジネスの定義を語りました。「なぜそのような具体的な行為が、結果として誰かの隣人になるのかということを伝えたかったんです。よくある説教の仕方ですね。でもこれはチャリティーでは素晴らしいことです。例えば、インドの空港に降りたら、貧しい人が『お金ください、助けてください』って言うわけですよね。それに対して心が動いて、とにかく1ドルをあげるとかするのってビジネスではないんです。勿論、その心が動いて寄り添うという行動は必要なんだけれども、1回で終わらせずに人生にして生きていく、それがビジネスなんです。そう考えると、長く続けるための状態が必要なんですね。」

そして聖書の箇所に戻り、こう続けました。

「そこで僕が注目したのは、たとえ話の一番最後の宿に泊めてあげるシーンです。中心メッセージではありません。35節に、サマリア人を介抱後、もし宿の主に宿泊費や治療費が足りなかったら、同じ道をもう一度通るのでもう一回不足分を払いますという箇所があるんです。一般的に、35節の最後の部分はしっかり読まれないのですが、私はそこに注目しました。足りなかったら払うなど、次を考えて動くことが計画性だし、計画性の始まりが自分の心の動きから始まる。そういう瞬間がチャリティーがビジネスに変わる瞬間であるという話をしました」と自身の考えを述べました。

・大学時代から特に好きだった35節が、「チャリティーをビジネスに」という考えにマッチしていた

大学時代に聖書の勉強をしていた際に、あることに気づいたと山田は言います。

「面白い聖書の釈義を、以前習ったことがきっかけでした。ルカ10章は道を下る3人が出てきていて、動詞が頻繁に使われます。(「道を下る」の「下る」など)前半部分では、動詞と一緒に接頭辞「カタ」(意味:下って)が頻繁に使われます。サマリア人以外の2人は、道を下ってただ通り過ぎるんです。でもサマリア人が登場する後半部分では、変わって接頭辞「エピ」(意味:上がって)がよく使われるんです。なぜならサマリア人は、下ってきた道をわざわざ上がって、通ってきた道を振り返るからです。つまり行動を起こす人なんです。ここから大事なものは1個ではないんじゃないか、だから一般的に注目されがちな、寄り添って介抱したという部分以外にも大事な行為があるのではないかと思ったんです。要は、皆同じ場所に注目しがちだけれども、あえて違う見方をするというのも良いのではというのは常に考えていました。」

(注釈)

κατά(カタ)

意味:「下に」「下って」「従って」など。

使われ方:動詞に付くと、「重力に従うように流れていく」「自然の流れに任せる」「惰性的な動き」を表す。

例:κατεβαίνω(カテバイノー)=「下る、降りていく」

ἐπί(エピ)

意味:「上に」「向かって」「〜に関して」など。

使われ方:動詞に付くと、「注意を向ける」「関与する」「積極的に働きかける」動きになる。

例:ἐπιμελέομαι(エピメレオマイ)=「世話をする、気を配る」

・聖書と文学は一緒

Mがルカの10章のお話を聞いて「聖書の例を日々実感しているのでしょうか」と質問をすると、このような答えが返ってきました。

「それって、聖書に限らず文学も一緒です。例えば、ある登場人物が、100年前を生きているとします。なぜ100年前を生きた人の人生を振り返るのかというと、100年前のことを考えるためですよね。要するに、100年前に生きた人から学べることや普遍的な真理を見つけて、全く違う時代を生きる私達に応用させます。全然違うものの中にある共通性を見つけていくんです。これって、ビジネスや仕事で、チームの団結力を高めるうえですごく大切なスキルです。聖書だけではなく、文学全体にそういう役割はあるんじゃないかなと思います」と聖書と文学を絡めて返答されました。

・チャペルアワーの参加者の反応

興味深い聖書のお話を聞いて、「新たな視点を得られた」、「一緒に行動したい」と言ってくれた参加者もいたそうです。

せいぼの大学生スタッフとして働くMも、せいぼの仲間が増えるかもしれないということでワクワクしていそうです。当初用意していた、「今回の参加が今後のせいぼの活動にどうつながるか」という質問の答えはすぐ出てしまいました。

・今回の活動を通して今後のせいぼの活動に繋がりそうなこと

今回の活動を通して、今後の方針が山田には見えたそうです。

「やはり、今のせいぼはカトリック、キリスト教的な側面が強いと感じています。せいぼと言われたら、多くの方は聖母マリアを連想すると思います。先ほど文学の話が出ましたが、それでいうと文学的な信仰の表現かもしれないですね。具体的な「聖母マリア」という人間が生きてきた生き様を見て、それが信仰の支えになっているといえます。現にプロテスタント系の教会や大学などが、私達の団体の由来である「聖母マリア」のメッセージに共感してくださっていて協働してくれています。そのような方たちを、全く違う分野でも増やしていけるといいなと考えています。」

せいぼは、キリスト教という範疇を超えて、より広いところへと出ていきたいという思いが強くあるようです。今後のせいぼの活躍が楽しみです!

☆編集後記☆

今回のインタビューを通して、代表のせいぼへの強い思いが伝わってきました。聖書から、ビジネスにつなげるという視点、いわゆるソーシャルビジネスは日本ではまだ主流ではありません。読んでくださった方が、そんなちょっと目新しい考え方にワクワクしてくれたらなと思っています。

また個人的に、代表が考えるソーシャルビジネスの理念に深く共感しました。勿論、その心が動いて寄り添うという行動は必要なんだけれども、1回で終わらせずに人生にして生きていく、それがビジネスという言葉が印象的でした。編集者自身がせいぼに入った理由を振り返ってみると、重なる部分があり嬉しく思いました。

学生スタッフが一体となって、キリスト教の枠を超えて広めていけるよう、今後の活動を支えていきたいです。

☆せいぼについて☆

私達は、マラウイの就学率向上を目的に現地で給食支援を行っています。学校で給食が出ることで、家庭にとって「1回分の食事代が浮く」メリットがあります。子供を学校に行かせるモチベーションとなるのです。

日本での活動は主に、オリジナルコーヒーの販売、学校での授業活動、周知イベントへの参加などです。教育活動では、特に国際バカロレア教育に力を入れています。最近はエシカルやウェルネスといったキーワードにも着目し、参加するイベントの幅を広げています。

1食15円の支援で、一緒に子供達の明るい未来を作りませんか?

ご支援はこちらから!

コーヒー(warm hearts coffe club)のご購入はこちらから!

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像