令和7年度『第45回伝統文化ポーラ賞』が決定!!

~無形の伝統文化の発展に貢献された工芸・芸能分野の8件が受賞~

公益財団法人 ポーラ伝統文化振興財団(理事長 小西尚子)は、顕彰事業の一環である『伝統文化ポーラ賞』令和7年度各受賞者を決定しました。今年は優秀賞2件、奨励賞2件、地域賞4件の合計8件を表彰します。伝統文化ポーラ賞は、伝統工芸技術、伝統芸能、民俗芸能・行事など、無形の伝統文化の分野で貢献され、今後も活躍が期待される個人・団体に対し、更なる活躍と業績の向上を奨励することを目的としており、今年度で45回目を迎えます。昭和56年の第1回目から今年で延べ368名の方が授賞されることになります。なお、贈呈式は12月9日(火)に「ザ ・ペニンシュラ東京」にて執り行う予定です。

■表彰内容

1)優秀賞 賞牌・賞状・副賞(100万円)

永年努力精進され、優れた業績を残して今後とも一層の業績を挙げることが期待でき、後進

の指導・育成においても継続的に努力し実績を上げている個人または団体。

2)奨励賞 賞状・副賞(50万円)

将来に向けて、大きな業績を挙げ、成長の可能性が期待できる比較的若い個人または団体。

3)地域賞 賞状・副賞(50万円)

地域において永年地道に努力され、優れた業績を残して今後も継続・発展が期待でき、後進

の指導・育成にも努めている個人または団体。

■ポーラ伝統文化振興財団について

「本当の美しさは、内面の美や心の豊かさを伴ってこそ初めて実現する」という想いの下、

豊かな社会と文化の向上に寄与すべく、1979年に設立。日本の優れた伝統工芸技術、伝統芸能、

民俗芸能・行事などの無形の文化財を対象に、保存・伝承・振興の活動を行っている。

【ポーラ賞・ご取材に関するお問い合わせ】

公益財団法人 ポーラ伝統文化振興財団事務局 鈴木 (c_suzuki@polaculture.or.jp)

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-2-10ポーラ第2五反田ビル 3階

TEL 03-3494-7653/ FAX 03-3494-7597

10時~17時 (土日祝除く)

HP:https://www.polaculture.or.jp/

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCqoBFBt6U8EV1Egj-PH-LbQ/

Facebook:https://www.facebook.com/polaculture/

優秀賞:松本 達弥「彫漆の制作・伝承」

■ 受賞内容について

彫漆の作家として活躍しながら、漆芸の素晴らしい文化財を後世に継承したいと漆工品の修復とその技術の継承に力を注ぐ松本氏。制作と修復の両面の活動が評価され、今回の受賞となりました。

松本氏の出身である香川県の「彫漆」は、色の違う漆を何回も塗り重ね、その表面を漆彫り用に仕立てた彫刻刀を使って色層を彫ることで、文様を表現する技法です。松本氏の彫漆技法は、立体的な草花文様や幾何学文様、屈輪(ぐり)という中国古来の渦巻文様を施すなど、多彩な表現で知られています。

精緻な作品を制作するための漆工技術と知識は、漆工文化財の修復活動に生かされ、国内外で活躍されています。令和元年の首里城の火災による琉球漆器の修復にも尽力されており、これらの活動は、東京藝術大学で後進に伝えられています。令和6年に選定保存技術保持者に認定され、同年に紫綬褒章も受章しています。

■松本 達弥(まつもと たつや)プロフィール

香川県生まれ。香川県立高松工芸高等学校で漆と出会い、卒業後は香川県漆芸研究所で学ぶ。令和2年に第37回 日本伝統漆芸展にて文部科学大臣賞を受賞。令和5年には第70回 日本伝統工芸展で日本工芸会総裁賞を受賞するなど数々の受賞歴がある。

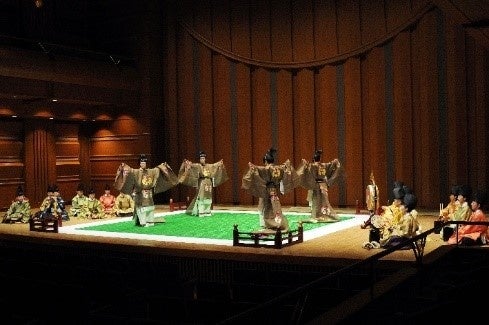

優秀賞:伶楽舎「雅楽の演奏と振興」

■受賞内容について

伶楽舎は、雅楽の合奏研究を目的として、昭和60年に発足された雅楽演奏グループです。「伶楽舎」という名称は、古代中国の楽人の祖とされる伶倫にちなみ、現行の雅楽のみならず、廃絶曲・新作など、従来の枠にとらわれない幅広い活動を目指して命名されました。雅楽演奏家・作曲家として偉大な業績を残した芝祐靖氏により創立され(令和元年まで音楽監督)、現在は、笙演奏家の宮田まゆみ氏が音楽監督を務めます。

廃絶曲の復曲や正倉院楽器の復元演奏、現代作品の委嘱・演奏などに積極的に取り組み、国内外で幅広い活動を展開。自主企画として、年2回の定期公演、及び子どものための雅楽公演を継続しています。解説を交えた親しみやすいコンサートを企画し、雅楽への理解と普及に努めている点も高く評価され、今回の受賞となりました。

■伶楽舎 (れいがくしゃ)の紹介

平成13年5月、『秋庭歌一具』を演奏したサントリーホールでの自主公演が評価され、平成14年2月、「中島健蔵音楽賞特別賞」受賞。同時に録音したCD『秋庭歌一具』(ソニークラシカル)により、「平成14年度芸術祭レコード部門優秀賞」受賞。平成28年11月「伶楽舎第十三回雅楽演奏会~武満徹 秋庭歌一具」により、第16回(平成28年度)サントリー芸術財団「佐治敬三賞」受賞。令和2年、第50回ENEOS音楽賞(邦楽部門)受賞。

奨励賞:中村 清吾「白磁の制作」

■受賞内容について

中村清吾氏は、佐賀県有田町に生まれました。有田町は、日本の磁器発祥の地と言われる場所であり、さらに氏の祖父は、佐賀県重要無形文化財陶芸白磁保持者で「ロクロの神様」として多くの陶芸家から尊敬された中村清六氏という環境で、幼いころから豊かな陶芸文化に囲まれて成長しました。九州大学で学んだ後、卒業と同時に清六氏の弟子となり、本格的に白磁制作の修行に入りました。中村氏の制作する白磁は、周囲の光を集めてほんのりと発光しているかのように、静謐な空気を纏い、見る人、触れる人の心をも静かに落ち着かせる佇まいをもちます。

有田の地に育まれた中村氏の、伝統的な轆轤成形技術には高い定評があり、白磁制作を一筋に続けていることに加え、既成概念にとらわれることなく、現代の白磁の表現を探究し続けるその姿勢が評価され、今回の受賞となりました。

■中村 清吾 (なかむら せいご) プロフィール

佐賀県有田市生まれ。佐賀県重要無形文化遺産保持者の中村清六の孫として生まれ、九州大学卒業と同時に祖父に師事。平成25年日本伝統工芸展にて東京都知事賞(優秀賞)受賞。令和元年第8回菊池ビエンナーレ展大賞。

奨励賞:奥山 益勢「山田流箏曲の演奏・伝承」

■受賞内容について

奥山益勢氏は、5歳より山田流箏曲の手ほどきを受けました。東京藝術大学在学中は増渕任一朗、鳥居名美野、萩岡松韻、井口法能など各師に、現在は、六代山勢松韻師(重要無形文化財保持者)に師事。平成10年には、NHK邦楽技能者育成会第43期を修了。ウィーンでのジャパンフェスティバル、ハンガリーで開催されたIARF(国際自由宗教連盟)世界大会などで日本文化の紹介として演奏し、好評を博します。令和7年には2回目の「奥山益勢演奏会」を主催。その際の《三番叟》の演奏は、豊かな音色を奏でる技術力の高さはもちろんのこと、演奏に向き合う姿勢も高く評価されました。

演奏活動だけでなく、お茶の水女子大学附属高等学校箏曲部の講師の他、後進の育成にも積極的につとめる姿勢が高く評価され、今回の受賞となりました。

■奥山 益勢(おくやま みつせ) のプロフィール

東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業、東京藝術大学大学院修士課程修了。平成17年、文化庁新進芸術家国内研修生選出。後、河東節三味線を山彦千子師(重要無形文化財保持者)に師事。平成18年、公益財団法人日本伝統文化振興財団の第7回邦楽技能者オーディション合格。平成20年、NHK邦楽オーディション合格。

地域賞:北上市民俗芸能協会「地域民俗芸能の伝承・振興」

■受賞内容について

令和元年6月23日に設立された北上市民俗芸能協会は、民俗芸能の保存・育成や、民俗芸能を活かした街づくり、地域づくりを展開し、地域に伝わる民俗芸能の伝承・振興活動に積極的に取り組んできました。

とりわけコロナ禍において、民俗芸能の開催や継続に影響が生じる中でも、活動の方法を模索し、令和2年9月12日・13日には、北上市文化交流ホール「さくらホール」にて、「民俗芸能による祈りと絆の舞 まず演るべ!コロナに負けねぞ!」を開催しました。

現在は民俗芸能フェスティバルの開催のほか、民俗芸能セミナーの開催、映像記録保存事業その他を展開。後継者育成・地域芸能発表会を開催するだけでなく、市内小学校における民俗芸能出張出前教室の実施、情報(会報等)の発信など、幅広い教育・普及活動が高く評価され、今回の受賞となりました。

■北上市民俗芸能協会(きたかみしみんぞくげいのうきょうかい)の紹介

市内に伝わる民俗芸能(鬼剣舞・鹿踊・神楽・太鼓・さんさ踊り・田植踊など)を取りまとめ、「点の取組み」を「面の取組み」に昇華させた団体。会員を随時募集し、地域の民俗芸能の保存、育成に尽力している。

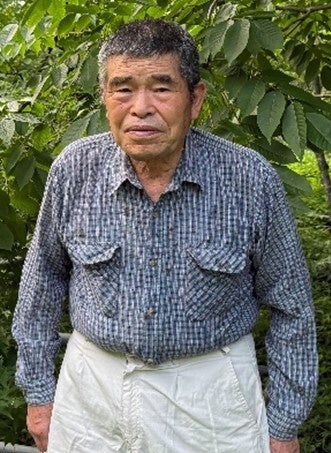

地域賞:秋田 稔「漆掻き技術の保存・伝承」

■受賞内容について

秋田家は、一世紀以上にわたり漆掻きを生業としてきた、日本でも屈指の歴史を誇る家柄です。現在4代目を務める秋田稔氏は、「漆掻き」と呼ばれる、漆の木に鎌で傷をつけて樹液を採取する伝統技術を受け継ぎ、約700本もの漆林(約6ヘクタール)を管理しています。毎年の出荷量は100キロ以上に及び、これは全国の国産漆の生産量のおよそ1割を占めます。

秋田氏が採取する大子漆は、代々伝わる高度な技術によって非常に高い透明度と品質を誇り、その評価は国内外に及びます。日光東照宮や伊勢神宮といった歴史的建造物の修復にも用いられ、国産漆の価値を支える重要な役割を果たしてきました。中学卒業と同時に家業に入り、現在80歳となった秋田氏は、いまなお漆の魅力を次の世代に伝えるために力を注いでいます。農林水産省や文部科学省などが主催するイベントで森の名人として講義を行うなど、未来を担う若者たちに漆文化の素晴らしさを伝え続けています。

■秋田 稔(あきた みのる)のプロフィール

栃木県生まれ。漆掻きを生業とする家の4代目に生まれ、中学卒業後の15歳よりその家業に就き、以降60年の長きにわたり従事。栃木県は全国3位の漆の出荷量を誇るが、そのすべてを産出してきた。

地域賞:和合念仏踊り保存会「念仏踊りの保存・伝承」

■受賞の内容について

長野県下伊那郡阿南町和合に伝わる「和合の念仏踊り」は、毎年8月13日から16日の4日間にわたって行われます。盆の新仏・先祖供養として行われてきた踊りであるとされ、18世紀半ばに遡るとする伝承があります。「庭入り」「念仏」「和讃」という3種の太鼓踊りが伝わっており、行事は林松寺、熊野社、「大屋」(宮下家)を移動して行われます。「下伊那のかけ踊り」の一つであり、近隣地域に伝わる芸能と共通する特徴があります。

念仏踊りには「役者」と呼ばれる踊り手など、60人余りが不可欠であり、人員確保と諸道具維持費の安定化が、保存会結成によって図られました。その後、居住戸・人口の減少が進んだものの、都市部から和合へ移住された方々による踊りの継承など、伝承に携わる人々のひたむきな努力が評価され、今回の受賞となりました。

■和合念仏踊り保存会(わごうねんぶつおどりほぞんかい)の紹介

平成26年3月10日、国の重要無形民俗文化財指定。平成4年11月、ユネスコ無形文化遺産代表一覧表記載(「風流踊り」の一つ)。平成25年頃からは和合小学校への親子山村留学が始まり、その経験者も念仏踊りに参加。

地域賞:杉原紙保存会「杉原紙の保存・伝承」

■受賞内容について

杉原紙が歴史資料にその名を現すのは永久4年(1116年)。摂関家当主・知足院関白藤原忠実の日記に「椙原庄紙」と記されており、地名を冠した紙としては、日本最古のものです。約1000年もの歴史を有する杉原紙は、鎌倉時代から室町時代にかけて全国に広く普及し、江戸時代には人々の暮らしに欠かせない紙として親しまれました。しかし、明治期以降は海外からの洋紙の流入や製紙の機械化の影響を受け、他の手漉き和紙と同様に次第に衰退し、大正時代にはついに杉原地区での製造も途絶えてしまいます。それでもなお、地域の人々は伝統を守り続けようと立ち上がりました。杉原紙を復活させるため、紙漉きの経験を持つ古老たちの技術をもとに、昭和47年に杉原紙研究所を設立。昭和57年にはその保存と継承を目的に杉原紙保存会が結成されました。以来伝統技術を未来へと受け継ぐ活動を続けています。

その功績が認められ、昭和58年には杉原紙が兵庫県無形文化財に指定され、さらに10年後には兵庫県の伝統的工芸品にも認定されました。杉原紙保存会は、これからも変わらぬ思いで、この貴重な文化遺産を次の世代へと伝えていきます。

■杉原紙保存会(すぎはらがみほぞんかい)の紹介

兵庫県多可町杉原谷地区で発祥した杉原和紙の技術を継承している。昭和58年に「兵庫県指定重要無形文化財」保持団体に認定。町立杉原紙研究所において、製造・販売を行う。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像