【調査リリース】マンション建替え、「必要性を感じる」は約1割。一方、「建替えで得する」場合は約6割が前向き。

マンション関連法改正による建替え条件緩和も、推進には金銭的課題あり

マンションやビルなど大型建物の修繕工事の見積、工事支援サービスを展開する株式会社スマート修繕(本社:東京都港区)は、築30年以上のマンション区分所有者を対象に、お住いのマンションの劣化状況、建替え意向に関するアンケート調査を実施しました。

マンションの高経年化は社会問題となっています。この状況を受け、政府は、老朽化したマンションの管理や再生を円滑に進めるため、区分所有法などマンション関連法の改正案を2025年3月4日に閣議決定しました。現在、築40年以上の老朽化したマンションは全国で137万戸に達し、マンション全体のおよそ2割を占めています(*1)。今回の改正案は、老朽化マンションの適切な管理や再生を促進し、よりスムーズに建替えや決議が進められるよう、条件を緩和することを目的としています。

こうした背景のもと、スマート修繕では、築30年以上のマンション居住者に対して法改正の認知、建替え意向、お住いの建物の劣化状況に関するアンケート調査を実施しました。

*1:国土交通省『令和5年度マンション総合調査』https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000058.html

◆調査サマリ

1.アンケート回答者の約8割が建物に対して何らかの問題や不安を抱えている。居住者の高齢化も深刻な問題に。

2.建替えの必要性を感じると回答した人は約1割に留まる。建物の現状のほか、建替え費用や居住者の年齢が原因で現状維持を望む声も。

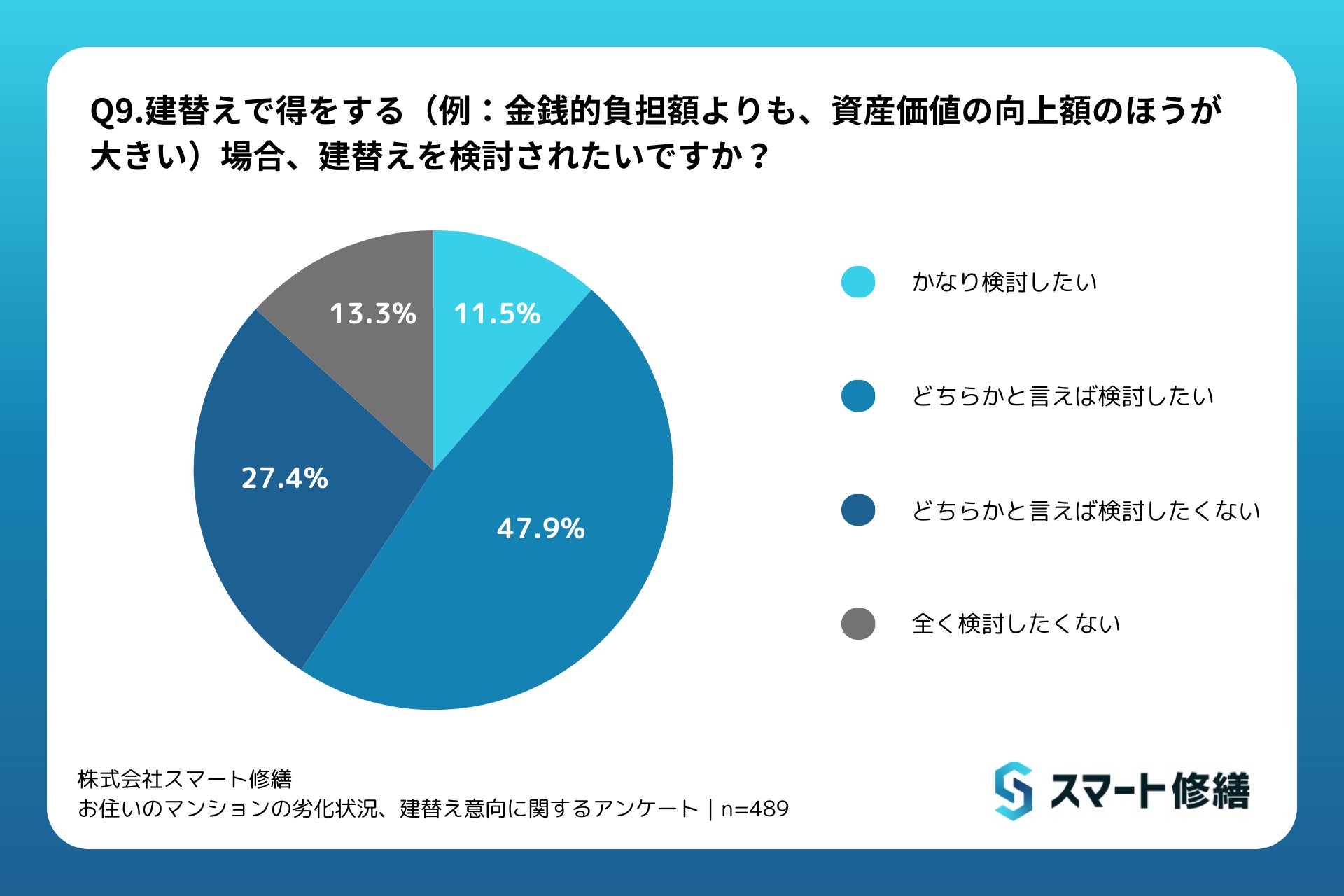

3.建替えで得をする場合には約6割が建替え意向ありと回答するも、建替え費用の負担には消極的。

4.約半数はマンション関連法の改正を認知。建替えの推進に法改正が一定の効果あり。

◆調査概要

調査名 :お住いのマンションの劣化状況、建替え意向に関するアンケート

調査対象 :築30年以上のマンション区分所有者

有効回答人数:560名

調査期間 :2025年2月26日(水)~2025年3月5日(水)

調査エリア :全国

調査方法 :インターネット調査

調査実施機関:株式会社スマート修繕

◆約8割が建物に対して問題や不安を抱えている。高齢化も深刻な問題に。

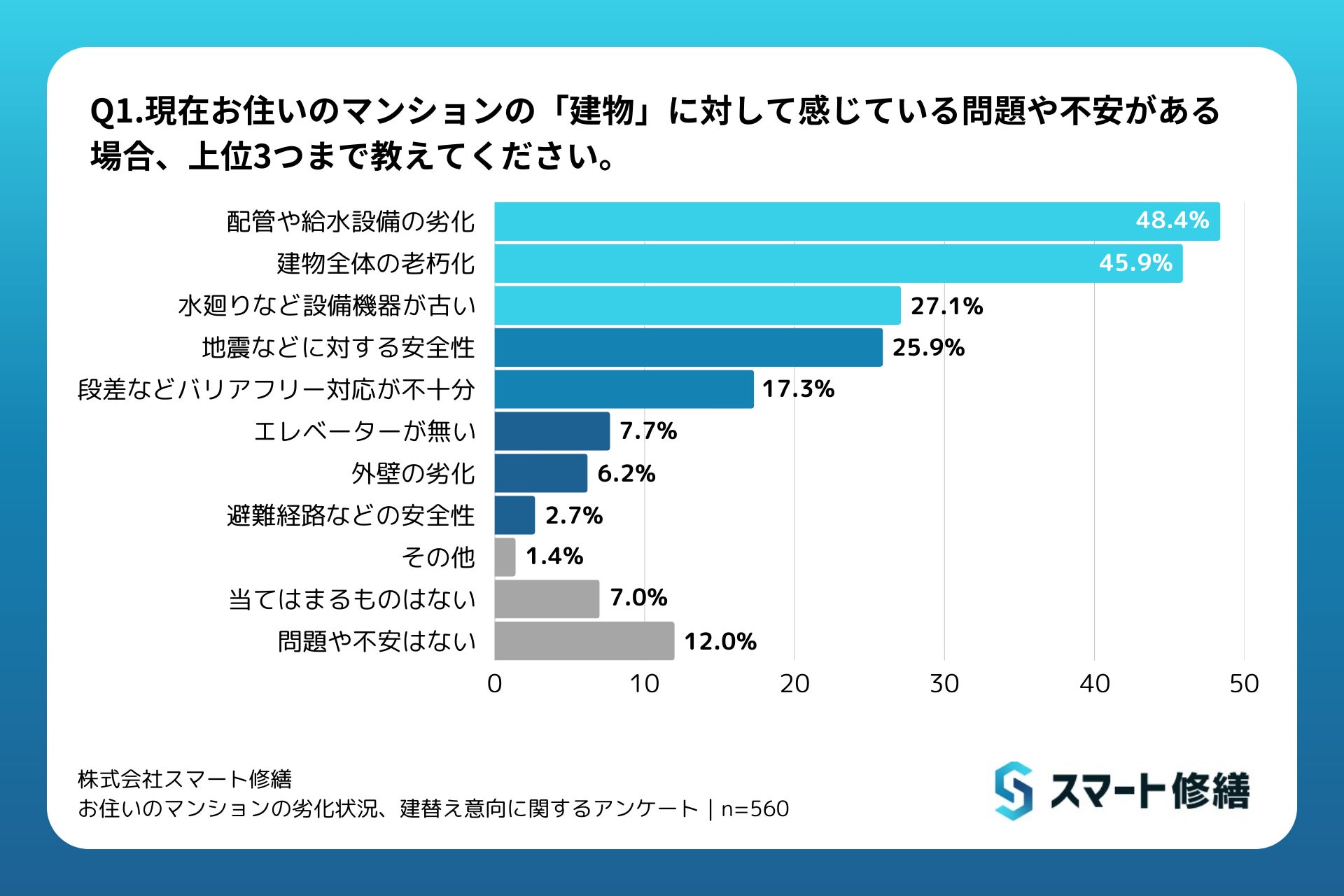

「現在お住いのマンションの『建物』に対して感じている問題や不安がある場合、上位3つまで教えてください。」という質問に対し、約8割が何らかの問題や不安を抱えていると回答しました。特に、約半数が「配管や給水設備の劣化」、45%以上が「建物全体の老朽化」について懸念を抱いていることが伺えます。さらに、27%が「水廻りなど設備機器の老朽化」、25%が「地震などに対する安全性」を課題として挙げており、これらが建物の改善に向けた重要なポイントであることが分かりました。

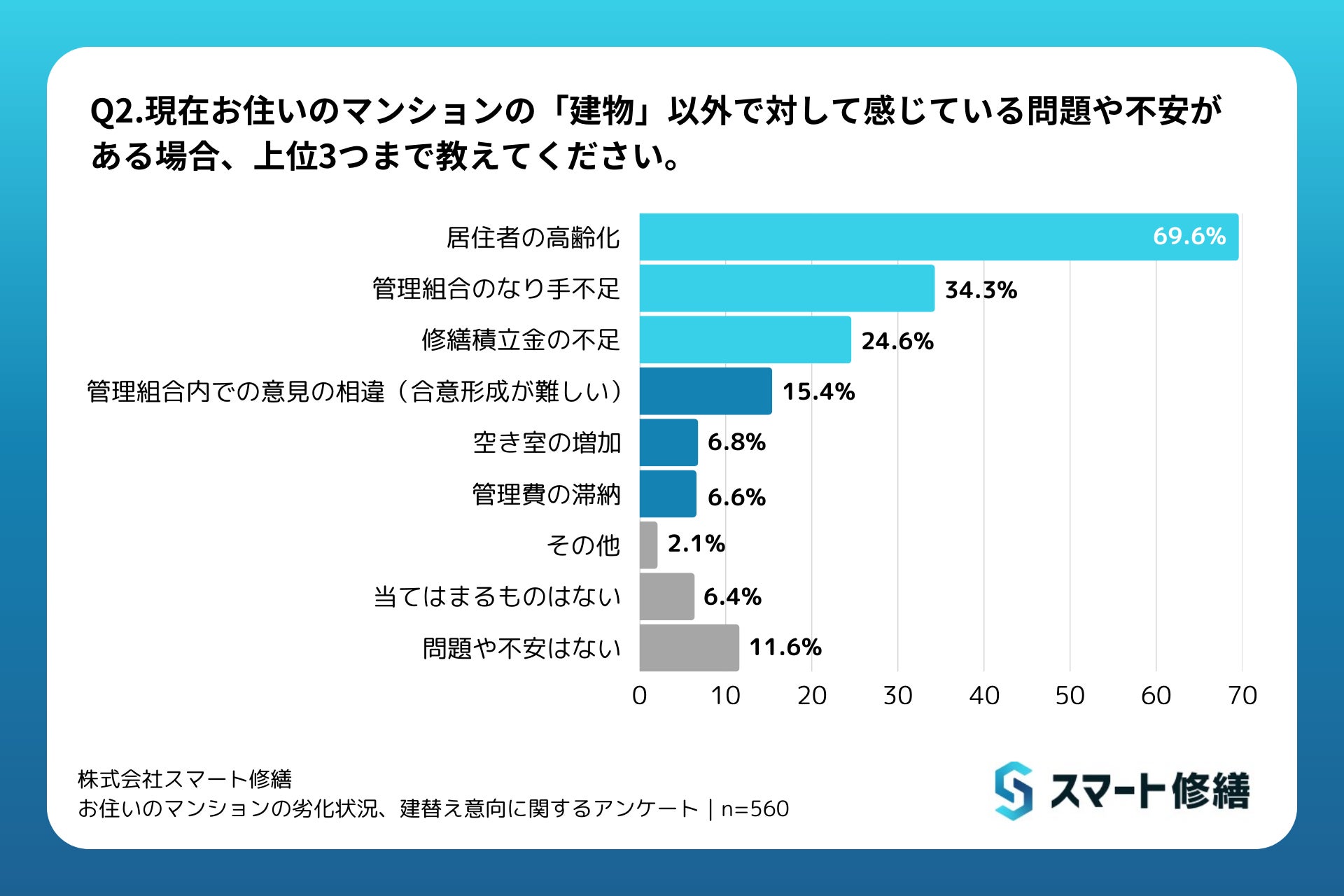

「現在お住いのマンションの『建物』以外で対して感じている問題や不安がある場合、上位3つまで教えてください。」という質問に対しては、約7割の人が「居住者の高齢化」に課題を感じていると回答しました。続いて、「管理組合のなり手不足」(34.3%)、「修繕積立金の不足」(24.6%)が課題と感じられています。

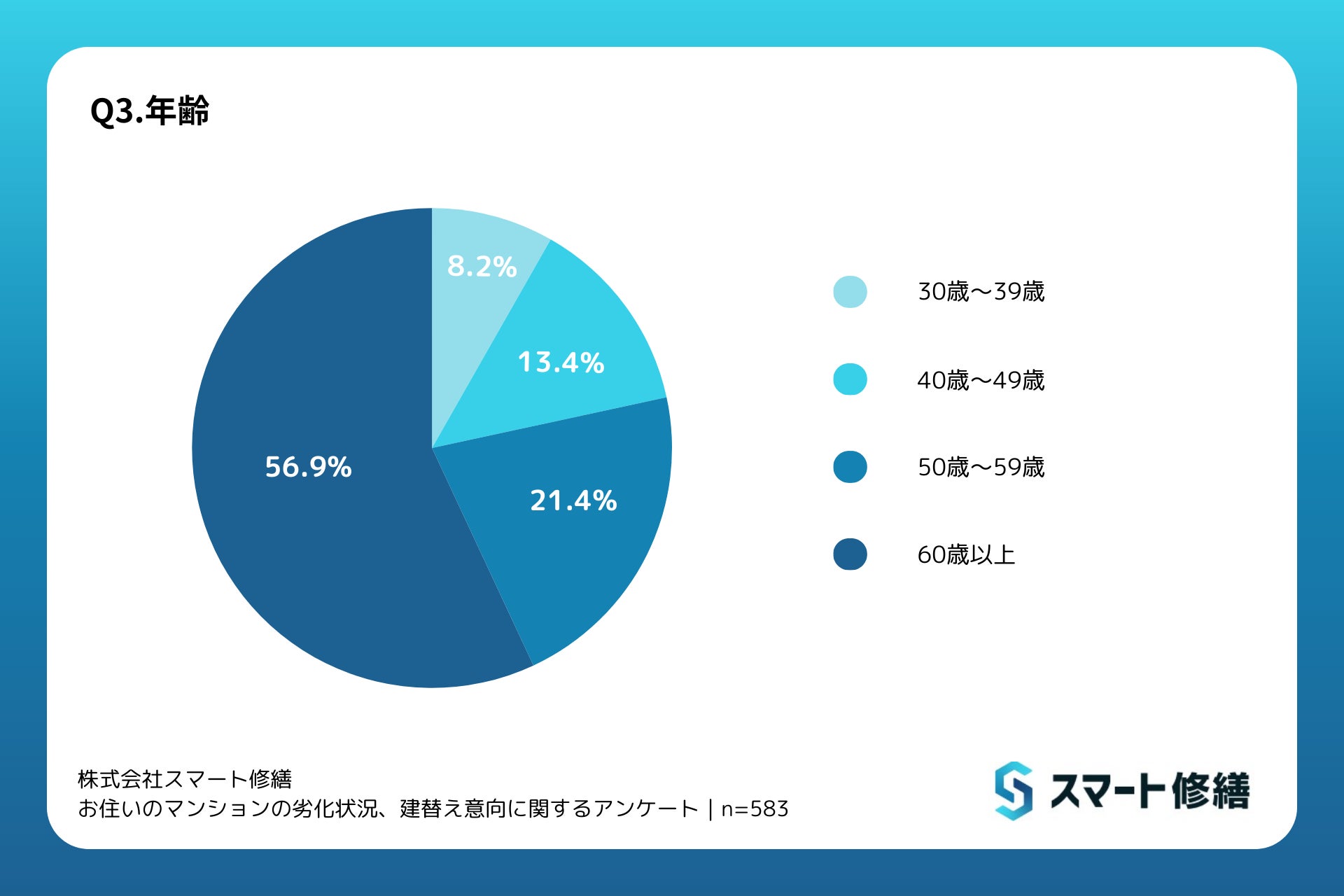

本アンケートの回答者も約57%が60歳以上であり、この結果からも住居の老朽化と居住者の高齢化という高経年マンションの状況が伺えます。

◆建替えの必要性を感じている人は約1割に留まる。費用や年齢から現状維持を望む声も。

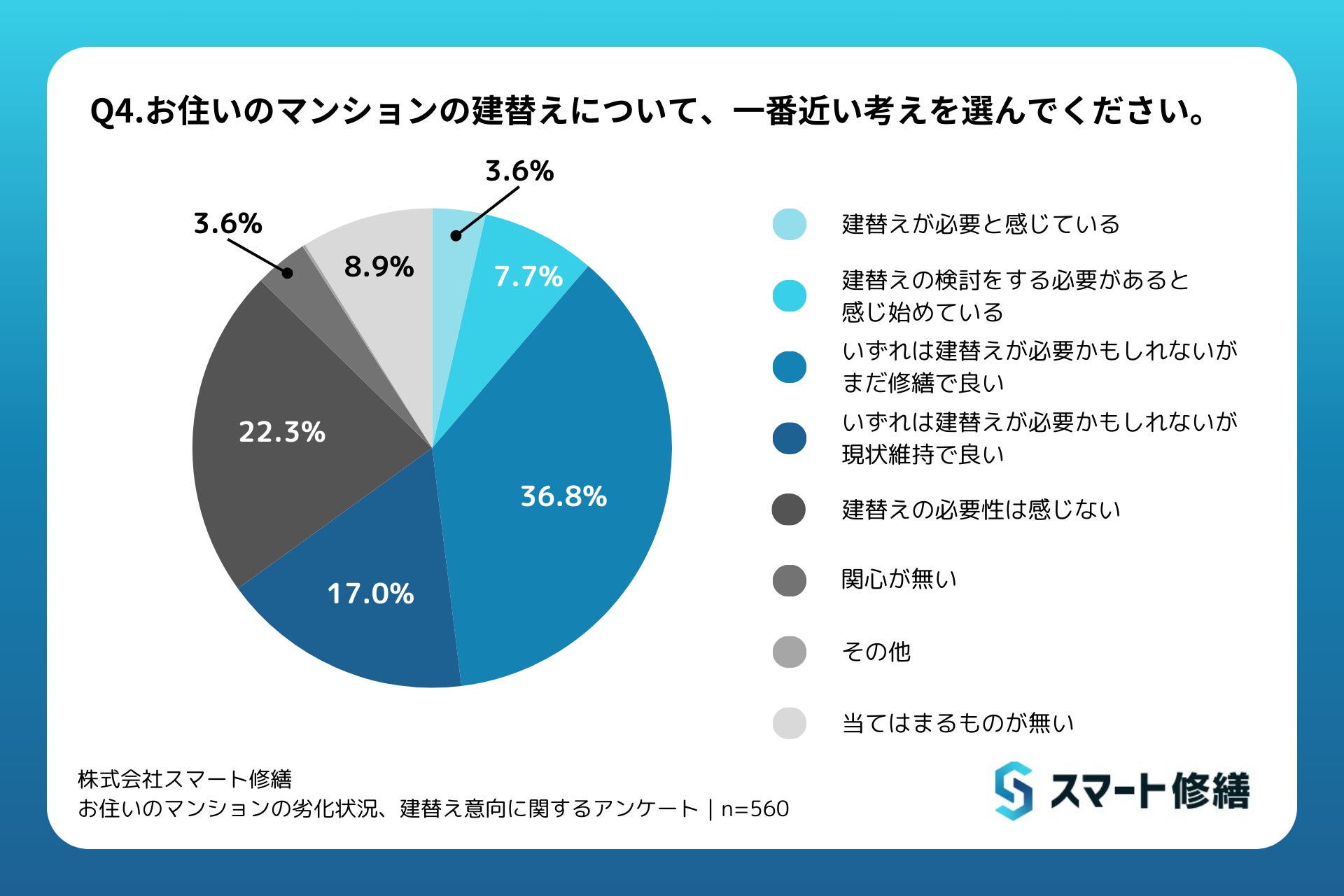

「お住いのマンションの建替えについて、一番近い考えを選んでください。」との質問に対し、「建替えが必要と感じている」、「建替えの検討をする必要があると感じ始めている」と考える方は約1割に留まりました。「いずれは建替えが必要かもしれないがまだ修繕で良い」、「いずれは建替えが必要かもしれないが現状維持で良い」と考える方が約5割と多数派であり、約2割は「建替えの必要性は感じない」と回答しています。

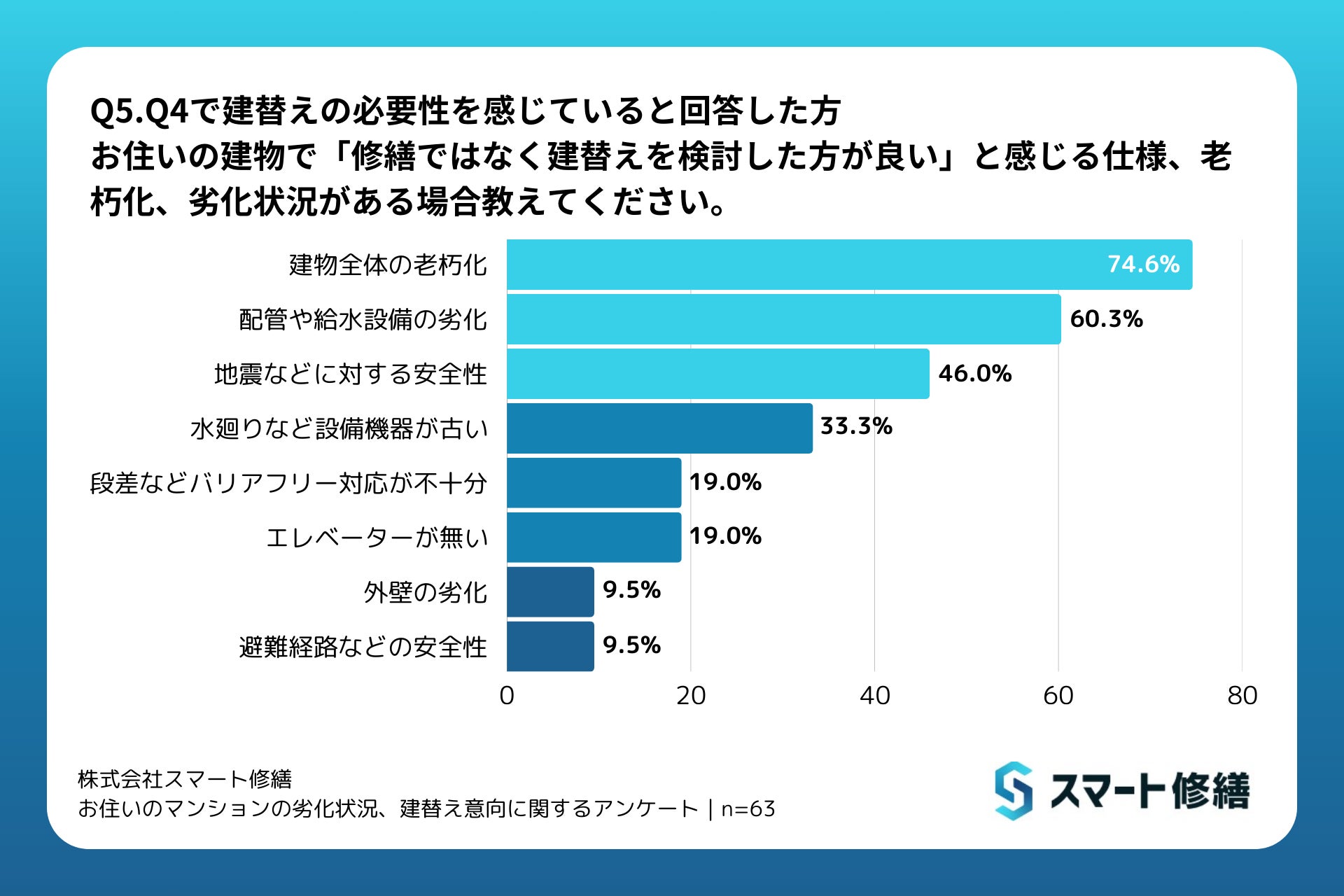

建替えの必要性を感じている方に対し、「お住いの建物で『修繕ではなく建替えを検討した方が良い』と感じる仕様、老朽化、劣化状況がある場合教えてください。」と質問したところ、「建物全体の老朽化」(74.6%)、「配管や給水設備の劣化」(60.3%)、「地震などに対する安全性」(46.0%)と回答した方が多く、マンションの高経年化や劣化の進行、耐震性に対する不安が強い様子が見受けられます。

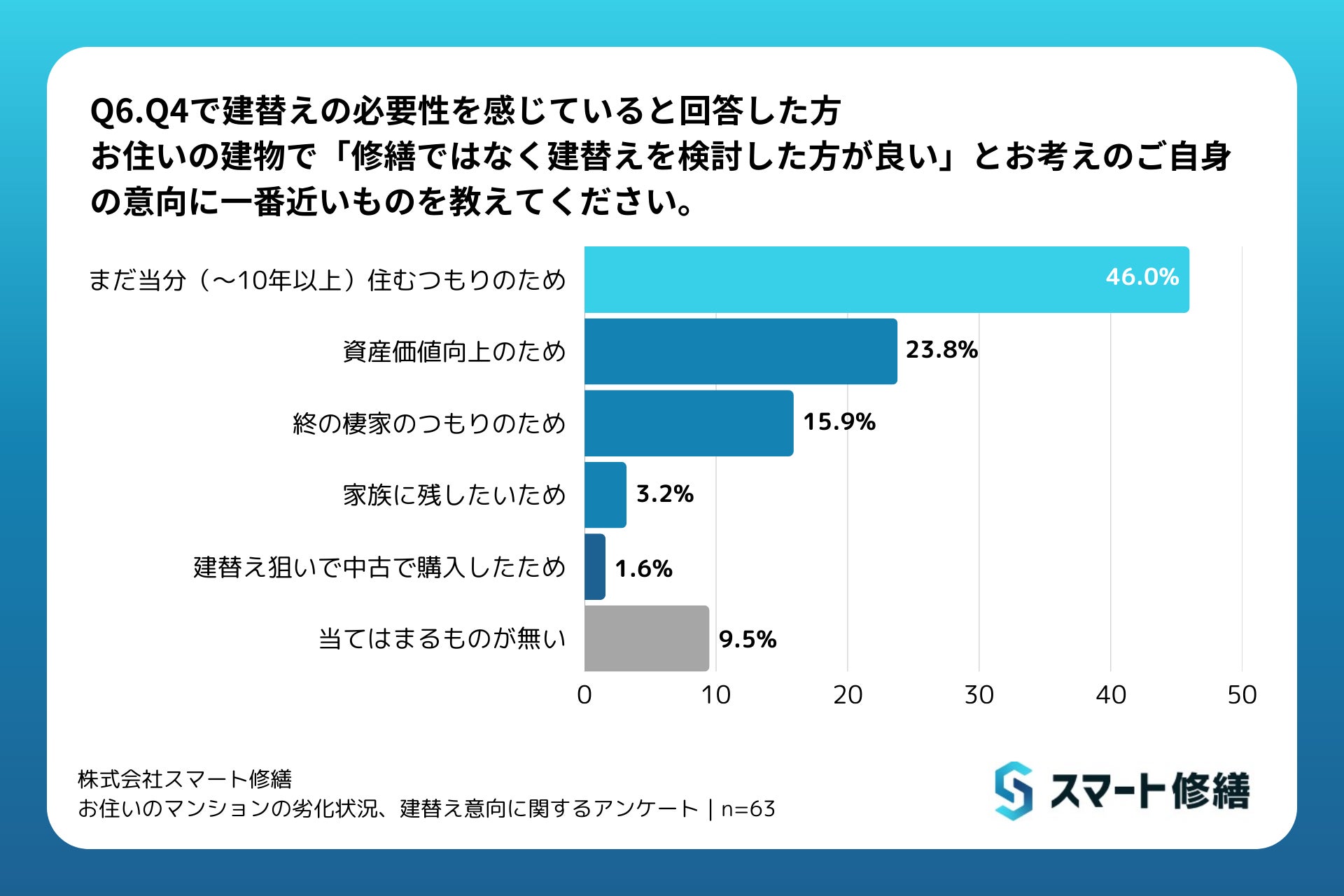

また、建替えの必要性を感じている方に対して、「お住いの建物で『修繕ではなく建替えを検討した方が良い』とお考えのご自身の意向に一番近いものを教えてください。」という質問をしたところ、「まだ当分(~10年以上)住むつもりのため」(46%)、「資産価値向上のため」(23.8%)という回答が多く、中長期的な視点を持つ傾向が見受けられました。

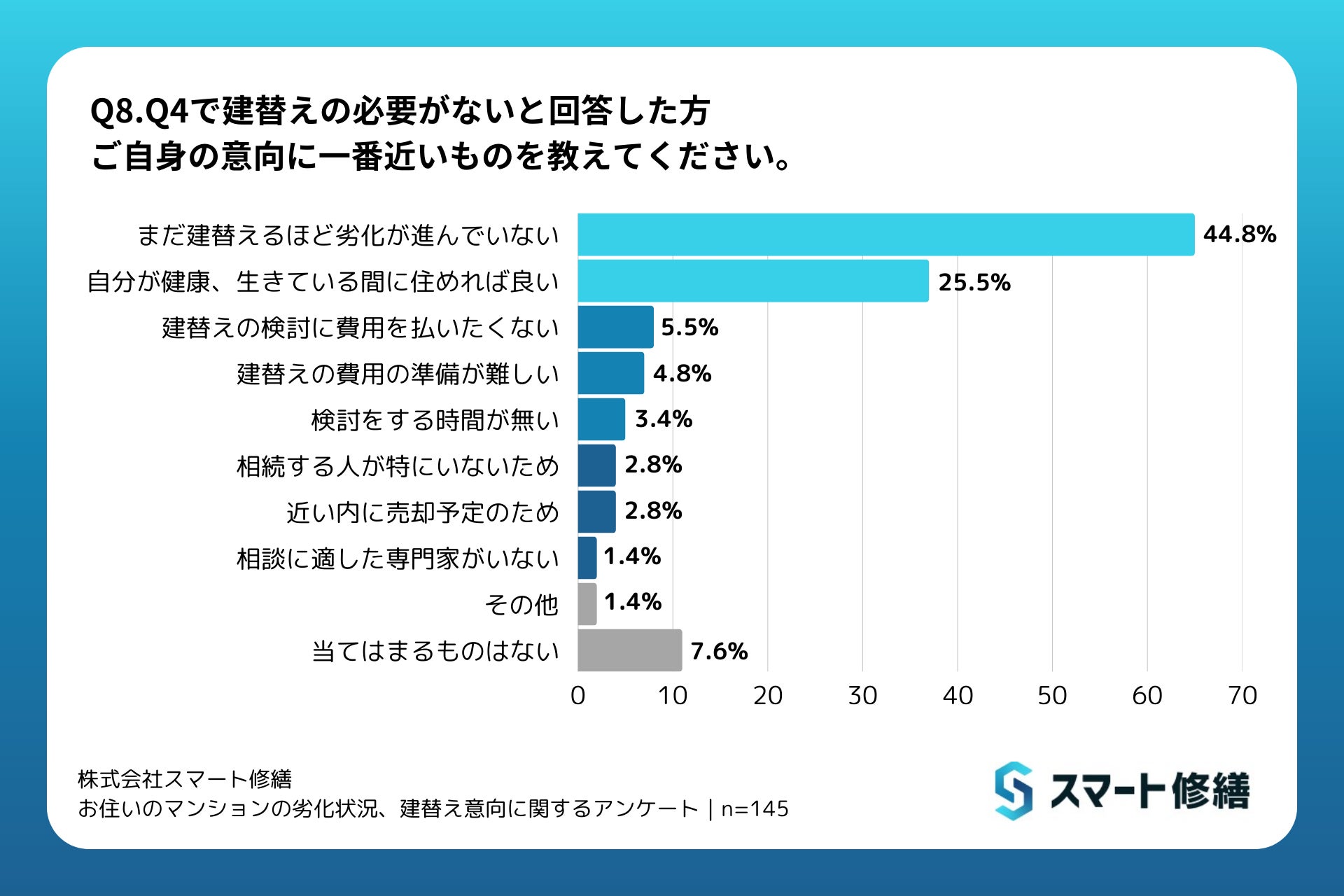

現在、建替えの必要性を感じず、修繕や現状維持で良いと考えている方に対して「ご自身の意向に一番近いものを教えてください」と質問したところ、半数以上の方が「まだ建て替えるほど劣化が進んでいない」と回答しました。一方で、約3割の方は「建替えの費用の準備が難しい」、「建替えの検討に費用を払いたくない」と回答しており、現状の建物の状態に加え、費用面での懸念から修繕や現状維持を選択している方も多いことが分かりました。

建替えの必要性を感じない方に対して「ご自身の意向に一番近いものを教えてください」と質問したところ、最も多かった回答は「まだ建て替えるほど劣化が進んでいない」(44.8%)であり、次いで「自分が健康で生きている間に住めれば良い」(25.5%)という結果となりました。この結果から、現状の建物の状態に加え、回答者の年齢層が高いため、現状維持を重視する傾向が強いことが伺えます。

◆建替えで得をする場合には約6割が建替え意向あり。しかし建替え費用負担には消極的。

一方で、「建替えで得をする(例:金銭的負担額よりも、資産価値の向上額のほうが大きい)場合、建替えを検討されたいですか?」との質問に対して、約6割の方が検討したいと回答しました。得をするかどうかに関わらず建替えが必要と考える方は1割にとどまりましたが、「得をする」という前提条件がある場合には、建替えを検討する方が増える傾向にあることが分かりました。

とはいえ、「得をする」という前提条件があっても検討したくないという方が約4割いるということから、建替え検討時の合意形成の難しさが伺えます。

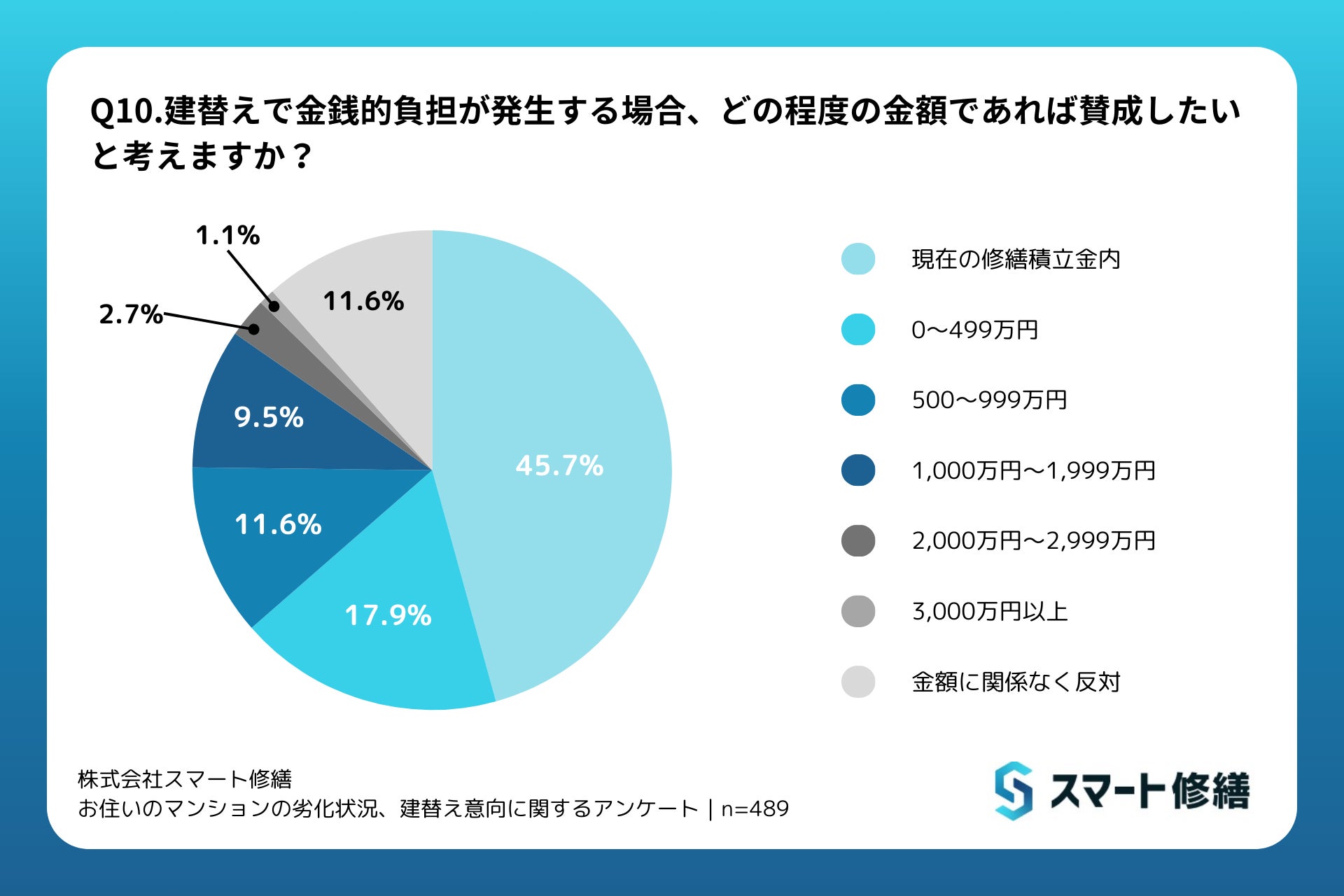

「建替えで金銭的負担が発生する場合、どの程度の金額であれば賛成したいと考えますか?」との質問に対し、約半数の方が「現在の修繕積立金内」と回答しており、追加費用を負担したくないという意向が伺えます。しかし、国土交通省の調査によると、マンション区分所有者の負担額は年々増加しており、2017年~2021年の平均は1,941万円となっています(*2)。また、2024年にスマート修繕が行った調査によると、1戸あたり2,000万円を負担しても建替えが可能なマンションは、関東で0.7%、関西で0.3%にとどまるという結果が出ました(*3)。つまり、2,000万円を負担しても、ほとんどのマンションでは建替えが難しいというのが現実です。

今回の調査では、2,000万円以上の負担でも賛成すると回答した方は約4%にとどまり、建替えの推進には金銭面での課題が大きいことが明らかになりました。また、10名に1名は金額に関係なく建替えに反対している実態も浮き彫りになりました。

*2:国土交通省「マンションを取り巻く現状について(1)」https://www.moj.go.jp/content/001385377.pdf

*3:株式会社スマート修繕「【マンション建て替え】1戸2,000万円負担での実現性は、関東0.7%・関西0.3%/地方はより困難に」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000097827.html

◆約半数はマンション関連法改正を認知。建替えの推進に法改正が一定の効果あり。

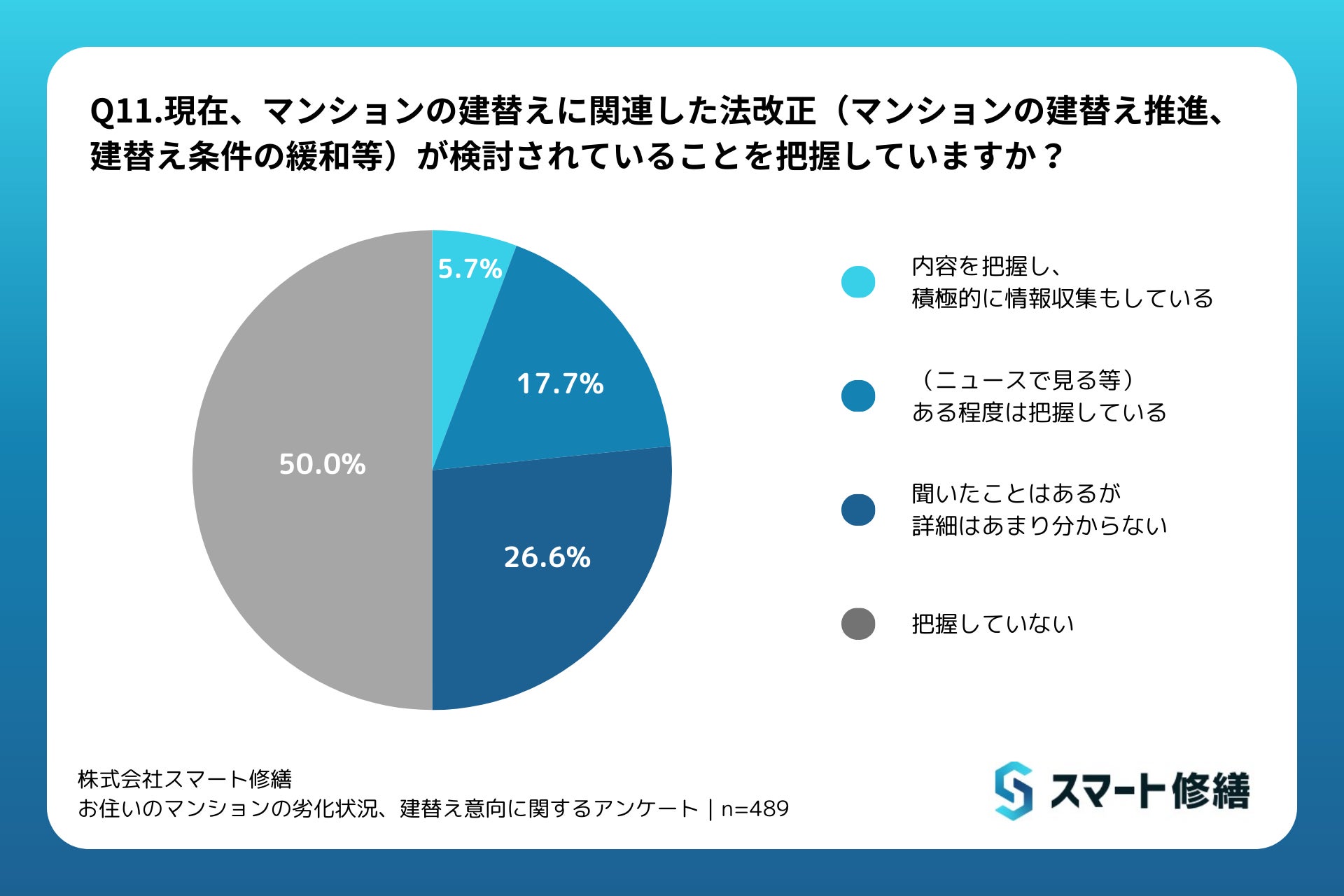

「現在、マンションの建替えに関連した法改正(マンションの建替え推進、建替え条件の緩和等)が検討されていることを把握していますか?」という質問に対し、半数の方が今回の法改正について認知しており、一定の関心が寄せられていることが伺えます。

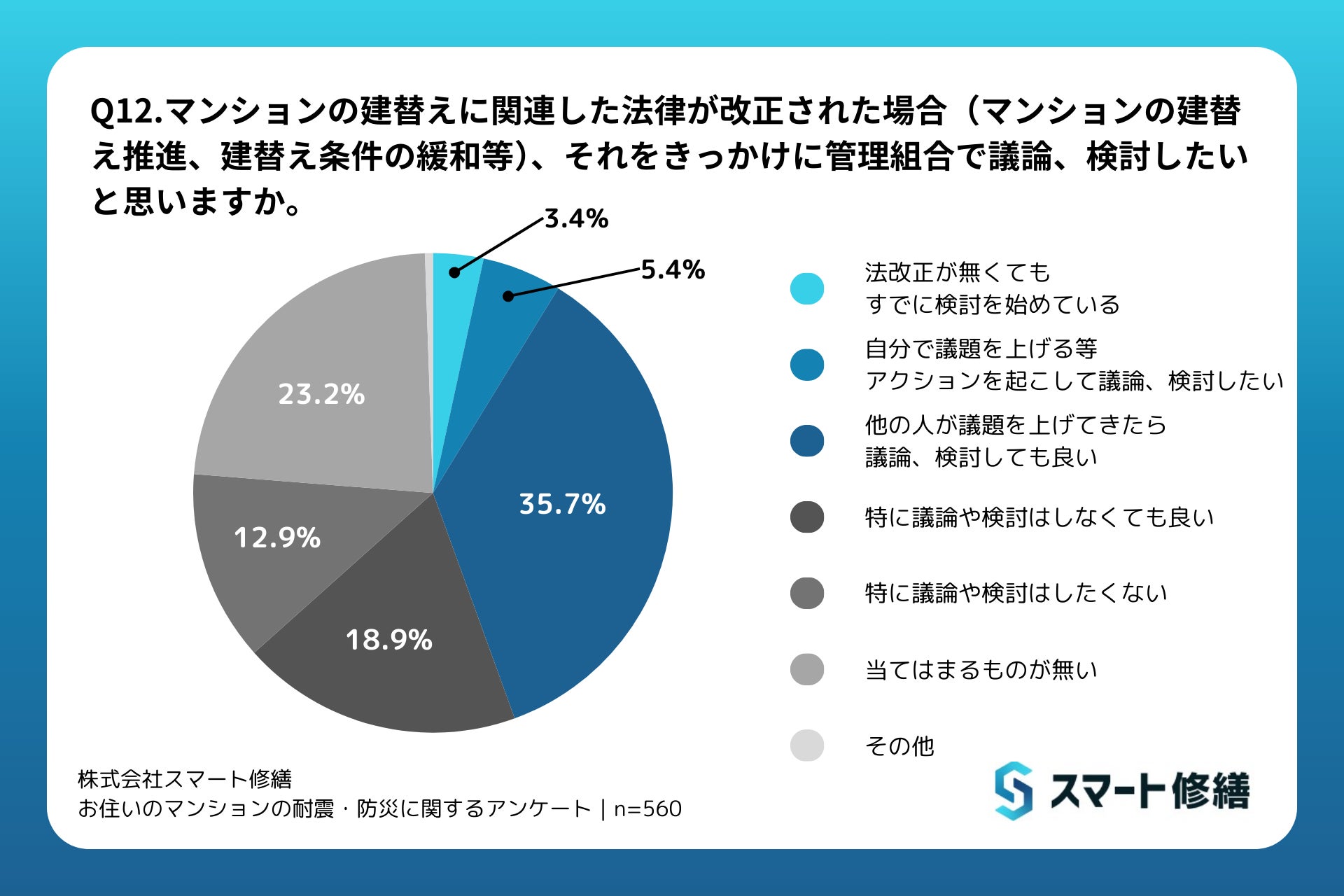

また、「マンションの建替えに関連した法律が改正された場合(マンションの建替え推進、建替え条件の緩和等)、それをきっかけに管理組合で議論、検討したいと思いますか。」との質問に対しては、「自分で課題を上げる等アクションを起こして議論、検討したい」「他の人が議題を上げてきたら議論、検討しても良い」と回答した人が約4割という結果になりました。これにより、法改正が建替えを進めるために一定の効果があることがわかります。

一方、「特に議論や検討はしなくても良い」「特に議論や検討はしたくない」と回答した人も約3割いることから、年齢や価値観等によって意見が異なることが伺えます。

◆執行役員/組合営業責任者 兼 技術責任者 別所によるコメント

今回のマンション関連法の改正により、決議方法や運用面の条件が緩和され、建替えが進めやすくなります。しかし、それでも「金額的な要因」により、建替えは非常に難しくなっています。特に近年ではインフレの影響もあり、長期間にわたる工事の見積もりが難しくなり、事業者側も実施が困難な状況です。また、高齢の居住者も多く、「ここで最期を迎えたい」などさまざまな思いを持つ方がいるため、合意形成が非常に難しいと考えられます。

高経年マンションにおいては、修繕、耐震補強、建替え等が選択肢となります。選択肢の重要な判断材料の一つが建替えに伴う経済性、つまり各戸の負担度です。経済性を検討することで、まずは「建替えも選択肢になりうるのか」、「修繕を続けて、長く快適に暮らし続けることを目指すのか」等、方針について考える機会を持つことが大事です。建替えは必須ではなく、配管等設備の更新をしっかりと行い、大規模修繕工事を定期的に実施し、エントランスデザインをリニューアルするなど資産価値を向上させる改良工事をしっかり行えば、安心して住み続けることが可能なので、今あるマンションを大事にしていく事も非常に重要です。スマート修繕では、修繕と建替えの両方をご支援しています。最適な選択ができるよう、しっかりとサポートさせていただきます。

別所 毅謙

株式会社スマート修繕 執行役員/組合営業責任者 兼 技術責任者

マンションの修繕/管理コンサルタント歴≒20年、大規模修繕など多くの修繕工事に精通。管理運営方面にも精通しており、アドバイス実績豊富。 過去に関わった管理組合数は2千、世帯数は8万を超える。 スマート修繕では管理組合向けコンサルティングの責任者を務める。

◆「スマート建替」の概要

マンションの老朽化が進むと、マンションそのものの資産価値の低下だけではなく、住環境や安全性が悪化し、マンションの周辺環境にも悪影響を及ぼす可能性があります。

スマート修繕では、老朽化マンションの適正な維持、再生という社会課題の解決に向け、マンションの建替経済性を可視化するサービス「スマート建替」を、現在、東京・赤坂限定でリリースしています。サービスサイト内の地図上にある各マンションアイコンをクリックすることで、そのマンションを建て替えた場合の負担度が分かる無料のサービスです。特定のマンションを調べたい場合は、検索窓からピンポイントでお調べいただくことも可能です。

高経年マンションにおいては、修繕、耐震補強、建て替えなどが選択肢となりますが、その重要な判断材料の一つは、建て替えに伴う経済性、つまり各戸の負担額です。「スマート建替」を通じて建て替えに関するバリューなどの情報を得ることで、「建て替えも選択肢として検討しよう」、「修繕を続け、長く快適に暮らし続けることを目指そう」といった方針について考える機会としていただければと思います。

現在、他エリアも準備中のため事前登録を受け付けています。以下サービスサイトよりご登録ください。

●サービスサイトはこちら → https://tatekae.smart-shuzen.jp/

◆「スマート修繕」の概要

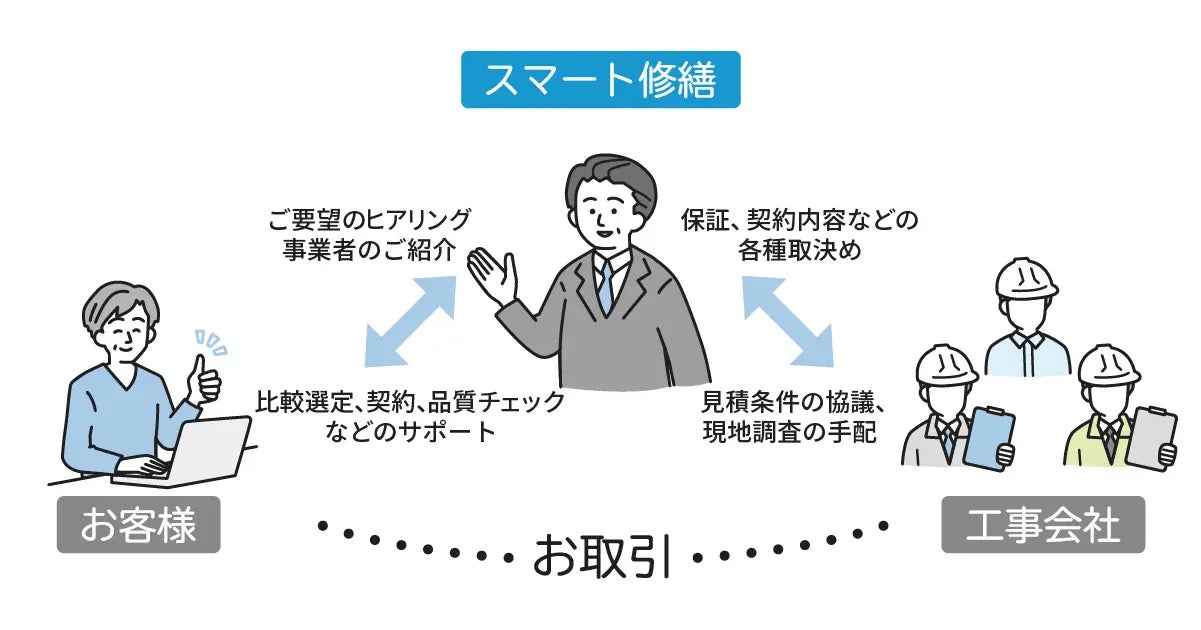

マンションやビルなど大型建物の大規模修繕など共用部工事の見積、工事支援サービス。プロが独自の見積データベースを活用した見積査定を行うことで、修繕工事のコストダウンをかなえます。また、専門コンサルタントが劣化診断から工事会社のご紹介、工事支援まで徹底伴走し、一貫したサポートを提供。お客様に代わって各種の調整を実施することでお客様の手間を省きつつ、専門的な内容も分かりやすくご説明します。お客様にとっては契約や費用が発生しないため、すでに他社による見積がある状態でも、負担なくセカンドオピニオンとしてご活用いただけます。

サービスサイト:https://smart-shuzen.jp

オウンドメディア:https://smart-shuzen.jp/media

◆株式会社スマート修繕について

マンションやビルなど大型建物の大規模修繕など共用部工事の見積、工事支援サービス「スマート修繕」のほか、マンションの建替バリューを見える化する「スマート建替(ベータ版)」、大型建物の修繕工事の見積金額の査定を行う「スマート修繕顧問」、管理組合向けの金融商品の共同開発等、建物再生領域における事業を展開しています。専門知識のないマンション管理組合や不動産オーナーなどが、業界の事情に左右されることなく、フェアに取引できることを目指しています。

◆会社概要

-

商号:株式会社スマート修繕

-

代表:豊田 賢治郎

-

入会団体:一般社団法人日本経済団体連合会(経団連) 企業会員

-

事務所登録:一級建築士事務所(東京都知事登録 第66294号)

-

事業内容:

-

大型建物の共用部工事の見積もり、選定支援、工事支援サービス

-

大型建物の修繕工事の見積金額の査定サービス

-

マンション建替の経済性、負担度可視化サービス(β版)

-

-

所在地:東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 510

◆お問い合わせ

取材のお申込み、サービスのご利用お申込み、工事会社登録のご相談、各種提携のご相談などは、以下よりお問い合わせください。

問い合わせフォーム:https://smart-shuzen.jp/#contact

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像