『量子コンピューティング/ハイブリッド実行基盤白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構(INGS)は2025年11月27日、『量子コンピューティング/ハイブリッド実行基盤白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

量子コンピューティングは、NISQデバイス段階から誤り訂正実装段階へと移行する産業化フェーズに突入した。

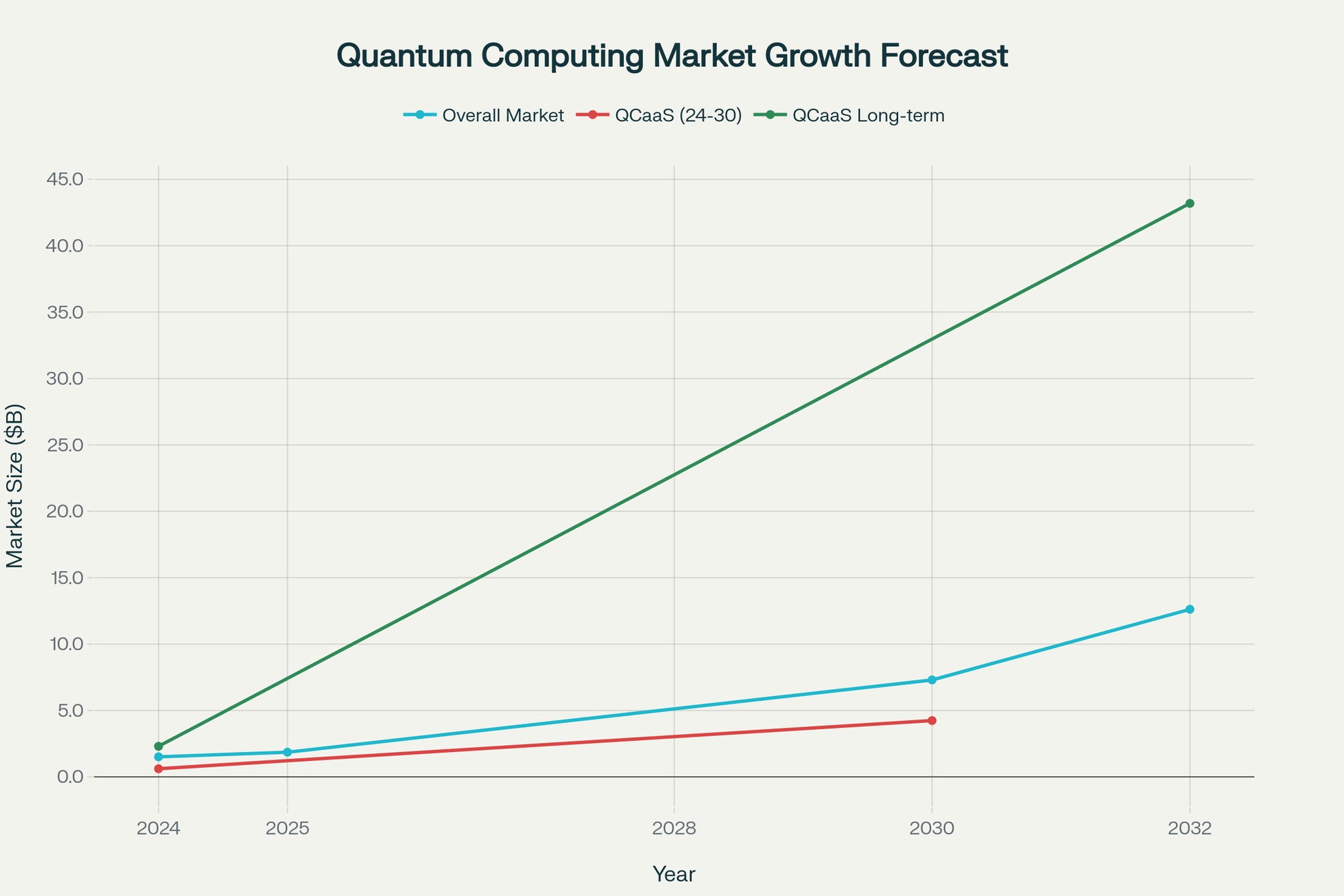

▼市場規模の爆発的成長

2024年実績:15.1億ドル

2025年予測:18.6億ドル(成長率24.23%)

2030年予測:55.8~70.9億ドル

長期展望(2035年):最大970億ドル規模の量子技術市場

▼投資熱の最高潮

2024年VC投資額:約20億ドル(前年比138%増)

ラウンド数:62件。大型メガラウンドが主導権を握る段階へ

メジャープレイヤー(PsiQuantum 5.94億ドル、QuEra 2.30億ドル、Quantum Machines 1.70億ドル)による大型資金調達が相次ぐ

▼技術的転機:エラー訂正の実現

Google「Willow」チップ:量子エラー訂正の指数関数的削減を実証

理研+Microsoftの論理量子ビット実現で、フォルトトレラント量子コンピュータ(FTQC)実現への道が明確化

2028~2030年代:実用的なハイブリッド量子‐古典ワークフローが産業導入段階へ

▼産業横断的ユースケースの急速な拡大

NEDO公開事例:56社の国内ユースケース

適用分野:製造・物流・エネルギー・創薬・医療・金融・セキュリティ

PoC(概念実証)から事業導入への段階移行が加速

▼日本の競争力強化

国産3号機のクラウド提供開始(大阪大学中心、42機関参画)

富士通+理研によるハイブリッド実行基盤の確立

量子ソフトウェアコンソーシアム(JST COI-NEXT)による産学官連携の深化

■ 利用シーン(例)

産業・技術アナリストが本レポートを活用する主要シーンは以下のとおり。

▼戦略立案・ロードマップ策定

量子投資の技術選定と事業化タイムスケール判断

ハードウェア方式(超伝導、イオントラップ、中性原子、光方式)の比較検討

エラー訂正進捗と市場導入タイミングの予測

▼市場規模・成長率の精査

QaaS(Quantum as a Service)市場の詳細セグメンテーション

地域別・産業別・用途別の市場動向分析

VC投資の動向と企業評価指標の構築

▼プレイヤー分析・競争構図の把握

グローバル大手(IBM、Google、Microsoft、Amazon AWS)の戦略比較

日本企業(富士通、NTT、NEC、東芝)のポジショニング分析

スタートアップ(QunaSys、IonQ、Quantinuum、PsiQuantum等)の技術優位性評価

▼規制・標準化動向の監視

ISO/IEC JTC 3による国際標準化の進捗

ポスト量子暗号(PQC)移行計画と企業への影響

量子技術ガバナンス(QIA:Quantum Impact Assessment)の制度設計

▼投資判断・企業評価

量子ベンチャーの技術成熟度と商用化可能性の評価

産学連携コンソーシアムへの参画価値判定

国内外のエコシステム構造と市場参入戦略の立案

■ アクションプラン/提言骨子

本白書の分析に基づく、産業・市場参画者への提言は以下の通り。

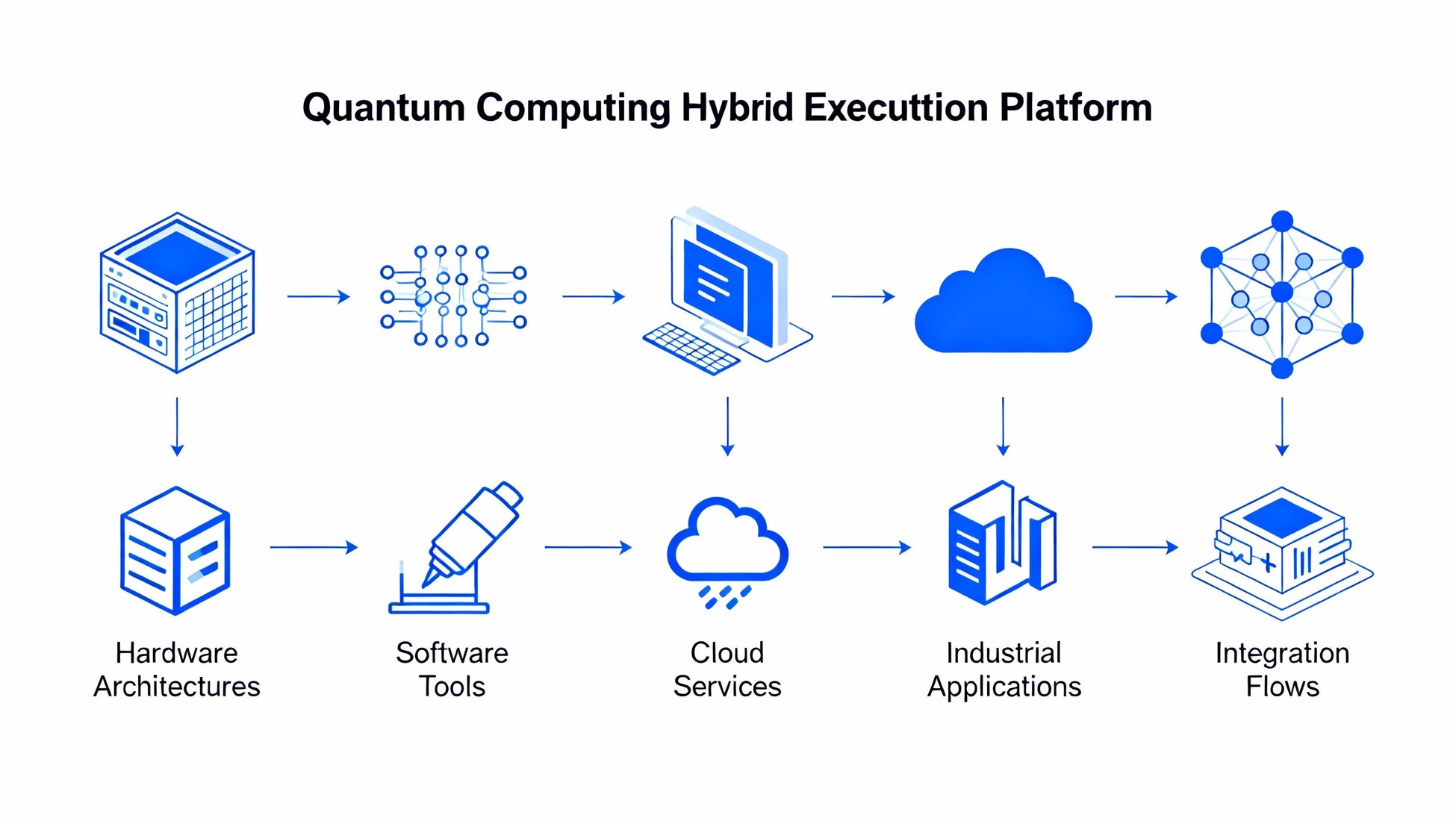

▼ハードウェア・アーキテクチャの選定と投資優先度の決定

超伝導量子ビット:国産3号機など大規模化が進行。スケーラビリティと制御複雑性のバランス評価が重要

イオントラップ:高いコヒーレンス時間を特徴。量子通信・暗号化通信分野での応用加速を注視

光方式(フォトニック):室温動作可能性と NTT・理研の国産開発推進。エネルギー効率の競争力評価が急務

中性原子・トポロジカル方式:誤り訂正での優位性が示唆される。次世代方式のロードマップ追跡を推奨

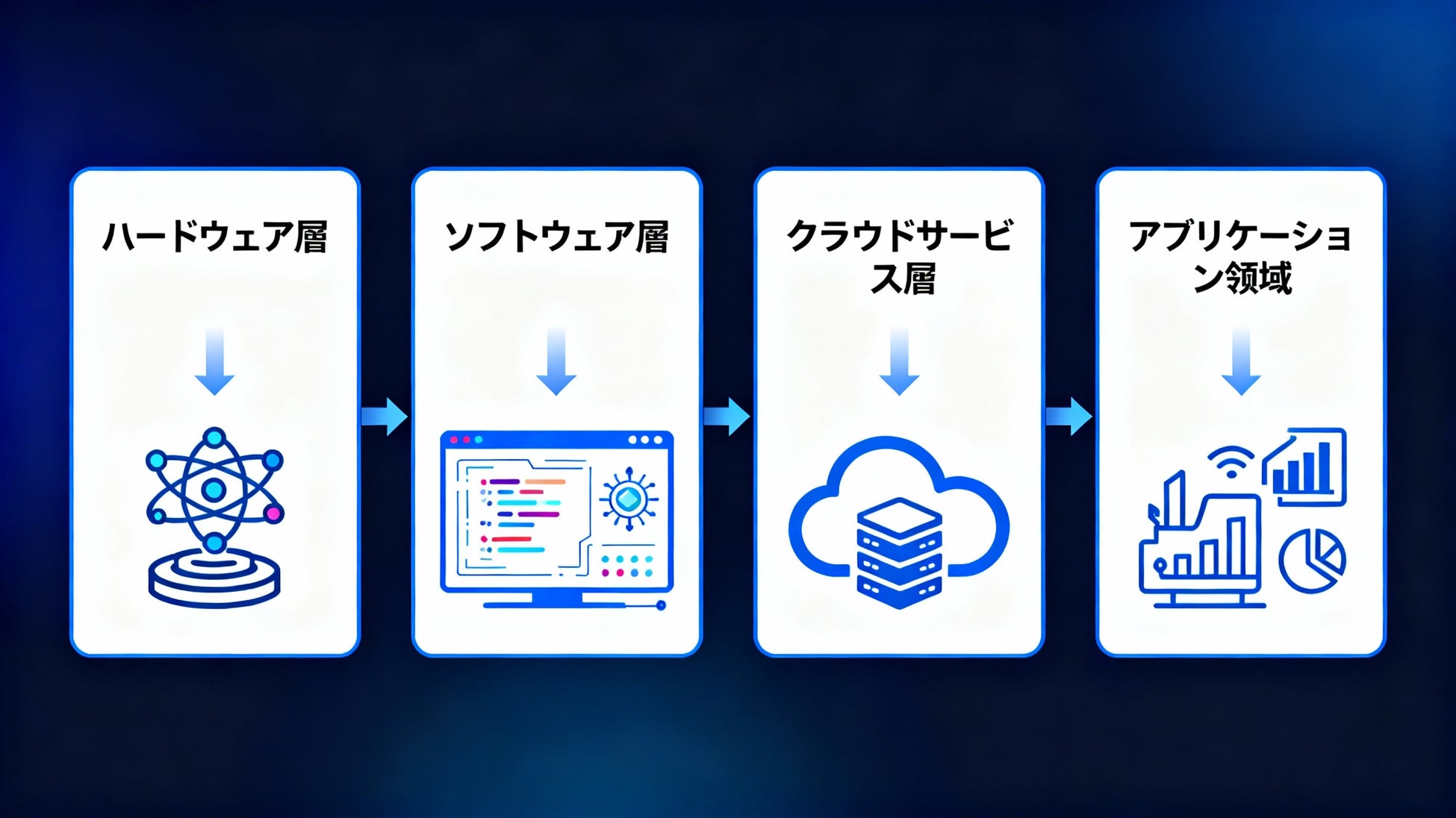

▼クラウド量子サービス(QaaS)の戦略的導入

Amazon Braket、Azure Quantum、IBM Quantum、Google Quantum AI の機能比較と使い分け

国産基盤(大阪大学クラウド、OQTOPUS等)との連携によるロックイン回避

ハイブリッド量子‐古典ワークフロー の早期実装で事業優位性確保

▼ユースケース開発の産学官連携化

NEDO 56事例の業種別・機能別分析に基づく自社適用可能性の判定

量子ソフトウェアコンソーシアム、Q-STAR、QII 等への参画機会の拡大

最適化・シミュレーション・セキュリティの三分野での先行PoC実施

▼ポスト量子暗号(PQC)移行計画の前倒し実装

NIST FIPS標準化済み4種アルゴリズムの社内システム導入ロードマップ策定

量子鍵配送(QKD)との組み合わせによるハイブリッド暗号戦略の検討

2025~2026年中に PQC 移行の予備評価完了を推奨

▼標準化・相互運用性の推進

OpenQASM 3.0、QIR(Quantum Intermediate Representation)への対応準備

ベンダーロックイン回避のための中間表現の活用

API/SDK の統一化推進に向けた産業コンソーシアムへの参画

▼人材・エコシステムの構築

量子技術者の需要が供給の3倍に達する状況下での人材戦略の前倒し

大学・研究機関との共同研究による基礎~応用技術の習得

量子リテラシー教育の従業員への展開

■ 推奨読者対象/ゴール

本レポートの推奨読者と期待される成果は以下の通り。

▼産業・技術アナリスト

ゴール:量子コンピューティング市場の詳細な成長シナリオ、セグメント別・地域別・用途別の細分化、プレイヤー分析、技術トレンドの把握を通じて、市場調査レポート、投資レポート、経営コンサルティング案件の高付加価値化

活用例:ベンチャーキャピタル、M&A顧問、経営コンサルティングファームでの意思決定支援

▼市場アナリスト(証券・ファンド)

ゴール:量子テック銘柄の投資評価指標(技術ロードマップ、商用化タイムスケール、規制環境)の構築により、ポートフォリオ構築と運用のアルファ獲得

活用例:グロース株ファンド、テック特化型ファンド、ESG投資評価の量子領域への展開

▼経営戦略立案者・CTO

ゴール:量子テクノロジーの事業化タイムスケール、投資優先度、エコシステム内でのポジショニングの明確化により、経営判断の質向上と意思決定時間の短縮

活用例:事業ポートフォリオ再構成、デジタルトランスフォーメーション戦略の量子化、研究開発予算配分の最適化

▼政策・規制立案者

ゴール:量子技術のガバナンス、国際標準化、安全保障とオープンサイエンスの両立、産業競争力強化のための政策設計基盤の整備

活用例:量子技術イノベーション委員会、経済産業省・文部科学省の施策企画、国際交渉での基礎資料

▼投資判断者・ベンチャーキャピタリスト

ゴール:量子スタートアップの技術成熟度評価、市場規模推計、出口戦略の構築による投資リスク低減とリターン最大化

活用例:シリーズA~C投資判定、ポートフォリオ企業の事業化支援、二次流動性の予測

▼産学連携推進者・研究機関管理者

ゴール:官民コンソーシアム参画の価値判定、知財・人材育成・標準化への関与方針の決定、国際連携機会の把握

活用例:大学発ベンチャー育成、産業技術総合研究所等の公的機関での戦略研究テーマ設定、国際共同研究の企画

■ 本レポートの主要価値

✅ 深掘り分析:39の章立てによる包括的・多層的なカバレッジ。技術動向から市場規模予測、投資動向、ガバナンス設計まで統一的に分析

✅ 最新データ:2024~2025年第1四半期の最新投資ラウンド、プロダクト発表、研究開発成果を網羅

✅ 国内外の比較視点:日本の産学官連携(大阪大学、理研、NEDO等)とグローバルプレイヤー(IBM、Google、Microsoft等)の戦略比較

✅ 実装・ガバナンス設計:理論と実装のギャップを埋めるための「原子的エージェンシー」概念、QIA(量子インパクト評価)、RQT(量子リスク・トリガー)メトリクスを提示

✅ 産業別ユースケース:56事例の詳細分析により、各業界の具体的活用シーンと ROI 推定が可能

[以上]

┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

▼ 内容等の詳細は、下記(リンク先)をご参照ください。

量子コンピューティング/ハイブリッド実行基盤白書2026年版 製本版

https://www.x-sophia.com/?pid=189548913

量子コンピューティング/ハイブリッド実行基盤白書2026年版 PDF版

https://www.x-sophia.com/?pid=189548918

(※ 「PDF版」はeメール/ダウンロードでの納品方法にも対応しています)

● 監修・発行:

発行:一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2025年11月27日

■ 法人案内Webサイト(メディア向けのお問い合わせ先)

法人概要

http://www.x-sophia.com/?mode=sk#info

当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト

■ 法人のご紹介

当団体は、前身会社を含め、二十数年に渡り、産業/先進先端技術/経済・経営/IT分野のシンクタンク活動(受託調査/各種レポート刊行/コンサルティング/寄稿・啓蒙活動/講演・講義/カンファランス議長およびセミナー講演)を展開してきた。

このうち、当団体の各種刊行物については、日本・海外の政府系シンクタンク、国内の主要研究所、コンサルティングファーム、産学官連携団体、大学、研究所、大手企業、投資ファンド、ベンチャーなどに納め、多数のご高評をいただき、今日に至っている。延べ、数百巻の刊行実績を持つ。英語版、中国語版を刊行し、対象とする購読層の幅を広げている。

本店・連絡先(お問い合わせ先)

〒140-0004

東京都品川区南品川4丁目4番17号 品川サウスタワー

Tel:03-5843-4365

Fax:03-6856-2861

Mobile:080-8533-9249

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- ネットワーク・ネットワーク機器システム・Webサイト・アプリ開発

- ダウンロード