日本の防災教材でバヌアツの子どもたちが学ぶ

日赤の海外支援により、いのちを守る防災教育を実現 ~日本の高校生が見た支援のかたち~

日本赤十字社(本社:港区、以下、日赤)は、青少年赤十字事業における海外支援として、バヌアツに防災教育を普及する活動を行っています。

バヌアツは火山、地震や津波、サイクロン、洪水といった災害リスクに常にさらされており、世界172カ国中、災害リスク指標が1位とされています(Bundnis Entwicklung Hilftの世界リスク報告2018年度版より)。2015年3月には巨大サイクロンにより人口の70%が被害を受け、2017年にはアンバエ島でマナロ山が噴火。火山活動が続いており、島の住民は別の島へ避難しています。

今夏、8月17日から24日にかけて、赤十字の防災教育を日頃から受けている日本の高校生8名がバヌアツへ行き、自分たちが集めた募金などの支援がどのように現地で生かされているかを確認しました。

サイクロンの被害を教訓にして、次の災害に備える

Mele Centre School (メレセンター小学校)では、2015年にバヌアツを襲ったサイクロンパムに対するポエムが作られています。そのポエムは、「災害の爪あとは今でも人々の心に残っている。今後は、備えを十分にしたい」という内容です。

防災の授業では日赤の支援を受けて作ったポスターを使い、サイクロンが①来る前、②来ている時、③来た後に分けてどう行動すべきかを学びました。その後、他の災害について学ぶため、日赤がバヌアツに提供した防災教材、「ぼうさいまちがいさがし きけんはっけん!」*((1)を参照)を使い、津波が来るまでにとるべき行動について日本の高校生と議論をしました。

訓練の振り返りでは、児童が訓練の反省点や感想を話し合うだけでなく、避難を誘導する先生もどう行動するべきだったのかなどについても話し合われ、日本の知識を伝えながら、児童と教師がともに避難のあり方を考えました。

日赤がバヌアツの防災教育を支援してから2年半が経過しました。これまでコミュニティーのボランティア200名以上を育成し防災教育を実施しているほか、モデル学校に対して、2000名以上に防災教育を実施するなどの成果が見られています。

一方、教師の防災に関する知識がいまだに浅いこと、交通の便が良い村にしか支援が行き届いていないことなど、防災教育の普及には、まだまだ課題も残ります。

また、日本の高校生 溝口さんは、「バヌアツの防災教育の現状を知り、今足りないのは技術とお金だと感じた。自分は、これからバヌアツの人たちのために何ができるのか考えたい」と想いを共有しました。

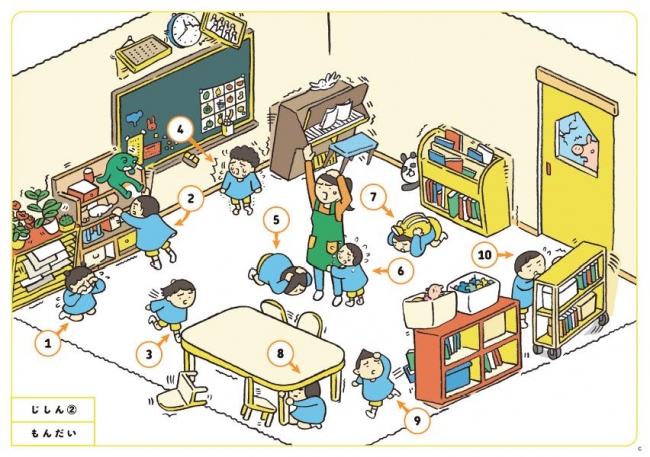

(1)幼稚園・保育所向け 「ぼうさいまちがいさがし きけんはっけん!」

日赤は、特に東日本大震災以降、子どもたちが自分で自分の命を守れるように防災教育に力を入れてきました。2018年8月に幼稚園・保育所向けの防災教材「ぼうさいまちがいさがし きけんはっけん!」を特定非営利活動法人プラス・アーツと協同で開発。4000部を作成し、全国の青少年赤十字に加盟する幼稚園・保育所を中心に活用されています。

「ぼうさいまちがいさがし きけんはっけん!」は、災害図上訓練の要素を取り入れ、数ある幼児向け防災教育教材の中で、国内でも大変珍しい教材となっています。地震や津波、風水害の様子など6つのテーマがあり、絵を見て、子どもたち自身がモノと行動の両面から身の周りにある危険を発見します。

「ぼうさいまちがいさがし きけんはっけん!」は日赤ウェブサイトから、無料でダウンロードできます。

http://www.jrc.or.jp/activity/youth/prevention/

自然災害に向き合ってきた日赤と現場の教員が提案する「授業ですぐ使える防災教材」を一冊にまとめました。

児童・生徒が主体的に防災に取り組めるよう、「気づき、考え、実行する」力を重視。「自然災害の正しい知識」「自ら考え、判断し、危険から身を守る行動」を災害ごとに選択できる映像教材や「思いやり、優しさ、いのちの大切さ」「コミュニケーション力」「想像力」を育むテキスト教材・資料を収録しています。

バヌアツの小学校では地震が起こるメカニズムが教えられる

バヌアツの小学校では地震が起こるメカニズムが教えられる

今夏、8月17日から24日にかけて、赤十字の防災教育を日頃から受けている日本の高校生8名がバヌアツへ行き、自分たちが集めた募金などの支援がどのように現地で生かされているかを確認しました。

サイクロンの被害を教訓にして、次の災害に備える

Mele Centre School (メレセンター小学校)では、2015年にバヌアツを襲ったサイクロンパムに対するポエムが作られています。そのポエムは、「災害の爪あとは今でも人々の心に残っている。今後は、備えを十分にしたい」という内容です。

防災の授業では日赤の支援を受けて作ったポスターを使い、サイクロンが①来る前、②来ている時、③来た後に分けてどう行動すべきかを学びました。その後、他の災害について学ぶため、日赤がバヌアツに提供した防災教材、「ぼうさいまちがいさがし きけんはっけん!」*((1)を参照)を使い、津波が来るまでにとるべき行動について日本の高校生と議論をしました。

「きけんはっけん」を使い津波がくるまでにとるべき行動について話し合う

「きけんはっけん」を使い津波がくるまでにとるべき行動について話し合う

訓練の振り返りでは、児童が訓練の反省点や感想を話し合うだけでなく、避難を誘導する先生もどう行動するべきだったのかなどについても話し合われ、日本の知識を伝えながら、児童と教師がともに避難のあり方を考えました。

避難訓練を振り返り、バヌアツ赤十字社とメレセンター小学校校長が議論

避難訓練を振り返り、バヌアツ赤十字社とメレセンター小学校校長が議論

日赤がバヌアツの防災教育を支援してから2年半が経過しました。これまでコミュニティーのボランティア200名以上を育成し防災教育を実施しているほか、モデル学校に対して、2000名以上に防災教育を実施するなどの成果が見られています。

一方、教師の防災に関する知識がいまだに浅いこと、交通の便が良い村にしか支援が行き届いていないことなど、防災教育の普及には、まだまだ課題も残ります。

モデル校に配付した救急箱

モデル校に配付した救急箱

6日間の滞在中、1日現地のホストファミリーの家に泊まり、交流を深めた(宮田杏さん:写真右)

6日間の滞在中、1日現地のホストファミリーの家に泊まり、交流を深めた(宮田杏さん:写真右)

また、日本の高校生 溝口さんは、「バヌアツの防災教育の現状を知り、今足りないのは技術とお金だと感じた。自分は、これからバヌアツの人たちのために何ができるのか考えたい」と想いを共有しました。

Sea Side Community Presbyterian学校の児童と交流する溝口和愛さん(写真右)

Sea Side Community Presbyterian学校の児童と交流する溝口和愛さん(写真右)

(1)幼稚園・保育所向け 「ぼうさいまちがいさがし きけんはっけん!」

日赤は、特に東日本大震災以降、子どもたちが自分で自分の命を守れるように防災教育に力を入れてきました。2018年8月に幼稚園・保育所向けの防災教材「ぼうさいまちがいさがし きけんはっけん!」を特定非営利活動法人プラス・アーツと協同で開発。4000部を作成し、全国の青少年赤十字に加盟する幼稚園・保育所を中心に活用されています。

「ぼうさいまちがいさがし きけんはっけん!」は、災害図上訓練の要素を取り入れ、数ある幼児向け防災教育教材の中で、国内でも大変珍しい教材となっています。地震や津波、風水害の様子など6つのテーマがあり、絵を見て、子どもたち自身がモノと行動の両面から身の周りにある危険を発見します。

「ぼうさいまちがいさがし きけんはっけん!」は日赤ウェブサイトから、無料でダウンロードできます。

http://www.jrc.or.jp/activity/youth/prevention/

6つのテーマのひとつ「じしん」は子どもが毎日を過ごす保育園の教室が舞台となっている

6つのテーマのひとつ「じしん」は子どもが毎日を過ごす保育園の教室が舞台となっている

自然災害に向き合ってきた日赤と現場の教員が提案する「授業ですぐ使える防災教材」を一冊にまとめました。

児童・生徒が主体的に防災に取り組めるよう、「気づき、考え、実行する」力を重視。「自然災害の正しい知識」「自ら考え、判断し、危険から身を守る行動」を災害ごとに選択できる映像教材や「思いやり、優しさ、いのちの大切さ」「コミュニケーション力」「想像力」を育むテキスト教材・資料を収録しています。

教材は小学1-3年生用・小学4-6年生用・中学・高校生用の3種類

教材は小学1-3年生用・小学4-6年生用・中学・高校生用の3種類

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像