PM2.5の構成成分であるブラックカーボンが急性心筋梗塞のリスクを高める可能性~全国7都道府県・4万件超を対象とした疫学研究の成果~

桜十字グループ、東邦大学、国立環境研究所、熊本大学、日本循環器学会の合同研究チームは、日本循環器学会が保有する大規模臨床データを基盤に、大気中の微小粒子状物質(PM2.5)およびその構成成分の日単位濃度変動が急性心筋梗塞に及ぼす影響を検討しました。

PM2.5のデータには、2017年に環境省が大気汚染物質モニタリング体制を強化する一環として全国10地点に設置した連続自動測定装置による測定結果を用いています。

その解析の結果、総PM2.5濃度の上昇に伴い急性心筋梗塞による入院件数が有意に増加することを明らかにしました。さらに、PM2.5の主要構成成分の一つであるブラックカーボン(黒色炭素)(※1)についても同様の関連が認められ、心筋梗塞発症の新たな環境リスク因子となる可能性を初めて示しました。

本研究成果は、Springer Nature社が発行する国際学術誌『Communications Medicine』に2025年8月に受理され、9月4日(木)18時00分(日本時間)にオンライン掲載される予定です。今後は、ブラックカーボンの発生源やPM2.5構成成分ごとの健康影響メカニズムの解明を進めるとともに、より効果的な大気汚染対策の立案に資する研究が期待されます。

1.研究背景について

大気汚染物質の一つであるPM2.5は、大気中に浮遊する直径2.5μm以下(1μm[マイクロメートル]は1mm[ミリメートル]の1,000分の1)の非常に小さな粒子です。肺の奥深くまで入り込むため、人の健康への影響が懸念されており、欧米を中心に多くの疫学研究が行われてきました。これらの研究から、PM2.5は呼吸器疾患や循環器疾患、さらにはがんの発症にも関与している可能性が指摘されています。

こうした国際的な知見を受け、日本でも2009年に環境基準(※2)が設定され、常時監視体制が整備されました。これにより、全国規模で健康影響を評価できる体制が整いました。私たちの研究グループも、これまでに全国データを用いて、PM2.5濃度の上昇が院外心停止(病院外で心臓が停止する状態)の発生と関連することを報告しています(※3)。

さらに環境省は、PM2.5の構成成分をより詳細に把握するため、2017年度から全国10地点に連続自動測定装置を設置し、毎時間の成分濃度を観測する体制を開始しました。

急性心筋梗塞は命に直結する重篤な疾患であり、その予防は重要な課題です。そこで私たちの合同研究チームは、PM2.5やその構成成分の濃度が日ごとに上昇することで、急性心筋梗塞による入院が増えるのかどうかを検討しました。

2.研究方法について

本研究では、以下の手順でデータ収集と解析を行いました。

1. 急性心筋梗塞症例の抽出

日本循環器学会が全国の循環器診療の実態を把握するために構築した「循環器疾患診療実態調査(JR OAD)(※4)」のデータを使用しました。DPC(診断群分類)に参加する828施設のデータベースから、病名や診療行為を含む匿名化データを収集し、そのうち急性心筋梗塞と診断された40歳以上の救急入院症例を対象に解析しました。

2. 大気汚染データの取得

大気エアロゾル化学成分連続分析装置ACSA-14(紀本電子工業株式会社)(※5)を用いて、PM2.5やPM10-2.5(直径2.5~10μmの粒子)の濃度を測定しました。さらに、PM2.5を構成するブラックカーボン、水溶性有機化合物、硫酸イオン、硝酸イオンの濃度も自動的に観測しました。環境省が設置した全国10地点のうち、居住地域外の山間部や離島にある宮城・島根・長崎を除く7都道府県(北海道、新潟、東京、愛知、大阪、兵庫、福岡)を対象とし、2017年4月の設置開始からCOVID-19流行前の2019年12月までのデータを利用しました。

3. 環境指標の割り当て

各症例に対し、居住する都道府県におけるACSA-14の測定値を代表値として割り当てました。さらに、各都道府県庁所在地の一般環境大気測定局で観測された気温・湿度、および二酸化窒素・二酸化硫黄・光化学オキシダントといった環境基準を持つ大気汚染物質の濃度も併せて割り当てました。

4. 統計解析手法

年齢や性別といった短期間で変動しない個人特性の影響を除外できる研究デザインを採用しました。また、気温や湿度など日々変動する気象条件は統計モデル内で調整しました。まずPM2.5濃度と急性心筋梗塞との関連を解析し、続いてPM2.5を構成する各成分が心筋梗塞発症に与える影響を推定しました。

3.主な研究結果について

本研究では、2017年4月から2019年12月までに急性心筋梗塞と診断された 44,232例 を解析しました。平均年齢は70歳で、75歳以上が38.4%を占め、男性は74.9%でした。併存疾患では高血圧が64.6%、糖尿病が30.8%、脂質異常症が65.8%に認められました。発症の季節は5月~10月の暖かい時期が54.2%を占めました。

対象とした7都道府県で観測されたPM2.5の年間平均濃度は 11.5μg/m³ (1μg[マイクログラム]は1mg[ミリグラム]の1,000分の1)でした。構成成分ごとの平均濃度と全体に占める割合は、ブラックカーボン 0.2μg/m³(3.1%)、水溶性有機化合物 0.7μg/m³(6.6%)、硝酸イオン 1.0μg/m³(8.9%)、硫酸イオン 2.9μg/m³(23.7%)でした。

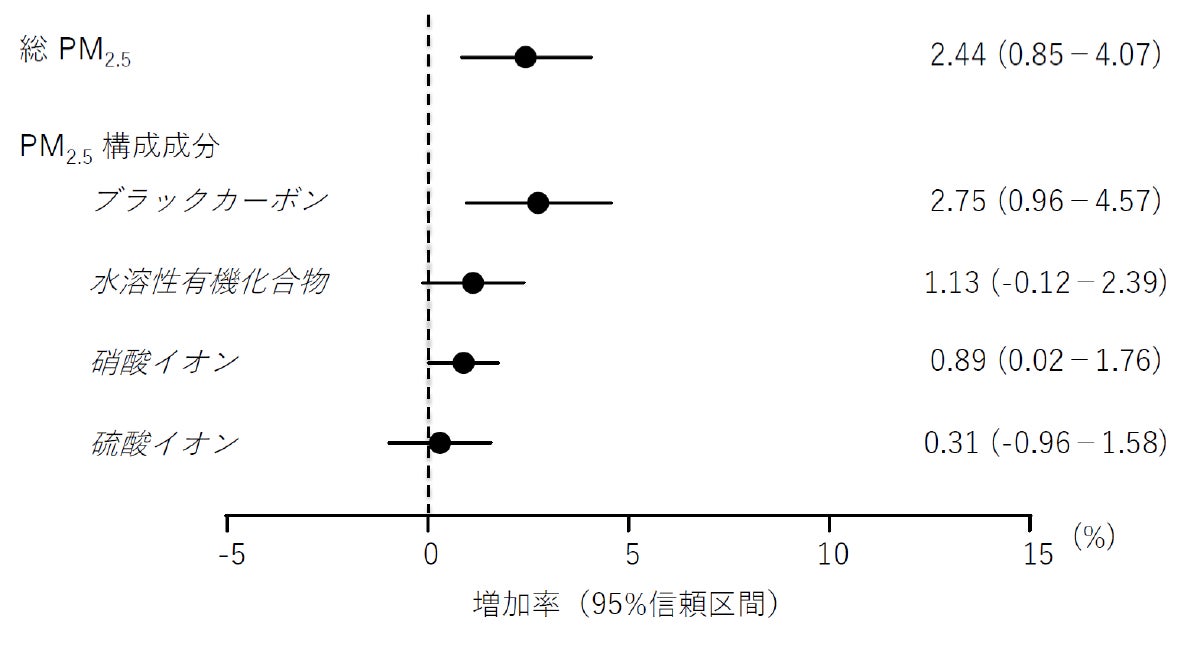

統計解析の結果、急性心筋梗塞の入院当日および前日の総PM2.5濃度が四分位範囲(IQR)7.9μg/m³ 上昇すると、急性心筋梗塞のリスクが2.4%増加(95%信頼区間[CI]: 0.9~4.1%) しました。PM10-2.5や他の大気汚染物質(二酸化窒素、二酸化硫黄、光化学オキシダント)で調整しても結果はほぼ同様でした(図1)。

さらに、PM2.5の構成成分ごとの解析では、ブラックカーボン濃度IQR 0.3μg/m³上昇するごとに急性心筋梗塞リスクが2.8%増加(95%CI: 1.0~4.6%) し、他成分で調整しても有意な関連が持続しました(2.5%[95%CI: 0.0~5.1%])。一方で、水溶性有機化合物、硝酸イオン、硫酸イオンについては明確な関連は認められませんでした(図1)。

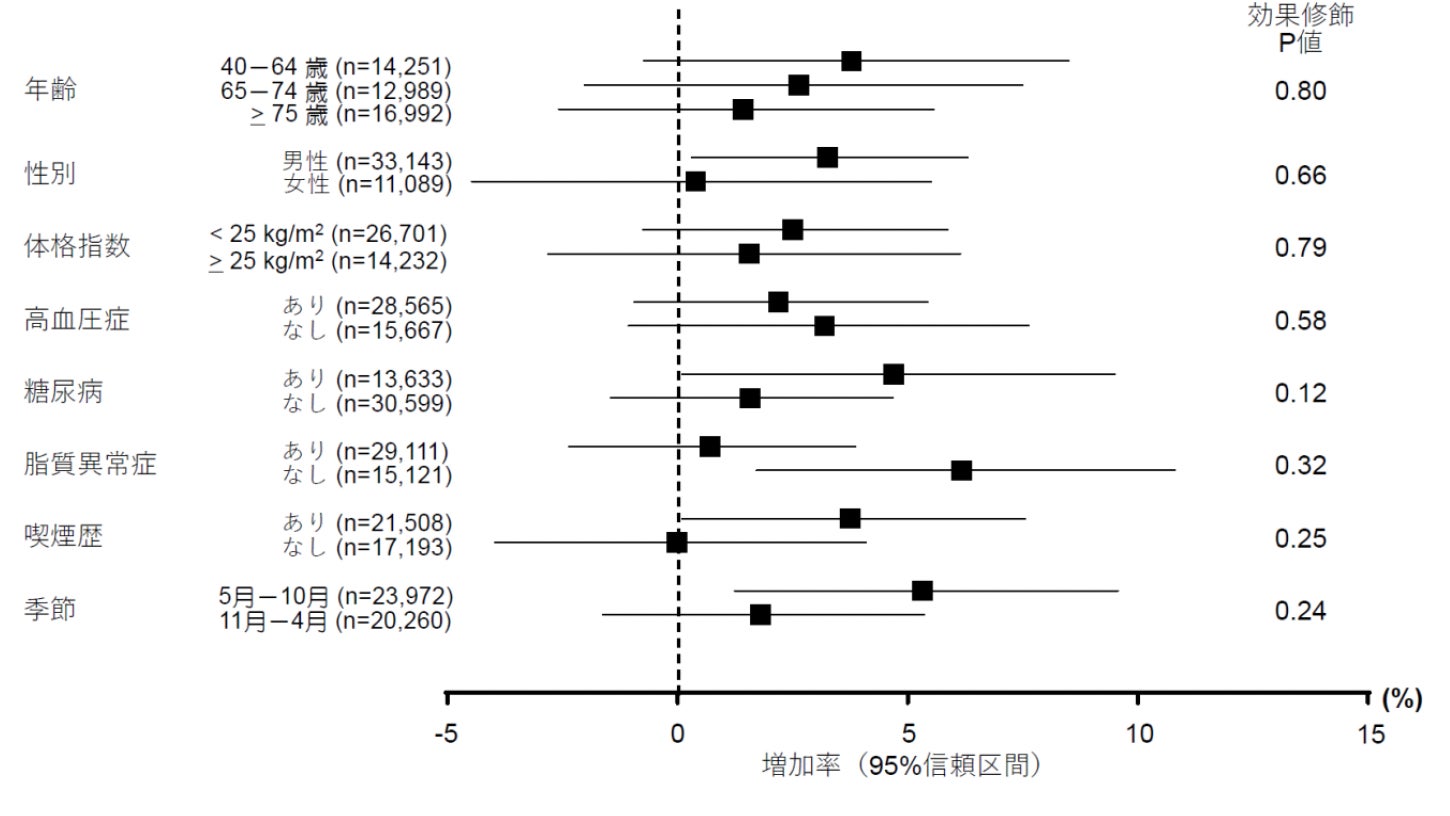

特に、男性(増加率:3.3%; 95%CI: 0.3–6.3%)、糖尿病のある方(4.7%; 95%CI: 0.1–9.5%)、喫煙者(3.8%; 95%CI: 0.1–7.6%)、および温暖な季節に入院した方(5.3%; 95%CI: 1.2–9.6%)では、ブラックカーボン濃度の上昇と急性心筋梗塞リスクの増加がみられました。ただし、これらの結果は統計学的に有意な効果修飾(=条件によって影響の強さが異なること)を示すものではなく、ブラックカーボンの影響を特に受けやすい集団を明確に特定するには至りませんでした(図2)。

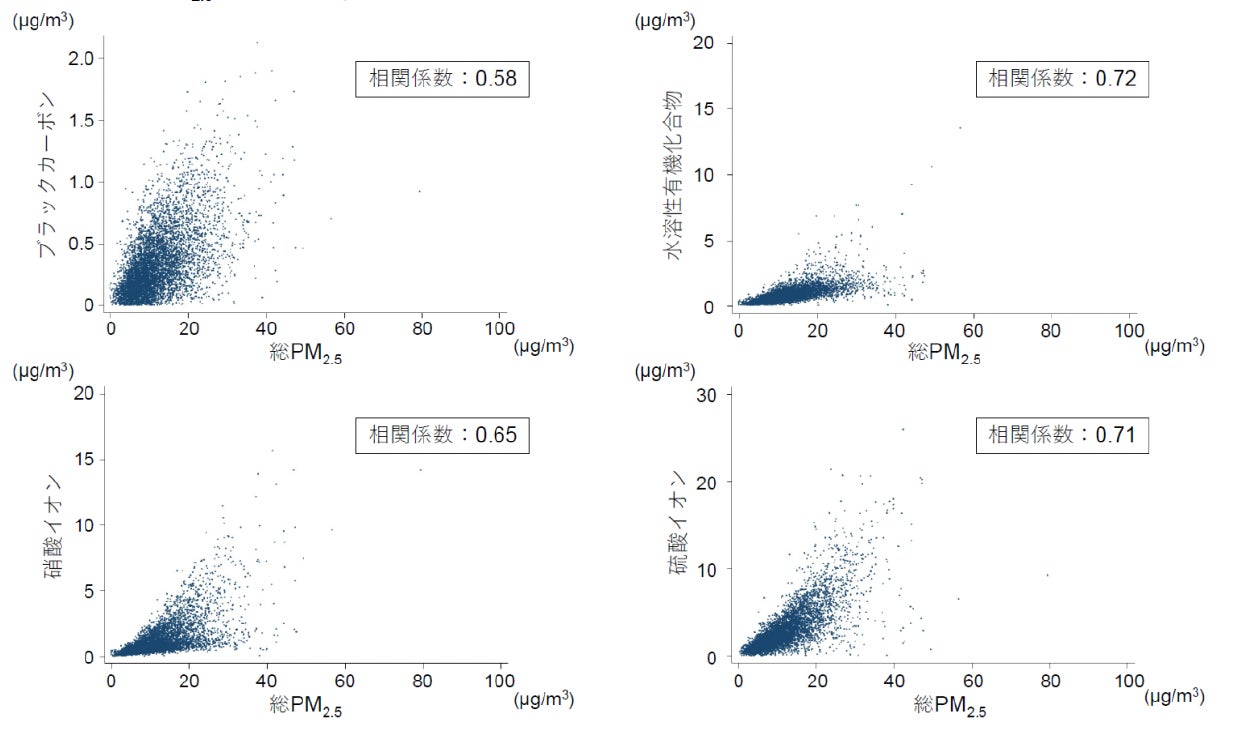

さらに、日ごとの総PM2.5濃度と各構成成分の濃度との関連を解析したところ、いずれの成分も正の相関を示しました。その中で、ブラックカーボンは最も相関が弱いことが明らかになりました(図3)。

4.考察と今後の展望

本研究では、全国7都道府県の生活環境下におけるPM2.5測定データと、日本循環器学会の大規模臨床データを用いて解析を行い、入院当日からその前日にかけてPM2.5濃度が上昇すると急性心筋梗塞のリスクが増加することを明らかにしました。成分別の影響を全国規模で検証した研究は世界的にもまれであり、特にPM2.5の主要構成成分のひとつであるブラックカーボンが急性心筋梗塞と有意に関連することを示したのは国内初の成果です。

ブラックカーボンが心筋梗塞に関与する可能性のある仕組みとして、肺での炎症や酸化ストレスの誘発、血液中への微粒子移行の促進、腸内細菌叢(さいきんそう:細菌の集合体)の乱れ、自律神経や副腎機能の不均衡など、複数の経路が推測されています。

今回の結果では、総PM2.5濃度とブラックカーボンとの相関は弱いことが示されました。これは、ブラックカーボンの一部はPM2.5に含まれる他の成分と同じ発生源に由来する一方で、別の発生源からも放出されている可能性を示唆します。さらに、ブラックカーボンのPM2.5に占める割合は小さいにもかかわらず、急性心筋梗塞との関連が認められたことは、総PM2.5濃度以上にブラックカーボンへ注目すべきであることを示しています。今後は、その発生源の特定が効果的な対策に直結すると考えられます。

これまで欧米を中心にPM2.5と心筋梗塞との関連が報告されてきましたが、本研究は日本全国のデータを用い、発症時点を明確に特定できる症例を対象とした点で独自性があります。さらに、ブラックカーボンに焦点を当てた解析は世界的にも極めて先進的な試みです。今回の成果は、欧米で蓄積されつつある知見を日本で裏付けるとともに、ブラックカーボンが心筋梗塞リスク増大に関与する可能性を初めて示したものであり、国内外の環境保健政策に大きな示唆を与えるものです。

今後もPM2.5の成分別に健康影響を検証し、得られた知見を政策立案や公衆衛生対策の強化に活かしていく必要があります。

5.注釈

※1:ブラックカーボン(黒色炭素)

(一般財団法人環境イノベーション情報機構:https://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=4735)

大気中を浮遊する小さな粒子状物質で、一般的には「すす」と呼ばれます。炭素を主成分とし、ディーゼルエンジンの排気ガス、石炭や薪などの燃焼、森林火災、バイオマス燃料の燃焼などで発生します。

※2:環境基準

(環境省:https://www.env.go.jp/kijun/)

環境基本法第16条第1項に基づき、人の健康を適切に保護するために維持されることが望ましい水準を指します。

※3:関連する既報研究

-

Kojima S, Michikawa T, Matsui K, Ogawa H, Yamazaki S, Nitta H, Takami A, Ueda K,Tahara Y, Yonemoto N, Nonogi H, Nagao K, Ikeda T, Kobayashi Y; Japanese Circulation Society With Resuscitation Science Study (JCS-ReSS) Group. Fine particulate matter and out-of-hospital cardiac arrest of respiratory origin. Eur Respir J. 2021;57(6):2004299. doi:10.1183/13993003.04299-2020

-

Kojima S, Michikawa T, Matsui K, Ogawa H, Yamazaki S, Nitta H, Takami A, Ueda K, Tahara Y, Yonemoto N, Nonogi H, Nagao K, Ikeda T, Sato N, Tsutsui H;Japanese Circulation Society With Resuscitation Science Study (JCS-ReSS) Group. Association of Fine Particulate Matter Exposure With Bystander-Witnessed Out-of-Hospital Cardiac Arrest of Cardiac Origin in Japan. JAMA Netw Open. 2020;3(4):e203043. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.3043

※4:循環器疾患診療実態調査(JROAD)

(日本循環器学会:https://www.j-circ.or.jp/jittai_chosa/about/summary/)

日本循環器学会が全国的に展開している循環器診療の実態調査です。診療実態を数値として把握することで、循環器診療の質を向上させるためのデータベースを構築し、学会員へ必要な情報を提供しています。

※5:大気エアロゾル化学成分連続分析装置:ACSA-14

(紀本電子工業株式会社:https://www.kimoto-electric.co.jp/product/air/ACSA14.html)

PM2.5(微小粒子)とPM10-2.5(粗大粒子)を分けて、大気中の化学成分や質量濃度を連続的に自動測定できる装置です。

6.研究助成

本研究は、以下の研究助成を受けて実施されました。

-

環境省・独立行政法人環境再生保全機構 環境研究総合推進費(JPMEERF20225M02)

代表:道川 武紘(東邦大学)

-

独立行政法人日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)21K07356、24K15317

代表:小島 淳(熊本大学)

7.発表論文

【タイトル】

Components of particulate matter as potential risk factors for acute myocardial infarction

【著者】

Sunao Kojima, Takehiro Michikawa, Ayako Yoshino, Kenichi Tsujita, Takanori Ikeda, Yuji Nishiwaki, Akinori Takami

【雑誌】

Communications Medicine (2025年8月受理)

【DOI】

10.1038/s43856-025-01095-z

【URL】

https://doi.org/10.1038/s43856-025-01095-z

【研究に関する問い合わせ】

桜十字八代リハビリテーション病院 副院長/熊本大学 客員教授

小島 淳(こじま すなお)

〒866-0861 熊本県八代市本町2丁目4-33

E-mail: kojimas@kumamoto-u.ac.jp

TEL: 0965-32-2777(代表) FAX: 0965-32-2888

東邦大学医学部 社会医学講座衛生学分野 准教授

道川 武紘(みちかわ たけひろ)

〒143-8540 東京都大田区大森西5-21-16

国立環境研究所 地域環境保全領域

高見 昭憲(たかみ あきのり)

〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2

【報道に関する問い合わせ】

桜十字グループ PR事務局(サニーサイドアップ内)

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷4丁目23-5 JPR千駄ヶ谷ビル

TEL: 03-6894-3200 FAX: 03-5413-3050

E-mail: sakurajyuji_pr@ssu.co.jp

学校法人東邦大学 法人本部 経営企画部

〒143-8540 東京都大田区大森西5-21-16

TEL: 03-5763-6583 FAX: 03-3768-0660

E-mail: press@toho-u.ac.jp

熊本大学 総務部総務課 広報戦略室

TEL: 096-342-3119 FAX: 096-342-3110

E-mail: sos-koho@jimu.kumamoto-u.ac.jp

国立研究開発法人 国立環境研究所 企画部 広報室

〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2

E-mail: kouhou0@nies.go.jp

桜十字グループとは

「WELL-BEING FRONTIER 人生100年時代の生きるを満たす」

▶ https://www.sakurajyuji.jp/well-being-frontier/

2005年、桜十字グループは、熊本県の民間病院の中で最大の病床数を有する「桜十字病院」から始まりました。今では病院のみにとどまらず、医療・介護・予防医療のヘルスケア領域において、社会に必要な様々な事業やサービスを全国に展開しています。

「人」は幼少期から成人期、そして老年期にいたるまで、生きることがひとつの「Life Story」として繋がっています。人生100年時代を迎える今、これまで高齢者医療に向き合ってきた私たちにできることは何か。それは、病気やケガを治す身体的なケアだけでなく、精神的・社会的に「生きるを満たす」新たな概念による事業やサービスを提供していくことです。そうして、すべての世代における人生の楽しみや、生きる喜びを支えると共に、その基盤たる社会づくりに貢献いたします。私たち桜十字グループは、時代の変化に対し、進化し続けることで、「カラダの健康」に加え、「ココロのしあわせ」「ひと・マチ・社会のあり方」これら3つを基軸に、QOL(生活の質)の豊かな未来を切り拓く「ウェルビーイング・フロンティア」を目指しています。

会社概要

◎桜十字グループ

創業:2005年7月

HPURL:https://www.sakurajyuji.jp

■本社

〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目3-1麻布台ヒルズ

森JPタワー27階

■熊本本部

〒861-4173 熊本市南区御幸木部1-1-1

■福岡本部

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3-5-11

■大阪本部

〒530-0011 大阪市北区大深町3-1

グランフロント大阪

ナレッジキャピタル6階

すべての画像