80%が生成AIの利用に不安を抱える一方で、懸念リスクへの対策は後手に回っている実情が明らかに

〜実際のトラブル事例は「機密情報の入力」や「ハルシネーション」が上位〜

AIを用いた高精度な不正検知サービスやサイバーセキュリティサービスを開発・提供している株式会社ChillStack(本社:東京都渋谷区、代表取締役:伊東 道明、以下「ChillStack」)は、企業の情報システム部門の生成AI導入担当者を対象に、「企業における生成AI利用に関するアンケート」を実施し、300名から回答を得ました。

【調査結果概要】

・48.3%が生成AIを導入済み。検討中も含めると8割超

・80%が「生成AIの利用に不安がある」と回答

・生成AIの業務利用で懸念するリスク、1位「誤情報の生成」2位「情報漏洩」3位「法的リスク」

・リスクへの対策、約8割が「できていない」

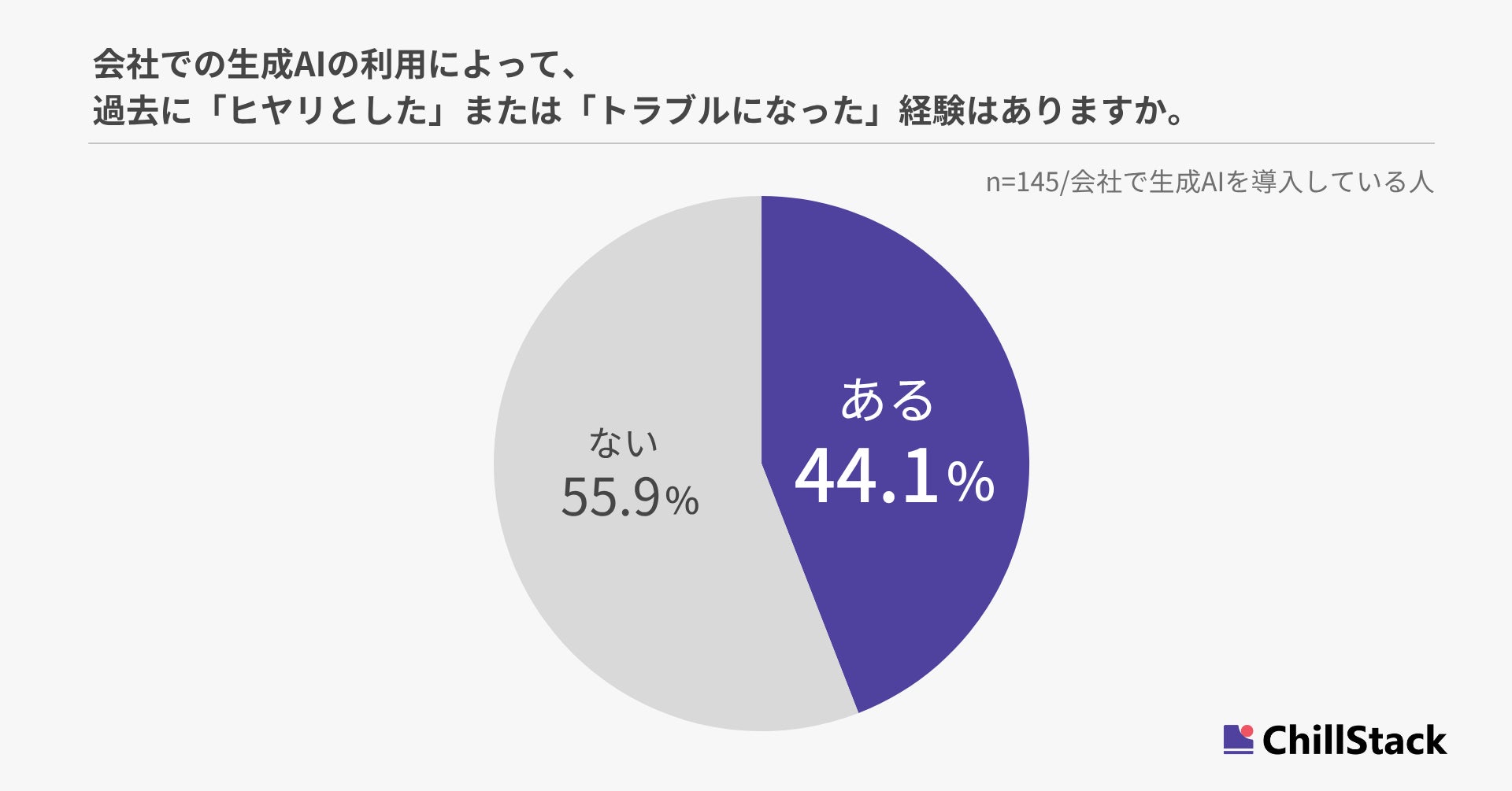

・44.1%が会社での生成AI利用で「ヒヤリとした」または「トラブルになった」経験あり

・88.8%がリスクを未然に防ぐ生成AIシステムの導入に意欲

【調査結果詳細】

◼️48.3%が生成AIを導入済み。検討中も含めると8割超

現在、会社で生成AIを導入しているか尋ねたところ、48.3%が「導入している」、33.3%が「導入検討中」と回答しました(n=300)。

◼️企業における生成AI活用、上位は「データ分析」「文書管理」「クリエイティブ制作」

どのような業務で生成AIを活用しているか尋ねたところ、「データ分析」が72.4%で最も多く、「社内文書管理」が67.6%、「クリエイティブ制作」が48.3%と続きました(n=145/会社で生成AIを導入している人)。

◼️80%が「生成AIの利用に不安がある」と回答

会社での生成AI利用に不安があるか尋ねたところ、「とてもある」が28.3%、「ややある」が51.7%で、合わせて80%が何らかの不安を感じていることが明らかになりました(n=300)。

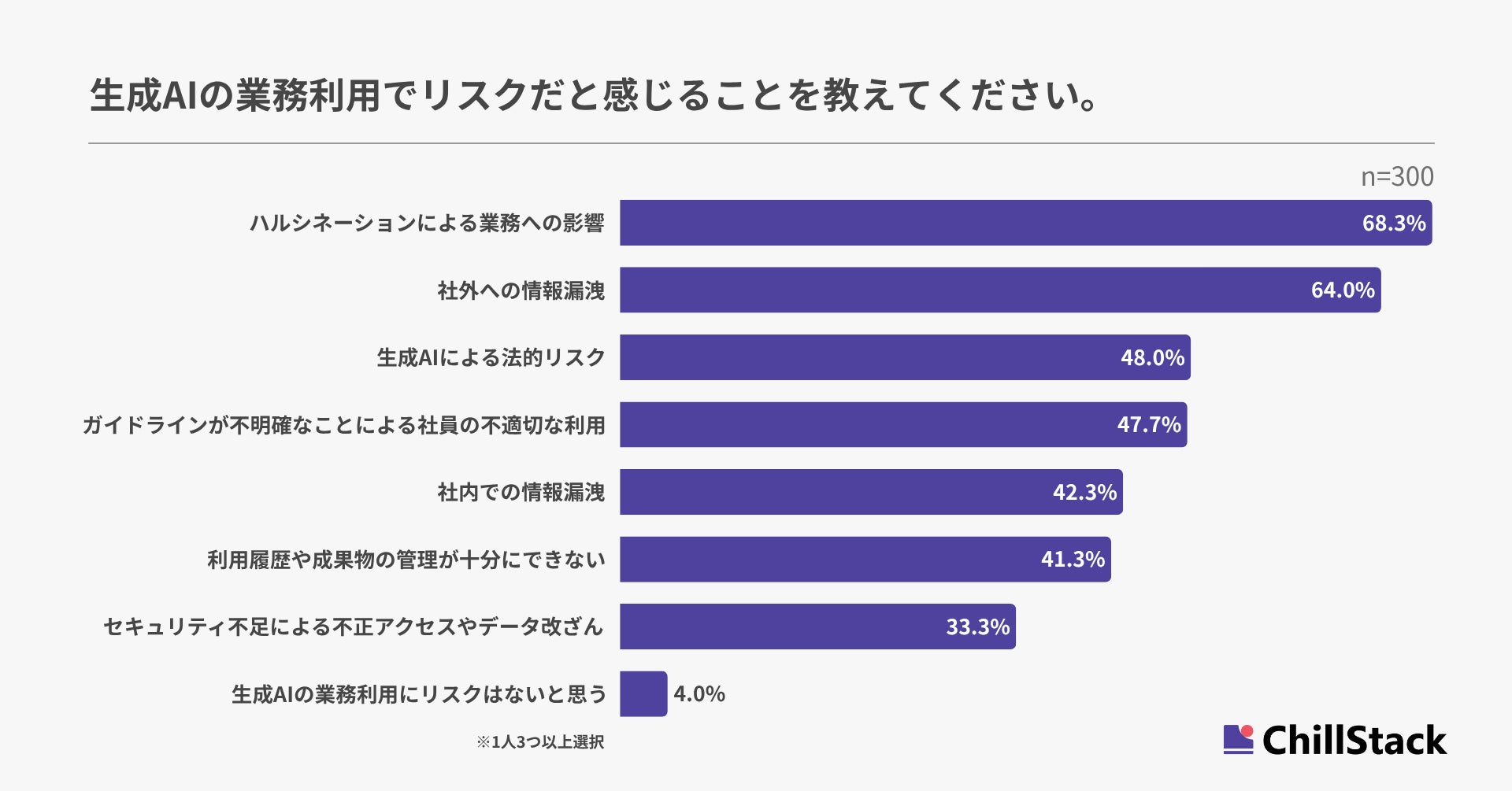

◼️生成AIの業務利用で懸念するリスク、1位「誤情報の生成」2位「情報漏洩」3位「法的リスク」

生成AIの業務利用におけるリスクについて尋ねたところ、「AIが誤った情報や不正確なデータを生成することによる業務への影響」が68.3%と最も多く、「社員が個人情報や社外秘情報を入力してしまうことによる、社外への情報漏洩」が64.0%、「生成AIによる法的リスク」が48.0%と続きました(n=300)。

◼️リスクへの対策、約8割が「できていない」

生成AIの業務利用におけるリスク対策について尋ねたところ、全てのリスク項目に対し、約8割が「対策をできていない」と回答しました。

<対策の内容/一部抜粋>

▼ハルシネーションに対する対策

・教育研修で周知

・根拠となったホームページを示してもらい2次確認する、など

▼情報漏洩に対する対策

・社員研修の実施

・セキュリティソフトの使用

・マニュアル作成、など

◼️44.1%が会社での生成AI利用で「ヒヤリとした」または「トラブルになった」経験あり

会社での生成AIの利用において、過去に「ヒヤリとした」または「トラブルになった」経験があるか尋ねたところ、44.1%が「ある」と回答しました(n=145/会社で生成AIを導入している人)。

◼️生成AI利用におけるトラブル事例、「機密情報の入力」と「誤情報による業務影響」が上位に

「ヒヤリとした」または「トラブルになった」具体的な内容を尋ねたところ、「社員が機密情報を生成AIに入力してしまい、データ漏洩のリスクが発生した」と「生成AIが誤った情報を出力し、業務に影響を与えた」が53.1%と並び、従業員の操作による情報漏洩リスク等が顕在化していることがわかりました(n=64/会社での生成AIの利用で「ヒヤリとした」「トラブルになった」経験がある人)。

◼️生成AIのリスク防止策は「ガイドライン整備」「管理・監視体制」「社員教育」

会社での生成AIの活用において、ヒヤリハットやトラブルを防ぐために力を入れたいことを尋ねたところ、「会社のAIツールの使い方やルールを明確にガイドラインで示すこと」が59.7%で最も多く、「設定したガイドラインに従って、AIツールの使用を適切に管理・監視できる体制の整備」が53.7%、「社員に対するAIの正しい使い方を教えるための教育・啓蒙活動」が50.0%と続きました(n=300)。

◼️88.8%がリスクを未然に防ぐ生成AIシステムの導入に意欲

リスクを未然に防げる生成AIシステムを導入したいか尋ねたところ、「とても導入したい」と「やや導入したい」が合わせて88.8%で、約9割が導入意欲があることがわかりました(n=276/トラブル防止に力を入れたい人)。

◼️株式会社ChillStack 代表取締役 CEO 伊東 道明 コメント

本調査により、企業の情報システム部門が生成AIの導入を積極的に推進する一方で、「誤情報の生成」や「機密情報の入力」といったセキュリティリスクへの懸念が依然として強く、対策が十分に追いついていないという実態が明らかになりました。特筆すべきは、これらのリスクが単なる“想定される問題”にとどまらず、すでに「ヒヤリとした」「トラブルになった」という具体的な事案として現場で顕在化している点です。

生成AIを取り巻く技術は日進月歩で進化しており、新たに浮上するリスクを都度整理・体系化し、継続的に対策をアップデートしていくことが不可欠です。ガイドラインの策定や研修といった人的対処に加え、運用現場で実現可能なシステム的対策なども必要に応じて求められます。

生成AIの活用が業務遂行の前提となりつつある今こそ、企業は「利便性」と「安全性」を両立させる仕組みを確立すべきです。各利用ケースに合わせて最適なリスク対策を設計し、継続的に運用・改善を重ねることが重要だと考えています。

◼️【調査概要】

調査名称:企業における生成AI利用に関するアンケート

調査機関:Freeasy

調査対象:企業の情報システム部門に所属し、生成AI(ChatGPTなど)の導入または導入検討を行っている担当者、生成AIの導入に興味がある方

調査方法:Webアンケート

調査日:2025年5月20日

有効回答数:300件

※各回答項目の割合(%)は、端数処理の関係上、合計が100%にならない場合があります

・調査結果の引用時のお願い

※本調査内容を転載・ご利用いただく場合は、出典元の表記をお願いします。

例:「ChillStackの調査によると」「ChillStack調べ」など

◼️代表取締役 CEOプロフィール

伊東 道明(Ito Michiaki)

AI×セキュリティの研究に従事し、国際学会IEEE CSPA2018にて最優秀論文賞、IPAセキュリティキャンプ・アワード2018 最優秀賞を受賞している。

自身が国際セキュリティコンテストでの優勝経験をもち、セキュリティ・キャンプ2019 - 2024にてAIセキュリティ講義の講師を担当するなど次世代のAIセキュリティ人材の育成にも従事している。「Forbes 30 Under 30 Asia 2025」選出。

◼️株式会社ChillStackについて

会社名 :株式会社ChillStack

所在地 :東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目16番10号 代々木エアハイツ 206

創業 :2018年11月

代表取締役:伊東 道明

事業内容:

ChillStackは『自分たちが誇りに思える「AI × セキュリティ」ソリューションを創造し、企業が安心して前進できる社会を共創する。』というミッション&ビジョンの元、時系列の異常検知AIとホワイトハッカーの技術で、リスク管理の効率化・高度化を実現するサービスを提供しています。

・経費の不正・不備を自動で検査するAIシステム「Stena Expense」の開発・提供

(https://expense.stena.chillstack.com)

・サービスのセキュリティリスクを洗い出す「セキュリティ診断」の開発・提供

(https://pentest.chillstack.com)

・ゲームにおける不正ユーザ検知AIシステム「Stena Game」の開発・提供

(https://stena.chillstack.com)

・AIのセキュリティ対策に関する研究開発およびコンサルティング

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像