「AIは有力な補助ツール、だが専門家レビューは欠かせない」カクタス・コミュニケーションズ、研究者のAIツール使用実態と課題についての調査結果を発表

~研究者のAIツール利用は日常化するも専門家によるレビューの重要性が浮き彫りに~

日本発:科学コミュニケーションおよびテクノロジー分野で世界的に活動するカクタス・コミュニケーションズ(Cactus Communications、本社:インド、https://cactusglobal.com/jp/)は、自社メールマガジン会員の研究者969名を対象に行った「AIツール利用に関するアンケート」を本日発表しました。

本調査は、ChatGPTをはじめとする生成AIの社会的な関心の高まりを受けて、科学研究分野における生成AIの役割と研究者のAIツールに対する認識を明らかにすることを目的に実施いたしました。

研究者の2人に1人は週に複数回、日常的にAIツールを利用

研究者の2人に1人は週に複数回、日常的にAIツールを利用

その結果、研究者の半数以上が週に複数回以上AIツールを活用していることが明らかとなりました。しかし、その一方で、75%の研究者がAIの精度について「初期段階のチェックとしては有用だが、最終的な精度確認には専門家によるレビューが必要」との見解を示しました。この結果は、AIの進化にもかかわらず、その使用にあたってはプロの専門家によるチェックが重要であるという認識が根強いことを示唆しています。

研究者の75%が論文執筆においてAIは有効なツールとしつつも専門家のレビューを加えることが好ましいと回答

研究者の75%が論文執筆においてAIは有効なツールとしつつも専門家のレビューを加えることが好ましいと回答

調査結果サマリ

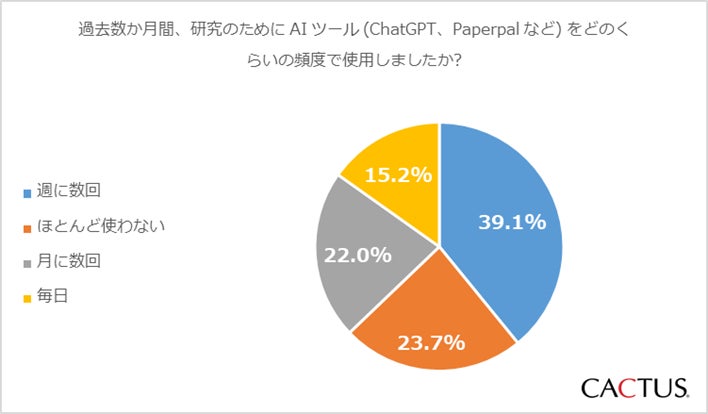

①研究のための AIツール利用頻度について2人に1人(54%)が週に複数回、ないしは毎日の高頻度で使用すると回答しました。研究者においてAIツールの利用が日常化していることが分かりました。

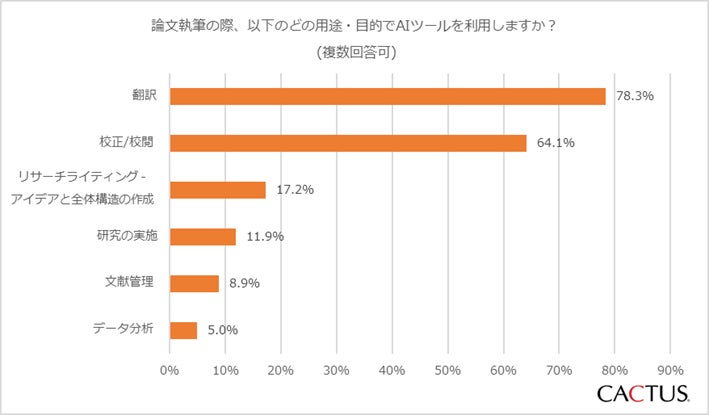

②研究者のAIツールの利用目的の1位は翻訳(78%)、2位は校正・校閲(64%)でした。研究者において最もAIのニーズが高いのは論文を英語化する状況であることが分かりました。

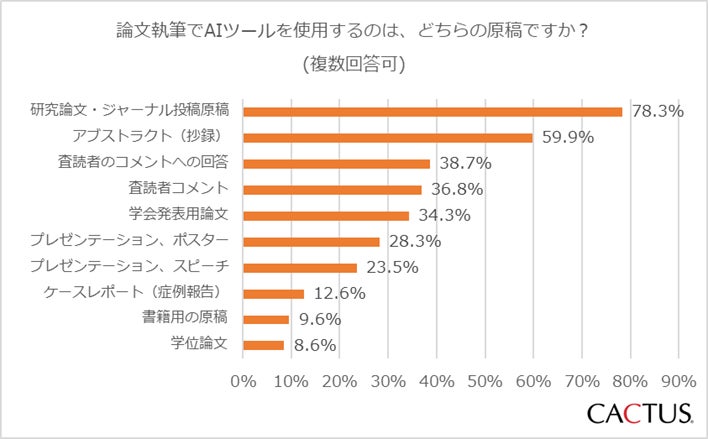

③論文執筆でAIツールを利用する原稿は「研究論文・ジャーナル投稿原稿」※1が78%、「アブストラクト(抄録)」※2が60%という結果でした。論文が世界中の研究者の目に留まり、選ばれるための品質に近づける手段の一つとしてAIツールが利用されることが確認できました。

※1「ジャーナル投稿原稿」:研究者向けのジャーナル(学術情報誌)に研究者の論文が掲載されるためには研究者による査読を通過する必要があります。研究者は査読者が適正に評価できる品質での英論文を仕上げることが求められています。

※2「アブストラクト(抄録)」:研究論文における目的や重要なポイント、主な発見を簡潔にまとめた、読者に論文全体を読むことを促す概要のことです。慣習的に論文が読まれるかどうかはアブストラクトの出来に大きく左右されます。

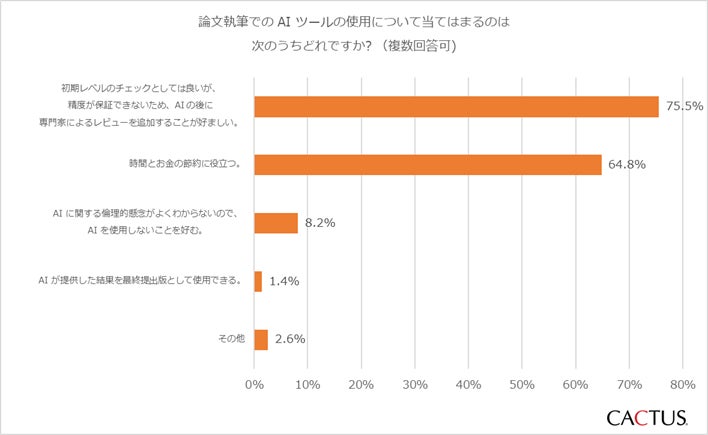

④研究者は品質向上のため英文校正会社のレビューを経てから論文をジャーナル等へ投稿するのが一般的ですが、論文執筆におけるAIツール使用に関する質問では、75%の方は「初期レベルのチェックとしては良いが、精度が保証できないため、AIの後に専門家によるレビューを追加することが好ましい」と回答しました。多くの研究者がAIは英論文作成の工程における序盤で活用し、仕上げには人間の専門家プロフェッショナルによる確認が必要と考えていることが分かりました。

⑤論文執筆におけるAIツール使用上の主な課題には「不正確な応答」、「データ管理の安全性・不明瞭さ」、「高度なプロンプト設計が要求されること」などが挙がり、AIの使用者が増えている一方で、精度、安全性、難易度においてさらなる改善の期待を持っていることが分かりました。

⑥66%の方はAIツールの有料版は使用したことがないと回答しました。またAIツールのサブスクリプション費用・使用料を支払う場合でも、4割の方が「自腹で支払う」と回答しました。研究論文の出版には総額50万円を超える費用が必要になると言われる中、論文執筆をサポートするAIツールの費用であっても自費で負担する方の多さが明らかになりました。

調査概要

・調査名 :研究者のAIツール利用に関するアンケート

・集計期間 :2023年5月25日(木)~5月29日(水)

・対象 :エディテージ(カクタス・コミュニケーションズ株式会社)

メルマガ会員の研究者 969名

・方法 :アンケートフォーム自主回答形式

総括(カクタス・コミュニケーションズ 代表取締役 湯浅 誠)

研究者によるAIツール活用は、効率化・低コスト化の意識から日常化するも、自費負担や無料利用が目立つ結果に。論文競争力向上のためAIツールの利用へのサポートが期待される。

今回の調査から研究者において、半数以上の方が週に複数回以上の頻度で生成AIなどAIツールを使用していること、用途としてはテキストの翻訳・英文校正での利用が多いこと、また、その利便性からAIツールが効率化・低コスト化につながるという研究者のポジティブな意識が確認できました。

研究の領域では、業績発表手段として英文での論文出版がさかんに行われ、その結果として論文数と質が評価基準になっています。日本人研究者に関して言うと論文執筆時の英語への不安がAIへの関心の高さ・利用頻度と関連があるように感じられます(なおカクタス・コミュニケーションズ調べでは、中国や韓国など、英語が第一言語でないが、論文執筆数が多い研究推進国では日本と同様の現象が起きている事を認識しています)。

専門性が求められる英論文執筆のプロセスは労力的にも費用的にも大変な負担です。AI技術は研究者の時間やコストの負担を下げ、生産性を向上させるものとしていまや研究者の支援に欠かせない存在になっています。私たちカクタス・コミュニケーションズも、研究者に英文校正を通じて長年サポートをしてきた責任と自負のもと、研究者の論文執筆シーンに特化した学術英文校正のAIツール、「Paperpal」をの開発提供していますので、にますます今後も開発に邁進して邁進してまいります。

なお、研究者のAIツールへの関心の高さの一方で、特に最近爆発的に普及しつつある生成系AIに対する不安感や課題は無視することができません。今回の調査でも分かったように翻訳・校正の精度や信頼性、情報の新しさなど多様な課題感があるため、AIツールを万能的に過信するのではなく、AIツールとプロフェッショナルによるチェック・人的サービスの併用が望ましいでしょうと考えています。弊社としてもAIの発展に合わせて、よりシーンに応じた人的サービスの開発にも力を注いでまいります。

今後ますます論文執筆におけるAIツールの使用頻度・利用者数は増えていくと予測できますが、今回の調査でAIツールの無料版を利用する方や自費負担者が多いことも分かりました。研究論文の出版には翻訳、英文校正、論文投稿費用等およそ50万円を超える費用がかか発生すると言われています。日本人研究者の研究競争力向上のため、企業におけるDX、デジタル化と同様に業務効率化のAIツールなどに対するサポートが充実されていく事を期待しています。

カクタス・コミュニケーションズ 代表取締役 プロフィール

湯浅 誠<Yuasa Makoto>

1978年千葉県生まれ。大学を卒業後に渡英後、カクタス・コミュニケーションズのインド・ムンバイ本社に就業。日本法人の設立に携わり、現在カクタス・コミュニケーションズ株式会社の代表取締役を務める。大学・研究機関、学協会など日本のアカデミアに国際化支援事業に長く携わっており、現在はカクタス・グループ全体において日本・中国・韓国を中心とした戦略的グローバル・マーケティングおよびブランディングを統括。

カクタス・コミュニケーションズ株式会社について(https://cactusglobal.com/jp/)

カクタス・コミュニケーションズは、2002年に設立された科学コミュニケーションとテクノロジーの会社です。カクタスは、Editage、Cactus Life Sciences、Researcher.Life、Impact Science、Paperpal、Cactus Labsなどのブランドのもとで開発された革新的な製品とサービスを通じて、研究者、大学、出版社、学術団体、ライフサイエンス組織の問題を解決します。カクタスは、プリンストン、ロンドン、オーフス、シンガポール、北京、上海、ソウル、東京、ムンバイにオフィスを構え、3,000人以上の専門家を擁するグローバル企業であり、190カ国以上の顧客を有しています。カクタスは、職場におけるベストプラクティスのパイオニアとして、ここ数年、常に「働きがいのある会社」にランクされています。

カクタス・コミュニケーションズ: https://cactusglobal.com/jp/

エディテージ: https://www.editage.jp/

カクタスライフサイエンス: https://lifesciences.cactusglobal.com/jp/

リサーチャーライフ: https://researcher.life/ja/

インパクトサイエンス: https://www.impact.science/jp/

ペーパーパル: https://paperpal.com/ja

カクタスラボ: https://cactusglobal.com/jp/brands/cactus-labs/

「研究者のAIツール利用に関するアンケート」詳細

①研究のための AIツール利用頻度について2人に1人(54%)が週に複数回、ないしは毎日の高頻度で使用すると回答しました。研究者においてAIツールの利用が日常化していることが分かりました。

▽論文執筆の際、以下のどの用途・目的でAIツールを利用しますか? (該当するものをすべて選択) ※n=969

研究のためにAIツール(ChatGPT、Paperpalなど)を使用した頻度を問う質問では、76%が月に複数回使用しており、週に複数回使用する方が39%、毎日使用する方が15%いることが分かりました。

②研究者のAIツールの利用目的の1位は翻訳(78%)、2位は校正・校閲(64%)でした。研究者において最もAIのニーズが高いのは論文を英語化する状況であることが分かりました。

▽論文執筆の際、以下のどの用途・目的でAIツールを利用しますか? (該当するものをすべて選択) ※n=969

研究者の論文執筆において、AIツールが用いられる目的で最も多いのは「翻訳」が78%で、続いて校正/校閲が64%でした。リサーチ・研究・調査にあたる、「リサーチライティング - アイデアと全体構造の作成」、「データ分析」「文献整理」では軒並み数値が低く、AIツールは主に論文の作成・校正段階で利用されることが分かりました。

③論文執筆でAIツールを利用する原稿は「研究論文・ジャーナル投稿原稿」※1が78%、「アブストラクト(抄録)」※2が60%という結果でした。論文が世界中の研究者の目に留まり、選ばれるための品質に近づける手段の一つとしてAIツールが利用されることが確認できました。

※1「ジャーナル投稿原稿」:研究者の間でよく読まれる研究ジャーナル(学術情報誌)に研究者の論文が掲載されるためには、研究者による査読を通過する必要があります。研究者は査読者が適正に評価しうる品質以上での高度な英論文を仕上げることが求められます。

※2「アブストラクト(抄録)」:研究論文における目的や重要なポイント、主な発見を簡潔にまとめた、読者に論文全体を読むことを促す概要のことです。文章量の多い論文を完読できる量には限りがあるため、論文が読まれるか否かはアブストラクトの出来に大きく左右されます。

▽論文執筆でAIツールを使用するのは、どちらの原稿ですか? (該当するものをすべて選択) ※n=969

論文執筆でAIツールを用いる原稿の種類を問う質問では、「研究論文・ジャーナル投稿原稿」が78%、次に「アブストラクト(抄録)」が60%という回答を集めました。

④研究者は品質向上のため英文校正会社のレビューを経てから論文をジャーナル等へ投稿するのが一般的ですが、論文執筆におけるAIツール使用に関する質問では、75%の方は「初期レベルのチェックとしては良いが、精度が保証できないため、AI の後に専門家によるレビューを追加することが好ましい」と回答しました。多くの研究者がAIは英論文作成の工程における序盤で活用し、仕上げにはプロフェッショナルによる確認が必要と考えていることが分かりました。

▽論文執筆での AIツールの使用について当てはまるのは次のうちどれですか? (該当するものをすべて選択) ※n=969

論文執筆におけるAIツール使用に関して、76%が「初期レベルのチェックとしては良いが、精度が保証できないため、AIの後に専門家によるレビューを追加することが好ましい」と回答しました。また、65%が「時間とお金の節約に役立つ」と考えていることが明らかになりました。

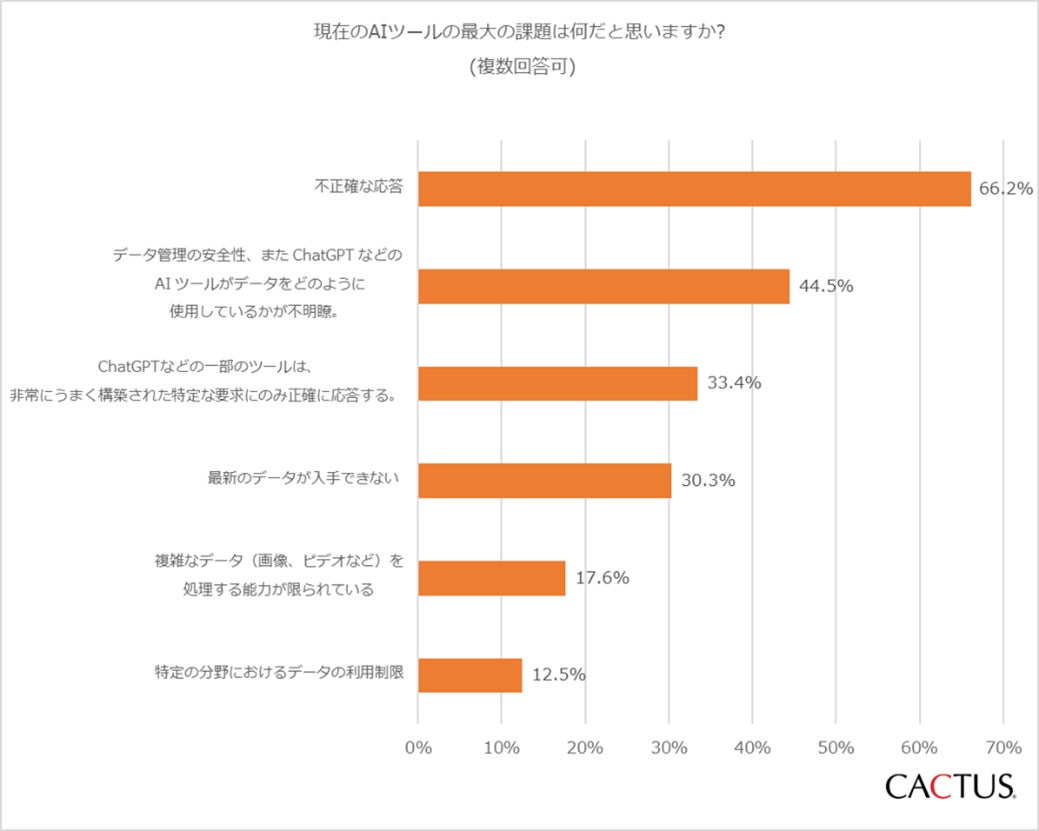

⑤論文執筆におけるAIツール使用上の主な課題には「不正確な応答」、「データ管理の安全性・不明瞭さ」、「高度なプロンプト設計が要求されること」などが挙がり、AIの使用者が増えている一方で、精度、安全性、難易度においてさらなる改善への期待を抱いていることが分かりました。

▽現在のAIツールの最大の課題は何だと思いますか? (該当するものをすべて選択) ※n=969

現在のAIツールの最大の課題について、最も多かったのが「不正確な応答」(66%)で、「データ管理の安全性、また ChatGPT などの AI ツールがデータをどのように使用しているかが不明瞭」(45%)、「ChatGPTなどの一部のツールは、非常にうまく構築された特定な要求にのみ正確に応答する」(33%)と続きました。

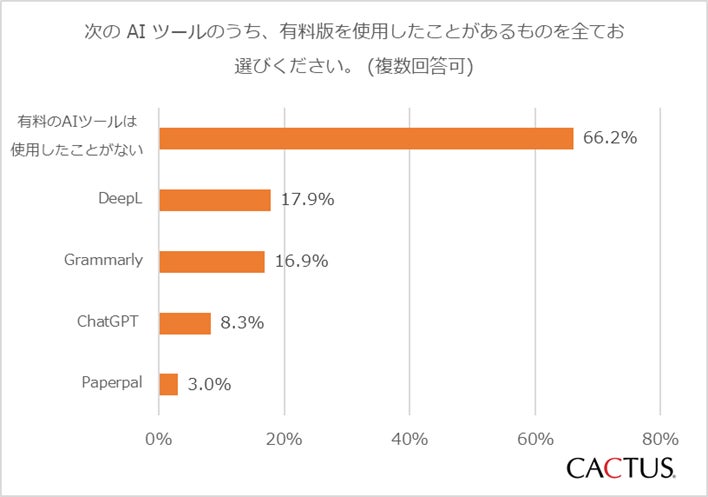

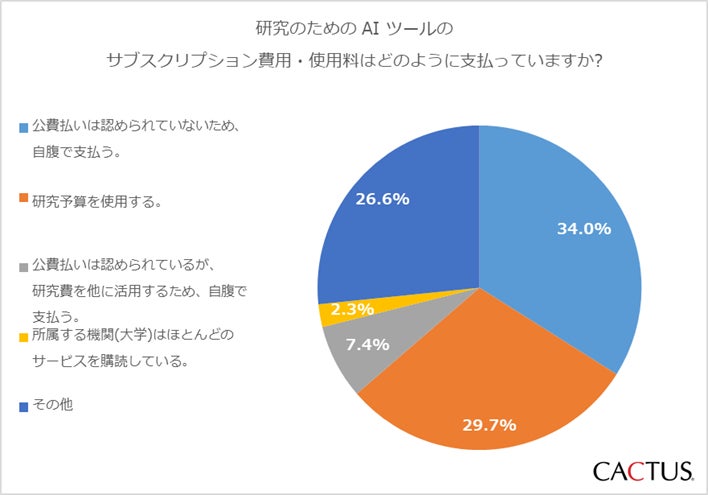

⑥66%の方はAIツールの有料版は使用したことがないと回答しました。またAIツールのサブスクリプション費用・使用料を支払う場合でも、4割の方が「自腹で支払う」と回答しました。研究論文の出版には総額50万円を超える費用が必要になると言われる中、論文執筆をサポートするAIツールの費用であっても自費で負担する方が多くいることが明らかになりました。

▽次の AIツールのうち、有料版を使用したことがあるものを全てお選びください。※n=969

使用したことのある有料版AIツールについて質問したところ、66%が有料ツールは利用したことがないと回答しました。

▽研究のための AIツールのサブスクリプション費用・使用料はどのように支払っていますか? ※n=969

研究のための AIツールのサブスクリプション費用・使用料の支払いについての質問では、30%の方が「研究予算を使用する」と回答するも、自費で支払っていると回答(「公費払いは認められていないため、自腹で支払う」(34%)、「公費払いは認められているが、研究費を他に活用するため、自腹で支払う」(7%))したのは41%でした。

※本ニュースリリースに含まれる調査結果をご掲載いただく際は、以下のクレジットを明記してください。

クレジット:カクタス・コミュニケーションズ株式会社調べ

以上

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像