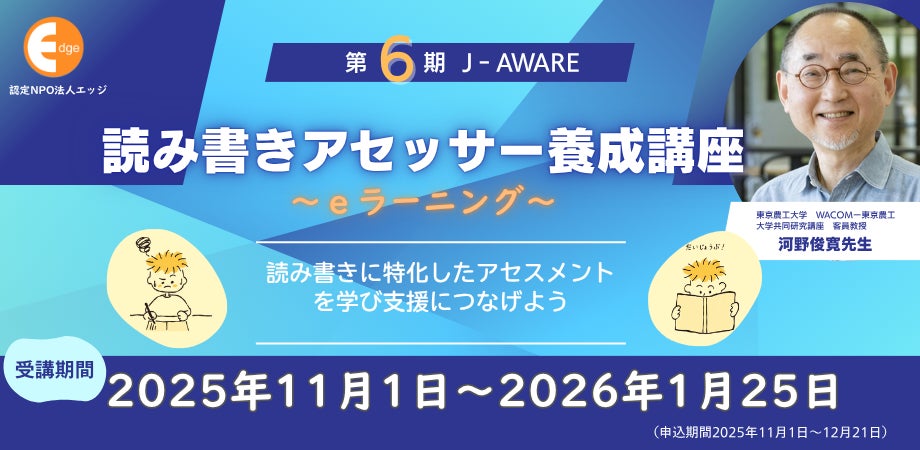

読み書きに困難さがある方への、適切なアセスメント(評価)と支援ができる人材を育成する【読み書きアセッサー養成講座(eラーニング)】第6期11月開講!

認定NPO法人エッジ(東京都港区 会長:藤堂栄子)は、読み書き困難の検査法を習得して、効果的な支援や学び方を提案できる人材を養成する【読み書きアセッサー養成講座(eラーニング)】第6期生を募集します。

【国内の子ども8%が抱える見過ごされがちな読み書き困難】

知的発達に遅れはないものの、「文字をスラスラ読めない」「正確に書けない」といった「読み書き困難(ディスレクシア)」という学習障害があります。

日本語を話す子どもで読み書き困難を抱えるのは約8%と報告されており、40人学級に3人程度の割合で存在します※。

※日本語では8%が読み書き困難と報告されている(Uno et. al. 2009. Reading and Writing. )

彼らは「スラスラ読めない・正確に書けない」という困難を抱えながらも、見た目ではわかりづらいため、「努力不足」や「怠けている」と誤解されがちです。その結果、「頑張ってもできない自分はダメな人間だ」と、深刻な自己肯定感の低下に苦しむことが少なくありません。

【切実な声】

「ディスレクシアと診断された小3の息子は、宿題をする際に

『何て僕はバカなんだ!』と頭をポカポカたたきます。

彼らの特性に合った教育が日本でも受けられるようになりますように」

この状況を打開する「かなめ」となるのが、読み書きアセスメント(検査)です。「何ができて、何ができないのか」を客観的に測り、その子の特性と希望に基づいた最適な学習方法と支援に結びつけることが不可欠です。

【高まるニーズと「待てない」現状】

GIGAスクール構想によるPC1人1台化の普及や、合理的配慮の義務化を背景に、読み書きアセスメント(検査)のニーズは急増しています。

しかしながら、「様子を見ましょう」と数ヵ月、数年が経過することがあります。その間に子どもたちは授業中につらい思いをし、自信を失い、事態は深刻化します。手遅れになる前に、すぐに検査を通して特性に合った学び方と支援に結びつけられる「人材」と「仕組み」の構築が、今、早急に求められています。

【「待てない現状」を打開するために】

当団体は、この緊急性の高いニーズに応えるため、読み書き困難の検査・アセスメントの実践者を養成するeラーニングおよび演習からなる「読み書きアセッサー養成講座」第6期を開講します。読み書き検査URAWSSの開発を手がけた河野俊寛 先生(WACOM-東京農工大学共同研究講座客員教授)を講師に迎え、実効性の高いアセスメント技術の習得をめざします。

【読み書きアセッサー養成講座】

ステップ1 eラーニング(約4時間)

URAWSSⅡなどの客観的アセスメントの基礎理論と実務知識を動画で学習します。

【本講座で習得できるスキル】

メカニズムの理解:読み書きが困難な状態とそのメカニズム(原因)を深く理解します。

アセスメント実践:読み書き困難の状況を客観的に把握するため、URAWSS IIや東京都教委アセスメントなどを用いた評価ができるようになります。

支援への接続:評価の数字やヒアリング結果に基づき、どのような支援や指導ができるのかを具体的に提案し、個別の学習指導計画に落とし込めるようになります。

集団アセスメント:学校や集団でのアセスメントを実施する手法を学びます。

対象:公認心理師、教員、SC、ST、特別支援教育専門員、医療関係者など、支援に携わる有資格者・実務者、またはエッジの読み書き困難指導支援講座修了の方

受講料 :33,000円(税込)(学割半額)

受講期間:2025年11月1日〜 2026年1月25日(申込〆切12月21日)

講師:河野俊寛 先生

申込:https://assessor-apply6.peatix.com/

ステップ2 演習(事例に基づく所見作成等)

eラーニングで基礎知識を得て、修了認定された方を対象に、事例に沿った所見の書き方など、より実践的な技術を学びます。

開催日時:2026年2月22日(日)10時~16時

形式 :会場(東京都港区内)・オンライン

受講費 :11,000円(学割半額)

講師:河野俊寛 先生

実践を支えるフォローアップ制度

演習参加者には、継続的な実践と学びを深めるフォローアップ制度(3,300円/年)をご提供。事例検討への参加や、フォローアップサイトでの情報配信により、現場での不安を解消し、スキルを積み重ねていくことができます。

【認定NPO法人エッジ】

所在地:〒108-0014 東京都港区芝4-7-1 西山ビル4階

会長:藤堂栄子

設立:2001年10月

HP:https://www.npo-edge.jp/

認定NPO法人エッジはディスレクシアの正しい認識の普及と支援を目的とした特定非営利活動法人として、2001年10月に認定設立され活動しています。

ディスレクシアの人がいきいき暮らせる社会にするために、正しい情報の啓発活動、支援者養成、当事者ネットワークづくりを軸に活動しています。ディスレクシアは、知的発達に問題はないが、読み書きが正確にすらすらとできない学習障害です。

会長の藤堂栄子は、文部科学省特別支援教育ネットワーク推進委員会、厚生労働省社会保障審議会障害者部会委員など政府委員を務め、発達障害者支援法、障害者差別解消法、教科書バリアフリー法、読書バリアフリー法などの法律に携わっています。

すべての画像