全国の4月から新生活を迎える20歳~59歳の男女400人に聞いた「新生活と食生活に関する調査」

新生活、食生活の乱れが気になると6割以上が回答!食生活の乱れを引き起こす3つの“○○”不足?「“時間”不足」・「“朝食”不足(摂取頻度)」・「“野菜”不足」

4月から新生活を迎えることにより、今までの食生活が大きく変化する方も多いのではないでしょうか。そこで今回、「食生活が乱れてしまうとき」や「1日の野菜摂取量」など「新生活と食生活」に関する調査を行ないました。

全国の4月から新生活を迎える20歳~59歳の男女400人に聞いた

「新生活と食生活に関する調査」

------------------------------------------------------------

新生活、食生活の乱れが気になると6割以上が回答!

食生活の乱れを引き起こす3つの“○○”不足?

「“時間”不足」・「“朝食”不足(摂取頻度)」・「“野菜”不足」

------------------------------------------------------------

総合マーケティング支援を行なう株式会社ネオマーケティング(所在地:東京都渋谷区)では、世の中の動向をいち早く把握するために、独自で調査を行なっております。今回2017年2月2日(木)~2017年2月6日(月)の5日間、全国の4月から新生活を迎える20歳~59歳の男女400人を対象に「新生活」をテーマにしたインターネットリサーチを実施いたしました。

<調査背景>

4月から新生活を迎えることにより、今までの食生活が大きく変化する方も多いのではないでしょうか。そこで今回、「食生活が乱れてしまうとき」や「1日の野菜摂取量」など「新生活と食生活」に関する調査を行ないました。報道の一資料として、ぜひご活用ください。

【調査概要】

1.調査の方法:株式会社ネオマーケティングが運営するアンケートサイト「アイリサーチ」のシステムを利用したWEBアンケート方式で実施

2.調査の対象:アイリサーチ登録モニターのうち、全国の4月から新生活を迎える20歳~59歳の男女を対象に実施

3.有効回答数:400名(20代~50代の男女:各50名)

4.調査実施日:2017年2月2日(木)~2017年2月6日(月)

◆「新生活と食生活に関する調査」調査結果

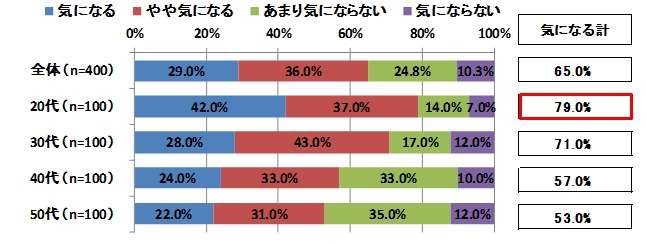

◆生活環境に変化がある際、食生活の乱れが気になると計65.0%が回答!

特に20代は計79.0%が食生活の乱れが気になることがわかった。若い年代ほど環境の変化がある際に食生活の乱れが気になるようだ。

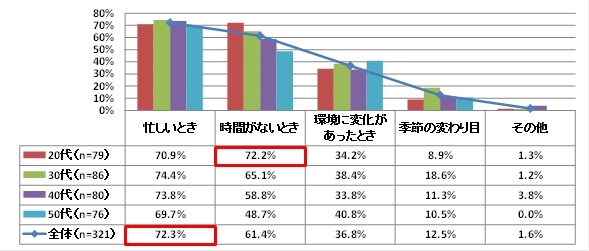

◆食生活が乱れてしまうのは「忙しいとき」が72.3%で最多。次いで「時間がないとき」61.4%。

「忙しいとき」も食事をとる“時間がない”という方も多いのでは。

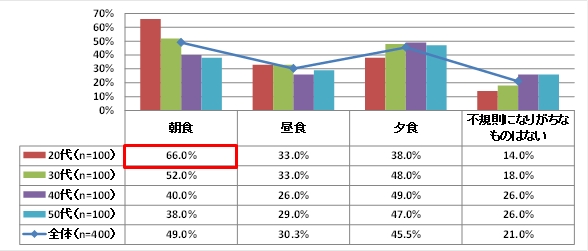

◆食生活の中で不規則になりがちだと思うものは「朝食」が49.0%で最多!

特に20代は66.0%が回答した。また、最も少ない結果となったのは「昼食」で、30.3%が回答。

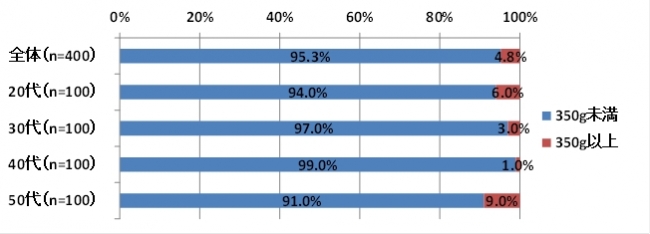

◆1日の野菜摂取量、95.3%が1日の野菜摂取目標である350gに満たない結果に。

野菜を摂取している“つもり”になっている方も多いことが調査から判明した。

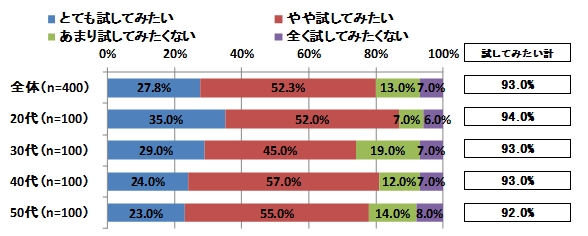

◆調査から明らかになった野菜不足。「朝ベジ」で新生活での食生活の乱れを解消したいと93.0%が回答。

合計93.0%が試してみたいと回答。20代から50代の全ての年代で試してみたい計が9割を超える。

Q1. あなたは、生活環境に変化がある際に、食生活の乱れが気になりますか。(単数回答)【n=400】

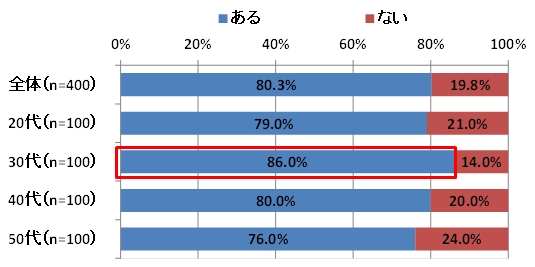

Q2. あなたは今までに食生活が不規則になったり、乱れてしまったりした経験はありますか。(単数回答)【n=400】

Q3. 食生活が乱れてしまうのはどのようなときですか。(複数回答)【n=321】

Q4. 普段の食生活の中で不規則になりがちだと思うものをお答えください。(複数回答)【n=400】

Q5. 普段、あなたが毎日必ず摂取しているものをお答えください。(複数回答)【n=400】

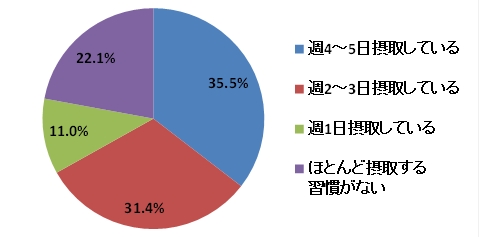

Q6. あなたは普段、朝食を摂取する習慣がありますか。(単数回答)【n=172】

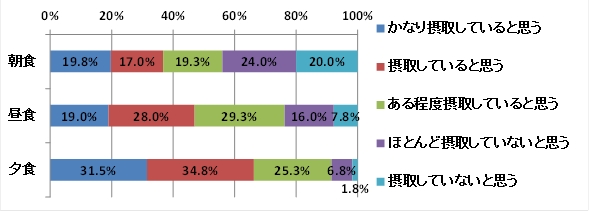

Q7. あなたは普段、食事をする際、どの程度野菜を摂取していると思いますか。(単数回答)【n=400】

Q8. あなたは普段1日どの程度、野菜を摂取していますか。(単数回答)【n=400】

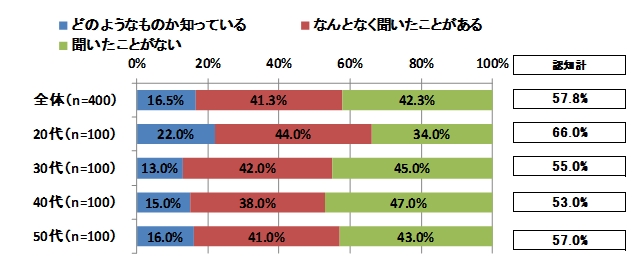

Q9. あなたは、「朝ベジ」という言葉を知っていますか。(単数回答)【n=400】

Q10. あなたは、新生活での食生活の乱れを解消するために「朝ベジ」を試してみたいと思いますか。(単数回答)【n=400】

■管理栄養士 麻生れいみ氏 考察

今回の調査結果では「生活環境に変化がある際、食生活の乱れを気にかける人が約65%」と、新生活を迎えるにあたり食生活の乱れを心配している人が多いですね。「普段毎日必ず摂取しているものを朝・昼・夕で聞いたときに、朝食が最も低く57%(昼食71%、夕食78.3%)」と、日頃から朝食の摂取頻度が昼食・夕食に比べて少ない方が多いことがわかります。

「平成27年国民健康・栄養調査結果」によると、朝食の欠食率は、男性14.3%、女性10.1%であり、年齢階級別にみると、男性は30代、女性は20代で最も高く、それぞれ25.6%、25.3%と、新生活を迎えることが多い若い世代の朝食を摂らない方の数値が高いです。

では、なぜ朝食をとることが必要なのでしょうか。朝、食事をとることは体へのスイッチになり胃腸の働きやホルモンの分泌、自律神経への調整など体内環境が一斉にリセットされるのです。朝食は英語でブレックファスト(breakfast)といいます。これは、前日の夕食からの断食(fast)を破る(break)という意味です。長時間の空腹後に食べる朝食を摂ることでの刺激が、体を目覚めさせることとなるのです。

朝食を抜くと、午前中はエネルギー不足の状態が続くため低血糖気味になり、また朝食抜きは昼食や夕食での「ドカ食い」につながりやすく、食後高血糖の状態を招きます。この急激な血糖値の乱高下は、肥満や生活習慣病になりやすくなるとされています。昼食後、眠くなるというのはこの「食後高血糖」を起こしている可能性もあります。これでは、新生活への影響もでてしまうかもしれませんよね。

朝食をとるということ、そして何を食べるかということが大切になってきます。海外の研究では、朝食に食物繊維が豊富なものを食べると、昼食での血糖値を下げる効果が期待できることがわかっています。これは「セカンドミール効果」と呼ばれ、その日の最初に摂る食事(ファーストミール)が、次に摂った食事(セカンドミール)のあとの血糖値に影響を及ぼすことを指しています。

何事も、体が資本です。新生活を充実させるためにも、身体の健康維持のために朝食に野菜を摂取する「朝ベジ」生活を、ぜひとりいれましょう。

野菜不足を補うジュースやスムージー、スープなど、各企業からも朝食関連食品が続々と登場し、レシピや食生活の知恵などの情報もたくさんあります。こういった商品や情報をうまく活用しながら、楽しい新生活を送りましょう。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6282105

「セカンドミール効果の大もとになった論文;レンズ豆の朝食が食後の血糖値とインスリン分泌だけでなく、4時間後の昼食の血糖値も有意に減らした」

■麻生れいみ氏プロフィール

大手出版会社の編集・ライターを経て、服部栄養専門学校栄養士科卒業。

「夏は冷しゃぶ、冬は鍋」の食事で、健康的に20kg減量に成功。当時、流行していたダイエット法と違っていたため、疑問を抱き栄養学を学ぶ。

管理栄養士として、大手企業の特定保健指導・栄養相談。病院の臨床研究においての栄養療法を監修し、医薬に頼りすぎない新しい治療法をサポートしている。日本でも2015年春スタートした、機能性表示食品。自分にあった機能性食品を知って、カラダの内側から健康&キレイをつくるためにも「機能性食品」の情報を正しく理解することが大切であるため研究。

医療現場でも、医療と予防医学、栄養学を深く結びつける役割があると期待され、臨床の場でも応用されつつあるのでレシピに活かせるよう、料理研究をしている。今後は、企業や農家・地域との連携を推進する活動を目指している。また大手飲食店のメニュー開発、服部での調理技術習得から、新規店舗立ち上げ時の新人調理研修にも携わる。

ダイエット指導においては、約6000人を指導。自ら痩せたその理論であった「食べて痩せて健康になる」ダイエット法は、体験を生かした細やかな指導が好評で、減量成功した主婦からその家族、その友人と波及的に広がっている。

著書は「作りおきでやせぐせがつく糖質オフバイブル」主婦の友社、「麻生れいみ式ロカボダイエット」ワニブックス、「20kgやせた!作りおきおかず」宝島社。

■引用・転載時のクレジット表記のお願い

※本リリースの引用・転載は、必ずクレジットを明記していただきますようお願い申し上げます。

<例>「総合マーケティング支援を行なうネオマーケティングが実施した調査結果によると……」

■「アイリサーチ」

URL : http://www.i-research.jp/

「新生活と食生活に関する調査」

------------------------------------------------------------

新生活、食生活の乱れが気になると6割以上が回答!

食生活の乱れを引き起こす3つの“○○”不足?

「“時間”不足」・「“朝食”不足(摂取頻度)」・「“野菜”不足」

------------------------------------------------------------

総合マーケティング支援を行なう株式会社ネオマーケティング(所在地:東京都渋谷区)では、世の中の動向をいち早く把握するために、独自で調査を行なっております。今回2017年2月2日(木)~2017年2月6日(月)の5日間、全国の4月から新生活を迎える20歳~59歳の男女400人を対象に「新生活」をテーマにしたインターネットリサーチを実施いたしました。

<調査背景>

4月から新生活を迎えることにより、今までの食生活が大きく変化する方も多いのではないでしょうか。そこで今回、「食生活が乱れてしまうとき」や「1日の野菜摂取量」など「新生活と食生活」に関する調査を行ないました。報道の一資料として、ぜひご活用ください。

【調査概要】

1.調査の方法:株式会社ネオマーケティングが運営するアンケートサイト「アイリサーチ」のシステムを利用したWEBアンケート方式で実施

2.調査の対象:アイリサーチ登録モニターのうち、全国の4月から新生活を迎える20歳~59歳の男女を対象に実施

3.有効回答数:400名(20代~50代の男女:各50名)

4.調査実施日:2017年2月2日(木)~2017年2月6日(月)

◆「新生活と食生活に関する調査」調査結果

◆生活環境に変化がある際、食生活の乱れが気になると計65.0%が回答!

特に20代は計79.0%が食生活の乱れが気になることがわかった。若い年代ほど環境の変化がある際に食生活の乱れが気になるようだ。

◆食生活が乱れてしまうのは「忙しいとき」が72.3%で最多。次いで「時間がないとき」61.4%。

「忙しいとき」も食事をとる“時間がない”という方も多いのでは。

◆食生活の中で不規則になりがちだと思うものは「朝食」が49.0%で最多!

特に20代は66.0%が回答した。また、最も少ない結果となったのは「昼食」で、30.3%が回答。

◆1日の野菜摂取量、95.3%が1日の野菜摂取目標である350gに満たない結果に。

野菜を摂取している“つもり”になっている方も多いことが調査から判明した。

◆調査から明らかになった野菜不足。「朝ベジ」で新生活での食生活の乱れを解消したいと93.0%が回答。

合計93.0%が試してみたいと回答。20代から50代の全ての年代で試してみたい計が9割を超える。

Q1. あなたは、生活環境に変化がある際に、食生活の乱れが気になりますか。(単数回答)【n=400】

Q2. あなたは今までに食生活が不規則になったり、乱れてしまったりした経験はありますか。(単数回答)【n=400】

Q3. 食生活が乱れてしまうのはどのようなときですか。(複数回答)【n=321】

Q4. 普段の食生活の中で不規則になりがちだと思うものをお答えください。(複数回答)【n=400】

Q5. 普段、あなたが毎日必ず摂取しているものをお答えください。(複数回答)【n=400】

Q6. あなたは普段、朝食を摂取する習慣がありますか。(単数回答)【n=172】

Q7. あなたは普段、食事をする際、どの程度野菜を摂取していると思いますか。(単数回答)【n=400】

Q8. あなたは普段1日どの程度、野菜を摂取していますか。(単数回答)【n=400】

Q9. あなたは、「朝ベジ」という言葉を知っていますか。(単数回答)【n=400】

Q10. あなたは、新生活での食生活の乱れを解消するために「朝ベジ」を試してみたいと思いますか。(単数回答)【n=400】

■管理栄養士 麻生れいみ氏 考察

今回の調査結果では「生活環境に変化がある際、食生活の乱れを気にかける人が約65%」と、新生活を迎えるにあたり食生活の乱れを心配している人が多いですね。「普段毎日必ず摂取しているものを朝・昼・夕で聞いたときに、朝食が最も低く57%(昼食71%、夕食78.3%)」と、日頃から朝食の摂取頻度が昼食・夕食に比べて少ない方が多いことがわかります。

「平成27年国民健康・栄養調査結果」によると、朝食の欠食率は、男性14.3%、女性10.1%であり、年齢階級別にみると、男性は30代、女性は20代で最も高く、それぞれ25.6%、25.3%と、新生活を迎えることが多い若い世代の朝食を摂らない方の数値が高いです。

では、なぜ朝食をとることが必要なのでしょうか。朝、食事をとることは体へのスイッチになり胃腸の働きやホルモンの分泌、自律神経への調整など体内環境が一斉にリセットされるのです。朝食は英語でブレックファスト(breakfast)といいます。これは、前日の夕食からの断食(fast)を破る(break)という意味です。長時間の空腹後に食べる朝食を摂ることでの刺激が、体を目覚めさせることとなるのです。

朝食を抜くと、午前中はエネルギー不足の状態が続くため低血糖気味になり、また朝食抜きは昼食や夕食での「ドカ食い」につながりやすく、食後高血糖の状態を招きます。この急激な血糖値の乱高下は、肥満や生活習慣病になりやすくなるとされています。昼食後、眠くなるというのはこの「食後高血糖」を起こしている可能性もあります。これでは、新生活への影響もでてしまうかもしれませんよね。

朝食をとるということ、そして何を食べるかということが大切になってきます。海外の研究では、朝食に食物繊維が豊富なものを食べると、昼食での血糖値を下げる効果が期待できることがわかっています。これは「セカンドミール効果」と呼ばれ、その日の最初に摂る食事(ファーストミール)が、次に摂った食事(セカンドミール)のあとの血糖値に影響を及ぼすことを指しています。

何事も、体が資本です。新生活を充実させるためにも、身体の健康維持のために朝食に野菜を摂取する「朝ベジ」生活を、ぜひとりいれましょう。

野菜不足を補うジュースやスムージー、スープなど、各企業からも朝食関連食品が続々と登場し、レシピや食生活の知恵などの情報もたくさんあります。こういった商品や情報をうまく活用しながら、楽しい新生活を送りましょう。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6282105

「セカンドミール効果の大もとになった論文;レンズ豆の朝食が食後の血糖値とインスリン分泌だけでなく、4時間後の昼食の血糖値も有意に減らした」

■麻生れいみ氏プロフィール

大手出版会社の編集・ライターを経て、服部栄養専門学校栄養士科卒業。

「夏は冷しゃぶ、冬は鍋」の食事で、健康的に20kg減量に成功。当時、流行していたダイエット法と違っていたため、疑問を抱き栄養学を学ぶ。

管理栄養士として、大手企業の特定保健指導・栄養相談。病院の臨床研究においての栄養療法を監修し、医薬に頼りすぎない新しい治療法をサポートしている。日本でも2015年春スタートした、機能性表示食品。自分にあった機能性食品を知って、カラダの内側から健康&キレイをつくるためにも「機能性食品」の情報を正しく理解することが大切であるため研究。

医療現場でも、医療と予防医学、栄養学を深く結びつける役割があると期待され、臨床の場でも応用されつつあるのでレシピに活かせるよう、料理研究をしている。今後は、企業や農家・地域との連携を推進する活動を目指している。また大手飲食店のメニュー開発、服部での調理技術習得から、新規店舗立ち上げ時の新人調理研修にも携わる。

ダイエット指導においては、約6000人を指導。自ら痩せたその理論であった「食べて痩せて健康になる」ダイエット法は、体験を生かした細やかな指導が好評で、減量成功した主婦からその家族、その友人と波及的に広がっている。

著書は「作りおきでやせぐせがつく糖質オフバイブル」主婦の友社、「麻生れいみ式ロカボダイエット」ワニブックス、「20kgやせた!作りおきおかず」宝島社。

■引用・転載時のクレジット表記のお願い

※本リリースの引用・転載は、必ずクレジットを明記していただきますようお願い申し上げます。

<例>「総合マーケティング支援を行なうネオマーケティングが実施した調査結果によると……」

■「アイリサーチ」

URL : http://www.i-research.jp/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- 食品・お菓子フィットネス・ヘルスケア

- ダウンロード