国立アイヌ民族博物館 第10回特別展示 関連シンポジウム「海外アイヌ・コレクション調査のこれまでとこれから」を開催しました

これからのアイヌ・コレクション研究の課題と展望について

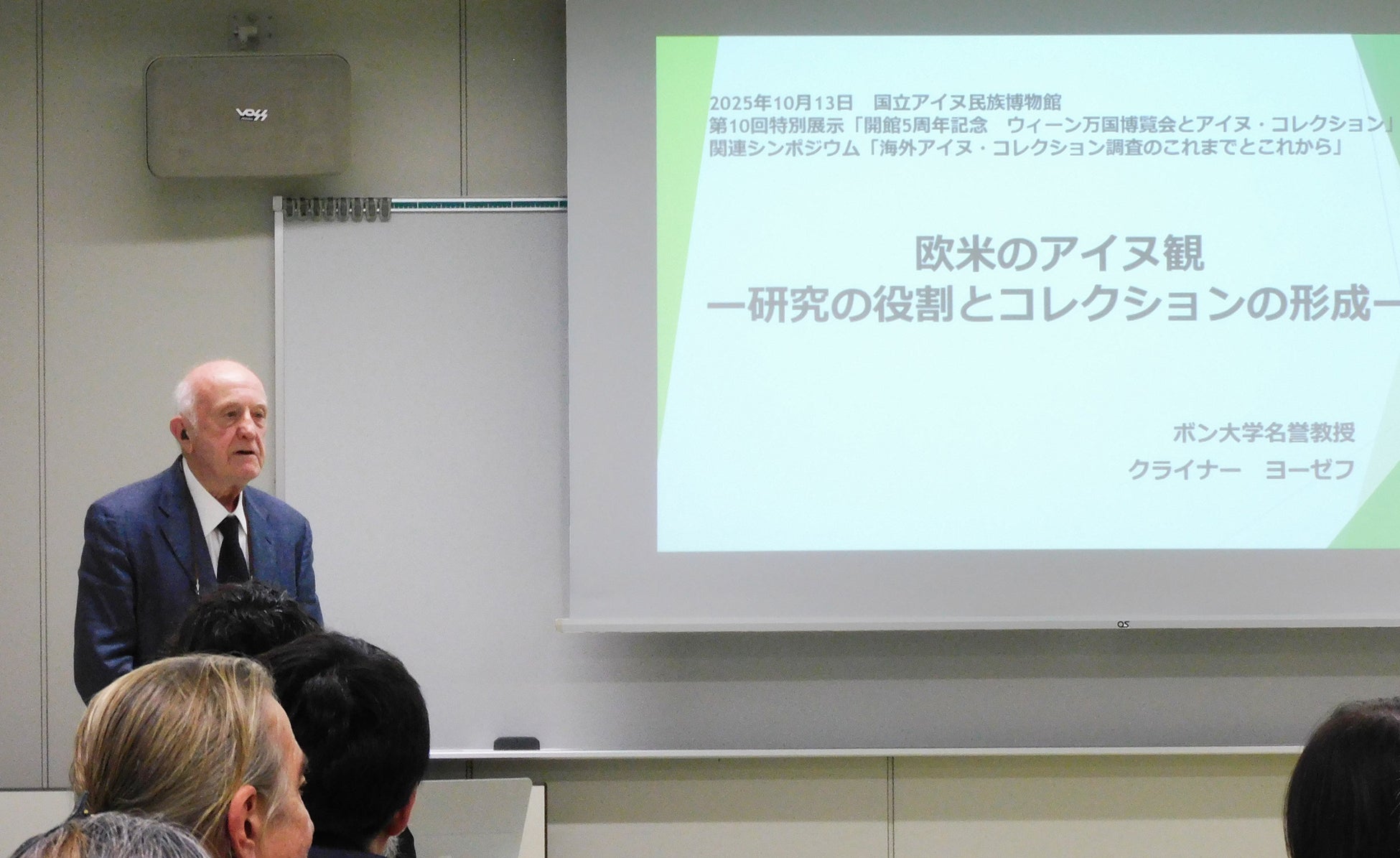

2025年10月13日(月・祝)、北海道立道民活動センター(かでる2・7)にて、国立アイヌ民族博物館 第10回特別展示「開館5周年記念 ウィーン万国博覧会とアイヌ・コレクション」関連シンポジウム「海外アイヌ・コレクション調査のこれまでとこれから」を開催しました。

概要

海外のアイヌ・コレクションは、アイヌ文化の学術的な国際交流の発展において、重要な役割を果たしてきました。1980年代後半からその存在が日本で徐々に明らかになり、1990年代から2000年代にかけては、ドイツ、北米、ロシアの博物館等で集中的な実地調査が行われました。これらの海外調査の成果は、国内のアイヌ文化研究に大きな影響を与え、これまで知られていなかったアイヌ文化の側面が海外で再発見されることとなりました。そのことは、アイヌ民族の文化復興と新たな創造に大きく貢献し得る可能性を示しています。

本シンポジウムは、これまでの海外におけるアイヌ・コレクション調査を振り返るとともに、これからのコレクション研究の課題と展望について考えます。

基調講演 ヨーゼフ・クライナー(ボン大学名誉教授)

欧米のアイヌ観―研究の役割とコレクションの形成―

16世紀頃からのアイヌに関する記録をもとに、ヨーロッパにおけるアイヌ像を紹介しました。また、ヨーロッパへ持ち込まれたアイヌ資料がいつどのように渡っていったかについてもお話しました。

基調講演 佐々木利和氏

海外アイヌ・コレクション調査の意義

海外にあるアイヌを描いた絵を中心に講演を行いました。描いた側の視点などに注意をして観察する必要がありますが、絵の描写の中から当時のアイヌ文化を見る事が出来ることを指摘しました。

個別事例 ハンス=ディーター・オイルシュレーガー(元ボン大学准教授)

ドイツのアイヌ・コレクション調査の現状

ヨーロッパにあるアイヌ資料は、博物館や博覧会等で収集されてきました。また、民具資料のみではなく、ヨーロッパで書き記された旅行記等からも、アイヌ民族に関する情報を得ることができるという事を、事例を挙げながら紹介しました。

おわりに

約60名の方々が参加し、会場では熱心にメモを取る方も多くいました。

これまでの研究や、今回のシンポジウムの内容等を踏まえて、今後、当館でも海外の調査を実施する予定です。

これからの国立アイヌ民族博物館の調査研究や展示にもご期待頂ければと思います。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像