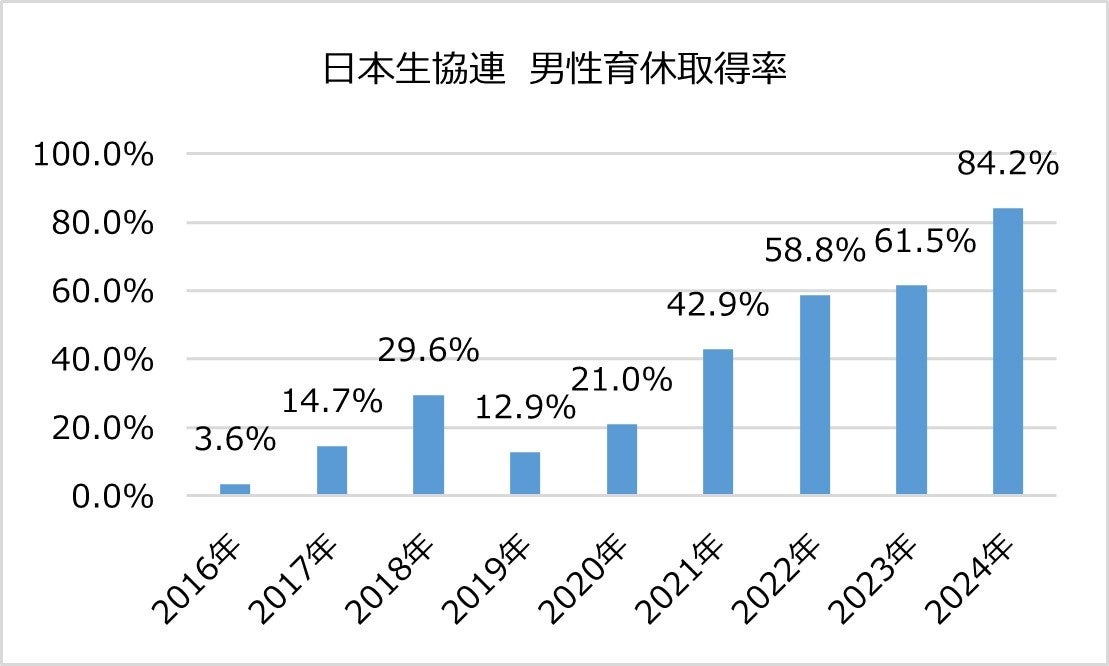

日本生協連、男性育休取得率は約84%と伸長

休暇取得や仕事と子育ての両立をしやすくする独自の取り組みを推進

日本生活協同組合連合会(略称:日本生協連、代表理事会長:土屋敏夫)は、2022年4月より、多様な人材が活躍できる組織の実現に向け、制度見直しや環境づくりに取り組んでいます。※

※2022年4月1日発表リリース:福利厚生に関する諸制度の適用条件を「同性パートナーおよびその家族」にも拡大(https://jccu.coop/info/newsrelease/2022/20220401_01.html)

この度、2024年の育児休業取得率の男性の割合が84.2%という結果になりました。※本調査は2016年より開始しており、調査開始初年度である2016年の取得率と比較すると80.6ポイント増加しています。

※特別休暇(パートナーの出産後1か月以内の期間に上限3日まで取得できる有給休暇)を含めると取得率は100%を達成しています。

※育休とは、小学校入学前の子を持つ従業員のうち、法定の育児休業制度を指しています。育休取得率は、「配偶者が出産した男性労働者数に占める育児休業をした男性労働者数の割合」を算出しています。産後パパ育休も含みます。

育休取得率が伸長した背景として、2022年10月1日に改正された「育児・介護休業法」により創設された「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度※などが挙げられますが、日本生協連独自の取り組みでも職員の働き方をサポートしています。 ※ご参考:厚生労働省 育児休業制度 特設サイト(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/point.html)

【独自の取り組み】

● 取得期間を勤続年数に含む「産後パパ育休」

育児休職取得期間は勤続年数に含まれませんが、産後パパ育休については、日本生協連では勤務していなくても、勤続年数に含む対応をしています。

● サンケンおさがりクラブ

「サンケンおさがりクラブ」は、SDGsの一環として、職員同士で子ども用品をリユースすることで、大切に使ってきたものを次の人へつないで物の寿命を延ばし、資源を守ることを目的とした取り組みです。2024年に実施した際には、40名以上の職員が参加し、120点以上の子ども用品がやりとりされ、コミュニケーションの活性化にもつながっています。

その他にも、管理職を対象としたセミナーや、対象者への細かな面談などに取り組んでいます。実際に育休を取得した職員からは「育休を取得しなければいけないということはありませんが、育児の経験が仕事を進めるうえで大変役に立っています。当事者性を持つということが、大切だと実感しました。」などとコメントがありました。

日本生協連は、今後も多様な人材が活躍できる組織の実現に向け、取り組みを進めてまいります。

【ご参考】

日本生協連では男性育休に対する取り組みだけではなく、働く女性が活躍し、役割を発揮できる職場づくりを目指して様々な取り組みなどを行っています。

ご参考:日本生協連のダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)(https://jccu.coop/activity/sdgs/diversity-inclusion/)

● 数値目標の設定

厚生労働省の定める女性活躍推進法に基づいて一般事業主行動計画を策定し、「2027年の幹部職に占める女性の割合を23%以上にする」ことを目的に掲げています。

※女性幹部とは女性管理職と管理職相当の役割を担う職員のことを指します。

● 他企業の女性社員とのイベント開催

他企業の女性社員とともに、キャリアに関するイベントを企画・運営する活動を2015年から実施しており、2024年からはテーマを「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン」に変更し、女性に限定せず男性も参加できるようになっています。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 経営情報

- ビジネスカテゴリ

- 百貨店・スーパー・コンビニ・ストア

- ダウンロード