【2025年調査】Rank-Questが読み解く『リライト戦略』の今(SEO担当者150名に聞いた、実態と課題を徹底解剖)

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-contents-seo/ 【SEO対策】で検索順位No.1を獲得した(注1)ランクエストがリライトの実態を調査!

SEO対策において、リライト戦略は多くの担当者が頭を悩ませるポイントのひとつです。更新頻度の調整や評価指標の選定、効果検証の方法など、どのアプローチが正解なのか定まらないという声がしばしば聞かれます。

そこで、【SEO対策】で検索順位No.1を獲得した(注1)ランクエスト(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-contents-seo/ )は、2025年2月20日、SEO業務に携わるプロフェッショナル150名を対象にリライトの実態を探る独自調査を実施しました。本調査では、以下の4点を多角的な視点で分析しています。

● リライトの実施頻度は?

● リライト対象の記事を選定する際、どの指標を重視しているか?

● リライト後の効果検証で特に注目している指標は?

● リライトに取り組む上で最も大きな課題は何と感じているか?

それでは、調査結果をもとにリライト戦略の“今”と、そこに潜む課題を詳しく解き明かしていきましょう。

(注1)2025年1月9日に東京都新宿区で、PCブラウザーからGoogle検索を行い、その結果を測定しました。検索キーワードは「SEO対策」で、クッキーや履歴を削除した上で計測しています。なお、他の地域やデバイス、検索タイミング、検索エンジンのアルゴリズムの変更などによって、順位が変動する場合があります。

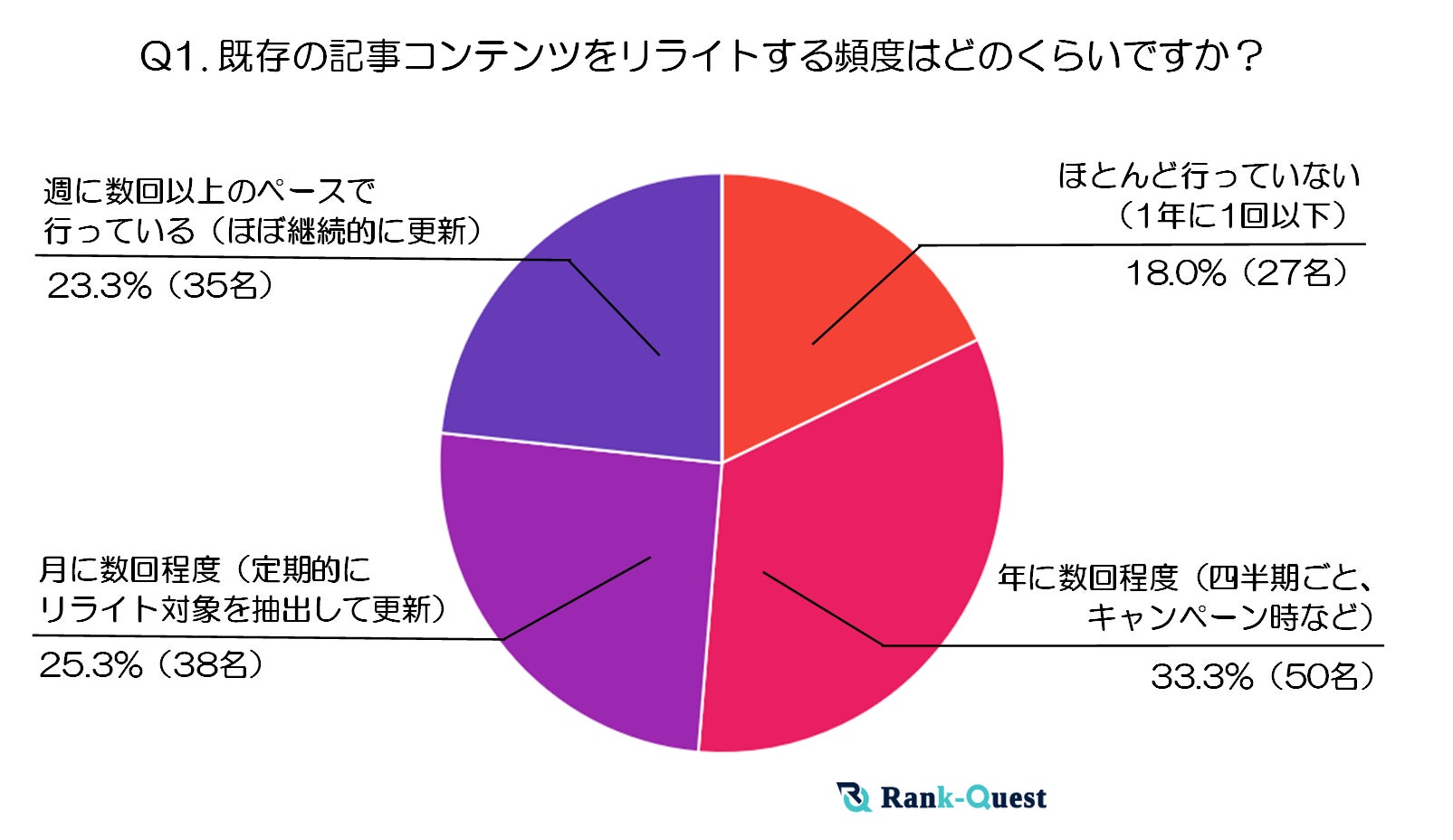

調査結果①:既存の記事コンテンツをリライトする頻度はどのくらいですか?

最も多かった回答は「年に数回程度(四半期ごと、キャンペーン時など)」で、全体の約3割(33.3%)を占めています。これに続いて、「月に数回程度(定期的にリライト対象を抽出して更新)」が25.3%、さらに「週に数回以上のペースで行っている(ほぼ継続的に更新)」が23.3%と続き、「ほとんど行っていない(1年に1回以下)」は18%となりました。

頻度としては、ほぼ継続的に行う層は一部にとどまり、多くの担当者は「月に数回」や「年に数回」のペースを取っていると考えられます。

四半期やキャンペーン時のタイミングで重点的にリライトを行い、更新リソースや効果測定のしやすさを重視している企業が多いのではないでしょうか。

一方で「1年に1回以下」など、ほとんどリライトしない層も一定数存在することから、記事コンテンツのメンテナンスやSEO観点での改善が十分に行えていないサイトもあると推測できます。

リライトの目的や体制、効果測定方法によって最適な更新頻度は異なりますが、定期的なリライトは検索エンジン評価やユーザー満足度の向上につながる可能性が高く、今後さらに注目されていく領域といえるでしょう。

調査結果➁:リライト対象となる記事を選ぶ際に、特に重視している指標はどれですか?※複数選択可(注2)

最も多かった回答は「検索順位(主要キーワードの順位)」で、全体の41.3%を占めています。続いて「記事経由のCV数やCV率の推移」(37.3%)、「PVやセッション数」(34.7%)が近い数値で上位に挙がりました。

SEOの観点から検索順位を重視する企業が多い一方で、成果につながるCV指標や、よりベーシックなアクセス指標であるPV/セッション数など、複数の指標を組み合わせてリライト対象を決めるケースが多いと考えられます。

また、滞在時間や直帰率・離脱率の改善状況(19.3%)をリライト判断の指標としている例も一定数あり、検索結果だけでなくユーザーのサイト内行動を踏まえて評価していることがうかがえます。

さらに記事の掲載日や内容の鮮度(14%)に注目する企業も見受けられ、情報が古い記事を定期的にアップデートすることで検索エンジンや読者への評価を向上させようという狙いがあるようです。

ユーザーフィードバック(8%)を重視する声は他の指標と比べると少ないものの、コメントやSNS上での反応を拾い、読者目線を直接取り入れて記事をブラッシュアップする取り組みも行われています。

リライト対象を選ぶ際は、検索順位といった外的な評価だけでなく、実際の成果指標や読者の反応などを含めて多角的に判断する姿勢が見られます。

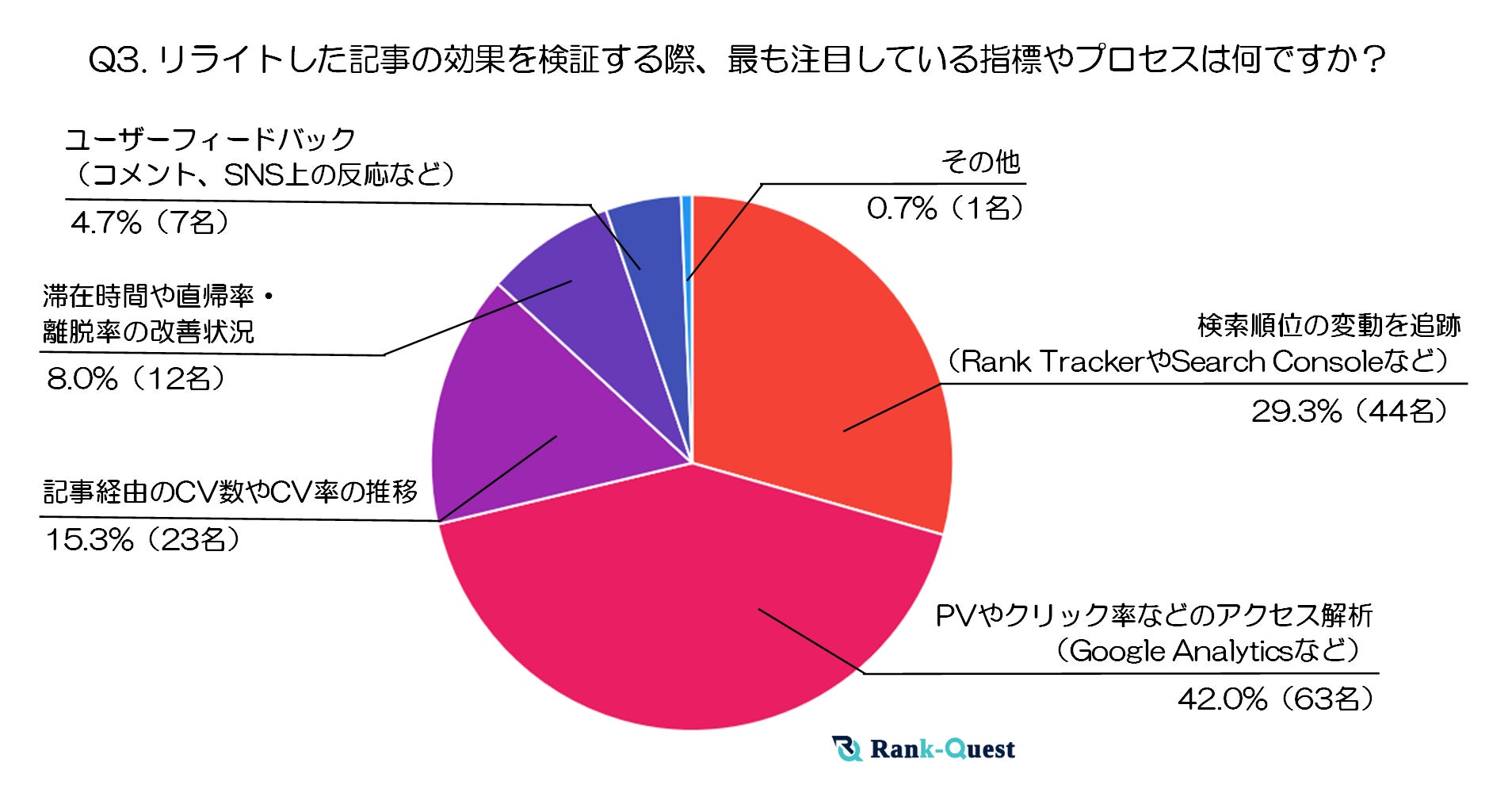

調査結果➂:リライトした記事の効果を検証する際、最も注目している指標やプロセスは何ですか?

最も多かった回答は「PVやクリック率などのアクセス解析(Google Analyticsなど)」で、全体の42%を占めています。次いで「検索順位の変動を追跡(Rank TrackerやSearch Consoleなど)」が29.3%、そして「記事経由のCV数やCV率の推移」が15.3%と続きます。

アクセス解析のデータを最重視する傾向は、リライト後の集客状況をダイレクトに把握しやすい点や、ツールを利用したモニタリングが比較的容易な点が背景にあると考えられます。

一方で、検索順位を定期的にチェックすることでSEO観点からの効果を測り、さらに実際のコンバージョンにどの程度寄与しているかをCV指標で捉えるといった、複合的な測定フローを構築している企業も多いようです。

そのほか、滞在時間や直帰率・離脱率(8%)といったユーザーの行動データや、コメント・SNS上での反応(4.7%)を追う声も一定数あります。リライト後の記事価値を多面的に検証することで、より精度の高い改善や運用方針の見直しが図られていることがうかがえます。

調査結果④:リライト・アップデートに取り組むうえで、現在最も大きな課題だと感じるものは何ですか?

最も多かった回答は「適切な更新のタイミングや優先度付けが分からない」で、全体の37.3%を占めています。どの記事をいつ・どのくらいの頻度でリライトすべきかを判断する基準づくりに難しさがあることがうかがえます。特に記事数が多い場合や、ターゲット層・ビジネスゴールごとに優先度を変える必要がある場合など、判断材料が複雑化しがちな点が背景にあるでしょう。

続いて、「リライトに割けるリソース(人員・時間)が不足している」(25.3%)という回答も多く、リライト業務を担う担当者や工数の確保が課題となっていることがわかります。コンテンツ運用全体の中でリライトに割く優先度がどうしても後回しになりがちだったり、適切に担当を配置できないケースが考えられます。

また、「リライト・アップデートの効果測定が難しい/手間がかかる」(22.7%)も一定数あり、リライト後の成果をどのように評価するかが明確でないために、継続的なPDCAサイクルが回しにくい状況にあるようです。

「社内承認や予算確保が難しく、継続的に実施できない」(10.7%)も、上層部を説得するためのデータや定量的な成果指標を示しづらいことが要因として考えられます。

一方で、「社内外のライターや編集者の知識不足、スキル不足」(4%)は最も少ない回答でしたが、専門性の高い領域でのリライトやSEO知識を踏まえた文章修正など、専門スキルが不足している場合はどのように補うのかも、重要な視点となるでしょう。

全体として、リライト方針や優先度決めの軸、リソースの確保、成果の「見える化」といったいくつかのステップで具体策を整えないと、十分な効果が得にくいことが示唆されます。最終的には、社内外の関係者がリライトの重要性を共有できるよう、定量的・定性的な効果検証を実施し、その結果を組織内で共有していく仕組みづくりが必要と言えるでしょう。

まとめ:リライト最前線 ~4つのアンケートが示す“今”と“課題”~

今回のアンケート調査からは、リライトの頻度や対象の選び方、効果測定のポイントに関して、企業やメディアによってさまざまな運用スタイルがあることが浮かび上がりました。

-

リライト頻度

「年に数回」が最も多かった一方、週単位で継続的に更新を行う層も見受けられ、運用方針やリソース状況により大きな違いがあることがわかりました。 -

リライト対象を選ぶ基準

検索順位やCV数、PVなど複数の指標が重視されており、より効果が見込めるページを優先的にリライトする傾向がうかがえます。 -

効果測定に用いる指標

アクセス解析や検索順位の変動が特に注目されており、リライト後の効果を見極めるうえで欠かせない要素となっています。 -

リライトにおける課題

更新のタイミングや優先度付けの難しさ、リソース不足、効果測定の手間などが共通する課題として挙げられました。

今後、定期的なリライトをより効果的に進めるためには、優先度を明確にしながら社内外のリソースを確保し、定量・定性的な評価指標を設定したうえで継続的にPDCAを回せる体制づくりが重要となるでしょう。

執筆者:城下透子

ランクエスト ライティングチーム編集長

東北芸術工科大学芸術学部文芸学科を卒業後、雑誌・書籍編集プロダクションに入社し、紙媒体での編集業務に携わる。その後、株式会社ecloreに入社。

SEOコラムやインタビュー記事、サービスページなどを執筆し、【SEO対策】で検索順位No.1を獲得した実績(注1)を持つ。座右の銘は、「“言う”と“伝える”は異なる」。

調査概要

調査日: 2025年2月20日

調査対象地域: 全国

調査機関: Freeasy

調査方法: オンラインアンケート調査

調査人数: 150名

調査対象: SEO業務に従事する男女

<<調査結果の利用条件>>

1.情報の出典元として「4,300社以上のSEO支援実績を誇るランクエスト」の名前を明記してください。

2.ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL:

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-contents-seo/

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/

ランクエストについて

ランクエストでは、「徹底的にSEOで集客するプロ集団」というコンセプトのもと、4,300社を超える企業様にサービスを提供してまいりました。

自社に最適なSEO施策が全くわからない方のために、コンテンツ制作や内部対策の実施など幅広い施策を提案できる専属のSEOコンサルタントがサポートします。

社内リソースが厳しくSEO対策を丸投げしたい方は、ぜひご相談ください。

Point①自社リソースを改善できる『ランクエストの丸投げSEO』

多くのSEO業者は施策の提案までが役務範囲で、施策の実行はクライアント任せか追加費用がなければ対応してもらえない、ということも珍しくありません。しかしランクエストでは、徹底的に考え抜かれたSEO計画を、施策の実行まで追加費用無しで対応させていただいております。

Point➁正社員のライターチームによる品質担保

コンテンツを高品質に維持するために、全ての記事構成を内製で対応しています。毎週更新される100以上の厳格なコンテンツ制作ルールを遵守しつつ、必ず編集長がチェックする徹底的な品質維持体制をとっています。さらに、SEO効果の高いオリジナルコンテンツの制作も対応可能です。

Point③SEO対策に留まらない全方位のWebマーケティング事業

SEOに限らずリスティング広告や、SNSの運用など、多岐にわたる施策をご案内しています。施策単体の効果にとらわれない複合的なプランニングで、マーケティングのトータルコンサルティングを提供し、クライアントの期待に最大限に応えます。

ランクエスト 概要

商号 :株式会社eclore

代表者 :宮島 隆

所在地 :東京都新宿区新宿2丁目8-6 KDX新宿286ビル4階

事業内容:主にSEOコンサルティングと記事制作に関する事業40代専門検索サイト利用:必要時ピンポイント、信頼性がカギ

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- マーケティング・リサーチネットサービス

- ダウンロード