【自治体での生成AI活用を浸透】TENHO、茨城県つくば市における生成AI研修の実施成果を一部公開

~実践的研修と現場運用が示す、次世代デジタル推進のモデルケース~

株式会社TENHO(本社:東京都渋谷区、代表取締役:田村 允)は、茨城県つくば市(市長:五十嵐 立青)における「生成AIリテラシー向上研修支援」を2024年5月から2025年3月にかけて実施し、その成果を一部公開いたします。本研修は、つくば市のデジタル・ガバメント推進方針に基づき、職員の生成AIに関する知識向上と実務活用を促進することを目的として実施されました。

◾️背景:なぜ自治体に生成AI研修が必要なのか

総務省の調査によると、生成AIを導入済みの自治体は都道府県で51.1%、指定都市で40.0%、その他の市区町村では9.4%にとどまり、多くの自治体で導入が進んでいない現状があります。一方で、導入済みの自治体では「あいさつ文案の作成」「議事録の要約」「企画書案の作成」など、業務効率化に直結する活用が進められていることが明らかになっています。

また、生成AIを導入した自治体の中には、「あいさつ文案の作成」で年間1,500時間削減、「ポスター・チラシ等の画像生成」で年間160時間削減など、実際に業務負担の軽減が確認されています。これは、職員数の減少や業務の複雑化が進む自治体にとって、大きなメリットとなる可能性を示唆しています。

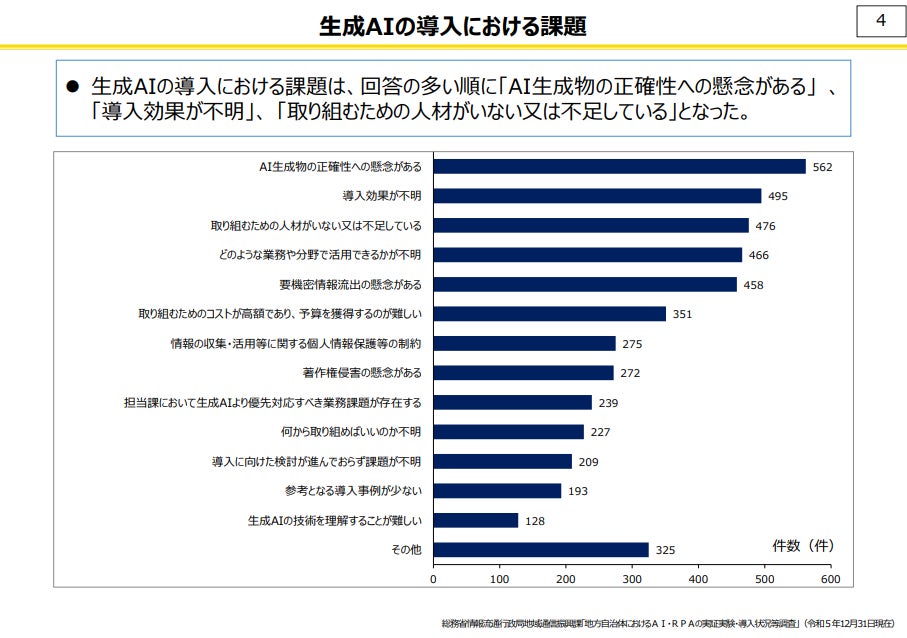

しかし、自治体が生成AIを導入・活用するうえで、以下のような課題が指摘されています。

-

AI⽣成物の正確性への懸念がある(562件)

→ 誤った情報を生成するリスクがあるため、適切な活用方法の理解が求められる。

-

導入効果が不明(495件)

→ どの業務でどのように活用すれば具体的な効果を得られるのか不透明なため、実践的な学習が必要。

-

取り組むための⼈材がいない⼜は不⾜している(476件)

→ AIを活用できる職員が不足し、庁内での推進が困難な状況にある。

-

どのような業務や分野で活⽤できるかが不明(466件)

→ どの業務に適用できるのかが明確でないため、実務での活用イメージが持ちづらい。

-

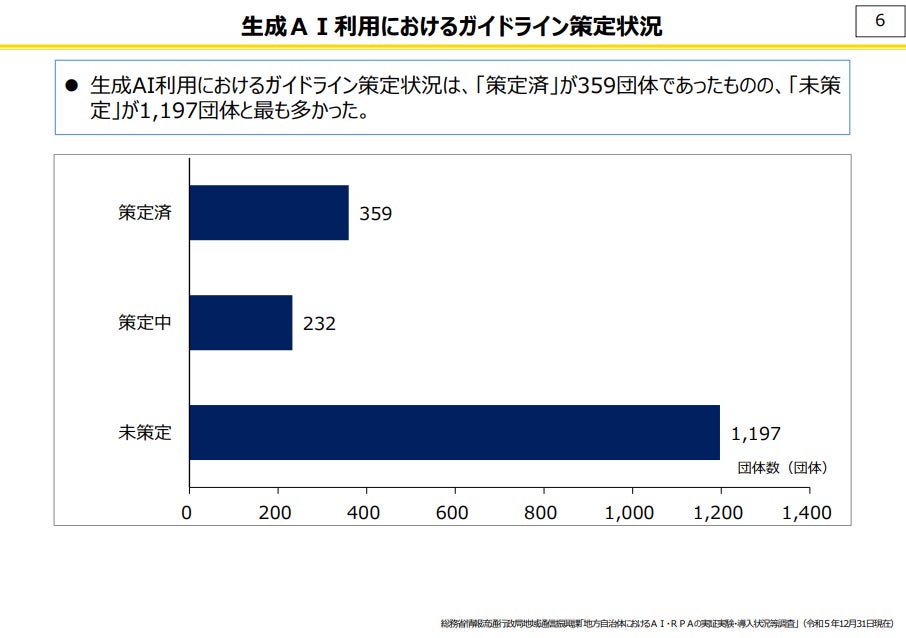

ガイドライン未策定(1,197団体)

→ 生成AIの利用ルールが決まっていないため、活用の方向性が定まらず、導入が進まない。

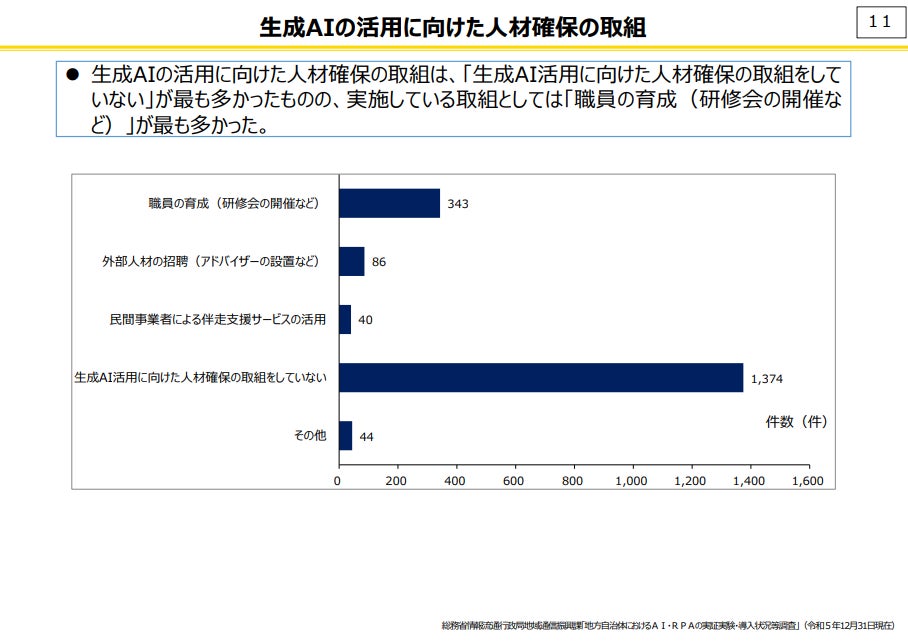

また、総務省の報告によると、⽣成AIの活⽤に向けた⼈材確保の取組は、「⽣成AI活⽤に向けた⼈材確保の取組をしていない」が最も多かったものの、実施している取組としては「職員の育成(研修会の開催など)」が最も多かったことが明らかになっています。しかし、研修の実施状況にはバラつきがあり、適切な教育が提供されていない自治体では、生成AIの活用が進まない傾向にあります。

自治体が生成AIを安全かつ効果的に活用するためには、職員に対する適切な研修を通じて、実務に応用できるスキルを習得することが不可欠です。

そのため、つくば市と当社は連携し、職員が生成AIを業務に適用できる能力を養うことを目的とした研修を実施しました。

参照:総務省 情報流通行政局地域通信振興課 自治行政局行政経営支援室「自治体における生成AI導入状況」(令和6年7月5日版)

◾️研修の概要

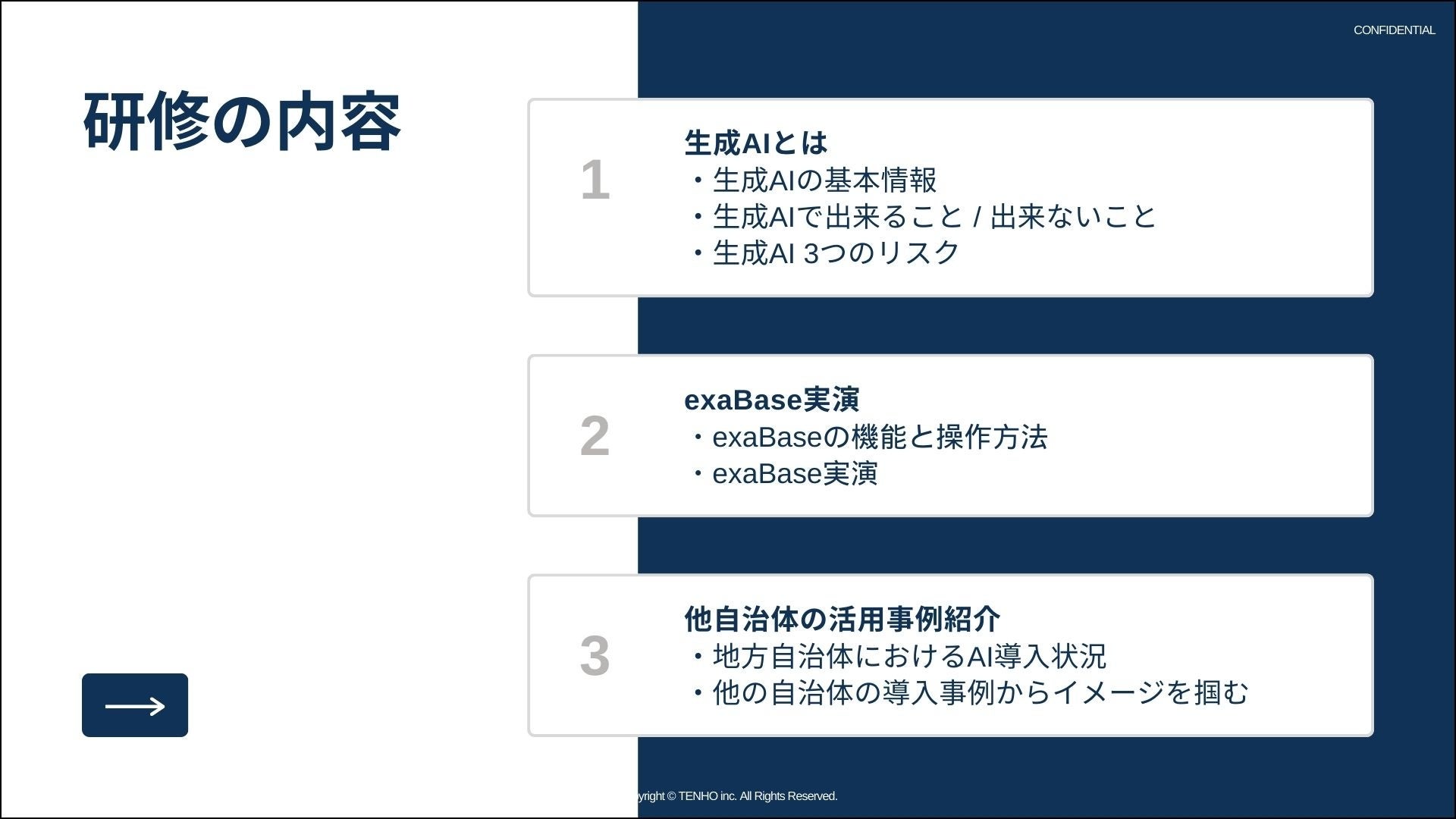

本研修は、基礎知識を習得する「基礎編」と、実践的な活用を学ぶ「応用編」の二部構成で実施しました。

【基礎編】オンライン研修

|

実施内容 |

生成AIの基本概念やリスク管理、生成AI活用テクニック、他自治体の生成AI活用事例などを解説する研修動画を制作・提供 |

|---|---|

|

目的 |

職員が自身のペースで学習できる環境を整備し、全庁的な生成AI知識の向上を図る |

|

対象者 |

全職員(約2,000名) |

|

学習方法 |

オンデマンド動画形式(約10分×3本)で配信し、各自のスケジュールに合わせて受講可能 |

|

受講者の声(一部抜粋) |

「生成AIは信用性や根拠性がないと思っていましたが、得意な分野でうまく使えば、効果を発揮することができるということがわかりました。」 「生成AIを使ったことがなかったが、今回ほかの自治体の事例や、実際に使ってみて今後、機会があれば、使いたいと感じました。 生成AIの基本的な内容についても、あまりイメージがなかったので、今回の研修はとてもためになりました。」 |

【応用編】対面研修(ワークショップ形式)

|

実施内容 |

・生成AI基礎の振り返り |

|---|---|

|

目的 |

職員が実際の業務に生成AIを適用できるスキルを身につけること |

|

実施日 |

2024年9月11日・12日 |

|

開催場所 |

つくば市役所 |

|

対象者 |

81名(うち主事61名) |

|

学習方法 |

対面ワークショップ形式で実施。講師の解説後、実際の業務を題材にグループワークを行い、AIの適用範囲を検討 |

|

受講者の声(一部抜粋) |

「参加する前は難しそうだと思っていましたが、グループについてくださった講師の方の説明がとてもわかりやすく、実際の操作も交えながら楽しく学ぶことができました。研修前は自分の業務には関係ないシステムだと思い込んでいたので、今回実際に触ってみて、自分の業務にも生かせる可能性があるということを知れてとても良かったです。どういった時に活用できるかということ自体理解できていない状態だったので、今回の研修で学ぶことができ、大変ためになりました。」 「生成AIが業務の効率化に役立つことは知っていても、なかなか手を出すことができていなかったため、このような機会を頂けたことで、初めて生成AIに触れることができ、活用のハードルが下がりました。ありがとうございます。」 「実際に自分のしている業務を例にとっていただいたので、ありがたく、実践に役立つワークショップでした。」 |

◾️研修の成果

本研修の実施により、つくば市の職員による生成AI活用が加速しました。

対面研修後わずか1週間で、生成AIツールの月間利用上限に到達するなど、実務における積極的な活用が確認されました。その後も、毎月上限に達する状況が継続しており、業務への定着が進んでいます。

また、導入初期段階では全職員2,000名のうち10名程度しか利用していなかったものの、現在では常時10名以上が同時接続して活用するまでに拡大しました。

さらに、PCを立ち上げた際に生成AIツールが自動起動する仕組みを導入し、職員が日常的に生成AIにアクセスできる環境を整備したことも活用率向上に寄与しています。この取り組みは、つくば市の情報政策課が主導し、庁内全体での生成AI活用を支援する仕組みづくりとして大きな効果を発揮しました。

今年度の目的は「生成AI活用の浸透」でしたので、導入の定着が確認され、概ね達成されたといえます。

【主な成果】

|

知識向上 |

研修を通じて、参加者の生成AIに関する基礎知識および応用方法の理解が深まり、職員が業務適用を具体的にイメージできるようになった。 |

|---|---|

|

実務活用の加速 |

・研修後1週間ほどで生成AIツールの月間利用上限に到達。 ・その後も毎月利用上限に達するほどの活用が継続。 ・利用者数が増加し、導入初期の10名から、現在は常時10名以上が同時接続する環境へと拡大。 |

|

庁内での活用基盤形成 |

- PC起動時に生成AIツールが自動起動する仕組みを導入し、日常的な生成AI活用を促進(情報政策課が主導)。 - 今年度の目的である「生成AI活用の浸透」を達成し、職員の業務フローの一部として定着。 |

◾️今後の課題と展望

一方で、さらなる活用促進に向けて、以下の課題も浮き彫りになりました。

-

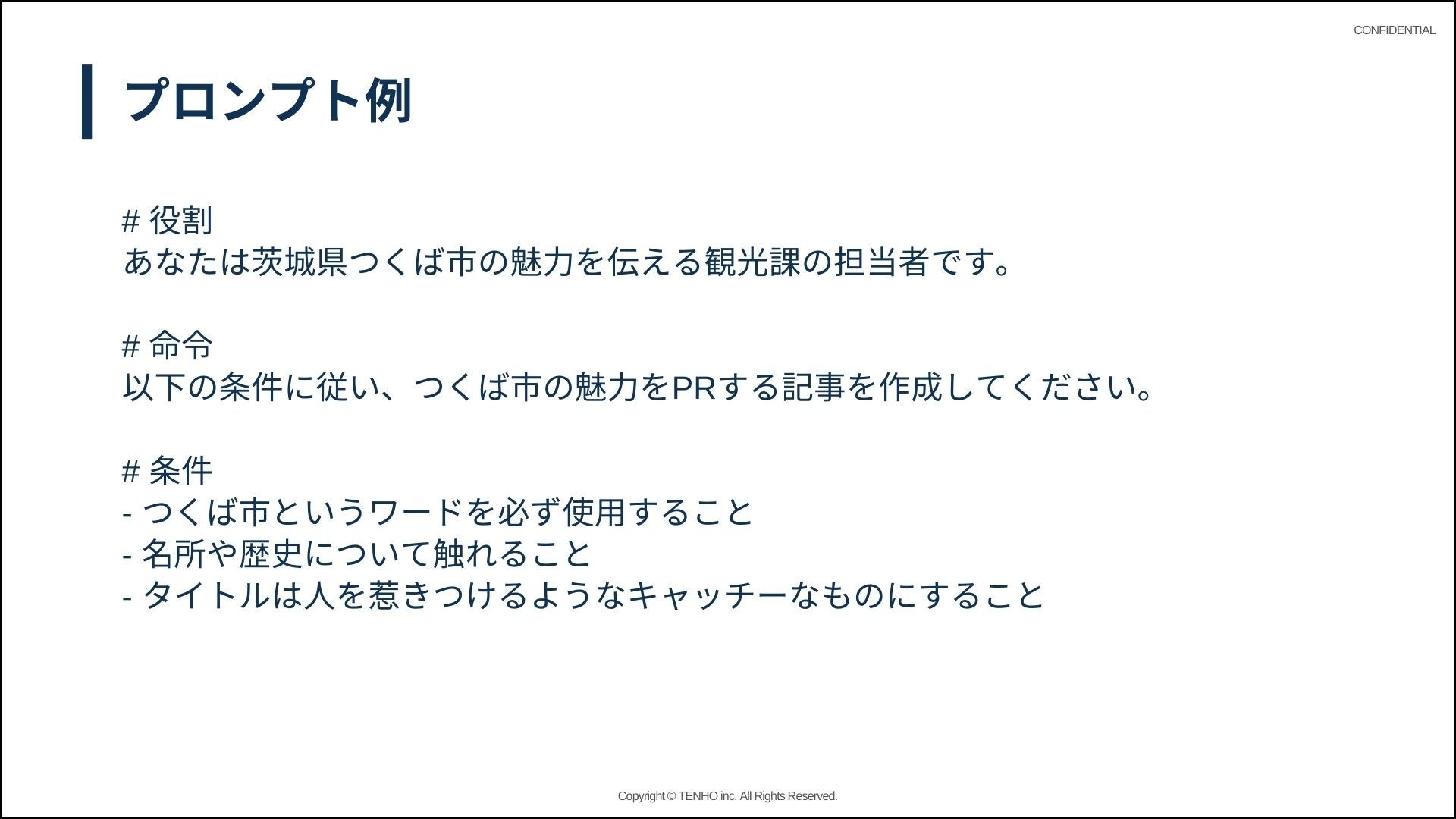

各部署に特化したプロンプトテンプレートの拡充

生成AIを業務に適用するための具体的なプロンプトや手順書を整備し、職員がスムーズに活用できる環境を整える必要がある。

-

生成AI活用に関するサポート体制の強化

一部の職員には活用が定着しているものの、庁内全体への普及にはさらなる支援が必要。

-

庁内研修の内製化に向けた人材育成

生成AI活用を持続的に推進するためには、職員自らが研修を実施できる体制の整備が求められる。

今後の自治体全体での生成AI活用を見据え、これらの課題にどのように対応していくかが重要なテーマとなります。庁内での情報共有や活用ノウハウの蓄積が進めば、生成AIのさらなる業務活用や、より高度な活用方法の検討が可能になると考えられます。

◾️まとめ

生成AIは、自治体の業務効率化や住民サービス向上に大きな可能性をもたらします。しかし、その活用を定着させるには、職員が適切な知識を持ち、実務で活用できるスキルを習得することが不可欠であり、単なる技術導入にとどまらず、継続的に業務活用できる仕組みを構築することが求められます。

生成AI研修を通じた人材育成は、生成AIの効果を最大限に引き出し、自治体DXの推進を加速させる鍵となります。今後も、自治体が組織全体で生成AI活用を進め、より持続可能な行政運営を実現していくことが期待されます。

当社は、これまでの知見を活かし、自治体の生成AI導入・活用の支援を通じて、より多くの自治体が効果的に生成AIを活用できるよう貢献してまいります。

■株式会社TENHOについて

「GENEサイクル」という独自フレームワークを用いて、一過性ではなく継続的な成長と成果の拡大、次世代への技術継承までを見据えた「生成AI導入支援・研修事業」や「生成AIアプリケーション開発事業」「生成AIメディア:AI OTAKU」を展開しています。あらゆる業界が直面する課題を解決するため、カスタマイズされたAIソリューションを提供し、顧客のビジネス成長および地域社会の発展を加速させていきます。

会社名:株式会社TENHO

代表取締役:田村 允

取締役:土田 龍矢、児玉 知也

所在地:〒150-0045 東京都渋谷区神泉町10−10 アシジ神泉ビル 10F

事業内容:

(1)生成AI導入支援・研修事業

(2)生成AIアプリケーション開発事業

(3)生成AIメディア:AI OTAKU

会社HP:https://tenho7.jp

すべての画像