-海辺の危険や利用状況をARで可視化- 海辺の事故防止にむけて『Water Safety eye』を全国展開。スマートフォンのカメラを海にかざすだけで、危険がわかる!

水辺の事故ゼロのために、高度化技術を取り入れて、海辺の危険と利用状況をARで可視化。

公益財団法人日本ライフセービング協会(=JLA、東京都港区、理事長/入谷拓哉) は、公益財団法人日本財団の助成「海と日本プロジェクト」を受けて、海辺の危険や 利用状況をARで可視化したWebアプリケーション「Water Safety eye」の全国展開を はじめました[研究開発協力:中央大学]。

■背景

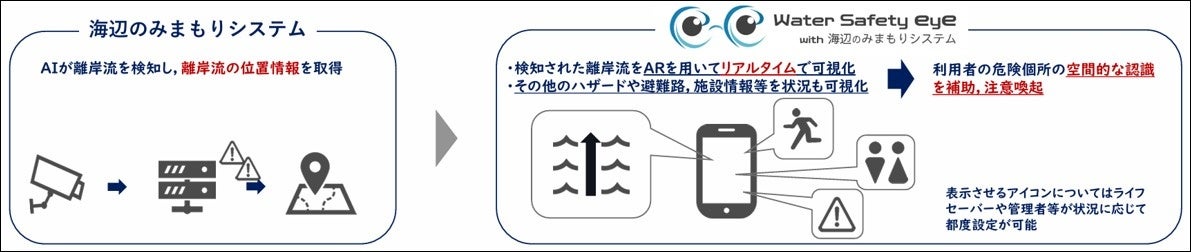

日本ライフセービング協会は、離岸流による事故を防ぐため、海岸に設置したAIカメラが離岸流の発生を自動検知し、ライフセーバーのスマートウォッチに通知する「海辺のみまもりシステム」を2019年から運用しています。このシステムは、ライフセーバーに通知するだけでなく、スマートフォンアプリの“Water Safetyアプリ”とも連動しており、このアプリを通して海浜利用者はAIが検知した離岸流発生を確認することができます。

しかし、Water Safetyアプリ上では、表示される情報がWebカメラの定点画像であるため、はじめて訪れる海岸や広い海岸では離岸流の空間認識が難しいといった課題がありました。利用者自らが海辺の危険を認識し、未然に危険を回避するために、公益財団法人日本ライフセービング協会(=JLA、東京都港区、理事長/入谷拓哉) は、公益財団法人日本財団の助成「海と日本プロジェクト」を受けて、海辺の危険や 利用状況をARで可視化したWebアプリケーション「Water Safety eye」の全国展開を はじめました[研究開発協力:中央大学]。

■アプリ紹介

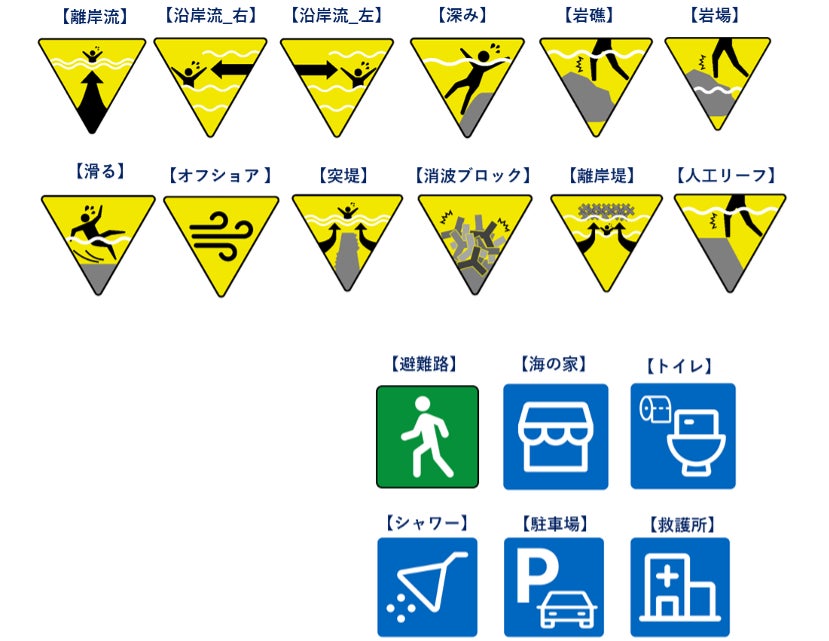

このWebアプリケーションは、AR技術を用いているため、お手持ちのスマートフォンのカメラを海にかざすことで離岸流や急深などの海辺の危険を確認することができます。危険だけでなく、トイレや遊泳区域、避難路など海辺の利用状況も確認できます。

また、「海辺のみまもりシステム」が運用されている海岸では、システムで検知された離岸流発生をリアルタイムでWater Safety eyeから確認できます。

AIとARが連動した海辺の事故防止のための取り組みは世界で初の試みです。2025年7月より鎌倉市由比ガ浜海水浴場、中央・材木座海水浴場、沖縄県本島、宮古島、石垣島などの自然海岸にて運用を開始しました。

Water Safety eyeは、利用者の海辺の危険認識、危険回避行動を支援します。

表示ARオブジェクトの例

■Water Safety eyeの利用方法

以下の3つの方法よりご利用ください.

1.QRコードよりWebアプリケーションにアクセス

2.スマートフォンのインターネットブラウザにURLを入力してWebアプリケーションにアクセス

3.スマートフォンアプリ「Water Safety アプリ」をダウンロードしてアクセス

AppleStore

https://apps.apple.com/jp/app/id1518725694

Google Playストア

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.jla_lifesaving.beachsafe.user_app

公益財団法人日本ライフセービング協会は、6月15日から8月31日、WATER SAFETY キャンペーンを実施しています。

日本ライフセービング協会ホームページ https://jla-lifesaving.or.jp/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像