【福井県福井市】台湾出身の福井市地域おこし協力隊が受入をサポート。台湾の大学生が、夏のインターンで見つけた福井の魅力とは?

福井市東郷地区と大野市を舞台に、台湾の大学生が地域に暮らし、交流しながら学ぶ「インターン微住」がこの夏実施され、その成果発表会が2025年8月30日(土)福井市の最勝寺で開かれました。

会場には福井市の西行茂市長や、台湾出身の福井市地域おこし協力隊である簡翊真(ジエン・イージェン)さん、地域住民らが集まり、意見を交わしました。

福井市地域おこし協力隊

簡翊真(ジエン イージェン)さん

台湾新北市出身、工業デザイン修士卒。

台湾のコンサルティング会社でプロジェクトマネージャーとして4年半勤務後、福井市の地域おこし協力隊に着任。

今回のインターンの受入では、福井市東郷地区の窓口として、学生が地域の生活に慣れ、住民と交流できるようサポート。

※地域おこし協力隊とは

地方自治体が都市部の人材を受け入れ、地域の活性化を図る制度。総務省が支援し、地域に一定期間(通常1〜3年)住みながら、地域の課題解決や魅力発信、産業支援などに取り組む。

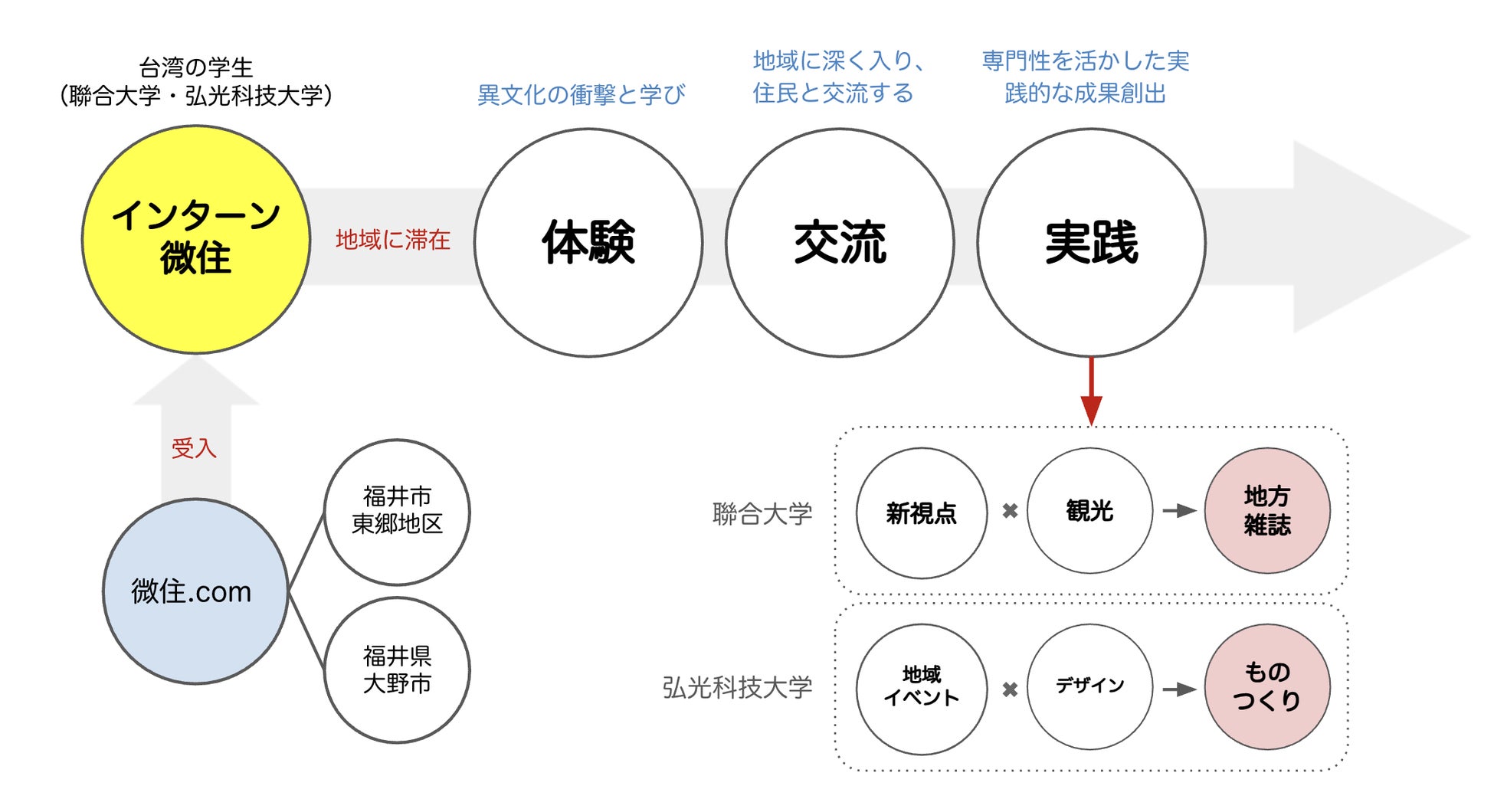

微住®︎とは

「観光以上、移住未満で『ゆるさと』(第三の故郷)を育む」をテーマとする「微住」は、一定期間その土地に暮らし、地域住民と交流する福井市東郷地区発祥の地方型の旅の形です。

旅行者としてではなく、生活者の視点で地域を体感することで、新たな魅力の創出につながるのが特徴です。

そのシリーズの1つである「インターン微住」は、主催団体の「微住.com」と台湾の大学とが連携して実施しているもので、今年で2年目を迎えます。

学生たちは単なる視察にとどまらず、地域の祭りや日常の活動に積極的に参加し、地域住民と深い交流を重ねました。

「微住.com」代表

田中佑典(たなか ゆうすけ)さん

福井県福井市出身、自身の生活を通じて新たな価値や文化を新しい造語とともに発信する。

福井発祥の新しいローカルの旅の形として、

2017年より「微住®︎」を提唱。

台湾の学生が専門性を発揮し、地域で活躍

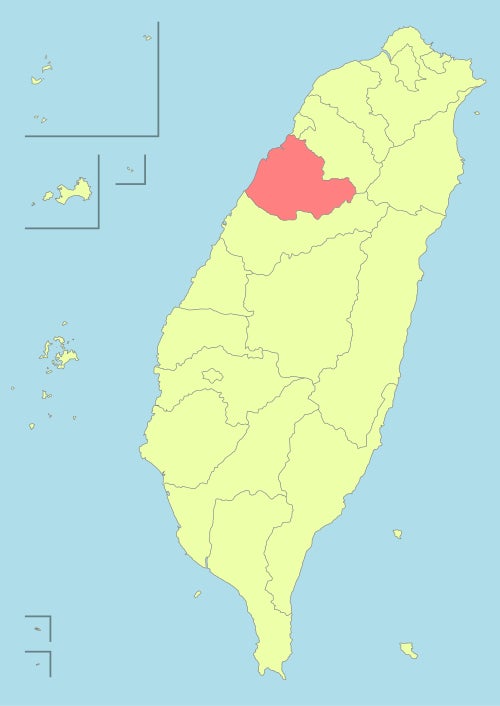

今年度のインターンには、台湾中北部に位置する苗栗(ミャオリー)にある国立聯合(レンゴウ)大学文化観光産業学科から、学生4名(松鉑莘さん、古青燁さん、宋俊辰さん、李明毅さん)が参加しました。

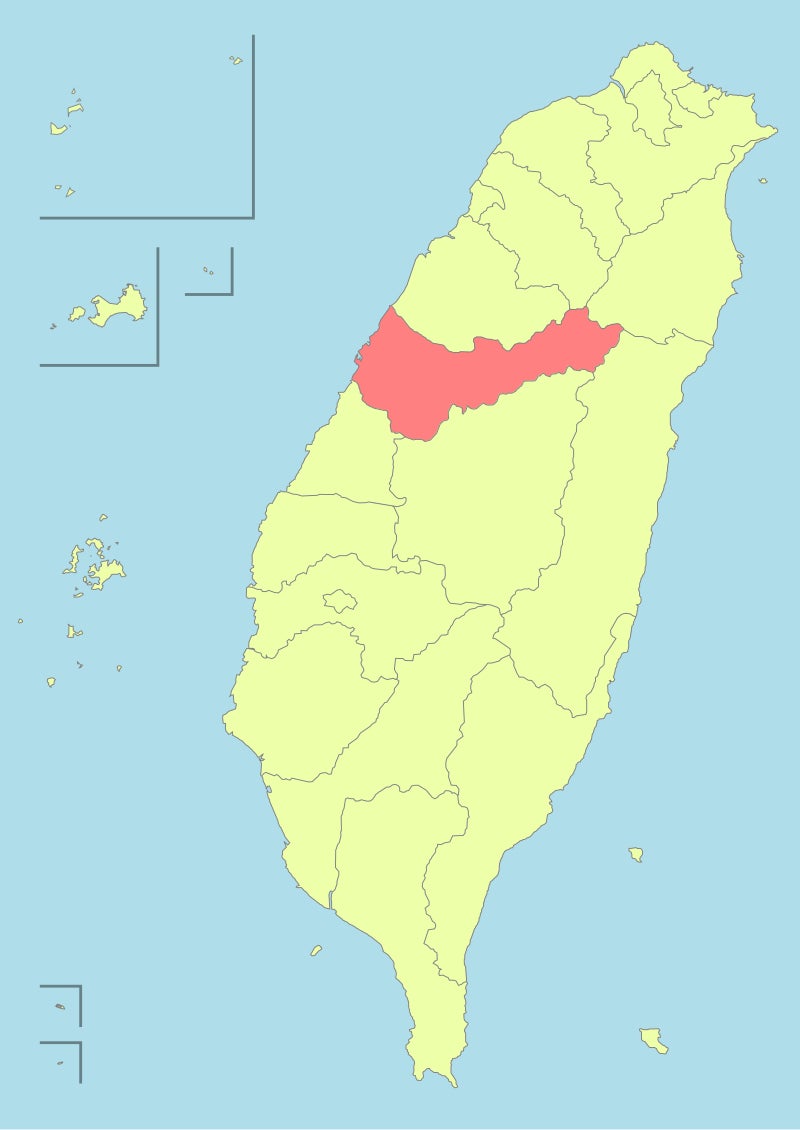

また、台湾中部に位置する台中(タイチュウ)にある弘光科技(コウコウカクギ)大学文化デザイン・マーケティング学科から、学生3名(張震龍さん、傅向妘さん、陳嬿竹さん)が参加し、2校計7名が福井に滞在しました。

学生たちは夏季休暇を利用し、地域住民と共に暮らしながら体験・学習を重ね、それぞれの専門性を活かした活動に取り組みました。

聯合(レンゴウ)大学の学生は、福井市東郷地区と大野市に35日間滞在し、観光の専門知識を活かして「新しい視点」から地域の魅力を掘り起こしました。

その成果として、台湾からの観光客向けにガイドマップや観光キーワードを整理し、複数のテーマごとにまとめた特集レポートを作成しました。

弘光科技(コウコウカクギ)大学の学生は、大野市と東郷地区の2か所に2か月滞在しました。

3名それぞれがデザインやハンドメイドの専門性を活かして地元の商店街や地域住民と協力して活動しました。

特に商店街で開催された夏祭りでは、台湾の夜市をイメージしたゲームを製作・出店し、地域に新しい活気をもたらしました。地域住民との交流を深める場となり、地域への発信にもつながりました。

地域住民との深い交流

発表会では、学生たちが成果物を展示したほか、滞在中の生活体験についても感想を語りました。

会場には多くの地域住民が訪れ、学生たちと交流し、互いに心に残る思い出を作る場となりました。

「地域住民の皆さんの温かさを深く感じ、本当に感謝しています」と学生が話すと、福井市の西行茂市長も「福井で得た経験や想いを、ぜひ帰国後に身近な人々へ伝えてほしい」と述べました。

国境を越えた交流が育む、第三の故郷「ゆるさと」福井

福井市では、台湾と地域のつながりを今後も深め、訪れた若者たちが将来再び福井を訪れる「リピーター」となり、交流を通じて福井の魅力をより多くの地域へ発信し、さらなる国際交流の広がりにつなげていきたいと考えています。

今回の取組は、台湾の学生が新たな視点で福井の地域資源や人の温かさを再発見するだけでなく、地域住民にとっても学生の発見を通じて新たな可能性を見出す機会となりました。

インターンの記録の詳細は、

微住.com公式Instagramをご覧ください。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像