極限環境紅藻 Cyanidium caldarium NIES-551 における光化学系I–集光性色素タンパク質複合体の系統特異的特徴を解明

静岡大学と理化学研究所による共同研究の成果が国際雑誌「Photosynthesis Research」に掲載されました。

【研究のポイント】

-

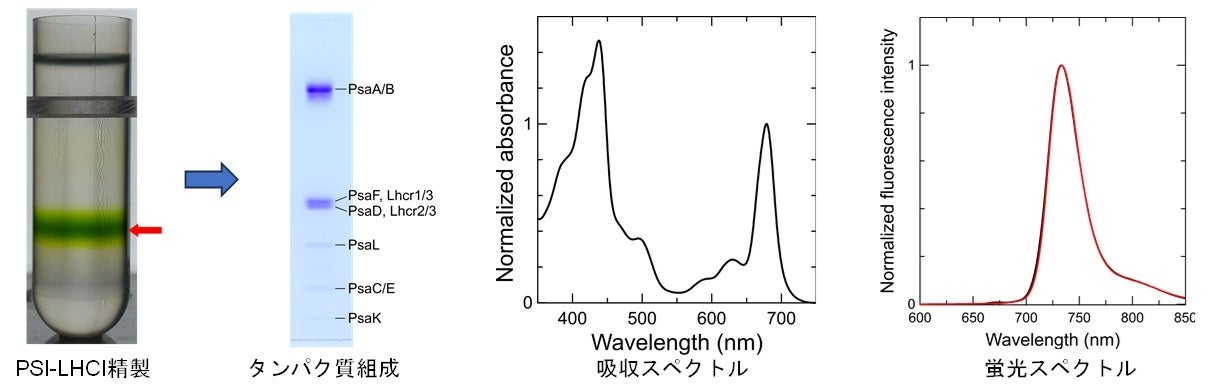

極限環境下に生育する紅藻 Cyanidium caldarium NIES-551 から光化学系I–集光性色素タンパク質複合体(PSI-LHCI)を精製し、生化学的・分光学的解析を実施しました。

-

タンパク質サブユニットの一次配列比較により、近縁種 Cyanidiococcus yangmingshanensis NIES-2137 とは大きく異なる進化的特徴が明らかになりました。

-

NIES-551株のPSI-LHCIは、カロテノイド/クロロフィル比が低く、734 nm にピークを持つ赤方偏移した蛍光を示し、光捕集・励起エネルギー移動の系統特異的最適化が示唆されました。

【研究概要】

静岡大学農学部の髙橋壱吹(学部4年生)と長尾遼准教授らの研究グループは、理化学研究所の堂前直ユニットリーダーらとの共同研究により、好酸性・高温性の原始紅藻(注1) Cyanidium caldarium NIES-551 から光化学系I(PSI)(注2)と集光性色素タンパク質(LHC)(注3)を含むPSI-LHCI複合体を精製し、そのタンパク質組成、色素組成、吸収・蛍光特性を解析しました。SDS-PAGEおよび質量分析により、主要なPSIおよびLHCIサブユニットが同定されました。葉緑体コード遺伝子由来のPSIタンパク質は、過去に報告された Cd. caldarium の配列と完全に一致しましたが、Cc. yangmingshanensis NIES-2137 とは最大で64%に及ぶ顕著な配列差異を示しました。色素分析の結果、NIES-551株のPSI-LHCIはクロロフィルaに対するカロテノイドの比率がNIES-2137より低く、特にゼアキサンチンやβ-カロテン量が少ないことが分かりました。液体窒素温度下での蛍光測定では、NIES-551株は734 nmの赤方偏移した蛍光ピークを示し、NIES-2137株(727 nm)とは異なる光捕集系の構造が示されました。これらの知見は、Cyanidiales目の紅藻におけるPSI-LHCIが、他の紅藻系統とは異なる進化的特徴を持つことを示し、極限環境適応に関わる光合成装置の多様性理解に重要な手がかりを提供します。

なお、本研究成果は、2025年9月17日に、国際雑誌「Photosynthesis Research」に掲載されました。

研究者コメント

静岡大学 農学部 准教授 長尾遼

今回の成果は、これまで未解明だったCyanidiales系統の光合成装置の構造的特徴を明らかにするものです。Cd. caldarium NIES-551 のPSI-LHCIは、光捕集複合体の進化的多様性を示す貴重なモデルであり、今後の高分解能構造解析により、極限環境下での光合成適応戦略の理解がさらに進むと期待されます。

【研究背景】

酸素発生型光合成(注4)は、光合成生物が太陽光を利用して水と二酸化炭素から有機物と酸素を合成する過程であり、地球上の生命活動を支える根幹的な代謝です。このプロセスは、シアノバクテリアや藻類、陸上植物などの光合成生物が持つPSIおよび光化学系II(PSII)といった膜タンパク質複合体によって担われ、さらにそれらに結合するLHCが光エネルギーの効率的な捕集と伝達を支えています。

紅藻は真核光合成生物の中で系統的に独立したグループを形成しており、とりわけCyanidiophyceaeは高温・強酸性といった極限環境に生育する原始的紅藻として進化研究において重要な位置を占めています。しかし、Cyanidiales目のPSI-LHCIに関する統合的な理解はこれまで得られていませんでした。

【研究の成果】

静岡大学の長尾遼准教授の研究グループは、Cd. caldarium NIES-551からPSI-LHCI複合体を精製し、そのタンパク質構成、色素組成、およびスペクトル特性を詳細に解析しました(下図)。

-

PSI-LHCI複合体は、陰イオン交換クロマトグラフィー、疎水性相互作用クロマトグラフィー、およびトレハロース密度勾配遠心法を用いて精製されました。SDS-PAGEと質量分析により、主要サブユニット(PsaA-F, Lhcr1-3など)を同定しました。

-

アミノ酸配列比較により、Cc. yangmingshanensis NIES-2137との間に顕著な配列差異(36–85%の範囲)を確認しました。

-

色素組成の解析から、NIES-551株は相対的にカロテノイドが少なく、光捕集戦略の違いが示唆されました。

-

77 K蛍光スペクトルにて734 nmの赤方偏移ピークを観測し、LHCI構成の違いを反映することが明らかになりました。

以上の成果により、Cyanidialesに特有なPSI-LHCIの進化的特徴が解明され、紅藻における光合成の多様性と適応戦略を理解する基盤が築かれました。

【論文情報】

掲載誌名: Photosynthesis Research

論文タイトル: Comparative analysis of biochemical and sequence features of PSI-LHCI supercomplexes from Cyanidium caldarium NIES-551 and Cyanidiococcus yangmingshanensis NIES-2137

著者: Ibuki Y. Takahashi, Takehiro Suzuki, Shunsuke Hirooka, Naoshi Dohmae, Shin-ya Miyagishima, Ryo Nagao

DOI: https://doi.org/10.1007/s11120-025-01169-y

【用語説明】

注1:原始紅藻

紅藻の中でも進化的に初期の段階に位置付けられるグループを指します。一般的には、紅藻門(Rhodophyta)に属し、特にシアニディオ藻綱(Cyanidiophyceae)などの単細胞性の紅藻が含まれます。このグループは、極限環境に適応した特徴を持ち、紅藻の進化や光合成の研究において重要なモデルとされています。

注2:光化学系I(PSI)

光エネルギーを化学エネルギーへ変換する膜タンパク質複合体です。PSIは10種類以上のサブユニットから構成され、補欠因子として、金属錯体、色素分子(クロロフィルやカロテノイド)がタンパク質に結合しています。クロロフィルとカロテノイドはそれぞれ特有の光エネルギー吸収帯を持ち、光捕集に重要な役割を担います。

注3:集光性色素タンパク質(LHC)

酸素発生型光合成を行う生物で光エネルギーを捕捉し、光化学系へ効率的に伝達する役割を担うタンパク質群です。LHCは光合成の初期過程において、太陽光を利用可能な化学エネルギーに変換するための重要な要素であり、その多様性と進化は、光環境への適応や光合成効率の向上に寄与しています。

注4:酸素発生型光合成

光合成には酸素発生型光合成と酸素非発生型光合成があります。酸素発生型光合成は、光化学系I、シトクロムb6f、光化学系II、ATP合成酵素と呼ばれるそれぞれの膜タンパク質複合体によって駆動され、光エネルギーを利用して水と二酸化炭素から炭水化物と酸素を合成します。酸素非発生型光合成生物が進化して酸素発生型光合成生物になったと考えられています。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像