体験格差を知る保護者はまだ半数。9割が『子どもの未来に影響』と回答|保護者100人調査

株式会社DeltaX(本社:東京都千代田区、代表:黒岩 剛史)が運営する塾選びサービス『塾選』は、「体験格差」について調査しましたので概要をお知らせいたします。

最近、耳にすることが増えてきた子どもの「体験格差」という言葉。この言葉は、子どもが過ごす家庭の経済状況や住環境、情報格差などが影響し、体験の質や量に差が生じる状況を指します。

保護者は言葉の意味をどの程度認識し、どのように感じているのでしょうか。また、実際にどのような体験格差が存在すると感じているのでしょうか。

実態を探るべく、塾選ジャーナルでは、小学生の保護者100名を対象にアンケート調査を実施。体験格差という言葉の認知度、保護者が抱えるリアルな声、そして具体的にどのような体験に課題を感じているのかが明らかになりました。

詳細はこちらをご覧ください。

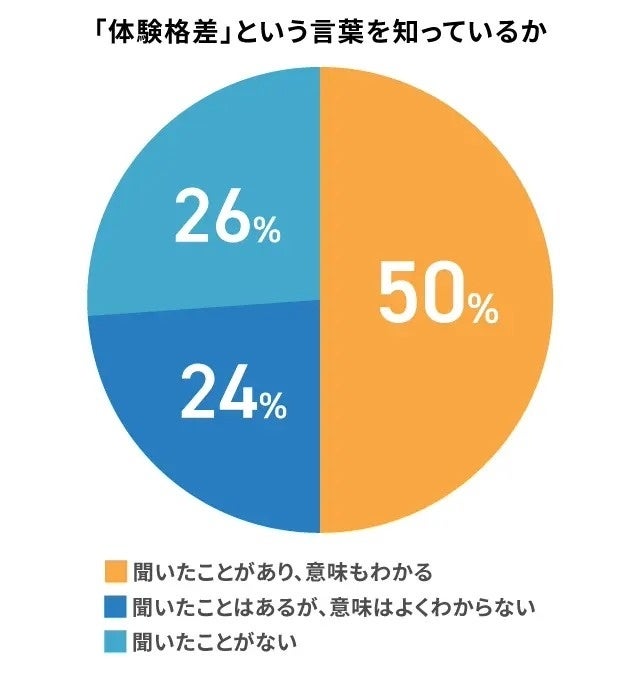

「体験格差」を理解している保護者はまだ半数

「体験格差」はメディアで取り上げられることも増え、少しずつ認知度が高まっています。しかし、その意味まで理解している保護者は半数に留まりました。

一方で、言葉は聞いたことがあっても、内容までは理解できていない保護者が24%、そして言葉自体を聞いたことがないと回答した保護者も26%います。

まだ多くの保護者が、体験格差という言葉には漠然とした認識しか持っていないか、あるいは全く知らないという結果になりました。

体験格差について保護者に聞いた複雑な胸の内

「体験格差」という言葉を理解している保護者は、「体験格差」に対してどのように感じているのでしょうか。

自由回答形式で尋ねたところ、保護者からは「子どもの将来への影響」を懸念する声とともに、体験格差が生まれる状況に対する悲しさや申し訳なさといった複雑な声が聞かれました。

経済状況が体験の機会を左右することへの懸念の声

-

「育った環境や経済状況によって得られる経験に差があることの不公平さを感じます。その差が将来の選択肢や自信に影響すると思います。」

-

「個人的には色々な体験をさせてあげて視野を広げてほしいと思っていますが、家庭の事情などでそれが難しい子どももいることは確か。それが視野の狭さや興味ある分野の見つけにくさ、将来のやりたいことに影響があると思うと悲しくなる。」

これらの声からは、保護者が子どもの体験の機会が経済力に大きく左右される現状に対し、不平等感や残念な気持ちを抱いていることが見て取れます。

特に、経済的な理由で子どもに十分な経験をさせてあげられないことへの申し訳なさや、それが子どもの将来にネガティブな影響を与えるのではないかということを危惧しているようです。

保護者としての葛藤とそれに対する努力の声

-

「我が家は収入の面から格差をつけられる側なので、少しでもそれを払拭できるようにしたいと思う。」

-

「うちは、あまり裕福ではないものの、体験格差という言葉を知って、あまり経験させてあげられないというのは避けたいので、なんとか頑張って様々な経験をさせてあげるようにしている。これからの夏休みも子どものイベントやワークショップなどすでに複数申し込んでいる。」

経済的な制約があるなかで、子どもにできる限りの体験をさせようと努力している保護者の姿も見受けられました。

体験格差という言葉を知ったことで、改めて子どもに与える経験の重要性を認識し、積極的に行動を起こそうとする姿勢がうかがえます。

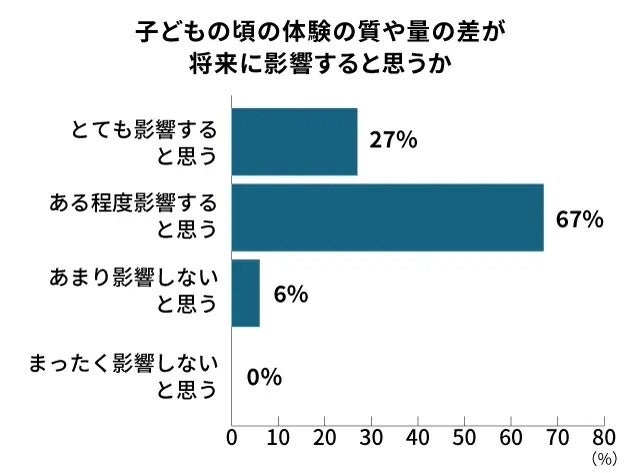

9割の保護者が『体験格差は子どもの未来に影響する』と感じている

「体験格差」という言葉の認知度と理解度について見てきましたが、言葉の意味を知らずとも、子どもの頃の体験の質や量の差が「将来に影響を与える」と考える保護者はどのくらいいるのでしょうか。

今回の調査では、94%もの保護者が「子どもの頃の体験の質や量の差が、子どもの将来に影響すると思う」と回答しました。まったく影響しないと考える保護者はいませんでした。

この結果から、「体験格差」という言葉自体の認知は半数に留まるものの、多くの保護者が体験の重要性を認識していることがわかります。

体験の差は子どもの将来に影響する─保護者がそう感じる理由

なぜ多くの保護者が「体験の差が将来に影響する」と考えているのでしょうか。

その理由について寄せられたコメントを分析すると、いろいろな体験をすることで、子どもの視野が広がったり、自分に自信が持てるようになったり、問題を解決する力が育ったりすると感じている保護者が多くいました。

理由(1):多様な体験が視野を広げ、将来の選択肢を豊かにする

-

「子どもの頃にどんな体験をしてきたかは、その後の考え方や価値観、興味関心に大きく影響すると思います。特に家庭外での体験や人とのふれ合いは、社会性や自信を育てるきっかけになって、さまざまな場面に柔軟に対応できる力にも繋がると思うからです。」

-

「色々な体験をしておいたほうが、子どもは自分が本当に好きなことや得意なこと、したいことなどを見つけやすくなりますし、将来の選択肢をたくさん用意できると思います。」

子どもが多様な体験を通して様々な価値観に触れて視野を広げることが、将来の選択肢を広げ人間関係を豊かにすることにつながるという考えが共通していました。

体験が単なる楽しみに留まらず、子どもの成長を促し、将来の道筋を描くための重要な要素であると認識していることがわかります。

理由(2):成功と失敗の経験が自己肯定感や問題解決能力を育む

-

「子どもだからこそ、リスクを恐れずチャレンジできるし、失敗や成功を積み重ねて自己効力感や自己肯定感を育むと思う。」

-

「子どものうちに多様な体験をすることで、好奇心や考える力、社会性が育つと思うからです。成功体験や失敗の経験も含めて、その後の学びや進路の選択に大きく関わってくると感じています。」

理由(3):保護者自身の経験から体験の重要性を実感している

体験の差が子どもの将来に影響する理由として、保護者自身の幼少期の経験が、子どもへの体験の機会提供に対する考え方に影響している声も見られました。

-

「私自身、保護者に旅行に連れていってもらったこと、祖母が夏休みに保護者の代わりに歴史について教えながら散歩してくれたことなどを覚えていていい思い出です。逆に体験しなかったら得られなかった思いがあるから。」

-

「自分自身が、小さい頃に行った場所や見た景色のことをよく覚えていて、それが自分の考えや価値観に関わっていると感じるから。」

自身の経験を通じて、幼少期の体験がその後の人生に与える影響を実感している保護者は少なくありません。

良い思い出として記憶に残っている体験もあれば、逆に「もっと様々な体験をしておけばよかった」という後悔から、自分の子どもには同じ思いをさせたくないと考える保護者もいました。

このように、保護者は子ども時代の多様な体験が、将来の可能性を広げ、人間性を豊かにする上で不可欠であると強く認識しています。そして、その体験が不足することが、子どもの将来にネガティブな影響を及ぼすことへの懸念を抱いているのです。

体験の差が将来に与える影響は‟限定的”と考える保護者も。その理由とは?

「体験の差」が子どもの将来に影響すると考える保護者が多数を占める一方で、その影響は限定的である、あるいは必ずしもネガティブなものばかりではないと考える保護者も存在します。どのような理由からそう考えているのでしょうか。

-

「旅行は修学旅行でできるし、大人になってからもたくさん行くことができるから。」

-

「大人になってから経験していけば遅いことはないと思います。色んな体験をしたからといって優秀な子どもに育つなら苦労しないだろうなと。」

これらの意見からは、主に以下の3つの考え方が読み取れます。

-

後からでも機会は得られる: 子ども時代に体験できなかったとしても、学校での活動(修学旅行など)や大人になってからの自身の意思で、同様の経験を補完できると考えています。

-

体験の量と質が必ずしも将来の成功に直結しない点: 多くの体験をしたからといって、必ずしも優秀な子どもに育つわけではないという見方です。

-

少ない体験から得られる学びや価値もある: 自身が多くの体験をしてこなかった経験から、それがかえって今大切にしている価値観を育んだと捉えるなど、ポジティブな側面を見出しているケースもあります。

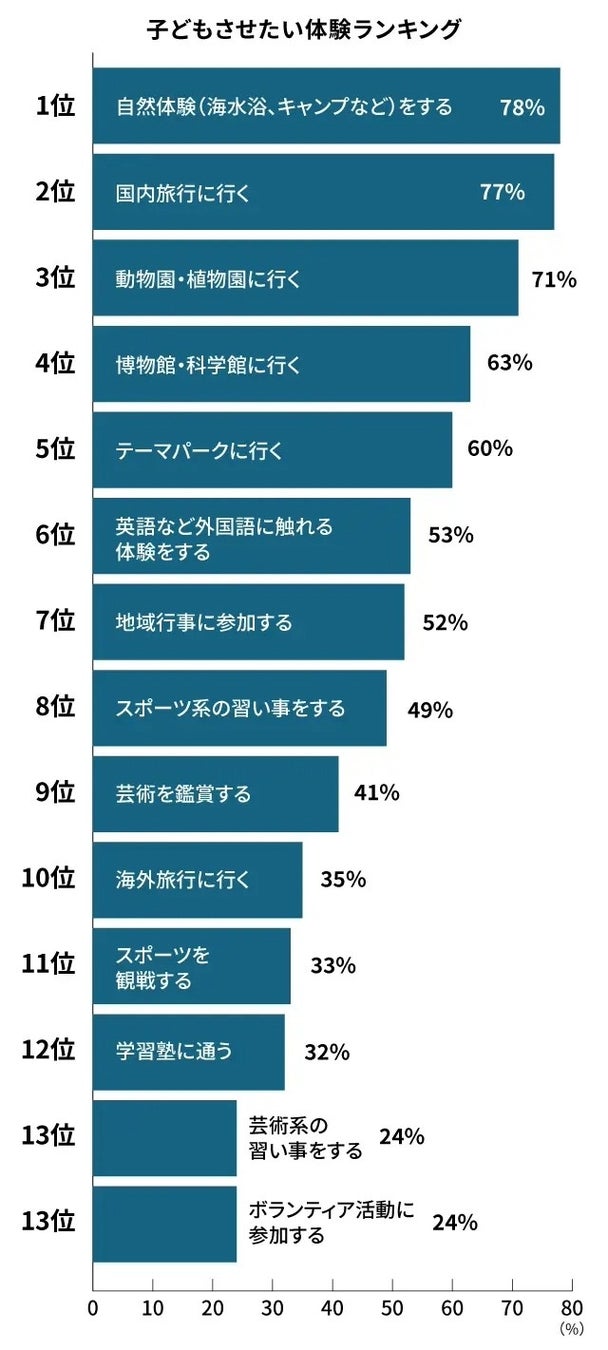

子どもに体験させたいことの1位は「自然体験」

保護者は、具体的にどのような体験を子どもにさせたいと考えているのでしょうか。

今回の調査で「子どもに体験させたいと思っていること」を複数回答形式で尋ねたところ、最も多かったのは「自然体験(海水浴、キャンプなど)をする」で78.0%、次いで「国内旅行に行く」が77.0%、「動物園・植物園に行く」が71.0%という結果になりました。

この結果から、多くの保護者が、子どもに自然との触れ合いや家族での旅行を通じて、幅広い経験を積ませたいと願っていることがわかります。

また、知識を深めるための「博物館・科学館に行く」(63.0%)や、非日常を楽しむ「テーマパークに行く」(60.0%)も上位にランクインしており、学習と娯楽の両面から多様な体験を求める保護者の意向が表れています。

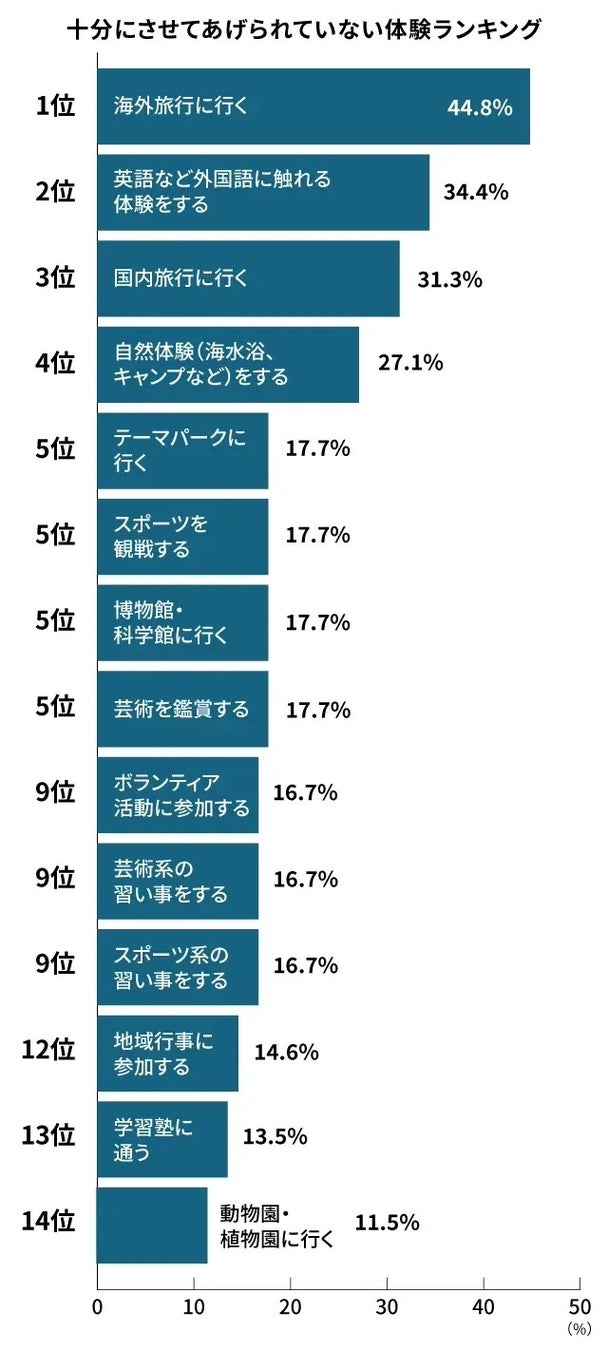

十分に体験させられていないと感じることの1位は「海外旅行」

一方で、保護者が「子どもに体験させたいと思っているものの、十分に経験させられていない」と感じているのは、どのような体験なのでしょうか。

この質問で最も多く挙げられたのは「海外旅行に行く」で44.8%でした。次に「英語など外国語に触れる体験をする」が34.4%、「国内旅行に行く」が31.3%と続きます。

「子どもに体験させたいこと」では上位だった「国内旅行」や「自然体験」も、「十分にできていない」と感じている項目として上位に挙がっており、保護者の理想と現実との間にギャップがあることが明らかになりました。

特に「海外旅行」や「外国語に触れる体験」といった、費用や時間、機会の確保が難しい体験において、その傾向が顕著に出ています。

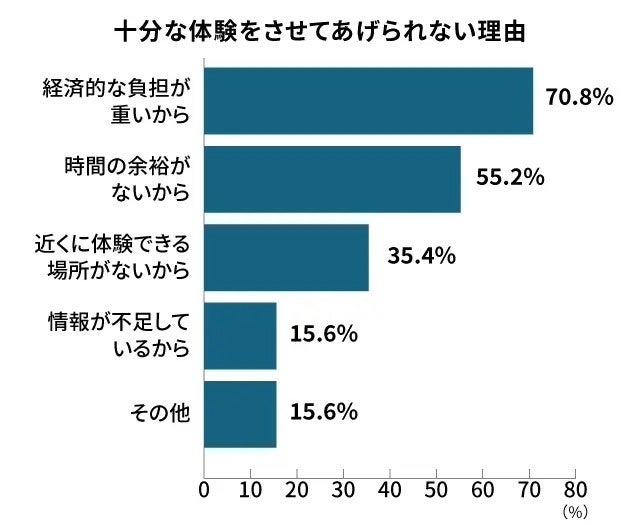

十分に体験させられていない主な理由は「経済的な負担」

保護者が子どもに体験させたいと願う一方で、十分に経験させてあげられていないと感じる理由はどこにあるのでしょうか。最も多かったのは「経済的な負担が重いから」で70.8%でした。次いで「時間の余裕がないから」が55.2%、「近くに体験できる場所がないから」が35.4%と続きます。

この結果から、保護者の多くが金銭面や時間的な制約によって、子どもに望む体験を十分に提供できていない現状が見られました。

理由(1):経済的な負担が重いから

-

「お金がないので、積極的に習い事やお出かけをすることができないからです。」

-

「やはり何事にも基本お金がかかってくる為、そんなに体験させられてない部分が多いと感じた。」

これらのコメントからは、家計の状況により、子どもに多様な体験をさせるための費用捻出が難しいという、保護者の苦しい現状が見て取れます。

特に、海外旅行のような高額な体験は、経済的な余裕がなければ実現が困難であるという意見が目立ちました。

理由(2):時間の余裕がないから

-

「仕事が忙しくてまとまった休日を思うように取れていない状況なので、旅行やキャンプなどの体験をあまりさせてあげていないからです。」

-

「経済的にも時間的にも保護者側に余裕がなく満足にできていない。」

仕事や家事に加えて、子どもの習い事や塾の送迎なども加わり、日々忙しい保護者にとって、まとまった時間を確保して体験活動に取り組むことは大きな課題となっています。

理由(3):近くに体験できる場所がないから

-

「田舎なので、ありきたりな体験ばかり…。つまらないと感じることもしばしばあります。」

-

「子どもの成長段階に応じた体験がまだ少なく、また田舎なので気軽に行ける環境ではないから。」

地域によっては、特定の体験ができる施設が遠方であったり、そもそも存在しなかったりすることで、子どもに多様な経験をさせることが難しい現状がありそうです。移動手段の確保やそれに伴う費用も、課題として挙げられていました。

理由(4):情報が不足しているから

-

「時間が足りないというのと、どのような場所や機会を用意すればいいかいまいち把握しきれていない。」

-

「どのような地域行事が行われているのかあまりわからないので参加することができないのと、海外旅行は時間とお金がなくて行くことができていません。」

子どもの興味関心に合った体験や、費用を抑えて参加できるイベントなど、情報へのアクセスが難しいと感じている保護者もいました。特に、保護者自身が情報の探し方がわからないという課題も挙げられています。

これらの理由から、保護者が子どもに体験をさせたいと願っていても、経済的・時間的制約、地域的な問題、情報不足といった複合的な要因が重なり、十分な機会を提供できていない現状が明らかになりました。

体験格差を埋める!「子どもの体験」を豊かにする保護者の工夫8選

工夫(1):費用を抑えながら体験機会を増やす

限られた予算のなかで、最大限の体験を子どもに提供しようとする保護者の知恵が光ります。無料のイベント活用や、経済的に無理のない範囲での取り組みが実践されています。

-

「無料イベントを活用したり、自然のなかで遊ぶなど、お金をかけずにできる体験を工夫して取り入れています。」

-

「できるだけ費用をかけずに参加できる地域イベントや無料の施設を活用したり、休日には家族で自然の多い場所に出かけたりして、身近でできる体験の機会を増やすようにしています」

工夫(2):時間を有効活用し、質の高い体験を創出する

仕事や家事、育児に追われるなかで、子どもと向き合う時間を確保することの難しさがあるからこそ、効率的な時間の使い方や、確保した時間を大切にする意識が重要になります。

-

「あらかじめ計画を立てて、自分と子どもの休みを有効に使うようにしています。」

-

「なるべく時間のゆとりを持つようにつとめています。子どもが学校に行っている間に家事などをすませ、帰ってきてからの時間を子供との体験などの時間にできる限り当てています。」

工夫(3):情報収集で最適な体験を見つける

多様な体験機会を見つけるためには、積極的に情報を集めることが欠かせません。地域の情報誌やインターネットなどを活用し、子どもに合ったイベントを探す保護者が多く見られます。

-

「インターネットで情報収集を行なって親子で参加できるイベントを常にチェックしておいて、予定をしっかり立てておくようにしています。」

-

「まず、地域の広報誌は必ず目を通し、子供向けの企画がないかを毎回チェックします。インターネットを利用し情報を収集しています。」

工夫(4):子どもの興味を尊重し、主体的な体験を促す

子どもの「やりたい」という気持ちを尊重し、それを起点に体験を広げる工夫も重要です。自発的な行動を促すことで、学びの質を高めることにつながります。

-

「子どもが興味を持ったことにはできるだけ挑戦させたいと思い、習い事や体験イベントに積極的に参加するようにしています。音楽が好きな子には演奏会を一緒に見に行ったり、季節のイベントや地域のお祭りなどにも足を運び、楽しみながら新しい世界に触れられるよう工夫しています。」

-

「子ども自身にも自分から情報を調べてもらい、興味のあるものを自ら発見してもらっています。」

工夫(5):長期休暇を計画的に活用する

普段は難しい体験も、長期休暇を有効に活用することで実現可能性が高まります。この期間に合わせた計画的な取り組みが見られます。

-

「夏休みなどは旅行にいったり、田舎に行って自然体験をさせている。」

-

「夏休みなどを利用して、旅行など普段ではなかなかできないような体験をしようと思っています。普段の連休などでは博物館やスポーツ観戦など近場でもできる体験をできるだけして、親子で一緒に楽しむようにしています。」

工夫(6):体験のための事前準備を怠らない

体験活動の実現には、費用面やスケジュール面での計画的な準備が欠かせません。貯蓄や情報収集を怠らない姿勢がうかがえます。

-

「予定の調整ができるように、旅行の計画はできるだけ余裕を持って立てることや、費用もかかるので、貯蓄もしていくことです。」

-

「毎年、目のつくところに子どもと私自身の目標を貼っており、私は「海外旅行へ行く」と書いています。私自身、仕事以外にも家事や育児もしなければならないのでお金をすぐに増やすことはできませんが、コツコツ頑張ろうと思います。」

工夫(7):柔軟な発想で体験の幅を広げる

直接体験が難しい場合でも、工夫次第で子どもの興味や知識を広げることが可能です。

-

「映像や動画などを通じて疑似体験をしてもらいたいと考えています。連れて行ってあげられないものはオンラインでも参加できるように情報のアンテナを張っている。」

-

「普通であれば、博物館など行っても退屈なだけなので、事前に興味を持って貰えるように色々な情報を与えたり問題を出して、その答え合わせをしよう。と興味を促し出かけます。」

工夫(8):周囲の協力を得て体験をサポートする

保護者だけですべての体験機会を提供することが難しい場合でも、周囲のサポートを上手に活用することで、子どもの体験の幅を広げることができます。

-

「私たちだけでも体験させてあげられない事が多いので祖母に頼ったりしている。」

-

「遠方に住んでいる親戚には協力してもらって、子どもが好きなことや興味を持ちそうなことなどを共有してチラシやSNS等で何かあったらその都度教えてもらうようにしています。」

まとめ:子どもの体験格差を埋めるヒントは、身近な毎日のなかにある

本記事では、小学生の保護者100名を対象に「体験格差」に関するアンケートを実施し、認知度や課題意識、家庭での取り組みについて調査しました。

その結果、「体験格差」という言葉を理解している保護者は半数にとどまる一方で、9割以上が「子ども時代の体験が将来に影響する」と認識していることがわかりました。

それでも多くの保護者が、限られた条件のなかで子どもにできるだけ多様な経験をさせようと、さまざまな工夫を重ねている姿も見えてきました。

子どもの「体験」は、必ずしも大きなイベントである必要はありません。大切なのは、子ども自身が興味を持ち、心を動かされるような経験を積み重ねていくこと。日々の暮らしのなかにある小さな体験も大切にし、家庭でできる工夫を通して、子どもの未来を少しずつ広げていける―そんなヒントがこの調査から浮かび上がりました。

詳細はこちらをご覧ください。

アンケート調査概要

調査対象:小学生の子どもを持つ保護者(有効回答数100名)

調査時期:2025年7月

調査機関:自社調査

調査方法:インターネットを使用した任意回答

調査レポート名:「子どもの体験格差」についての調査

※掲載しているグラフや内容を引用する場合は「塾選ジャーナル調べ:「子どもの体験格差」についての調査」と明記し、『塾選ジャーナル』の記事(https://bestjuku.com/shingaku/s-article/28402/)へのリンク設置をお願いします。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像