9割の従業員が「食事補助」非課税上限アップを歓迎。また上限額がアップした場合、補助額を「引き上げる」企業は約9割も

「食事補助制度の実態調査」を公開

食の福利厚生サービス「Ticket Restaurant®(チケットレストラン)」を提供する株式会社エデンレッドジャパン(本社:東京都港区、代表取締役社長:天野総太郎)が幹事を務める「食事補助上限枠緩和を促進する会」は、「食事補助」の非課税上限引き上げの議論が政府内でも拡大するなか、18歳以上の民間企業就業者1,200名を対象に、物価上昇がランチに与える影響と、「第3の賃上げ」として注目が高まる食事補助制度の実態に関する調査を実施しましたので、その結果を発表いたします。

【調査背景】

近年の物価上昇を受け、政府は40年以上据え置かれてきた食事補助の非課税限度額引き上げの検討に入りました。この40年の間に食料の消費者物価指数は64.6%上昇(※)しており、現行の月額3,500円という水準は、実態にそぐわないのが現状です。当会が長年にわたり非課税上限の引き上げを提言してきた結果、「骨太方針2025」や経済産業省「令和8年度 税制改正要望」に引き上げが明記され、実現に向け大きく前進しました。一方で、食事補助が「社食補助」と表現され、“社員食堂の補助”“大企業の福利厚生”との誤解も蔓延しています。現在はICカード型、置き型、仕出し弁当など、社員食堂に依存しない食事補助の形態が広く普及し、中小企業での導入が加速しています。また、非課税上限を活用した「第3の賃上げ」としての注目も高まり、従業員の生活支援を目的とした経営戦略の一環として導入する企業も増えました。そこで今回は、主に食事補助の「非課税上限」に焦点をあて調査を実施しました。

※食料の消費者物価指数における1984年と2025年1-7月平均値の比較

【調査サマリー】

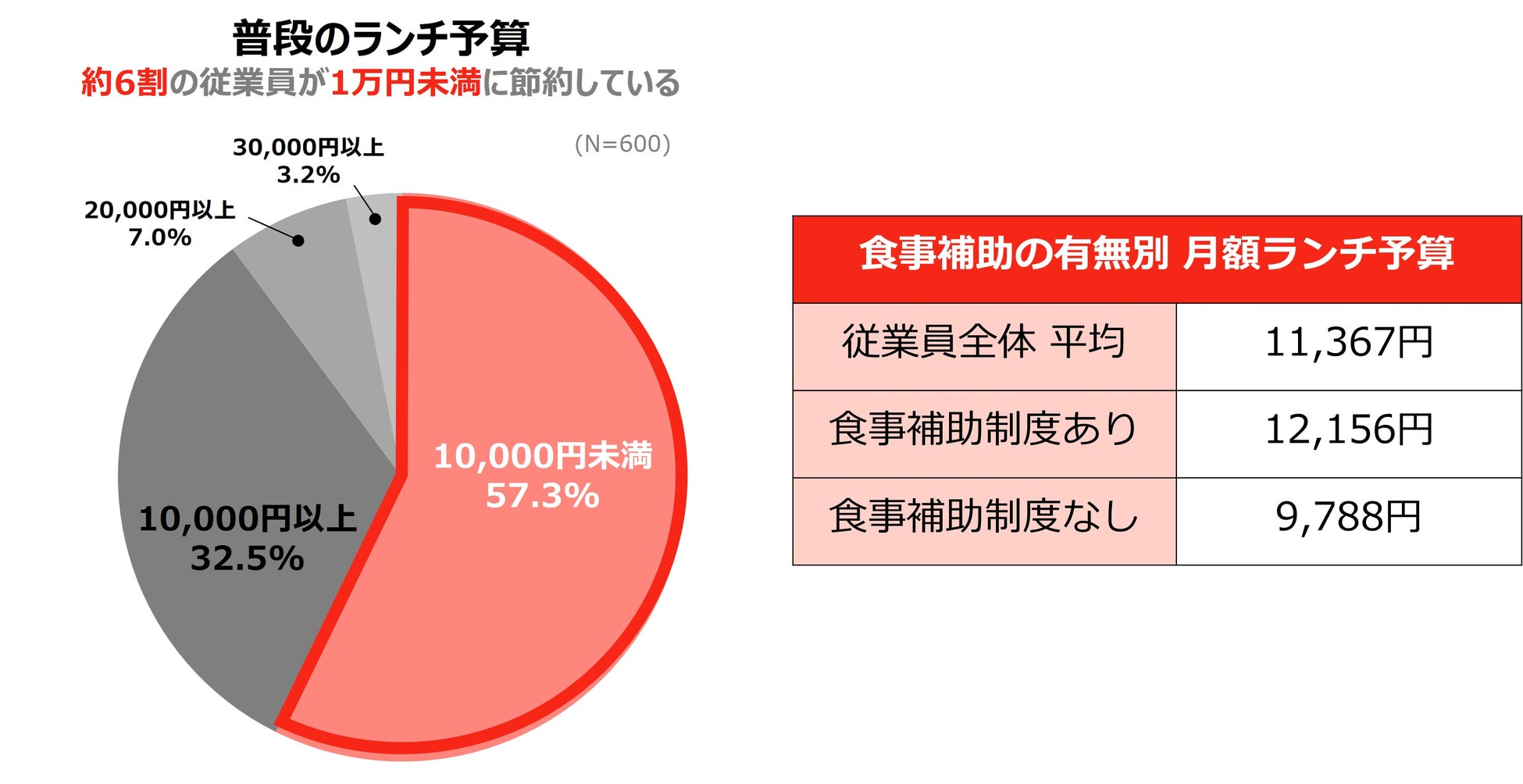

【従業員の“普段”のランチ予算】

■1か月あたりのランチ費用は1万円未満が約6割も。平均11,367円

■食事補助ありは平均12,156円となり、補助なしより2,368円多い結果に

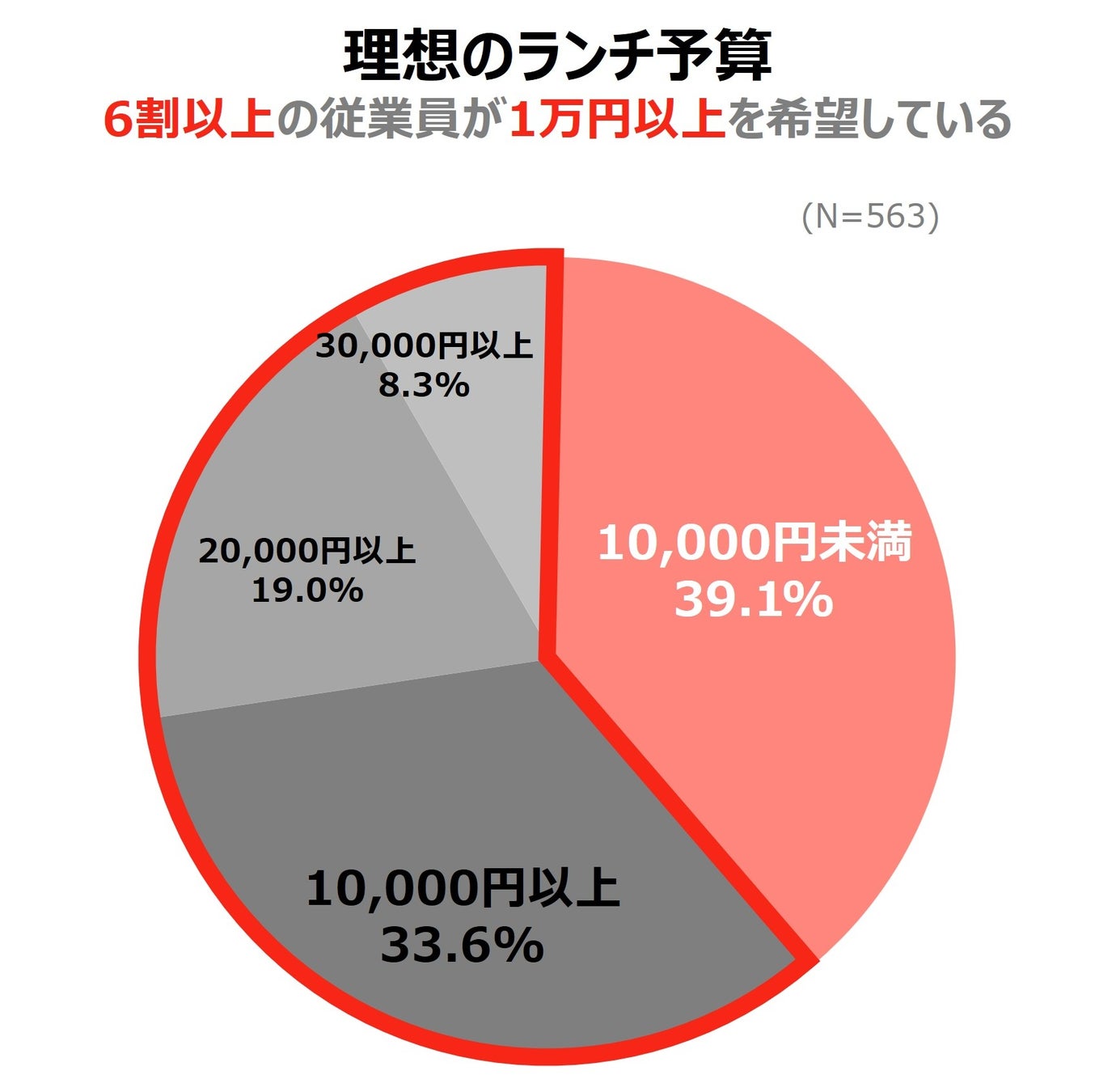

【従業員の“理想”のランチ予算】

■理想のランチ費用は平均15,493円。現実は7割程度まで節約していることが明らかに

■理想のランチ費用、6割以上の従業員が1万円以上、4人に1人が2万円以上と回答

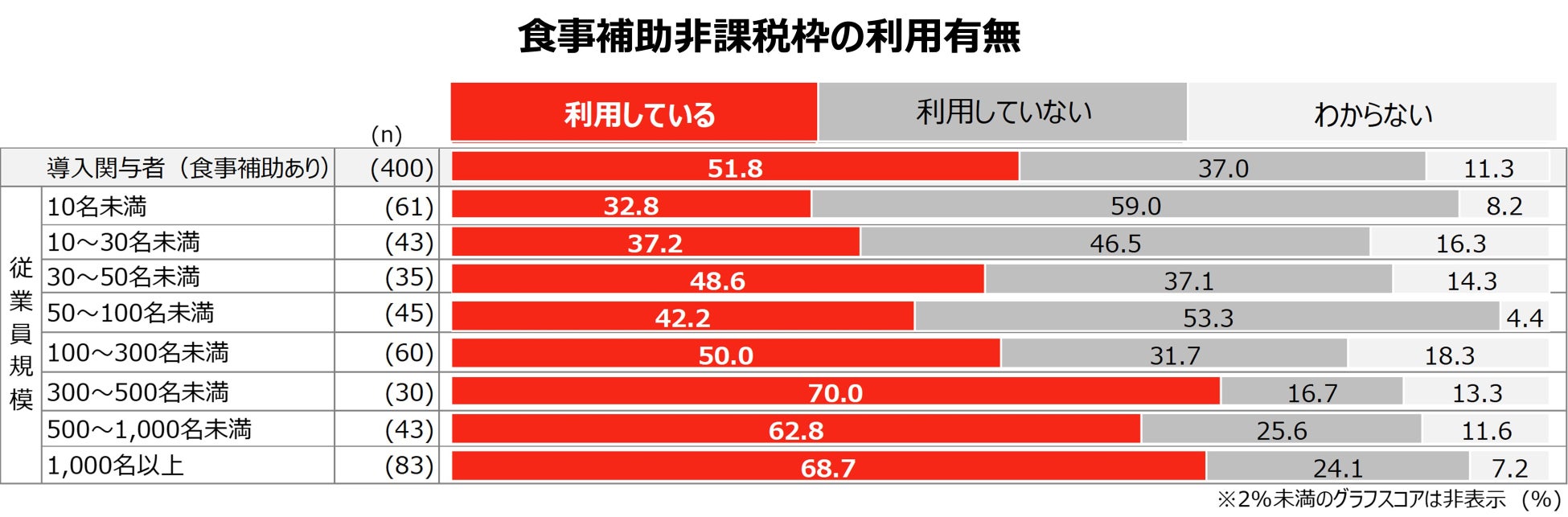

【食事補助非課税枠の利用】

■非課税枠の利用は51.8%と半数以上。企業規模が大きいほど利用率は高まる傾向

■非課税枠を利用しない理由、「知らなかった(41.2%)」が最多

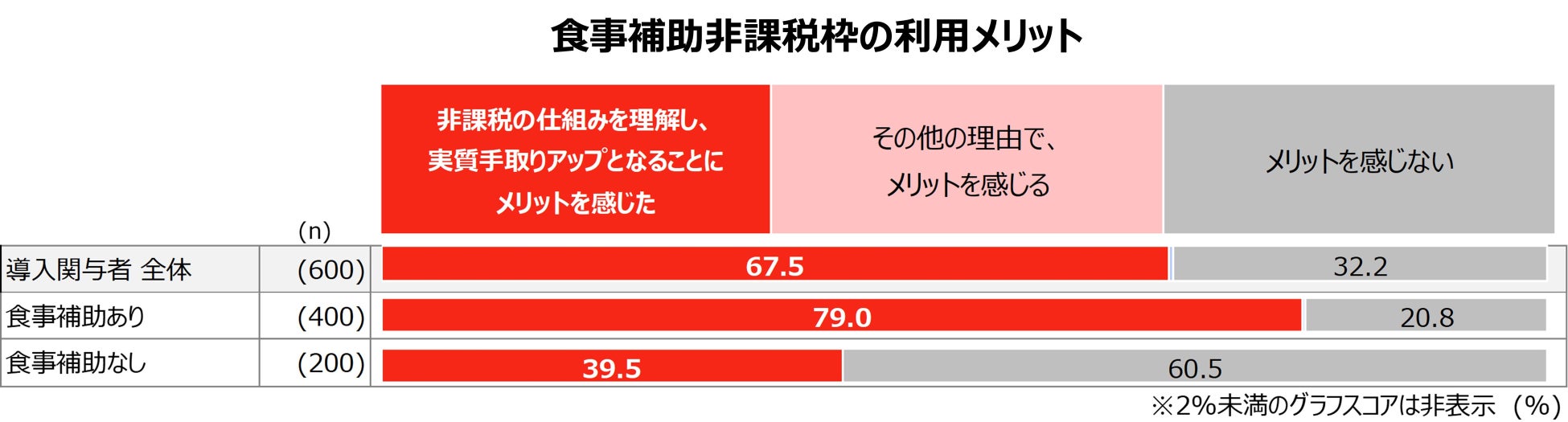

【非課税枠のメリット】

■約7割が非課税メリットを「実質手取りアップ」と感じている一方で、

非課税限度額が「少ない」は約6割も…

【非課税上限額アップの感想】

■9割の従業員が非課税上限アップは「うれしい」と回答。

また上限額がアップした場合、補助額を「引き上げる」企業は9割近くも

■希望引き上げ額は平均7,813円と現状の2倍以上に

【調査概要】

調査名 :食事補助制度の実態調査

調査主体:食事補助上限枠緩和を促進する会(株式会社エデンレッドジャパン)

調査方法:WEBアンケート方式

調査期間:2025年6月25日~2025年7月1日

調査対象:18歳以上の民間企業就業者 1,200名

①導入関与者(食事補助制度の導入・運用・金額決定に関与している

経営者および担当者)600名

(食事補助あり400名、食事補助なし200名)

②従業員(食事補助制度の導入・運用・金額決定に関与していない従業員)600名

(食事補助あり400名、食事補助なし200名)

※本リリース内容を掲載いただく際は、「出典:食事補助上限枠緩和を促進する会(株式会社エデンレッドジャパン)」と明記をお願いいたします。

【調査結果】

■1か月あたりのランチ費用は1万円未満が約6割も。平均11,367円

■食事補助ありは平均12,156円となり、補助なしより2,368円多い結果に

従業員600名に1か月あたりのランチ費用を尋ねたところ、約6割が1万円未満と回答し、平均は11,367円となりました。食事補助制度の有無で比較すると、補助ありは12,156円、補助なしは9,788円となり、補助ありの方がひと月あたり2,368円多いことが明らかに。

物価高にある昨今、食事補助制度がある企業の従業員ほど、ランチにお金をかけやすくなり、より豊かな食生活を享受できている可能性が示唆されました。

■理想のランチ費用は平均15,493円。現実は7割程度まで節約していることが明らかに

■理想のランチ費用、6割以上の従業員が1万円以上、4人に1人が2万円以上と回答

続いて従業員600名に、2020年頃(急激な物価上昇前)の昼食レベルを維持しようとすると、現在の1か月あたりのランチ費用はいくら必要か、「理想のランチ費用」を聞いたところ平均は15,493円で、「普段のランチ費用」より4,000円以上高い結果となりました。つまり、本音は月15,493円までランチにお金をかけたいものの、現実は平均11,367円までしかかけられておらず、7割程度(73.4%)まで節約していることが判明。

また、6割以上(60.9%)の従業員が1万円以上、4人に1人は2万円以上を理想としており、現状と大きくかけ離れている実態が明らかとなりました。従業員の食生活が物価上昇に追いついていない現状が伺えます。

「第3の賃上げ」として注目集める「食事補助制度」の仕組みを支える「非課税上限」

導入企業が増えつつある食事補助制度には、企業が従業員の食事代を補助する際、一定の条件を満たせばその補助額には課税しないという仕組みがあります。国税庁が示す「所得税基本通達36-38の2」では、従業員が半額以上負担し、かつ企業の食事補助支給額が月額3,500円までの場合は非課税とできる運用ルールが定められており、一般的に食事補助の「非課税上限」と呼ばれています。この上限を活用すれば、従業員は月3,500円までを税負担なく食事補助として受け取ることができるため、物価高の昨今、食事補助制度は「第3の賃上げ」として注目が高まり、導入が加速しています。

ここからは、食事補助制度の「非課税上限」について調査しました。

■非課税枠の利用は51.8%と半数以上。企業規模が大きいほど利用率は高まる傾向

■非課税枠を利用しない理由、「知らなかった(41.2%)」が最多

食事補助制度を導入している企業の導入関与者に非課税枠を利用しているかどうか聞いたところ、半数以上(51.8%)が「利用している」と回答。また、企業規模が大きいほど利用率が高まる傾向が明らかとなりました。

一方、非課税枠を「利用していない」導入関与者にその理由を聞くと、「知らなかった」(41.2%)が断トツで多い結果に。続いて、「非課税上限が低いため、超過して利用」(27.0%)、「管理業務が増えるから」(16.9%)、「制度が理解できない」(14.2%)の順でした。

また企業規模が小さいほど「知らなかった」割合が高い傾向が見られ、中小企業における情報不足や制度理解の遅れが浮き彫りとなりました。従業員の生活支援・手取りアップが求められる中、中小企業への制度周知を強化し、より多くの企業が非課税メリットを享受できるよう働きかけることが重要だと考えられます。

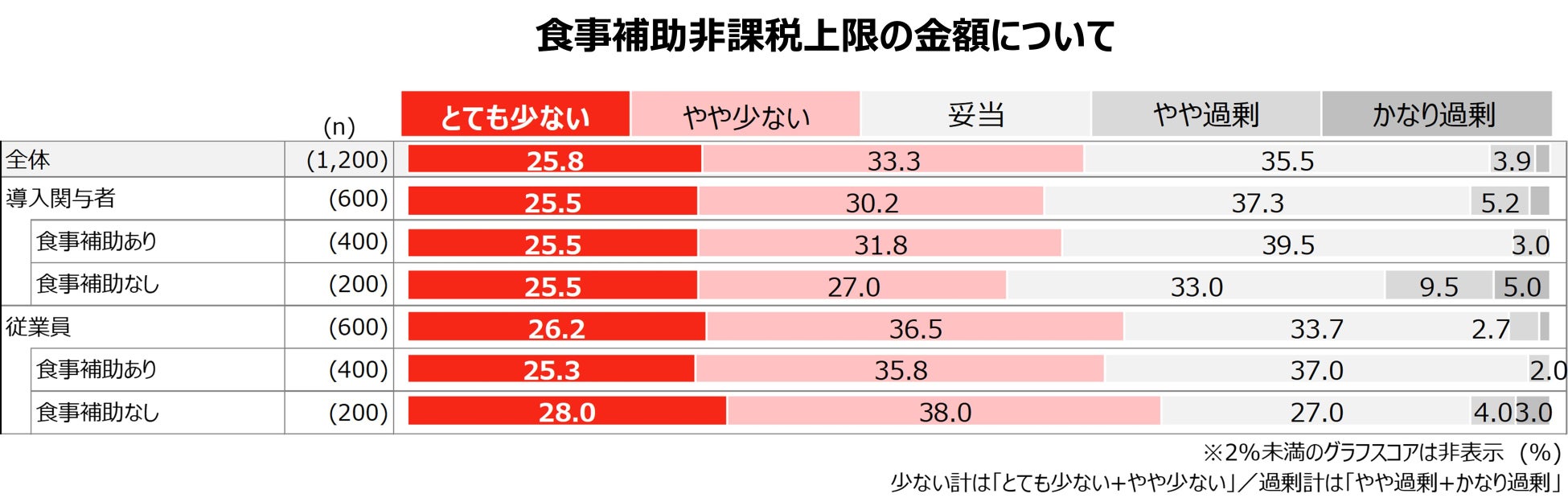

■約7割が非課税メリットを「実質手取りアップ」と感じている一方で、

非課税限度額が「少ない」は約6割も…

食事補助の導入関与者に、非課税枠利用のメリットについて聞いたところ、全体の約7割(67.5%)が「実質手取りアップとなることにメリットを感じた」と回答。食事補助制度の有無で見てみると、補助ありは、約8割(79.0%)まで達しており、補助なし(39.5%)の約2倍と大きな開きが。実際に食事補助制度を利用すると「実質手取りアップ」のメリットを実感しやすいと考えられます。

また、多くの導入関与者が手取りアップをメリットとして実感している一方で、全体の約6割(59.1%)が非課税上限の金額は「とても少ない・やや少ない」と感じていることが明らかとなりました。

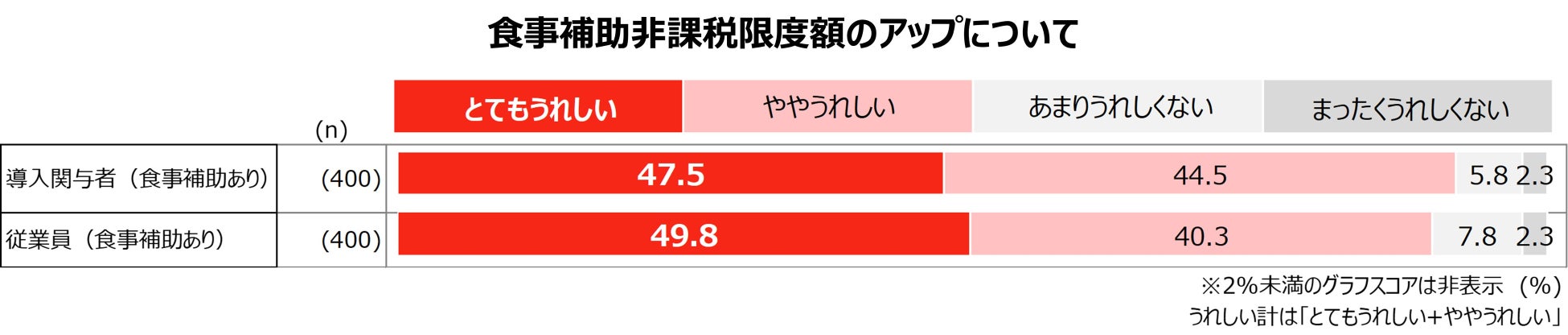

■9割の従業員が非課税上限アップは「うれしい」と回答。

また上限額がアップした場合、補助額を「引き上げる」企業は9割近くも

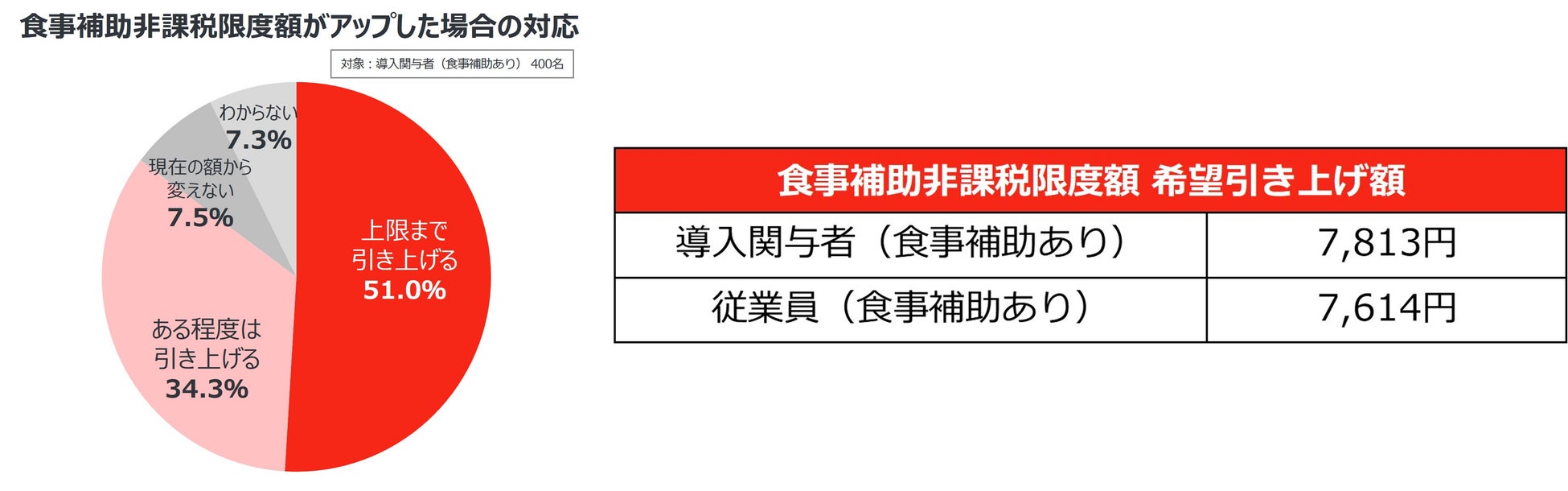

■希望引き上げ額の平均は7,813円と現状の2倍以上に

そこで次に、食事補助利用者に非課税限度額がアップしたら「うれしい」と感じるか聞いてみると、9割(90.1%)もの従業員が「とてもうれしい・ややうれしい」と回答。

また、非課税限度額が引き上げられた場合、食事補助額を「引き上げる」と回答した企業は9割近く(85.3%)に達し、大多数の企業が非課税限度額アップに前向きであることが分かりました。さらに、現在の月額3,500円の非課税限度額を具体的にいくらまで引き上げてほしいか尋ねたところ、導入関与者の平均は7,813円、従業員は7,614円と、ともに2倍以上の水準が求められる結果となりました。

「非課税上限」の運用ルールにおいて企業負担が半額以上と定められている点を踏まえると、理想のランチ費用(15,493円)の半額相当である約7,800円という希望額は、条件を満たす水準にほぼ一致しており、妥当な金額であると考えられます。

■総評:株式会社エデンレッドジャパン 代表取締役社長 天野総太郎

今回の調査は、物価上昇が働く人のランチに確実な影響を及ぼしている実態を示しました。平均11,367円に抑えられる“現実”と、15,493円という“理想”の間にはなお大きな隔たりがあります。一方で、食事補助の非課税上限(3,500円)は“実質手取りアップ=第3の賃上げ”として期待され、9割が上限アップを歓迎、企業の約9割が補助引き上げに前向きという結果も得られました。にもかかわらず、非課税枠の未利用理由の最多は「知らなかった」であり、とりわけ中小企業で情報格差が残っています。

私たちは、こうした状況を踏まえ、まずは制度の正しい理解と周知を広げることに努めたいと考えています。多くの企業と従業員が制度を有効に活用できるよう、引き続き啓発してまいります。

■「食事補助上限枠緩和を促進する会」について

「食事補助上限枠緩和を促進する会」(幹事社:エデンレッドジャパン)は、1,140者/社により構成される任意の集まりです。

①従業員に対し「食事補助」の福利厚生を提供する事業者 1,068社・団体

②「食事補助」の福利厚生制度を利用できる食事を提供する外食事業者 68者・社

③「食事補助」の福利厚生利用をサポートするサービス事業者等 4社

私たちは、食事補助非課税上限の拡大が、賃上げ施策を補足し、物価高対策につながるとともに、中小企業の人材課題解消・労働生産性改善、外食など飲食産業の活性化、労働者の食育等に貢献すると確信しており、現行の食事補助非課税上限の拡大のための要望および啓発活動を2024年より継続して行っております。

■株式会社エデンレッドジャパンおよび提供サービス「チケットレストラン」について

株式会社エデンレッドジャパンは、決済ソリューションのグローバル企業「エデンレッド(Edenred)グループ」の100%子会社で、日本において食の福利厚生サービス「チケットレストラン」を展開しています。ICカード1枚で飲食店やコンビニを「社員食堂」のように利用でき、ビジネスパーソンの食生活をサポート。日本において35年以上の実績を有し、導入実績は3,000社以上、利用者数は20万人に達するなど、国内最大規模の食事補助ソリューションとして広く活用されています。

2023年3月にはUber Japanとの業務提携を開始し、利用可能店舗数は全国25万店舗にまで拡大。勤務地や勤務時間にとらわれず利用できる、柔軟で利便性の高い食事補助サービスへと進化しています。

さらに、昨今の物価上昇トレンドにより賃上げ機運が高まったことで従業員の手取りを実質的に増やす「第3の賃上げ(※)」としての導入や、人材確保・定着を目的に導入されるケースも急増しており、2024年の新規導入企業数は2021年比で約7.3倍まで大幅に伸長しました。

※「第3の賃上げ」とは、実質的に従業員の手取りを増やす効果があり、企業の税負担も抑えられる福利厚生サービスを活用した賃上げのことで、当社が提唱する福利厚生の活用法のひとつです。参照:https://edenred.jp/the3rd_chinage

※ICカード「チケットレストラン」は、株式会社NTTドコモが運営する電⼦マネー「iD(アイディー)」の端末にかざすだけで利⽤可能です。「iD」は株式会社NTTドコモの商標です。

・会社名 :株式会社エデンレッドジャパン

・代表 :代表取締役社長 天野 総太郎

・所在地 :東京都港区六本木 1-4-5 アークヒルズサウスタワー7階

・事業内容:チケットレストラン®の発行代行

・URL :https://edenred.jp/

■エデンレッドグループについて

エデンレッドは、働く人々の毎日を支える決済プラットフォームのリーダーで、導入企業約100万社、その従業員6,000万人、加盟店200万店をつなぎ、世界45カ国で展開しています。エデンレッドは目的別に決済ソリューションを提供しており、その種類は福利厚生向け(食事券、電子食事カード)、モビリティ向け(燃料カード、通勤バウチャー)、インセンティブ(ギフトカード、従業員エンゲージメントプラットフォーム)、企業間決済(コーポレートペイメント)サービス(バーチャルカード)など多岐にわたります。従業員の福利厚生と購買力を高め、企業の魅力と利便性を上げ、雇用市場と地域経済を活性化することを目指しています。 エデンレッドグループの社員1.2万人は、働く世界がより安全かつ効率的で利用者にやさしい経済圏となるよう、日々の業務に取り組んでいます。世界規模の技術基盤により、2024年はモバイルアプリをはじめオンラインプラットフォームやカードによる取引を中心に、年間の売上金額は約29億ユーロ(約4,723億円 ※)を超えました。

エデンレッドはユーロネクスト・パリ証券取引所に上場しており、フランスを代表する40銘柄の株価指数「CAC40」に含まれています。

エデンレッド企業ホームページ https://www.edenred.com/en (英語Webサイト)

※2024/12/31時点の為替1ユーロ=162.87円にもとづく

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像