疲労による経済損失、年間15兆円規模に 全国10万人調査で企業の疲労コストを初めて可視化、一人当たり年間22.7万円の損失

~「リカバリー(休養・抗疲労)白書2025レポート」 Vol.3~

一般社団法人日本リカバリー協会(事務局:神奈川県厚木市、代表理事:片野秀樹)は、大規模健康調査「ココロの体力測定」のデータを用いて、疲労による企業の経済損失額(健康関連コスト)の算出を行いました。この分析は、神奈川県未病産業研究会休養分科会、日本疲労学会、日本産業衛生学会産業疲労研究会と連携し、さらに東海大学、株式会社ベネクスとの共同研究の一環として実施されました。分析の結果、疲労関連による経済損失は年間15兆円規模に達し、従業員一人当たりでは年間22.7万円の損失が生じていることが明らかになりました。本分析では、経済産業省「企業の『健康経営』ガイドブック」および厚生労働省「コラボヘルスガイドライン」に準拠した算出方法を採用し、ココロの体力測定における疲労度合の分類に基づいて経済損失額を算定しています。10万人規模のビッグデータを活用し、性別・年代別での詳細な分析を実施したことで、企業における疲労関連の経済損失の実態をより精緻に把握することが可能となり、従業員一人当たりの損失額を明確化するとともに、企業におけるリカバリー投資の費用対効果も算出することができました。本調査の主な目的は、疲労が企業の生産性に与える影響を経済的損失として可視化し、適切なリカバリー投資の必要性を示すことにあります。

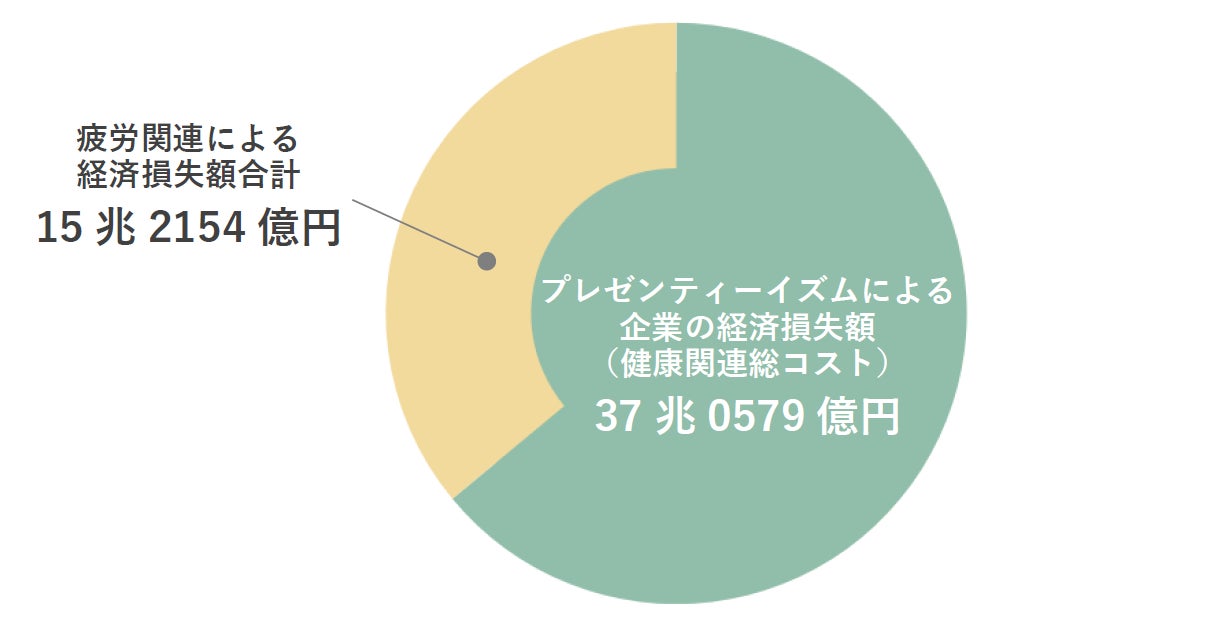

図表1:プレゼンティーイズムによる企業の経済損失額と疲労による経済損失額

※プレゼンティーイズムによる企業の経済損失額(健康関連総コスト)の算出:経済産業省「企業の『健康経営』ガイドブック及び、厚生労働省「コラボヘルスガイドライン」相対的プレゼンティーイズムの健康関連総コスト56.49万円に、厚生労働省「労働力調査(基本集計)」 の就業人口6689万人(20歳以上)、ココロの体力測定2025の属性、疲労指標、プレゼンティーイズム他データを掛け合わせて算出。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【調査サマリー】

■プレゼンティーイズムによる企業の経済損失は37兆円に達している

■疲労関連による企業の経済損失は年間15.2兆円で、全体の約41%を占める

●顕在化している疲労症状による経済損失が10兆円で、全体の67.7%を占める

●将来的な疲労症状リスクとして予測される経済損失は約3兆円に上る

●疲労関連症状による経済損失は、1.9兆円に上る

■疲労による経済損失は、男女別でそれぞれ10.3兆円、4.9兆円と、男性が約7割を占める

■従業員一人当たりの年間の疲労による経済損失は平均22.7万円になる

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■一般社団法人日本疲労学会 理事長 渡辺恭良 (一般社団法人日本リカバリー協会会長も兼任)コメント

日本リカバリー協会の活動と並行し、私が理事長を務める日本疲労学会では、疲労を「過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生じた不快感と休養の願望を伴う身体の活動能力の減退状態」と定義しています。

今回の調査で明らかになった企業の健康関連コストとして、疲労による経済損失が年間15.2兆円に達し、その67.7%にあたる10兆円が既に顕在化している事実は、従来の「活動→疲労→休養」という単純なサイクルが現代社会では十分に機能していないことを示しています。

従業員一人当たり年間22.7万円という損失額は、企業経営における重要な課題として認識すべき数字です。この状況に対し、近年注目を集める「健康経営」の取り組みも、従来の施策だけでは十分な効果を上げられていないことが明らかです。特に将来リスク約3兆円、間接的な疲労1.9兆円という数字は、より予防的かつ科学的なアプローチの必要性を示唆しています。

このような状況の背景には、日本人が世界一の短睡眠国であることも大きく関係しています。休養の量と質が十分でないことが、慢性的な疲労の蓄積を引き起こし、さらなる経済損失を来す悪循環を生んでいるのです。これらの課題に対しては、従来の働き方改革や健康経営の枠を超えた、より革新的で実効性のある取り組みが求められています。

日本リカバリー協会は、この深刻な状況を改善するため、「休養」サイエンスを振興し、多くの研究者やよりよいソリューション開発者・実践者と手を携えて、未病予防および健康増進に貢献していきます。『リカバリー(休養・抗疲労)白書』を通じて、この喫緊の課題に対する社会的な認識を高め、企業の持続的な成長と従業員の健康を両立する新たな解決策を提示していきたいと考えています。

「渡辺恭良 プロフィール」

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 特命教授

理化学研究所名誉研究員

大阪公立大学健康科学イノベーションセンター 顧問、大阪市立大学 名誉教授

一般社団法人日本疲労学会 理事長、一般社団法人脳体力振興協会 理事長

一般社団法人日本リカバリー協会 会長

Integrated Health Science株式会社 代表取締役CEO

1976年 京都大学医学部卒業、1980年 京都大学大学院医学研究科博士課程修了(医学博士)。京都大学助手、大阪医科大学講師、大阪バイオサイエンス研究所研究部長、大阪市立大学大学院医学研究科教授、理化学研究所分子イメージング科学研究センター長、同ライフサイエンス技術基盤研究センター長等を経て、現職。

■公益社団法人日本産業衛生学会産業疲労研究会 久保智英 コメント

産業疲労研究会は長年、研究と実践の2つの視点から、働く人々の疲労の問題とその対策を継続的に議論してきた集まりです。今回のデータは、これまでも本研究会で指摘してきた働く人々の疲労は安全、健康、生活の質だけではなく、生産性にも多大な影響を及ぼしているということの裏付けになる貴重なデータだと思います。私たちの研究会では問題を指摘することよりも対策を重視した議論を重ねてきましたが、疲労対策の効果として健康や安全、生活の質が向上するというメッセージだけでは、なかなか経営層に響かないことが多く、職場環境改善に至らない苦い経験をしてきました。しかし、今回の日本リカバリー協会のデータが働く人々個々人だけではなく、経営者層も含めて、ともに働く人々の疲労を回復困難な過労にシフトさせないように適切に回復させることが重要であるという良いメッセージとして多くの方々に届くことを期待しております。

「久保 智英 プロフィール」

公益社団法人日本産業衛生学会産業疲労研究会 代表世話人

【疲労による企業の経済損失額の算出方法について】

STEP①:健康関連総コストの数値との紐づけとなるデータ加工

STEP②:10万人データの加工

・『休養・社会活動満足度』×『ストレスチェック』でA~Dの4象限に分類

・疲労関連指標×上記データを、性別、年代別で抽出を行う

STEP③:①健康関連総コスト・就労人口などと、②10万人データとの紐づけ

両データの『相対的プレゼンティーイズム』データで紐づけを行う

STEP④:③の紐づけ積みデータから、「プレゼンティーイズムによる企業の経済損失額(健康関連総コスト)」の算出

STEP⑤:③の紐づけ積みデータから、疲労症状による「プレゼンティーイズムによる企業の経済損失額(健康関連コスト)」の算出

STEP⑥:③の紐づけ積みデータから、疲労関連症状による「プレゼンティーイズムによる企業の経済損失額(健康関連コスト)」の算出

STEP⑦:⑤・⑥を合算して、疲労による、企業の経済損失額合計を算出

※疲労関連症状は、疲労以外の「めまいがする」、「頭痛がする」、「動悸や息切れがする」、「更年期障害」、「月経痛・月経不順・PMS」、「ブレインフォグ」、「難聴・音が聞こえづらい」、「冷え性」などを指しています。

出典1:厚生労働省保険局「コラボヘルスガイドライン」P35

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000171483.pdf

出典2:経済産業省「企業の『健康経営』ガイドブック〜連携・協働による健康づくりのススメ~改訂版第1版」P28

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei-guidebook2804.pdf

出典3:令和5年分民間給与実態統計調査結果(国税庁)

https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan/gaiyou/2023.htm

出典4:労働力調査(基本集計) 2025年(令和7年)5月分結果

https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/

■疲労による企業の経済損失、年間15.2兆円の衝撃

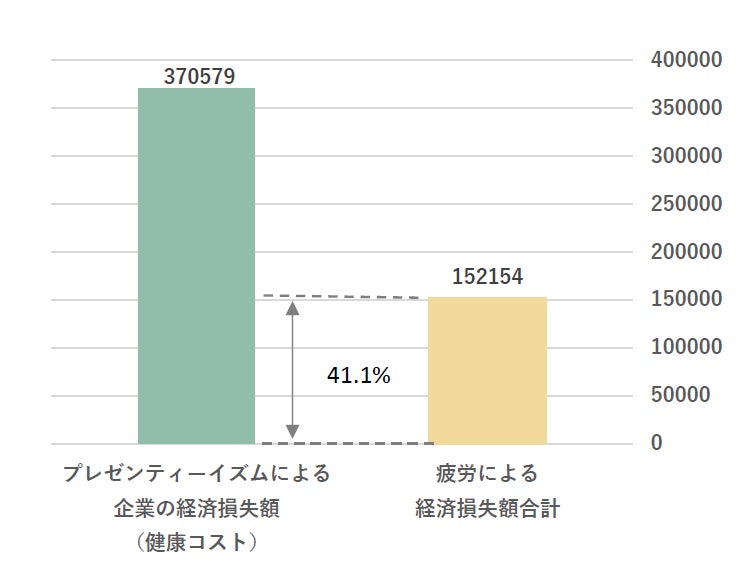

健康関連コストに準じた分析の結果、プレゼンティーイズムによる損失額を37兆0579億円と定義し、そのうち疲労関連による経済損失額は15兆2154億円(全体の41.1%)と算出されました。

※この数値は、プレゼンティーイズムによる企業の従業員一人当たりの経済損失額(健康関連総コスト)(約56.5万円)から疲労の影響度を考慮して導き出されています。

図表2:企業の従業員への経済損失額の疲労による割合・金額 単位:億円

■疲労による経済損失15.2兆円、うち10.3兆円分の疲労症状が顕在化

疲労関連による経済損失額の内訳を見ると、すでに顕在化している疲労症状による経済損失が10.3兆円(67.7%)と最も大きな割合を占めています。将来的な疲労症状リスクとして予測される経済損失が約3兆円(19.5%)となっています。また、疲労関連症状による経済損失も約1.9兆円(12.8%)存在し、潜在的な問題として看過できない状況です。これらの数値は、疲労対策が企業の経営課題であることを示しています。疲労による経済損失額を男女別に分析すると、総額15.2兆円のうち、男性が10.3兆円(68.0%)、女性が約4.9兆円(32.0%)を占めています。男性の内訳では、顕在化している疲労による損失が6.9兆円と最も大きく、将来的リスクが約1.7兆円、疲労関連症状が約1.5兆円となっています。一方、女性は顕在化している疲労による損失が約3.3兆円、将来的リスクが1.1兆円、疲労関連症状が約0.4兆円です。全体的に男性の方が、経済損失額が大きく、特に顕在化している疲労の影響が顕著です。

図表3:疲労による経済損失額の内訳(男女別) 単位:円

■従業員1人年間22.7万円の疲労による経済損失に

全体の損失額の約15.2兆円を従業員1人当たりに換算すると、年間損失額は平均22.7万円となっています。内訳を見ると、男性の損失額が約10.3兆円で1人当たり28.4万円、女性が約4.8兆円で1人当たり16.0万円となっています。

図表4:1人当たりの疲労による経済損失額 単位:円

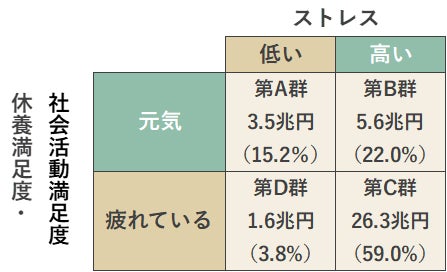

参考データ(STEP③の算出について)

疲労による経済損失を(「休養満足度」+「社会活動満足度」)×「ストレスチェック」を活用し、4群を作成し分析を行いました。4群で分析すると、第C群(休養・社会活動が低く、高ストレス者)が26.3兆円(59.0%)を占め、現在の経済損失の中核となっています。第B群(休養・社会活動は高いがストレスが高い)は5.6兆円(22.0%)であり、一見活動的に見えながらもストレスにより、将来的に大きな生産性低下を引き起こす潜在的リスク層として注目すべき存在です。一方、第D群(休養・社会活動が低いが、低ストレス)の1.6兆円(3.8%)は、ストレスの視点では健康感は良好でありながらパフォーマンスに結びついていない層で、職場環境や業務内容の改善により生産性向上の余地がある群といえます。このように、各象限の特徴を踏まえた適切な介入施策の検討が重要です。

※休養・社会活動満足度:疲労度合の数値(休養満足度を算出(高い=元気))と、社会活動満足度(社会活動満足度を算出(高い=活動的意識がある)を掛け合わせて算出。

※ストレス:ストレスチェックのB項目(身体的ストレス)を基に算出。

図表5:4群(休養・社会活動満足×ストレス)における、人口構成と経済損失額 単位:%、円

【ココロの体力測定 2025調査概要】

調査名: 「ココロの体力測定 2025」

期間: 2025年 4月25日~5月25日

SCR調査対象: 全国の20~79歳の10万人(男女各5万人)

※今回使用した対象:有職者75,759サンプル

方法: インターネット調査

SCR調査項目: 15問

※疲労度合項目:厚生労働省「ストレスチェック」B項目を基に独自加工して、点数化

※サンプル数は男女各5万人で、各都道府県500サンプル以上を確保し、その後人口比率(都道府県、年代、有職割合)でウエイト修正した。

【休養学 書籍のご案内】

「休養学 あなたを疲れから救う」

出版社:東洋経済新報社 発売日:2024年2月28日

「疲労学 毎日がんばるあなたのための」

出版社:東洋経済新報社 発売日:2025年8月29

「寝てもとれない疲れが消える マンガでわかる休養学」

出版社:KADOKAWA 発売日:2025年7月2日

【SNSにて 休養学の最新情報を配信中】

LINE:@98gaku

TikTok:@98teacher_katano

【神奈川県「未病産業研究会休養分科会」 概要】

未病産業研究会は、超高齢社会において、新たな成長産業となる未病産業を創出し、拡大していくことで、健康寿命の延伸と経済の活性化を目指すとともに、次世代の新たなヘルスケア社会システムを構築し、発信していくことを目的としています。そのもとで、「休養」をテーマとした分科会を令和2年に設立し、休養市場の分析や休養に関する普及・啓発などの活動を行っています。

神奈川県未病産業研究会ホームページ:

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/cnt/f536433/index.html

【公益社団法人日本産業衛生学会 産業疲労研究会】

日本産業衛生学会の産業疲労研究会は、働く人々の疲労の問題をテーマにして1951年に日本産業衛生協会の産業疲労委員会として設立され、1972年に現在の名称となりました。歴代の代表世話人の中には「過労死」の名付け親でもある上畑鉄之丞先生も名を連ねている由緒ある研究会です。本研究会では、産業労働における疲労の問題をいかに把握、評価して、どのような対策を講じるべきかについて議論を重ねています。研究会の主なこれまでの活動としては、「自覚症しらべ」調査票等の疲労度の測定ツールの開発や、職場環境改善の方法の検討を行って来ました。さらに最近では、当時、注目されていなかった「勤務間インターバル」の問題を2014年、「つながらない権利」の問題を2018年に、それぞれシンポジウムを他に先駆けて開催する等して、働く人々の疲労の疲労回復に重要なテーマを社会に発信してきました。

https://square.umin.ac.jp/of/index.html

【一般社団法人日本疲労学会 概要】

理事長:渡辺恭良(神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科特命教授、理化学研究所名誉研究員、大阪公立大学健康科学イノベーションセンター顧問、大阪市立大学名誉教授、一般社団法人日本疲労学会 理事長、般社団法人脳体力振興協会理事長、Integrated Health Science株式会社 代表取締役CEO)

副理事長:片岡洋祐(神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 特命教授)

【一般社団法人日本リカバリー協会 概要】

所在地:神奈川県厚木市中町4-4-13 浅岡ビル4階

会 長:渡辺恭良(神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科特命教授、理化学研究所名誉研究員、大阪公立大学健康科学イノベーションセンター顧問、大阪市立大学名誉教授、一般社団法人日本疲労学会 理事長、般社団法人脳体力振興協会理事長、Integrated Health Science株式会社 代表取締役CEO)

副会長:水野敬(神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 特命教授、大阪公立大学健康科学イノベーションセンター 特任教授/副所長、一般社団法人日本疲労学会 理事/事務局長)

顧 問:大谷泰夫(神奈川県立保健福祉大学 理事長、元内閣官房参与)

松木秀明(東海大学 名誉教授、健康評価施設査定機構 理事)

田爪正気(東海大学 健康科学部元教授)

代表理事:片野秀樹 博士(医学)(博慈会老人病研究所客員研究員、Genki Vital Academy 顧問)

提携:ゲンキ・バイタルアカデミー(ドイツ)

URL:https://www.recovery.or.jp/

【リカバリーの定義】

心身の活動能力の減退した機能を回復し、休養をもって生理的・心理的資本である活力を蓄えて次に備えることである。

<報道関係者お問い合わせ先>

一般社団法人日本リカバリー協会

メール:info@recovery.or.jp

すべての画像