「中国企業の倒産~日本企業との比較~」レポートを発表~過去最多を更新した中国企業倒産件数、中国でのビジネスを成功させるポイントとは?~

法人会員向けに与信管理クラウドサービスを提供するリスクモンスター株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:藤本 太一)は、「中国企業の倒産~日本企業との比較~」レポートを発表いたしました。

調査の背景

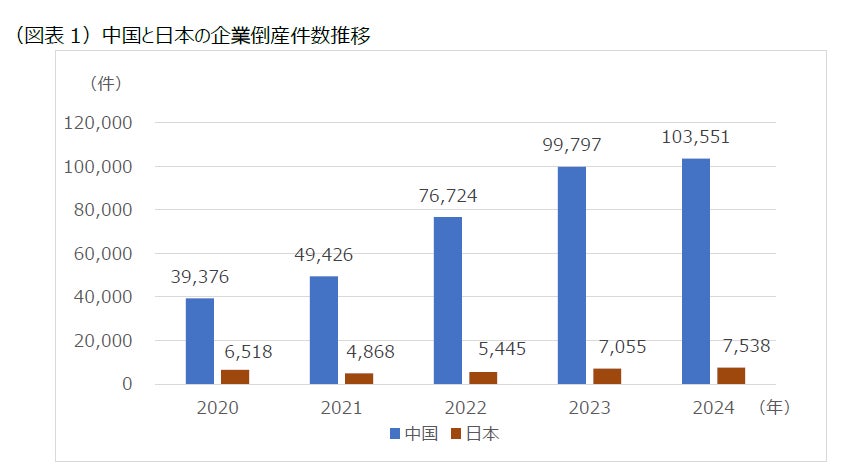

2024年、中国における企業倒産件数は10万件を超え過去最多となり、日本の約13.7倍という水準に達しました。中国企業数は日本の11倍に上るものの、倒産件数はそれを上回る比率で推移しており、経済環境の不安定さが浮き彫りになっています。こうした状況の中、中国企業と取引を行う日本企業は、今後どのような点に注意して取引をすべきでしょうか。

本レポートでは、中国と日本の企業倒産件数や法的手続きに着目し、中国でのビジネスにおける注意点やリスクへの備えについて整理しました。

「中国企業の倒産~日本企業との比較~」サマリー

●倒産件数は過去最多、日本の約13.7倍に

中国企業の倒産件数は増加傾向にあり、2024年は10万件を超え、過去最多を記録しました。中国の企業数が日本企業数の約11倍であるのに対し、倒産件数は約13.7倍となっており、倒産リスクが高い実態が明らかになりました。

●一般債権の平均配当率はわずか0.8%、法的手続での回収は困難

日本では破産手続きが概ね1年以内に終了し、配当率も10%以下とはいえ一定の水準が保たれています。一方、中国では一般債権の平均配当率はわずか0.8%にとどまり、倒産後の債権回収は極めて困難であることがわかります。

●日系企業の約半数が「回収異常」を経験、86%が「倒産リスクは今後も増加」と予測

中国に拠点を持つ日系企業へのアンケートでは、約半数が「過去3年間に回収遅延や貸倒れを経験」と回答。さらに、86.0%が「今後も倒産件数が増える」と見ており、債権未回収リスクの高まりが懸念されています。

▼本編はダイジェスト版です。本調査詳細は、「リスモン調べ」掲載サイトからもご覧いただけます。

https://www.riskmonster.co.jp/study/research/

「中国における債権保全・回収の実態」セミナー開催情報

中国は、地理的・経済的に近く、多くの企業にとって魅力的なビジネス展開先のひとつですが、法制度や慣習は日本と大きく異なります。債権の保全・回収においても、制度や実務を正しく理解しておかないと、予期せぬリスクに直面する可能性があります。

本セミナーでは、中国の法制度の精通した弁護士と現地の企業調査・分析を数多く支援してきた実績のある専門家が、中国と日本の債権保全・回収制度の違いや、実践的なリスク対策について詳しく解説します。中国でのビジネスを展開・検討中の企業担当者様に最適な内容です。

セミナー名 : 中国における債権保全・回収の実態/中国での企業調査や分析方法

開催日時 : 2025年7月9日(水) 14:00~16:40

講師 : 弁護士法人淀屋橋・山上合同 弁護士 金大燁氏/リスクモンスターチャイナ 総経理 財津隆宗氏

▼セミナーのお申込み・詳細はこちら

https://www.riskmonster.co.jp/post-19027/

調査結果

(1)中国企業の倒産件数は過去最多を記録、日本の約13.7倍に

2024年11月時点の中国の企業数は6,086.7万社(前年比+5.4%)となっており、日本の企業数554.2万社の約11倍の規模で企業活動が行われています。他方、中国企業の倒産件数は増加傾向にあり、2024年では過去最多となる10万3,551件を記録しています。企業数は日本の約11倍であるのに対して、倒産件数を比較した場合には約13.7倍(中国103,551件、日本7,538件)であり、中国企業の倒産リスクの高さが表れています。(図表1)

(2)一般債権の平均配当率は0.8%、法的手続での回収は困難

取引先が破産した場合、自社にとってどの程度のコストと期間が必要になり、最終的にどれほどの債権を回収できるのかは極めて重要な視点です。

日本では、2023年の破産既済事件(法人・その他)5,936件のうち、86.5%において審理期間が1年以内(※1)となっていますが、債権者への配当実施に至った事件は24.4%にとどまっています。配当実施事件においても、70.7%は配当率が10%以下(※2)となっています。

一方、中国では、上海破産法廷が公開した2023年のデータによると、破産清算案件の平均審理期間は291日、一般債権の平均配当率はわずか0.8%にとどまります。

このように、日中いずれの制度においても、破産手続が開始された場合の債権回収は極めて限定的であり、手続上での回収は見込みにくいのが現実です。したがって、事前の信用調査や債権保全によって、取引開始段階から未回収リスクの低減を図ることが確実な対策となります。

※1 審理期間は、破産手続の終結、および異時・同意廃止を対象に算出しており、個人破産事件も含む

※2 平成16年の日本司法統計年報によるデータ

(3)日系企業の約半数に回収異常、86%が「倒産リスクは今後も増加」と予測

リスクモンスターチャイナが行った2024年9月のアンケート調査では、中国所在の日系企業の約半数が「過去3年間に回収遅延や貸倒れを経験」、86.0%が「今後も倒産が増える」と回答しました。

これらの結果から、多くの日系企業が、中国では倒産リスクが高く、さらに中国経済の先行きに対する不透明感が強まる中で、債権未回収リスクが今後一層高まると懸念していることが分かります。

(4)破産手続きの種類と流れ

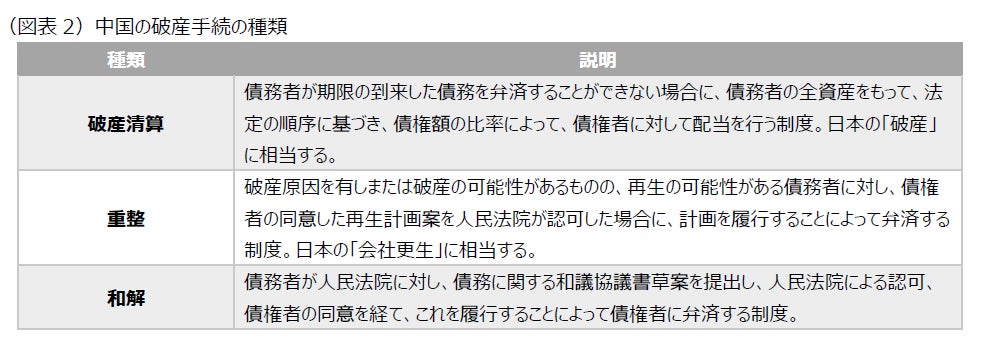

倒産に直面した際の備えとして、中国の法的破産手続を日本の法的倒産手続と比較して紹介します。

中国の法的破産手続には「破産清算」「重整」「和解」の3種類がありますが、実際には9割以上が「破産清算」として処理されているため、破産清算手続を中心に比較します。(図表2)

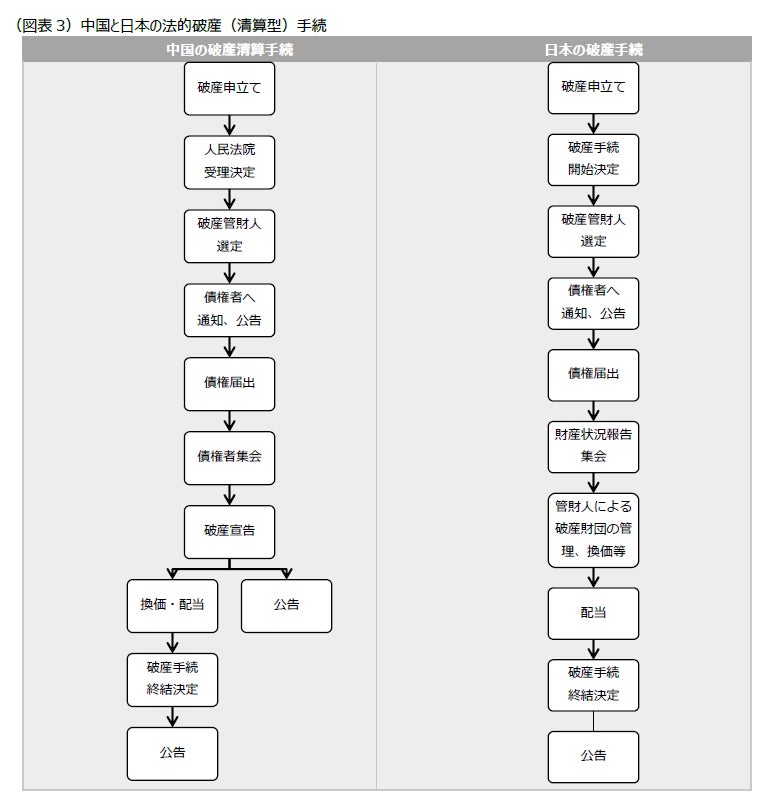

日本と中国の破産手続の流れは非常に類似しており、いずれも誰かが申立てを行い、裁判所がそれを受理・決定することで手続が開始されます。その後、管財人が債務者の財産を管理し、換価・配当を債権者に実施するという流れとなっています。(図表3)

(5)破産手続きの各プロセスにはどのような違いがあるのか(一部抜粋)

破産申し立ての違い ・・・ 破産の申立ては、中国でも日本でも債務者自身と債権者のどちらからも行うことができます。日本では、借金を抱えた債務者自身が経済的に立ち行かなくなったときに、自ら裁判所に申し立てる自己破産が一般的です。日本の司法統計によれば、2023年に全国で申し立てられた法人破産事件7,470件のうち、自己破産は7,317件(98.0%)となっており圧倒的に多くなっています。しかし、中国では、お金を返してもらえない債権者が、債務者を破産させる手続きとして利用されていることが多く、2024年の集計では、破産案件の85.0%は債権者が申し立てています。その要因の一つとして、日本では、破産を申し立てる時に破産管財人の報酬や管財業務、官報公告などの費用が含まれた高額な予納金が必要なのに対して、中国では予納金が必要なく、費用は後の財産処理で精算される仕組みとなっていることが挙げられます。

公告の違い・・・日本では、破産手続開始決定や終結決定などの公告は官報に掲載されます。官報は、法律や政令などを掲載し、休日を除き毎日発行されており、90日間はオンラインでも閲覧可能です。中国では、最高人民法院が、破産案件の情報共有と審理の効率化を図るために、2016年8月より「全国企業破産重整案件情報網」という専用サイトを運営しており、債務者情報の公開や債権者・管財人によるオンライン申請、オンライン債権者集会や電子投票機能まで対応しています。

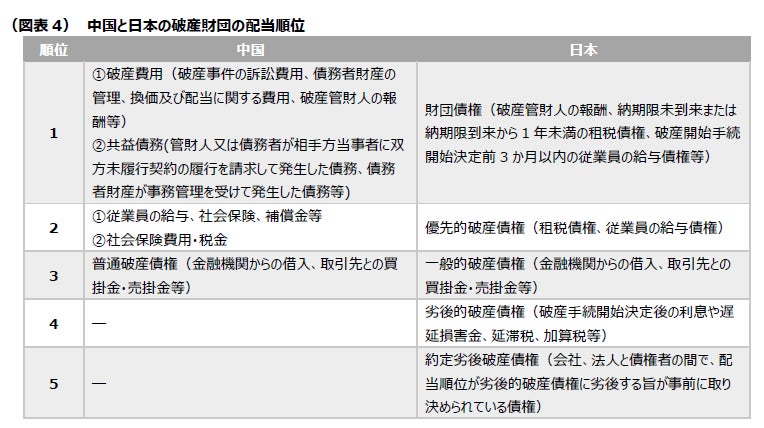

配当順位の違い・・・日本では、財団債権、優先的破産債権、一般的破産債権、劣後的破産債権、約定劣後的破産債権の順位で破産財団の配当が行われます。中国では、破産費用、共益債務、従業員給与、税金、普通破産債権の順に配当が行われます(図表4)。配当順位について日中で共通する点が多く、いずれも破産手続を進めるための費用や従業員の給与や税金が優先されますが、一般債権者に対する配当は後順位となっています。

まとめ

中国市場において、倒産発生リスクの高さや、倒産時の債権回収率、コスト、期間長期化など、それらの負担は、企業経営にとって無視できない要素となります。こうしたリスクを踏まえ、中国でビジネスを成功させるためには、倒産リスクを念頭に置き、債権の未回収リスクを最小化することが重要です。

取引先に対しては、信用調査を徹底し、財務状況や支払い能力を評価するなどの対応が不可欠です。一方、自社においては、取引先全体の債権状況をチェックし、回収の遅れや異変を早期に察知できる体制の構築が求められます。さらに、債権回収の重要性や関連法令理解など、与信管理教育・研修体制を整備し、リスク管理体制を強化していくことが必要です。

▼本編はダイジェスト版です。本調査詳細は、「リスモン調べ」掲載サイトからもご覧いただけます。

https://www.riskmonster.co.jp/

リスモングループでは、日本企業および中国現地の日系企業に向けて、与信管理体制構築や教育・研修の強化を支援しています。無料セミナーも随時開催しておりますので、ぜひご参加ください。

▼セミナー開催情報はこちら

https://www.riskmonster.co.jp/seminar/

▼リスモンサービスパンフレットのダウンロードはこちら

https://www.riskmonster.co.jp/inquire/

リスモン調べとは

リスモンが独自に調査するレポートのことです。これまで企業活動関連の調査として「100年後も生き残ると思う日本企業調査」「環境への配慮が感じられる企業調査」や「この企業に勤める人と結婚したいアンケート調査」などを発表しており、今後も「企業活動」に関するさまざまな切り口の調査を実施することで、企業格付の更新に役立てていくとともに、情報発信を行うことで新しい調査ターゲットの創出、新サービスの開発などに取り組んでいます。

掲載サイトはこちら:https://www.riskmonster.co.jp/study/research/

リスクモンスター株式会社

2000年9月設立。同年12月よりインターネットを活用した与信管理業務のアウトソーシングサービス、ASPクラウドサービス事業を開始しました。以来、法人会員向けビジネスを要として、教育関連事業(定額制の社員研修サービス「サイバックスUniv.」)やビジネスポータルサイト事業(グループウェアサービス等)、BPOサービス事業、海外事業(利墨(上海)商務信息咨詢有限公司)にサービス分野を拡大し、包括的な戦略で事業を展開しています。

リスモングループ会員数は、2025年3月末時点で14,442(内、与信管理サービス等7,890、ビジネスポータルサイト等3,067、教育事業等2,989、その他496)となっております。

【会社概要】

社名:リスクモンスター株式会社

本社所在地:東京都中央区日本橋2-16-5 RMGビル

代表取締役:藤本 太一

設立:2000年9月

上場区分:東証スタンダード市場(証券コード:3768)

HP:https://www.riskmonster.co.jp/

<報道関係の方からのお問い合わせ先>

リスクモンスター株式会社 広報担当

TEL :03-6214-0350

MAIL: press@riskmonster.co.jp

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- 経営・コンサルティング財務・経理

- ダウンロード