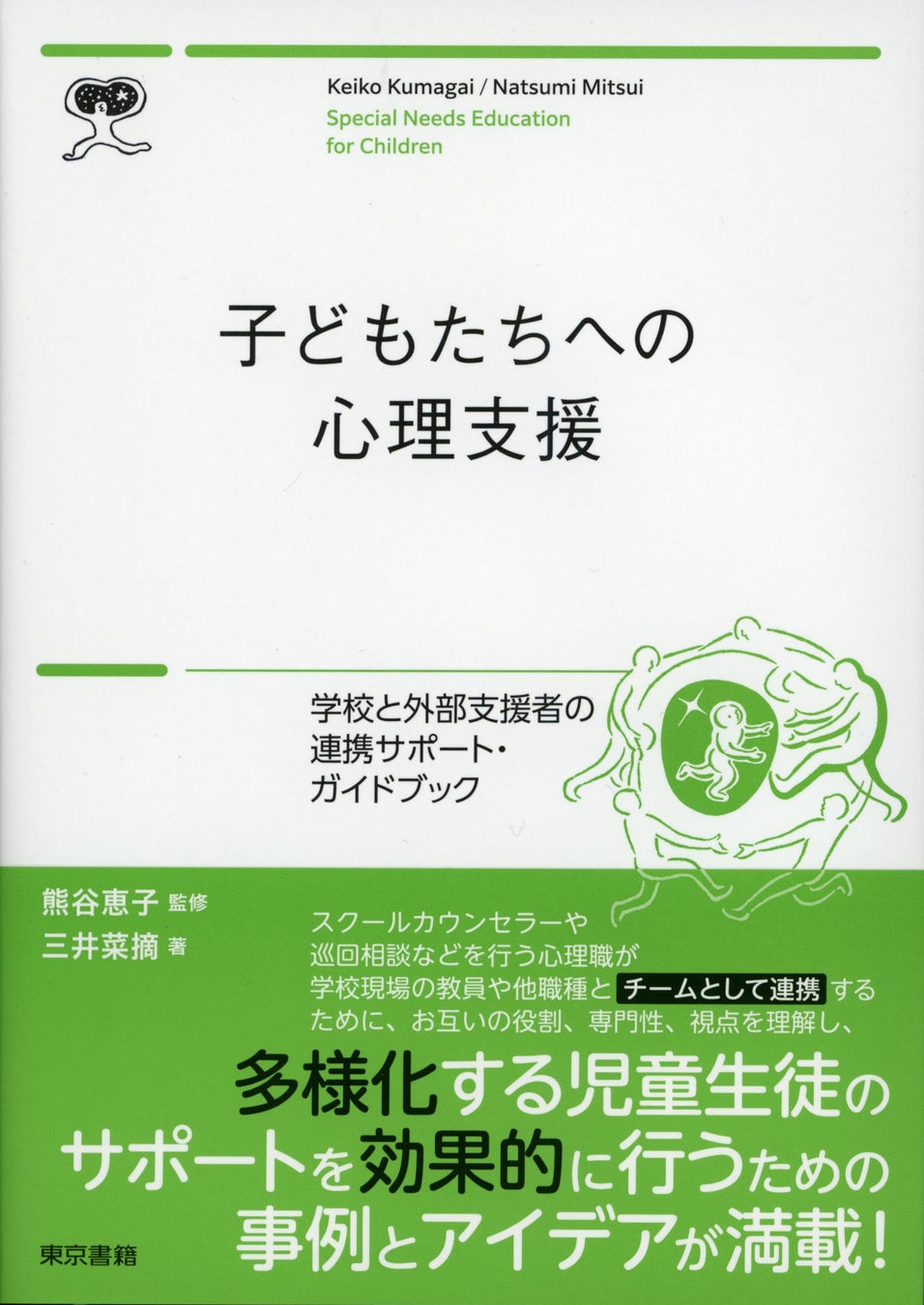

支援が必要な子どもたちのために、学校とスクールカウンセラー、巡回相談等の外部支援者との連携をサポートするガイドブック! 書籍『子どもたちへの心理支援 学校と外部支援者の連携サポートブック』発売開始

東京書籍株式会社は、2024年3月11日に書籍『子どもたちへの心理支援 学校と外部支援者の連携サポートブック』(熊谷恵子/監修 三井菜摘/著)を発売いたしました。

解説

スクールカウンセラーや巡回相談などの心理士が、学校現場の教員や他職種とチームとして連携し、お互いの役割、専門性、視点を理解して関わるすべての人の力を最大活用でき、多様化する児童生徒(学習の困り感、虐待や家族間の問題、外国人児童生徒など)の心理支援を効果的に行うための、学校生活をより良くするための事例とアイデア満載!

監修者 序文

現在の学校には、障害のある子ども、外国から来て日本語がわからない子ども、家庭環境のたいへんな子どもなど、さまざまな立場におかれた子どもがいます。

日本は、1994 年に国連との間で子ども権利条約を批准しました。この中では、①子どもの差別禁止、②子どもの最善の利益、③生命、生存及び発達に関する権利、④子どもの意見の尊重の4つの原則が示されています。2022 年には改正児童福祉法により、虐待などに対応する児童相談所の保護の権限を強化するなど法的枠組みも整理されてきました。

また、障害者施策では2013 年障害者差別解消法を成立させた上で、2014 年には国連との間で障害者権利条約(障害者の権利に関する条約の略称)を批准し、障害のある人への配慮や支援についての枠組みを変えてきました。コロナ禍で遅れはしましたが、2022 年8 月、障害者権利条約の実施状況の検証について、国連の障害者権利委員会との建設的な対話が行われました。その中で、大きく2つの勧告がなされました。

一つは、第19 条「自立した生活および地域生活への包容」、もう一つは第24 条「教育」に関することです。第24 条「教育」については、「分離された特別支援教育をやめ、すべての子どもを地域の学校に包容するようにする。そこでは、障害のある子どもが合理的配慮と必要な個別の支援を受けられるようにする」という意見です。

通常の学校での普通教育は、国の一種類の学習指導要領により行われている日本で、このようなインクルーシブ教育が可能かどうかは議論の余地はあると思いますが、障害のあるなしにかかわらず、学校にいるすべてのマイノリティの子どもに対して何らかの形で個別に対応する必要があります。

このような状況の中で、学校は、心理士(スクールカウンセラー、巡回相談員等)、社会福祉士(スクールソーシャルワーカー等)等、警察など、さまざまな機関と連携しながら子どもたちを支援するようにと、新たな「生徒指導提要 改訂版」(2022 年12 月)でも述べられてきています。

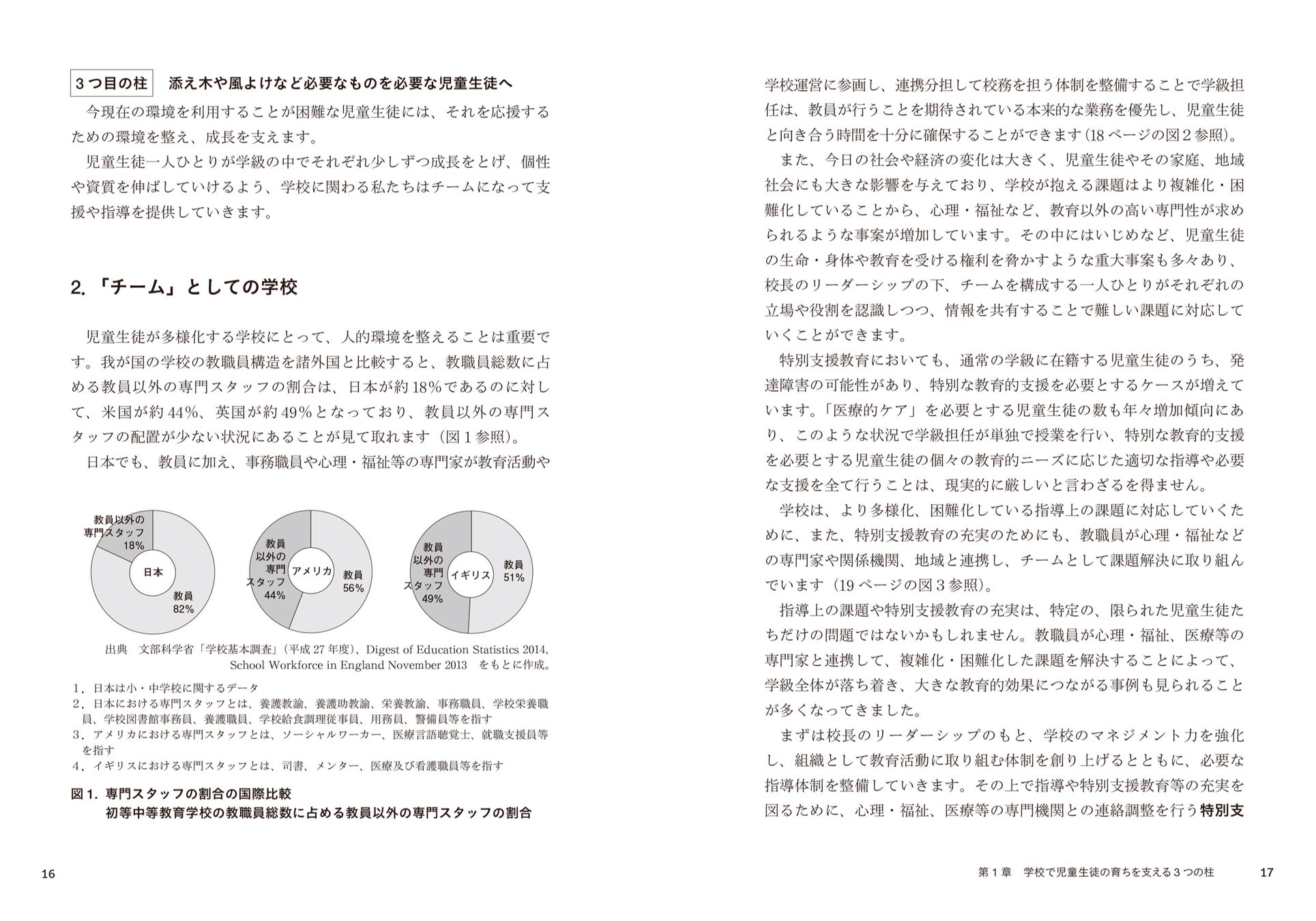

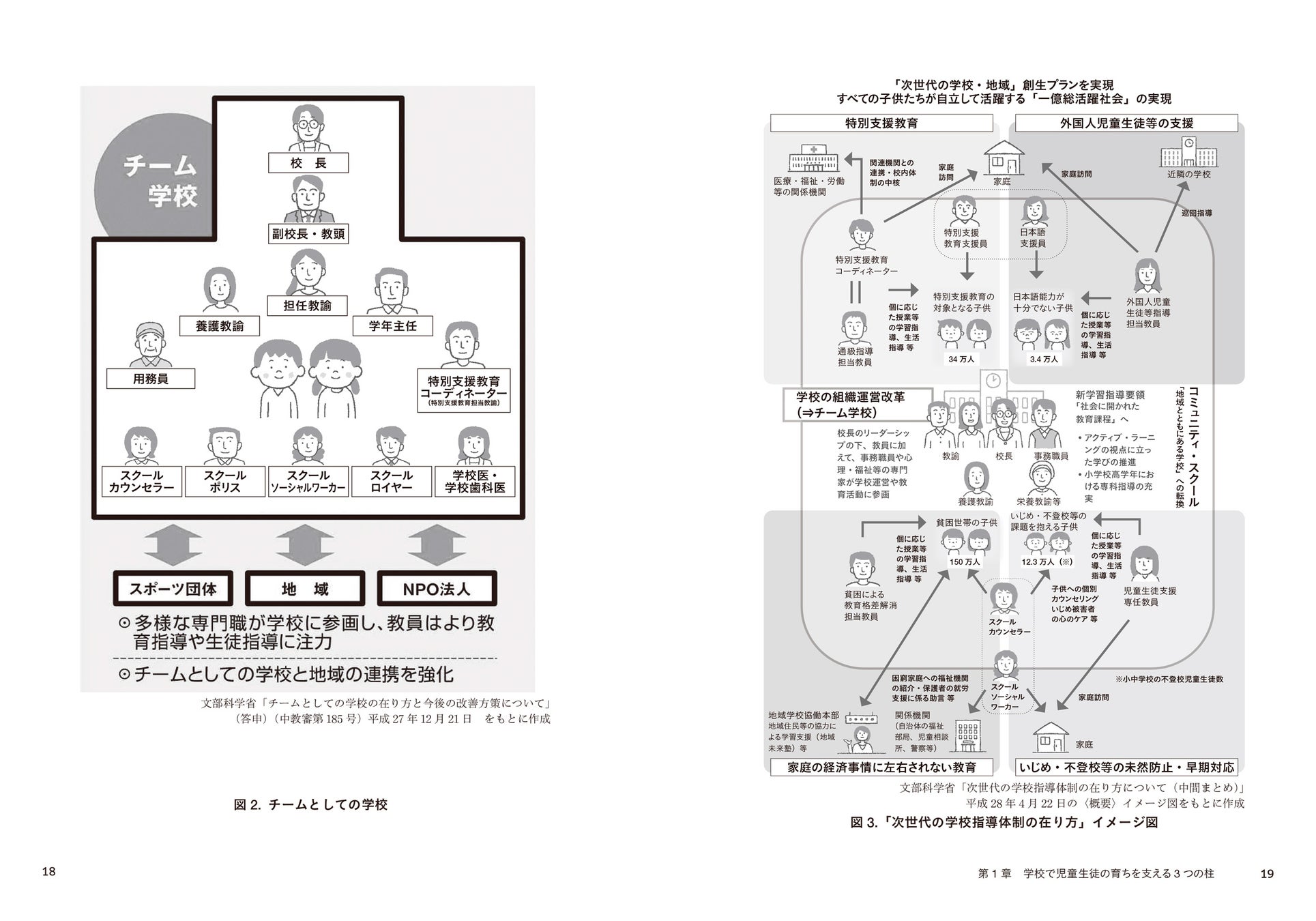

それに先立ち2016 年の第102 回初等中等教育分科会では、「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」検討が行われており、学校の子どもを守るため「チーム学校」という用語の「チーム」や「多職種連携」の「連携」などといった言葉が目立ってきています。

しかし、「『チーム』として『連携』する」ということはお互いのことを知らずして行うと、一人で行う仕事以上に効果的ではなくなってしまいます。例えば、相手に対する連絡・報告・相談を行う、相手の立場で、情報や資料を用意するなど、連携する先の相手が何を知っているのか、何を知らないのか、を知らないと、チームである先の人との連携は効果的に機能しません。

本書は、学校と外部支援者・他機関との連携を行う際に双方向の情報交換をうまく行うように作成しているものです。ここでは特に、発達障害児等に関わりが深い心理士と学校との連携に焦点を当てています。学校外部から学校に入る心理士からの視点、学校から学校外部支援者に対する視点等、お互いの仕事を知り、学校が外部からくる心理士等に対して、どのようなことを伝えなければならないか、また、学校外部の心理士等は、学校の中の教職員に対してどのようなことを伝えなければならないか、ということを書いています。お互いは、学校の中で、どのような役割を担って、どのように動いているのか、ということを説明し、お互いの役割理解を促進しようとしています。

例えば、学校内で〇〇委員をやっている教職員のA 先生は、学校の中でどのような役割を担っているのかを知り、学校外の心理士から、どのようなことを伝えると学校でその情報が機能して子どもの支援に役立つのかを知ることができると思います。

また、学校外からの巡回相談員に対して、学校から「〇〇くんが心配なので、〇〇くん中心に見てください」と言い、それだけで終わっていないでしょうか。心理士は、そのクラスの全ての子どもの顔と名前を把握できていません。心理士の教室の巡回の際には、座席表があると非常にありがたいのです。前からみた座席表ではなく、後ろからみた名前入りの座席表を渡してもらえると助かります。細かいことではありますが、このようにお互いの立場を知り、少しでも児童生徒の理解のために動けるようになることが大事です。

本書を、連携の仕方を考えるための元としていただき、子どもの支援が効果的に行われるように切に願っています。

2024 年1 月

監修者 熊谷恵子

著者 はじめに

近年、児童生徒の多様性を尊重しながら学校生活を充実させることへのさまざまな課題が挙げられています。例えば、教育格差の問題、外国人生徒の増加やそれに伴うサポートの必要性、マイノリティーの権利を保障できる教育プログラムや個別的な支援体制の不足、教員による対応の困難さなど、現行の教育システムの中で適切な対応を行うことの難しさが浮き彫りになっています。

学校が、多様性を認め受け入れることのできる教育環境となるために、それぞれの児童生徒が異なる背景や価値観を理解し、それぞれの考え方の違いや興味関心の差を尊重し、多様な文化や人種に触れていくことが必要です。その中で感じるさまざまな葛藤や違和感が、聞く力や考える力を育み、また対話する経験は、今まで以上に児童生徒にとって一人ひとりの成長の種となると考えられます。

しかしながら、昨今は時代や環境が変化するスピードが速く、この急激な変化にさらされる児童生徒にとっては、日常的にストレスを抱えることも少なくありません。その中で心理的サポートが必要とされる場面が増えています。日常的ストレスが、「つまずき」ではなく、「成長につながる、対応できる範囲のストレス」となるためには、「いつ」「どこで」「誰が」「どのように」心理的サポートを行うとより有効なのかを考え計画していく心理的アプローチが不可欠といえるでしょう。

心理的アプローチにおいては、児童生徒の心の健康を重視し、ストレスを抱えた時に、スクールカウンセラーと話をする機会を定期的にもつ、また心理的サポートが可能な教員と話すことなどを通して、児童生徒が自分の感情や思考を整理したり、健全にストレスに対処することができるように助けます。そして、不登校やいじめなどの問題に児童生徒が自身の力で対応しようとする時の心の支えになります。スクールカウンセラーや巡回相談員など私たちのような学校現場で働く心理士が教員と協働することで、構造的エンカウンターの手法を援用した人間関係力を向上させるプログラムや、アサーションプログラム、キャリア教育やソーシャルスキルトレーニング、アンガーマネージメントなどを導入する動きもあります。現在の学校では一人ひとりの児童生徒に対するものから学級集団全体に対するものまで、さまざまなレベルでの心理的アプローチが展開されはじめています。

また、心理的アプローチは、児童生徒の心の健康を重視するだけではなく、学校内のコミュニケーションや協力関係の強化にも効果的です。ある学校では、教員と心理士が協力して行うワークショップを通じて、児童生徒間のコミュニケーションスキルを向上させるプログラムを実施しています。このプログラムにより、児童生徒たちは自分の感情や意見を適切に表現し、他者と協力する能力を高めています。

さらに、学校が家庭や地域との連携を行う上でも、心理士が学校の立場に立って物事を捉え整理し、よりよい関係づくりのための提案をすることで学級運営を助けることができます。

学校で働くさまざまな職種の大人たちが、お互いの専門性や特徴を理解し、協力関係を構築しつながること、この本はそのような場面を想定し、そこで必要とされる知識や技術、そして心理士である我々を使いこなしていただくためのアイデアやノウハウを提供したいと考えています。私たち大人が一つのチームとして、多様なニーズを抱え学校生活を送る児童生徒をサポートするためには、児童生徒の状況の見極めや対応すべきポイントや手立て等について共有できる考え方をベースにして、それぞれが専門性を発揮する臨機応変でゆるやかな絆が必要です。本書はその共有できる考え方を見つけるきっかけの提供を試みています。

一番に私たちが大切にしたいことは、児童生徒一人ひとりの話にじっくりと耳を傾けることです。

児童生徒には、それぞれ学校生活に期待することや、それに伴う悩みがあります。友達や仲間づくり、興味をもつ教科や活動、安心できる環境や自分らしさを見つけることができる楽しいイベントや行事、チャレンジできる機会、それに個々のニーズへの配慮など、一人ひとり状況や思いは異なります。家庭生活や地域のことで困っている場合もあります。

心理的サポートは、児童生徒本人たちの困りや周囲の人々の困りがかかわりの入り口となることが大半ですが、そうではあっても、場面や状況にとらわれず、まずは本人の気持ちや思いをていねいに聞くことから始めることが大切です。

本書では、まず最初に、学校で働く心理士とそれを取り巻く関係者のために「学校とはどのような所なのか」説明をしていきます。 それらは、「学校という教育資源と児童を支える基盤となる教育行政や福祉等の基礎知識」、「学校で要求される心理専門家としての仕事とはどのようなものか」、「多くの大人が協働するためのチーム作りについて」などいくつかの側面にわたります。その上で、学校生活の主人公である児童生徒の理解と支援について「状況の見取り方」や 「児童生徒・保護者について情報を共有し、方向性を導き出せるカンファレンスの実際」などに触れていきます。その上で、学校を取り巻く心理的課題について具体的に取り上げました。

心理士が教員を中心とした他職種と連携することで、より仕事の精度を高められるよう、また、学校が児童生徒にとって成長できる場となり、やがては社会で自立することのできる、その一助に本書がなりますように。

2024 年1 月

三井菜摘

著者情報

監修者

熊谷恵子(くまがい けいこ)

筑波大学人間系教授、博士(教育学)、臨床心理士、言語聴覚士、公認心理師、特別支援教育士SV。

専門は、発達障害心理学、発達障害支援、教育相談。

主な著書に『アーレンシンドローム 光に鋭敏なために生きづらい子どもたち』2018年( 幻冬舎)。

共著に『算数障害スクリーニング検査 適切な学習指導は正確なアセスメントから』2023年 (Gakken)、など。

著者

三井菜摘(みつい なつみ)

東京女子大学文理学部心理学科卒業。筑波大学大学院教育研究科カウンセリング専攻修了。教育学修士、学校心理士、ガイダンスカウンセラー、公認心理師。

明治安田こころの健康財団子ども療育相談センター、船橋市こども発達センターに勤務後、現在は東京都特別支援教室巡回相談心理士、千代田区巡回アドバイザー、品川区巡回訪問心理士、私立中高スクールカウンセラー、筑波大学心理・発達教育相談室非常勤相談員、合同会社アゼリア幼児教育研究所主宰。

コンテンツ

[目次]

第1章

学校で児童生徒の育ちを支える3つの柱

1 支援や指導のあり方と考え方

2 「チーム」としての学校

3 安心安全な学校生活を支える心理的サポート

4 児童生徒の多様性をふまえたサポート

5 多様な児童生徒一人ひとりに必要な支援を届けるためのサポート

特別支援の歩み〜人とつながり合う先に解決策はある〜黒川君江先生へのインタビュー

第2章

学校の教職員の役割

・教職員と連携するために 外部専門家の先生たちへ

1 構内資源 教職員とそれぞれの役割

2 児童生徒と教員を支えるその他の資源

Column1 特別支援教室に配置された「専門員」が“つなぐ“役割

第3章

校外の専門家の役割

外部専門機関・専門職と連携するために 学校の先生たちへ

外部専門機関・専門職との連携の実際

Column2 不登校の子どもたちとの出会い

Column3 スムーズな就学に向けての取り組み

第4章

心理士のケースフォーミュレーションを知る

1 ケースフォーミュレーションとは

2 学校現場で働く心理士の2つの役割

3 学校現場で働く心理士のために

Column4 学校における児童生徒の観察の実際

第5章

問題解決に繋がるカンファレンス

1 カンファレンスでは目的を明確に

2 目的達成のための場面設定を

3 個別の教育支援計画と個別の指導計画について

4 合理的配慮

5 就学相談について

6 個別最適化した学びについて

7 カンファレンスの実際

Column5 児童生徒の実態把握と仮説について

Column6 ある秋の日のカンファレンス

座談会 学校現場で心理士の力を最大限利用するためには?

第6章

連携のためのお役立ち支援ケース集

こんなとき、どうする?

1 連携する大人たちに役立つ支援ケース集

2 子どもたちのサポートに生かせる支援ケース集

3 「特別」という発想を変える

あとがき

参考文献

監修者・著者・執筆者略歴

<概要>

『子どもたちへの心理支援 学校と外部支援者の連携サポートブック』

■熊谷恵子/監修 三井菜摘/著

■定価2,090円(本体1,900円+税10%)

■A5・192頁

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像