【建築士の収入・キャリア調査2025】年収700万円以上の層が拡大! 資格取得が“待遇格差”の分岐点に?建築士1,007人に聞いた、収入・昇進・勉強法のリアルと「ストレート合格」に近づく学習環境とは?

建設・不動産関連の資格取得スクール「総合資格学院」を運営する株式会社総合資格(本社所在地:東京都新宿区、代表取締役:佐藤 拓也)は、全国の一級・二級建築士を対象に、「第2回 建築士の資格取得や年収に関するアンケート」を実施しました。

建築士は、一級建築士、二級建築士、木造建築士があり、難関試験を突破してはじめて手にすることができる国家資格です。

人々の生活の場である建築物を快適に利用できるよう施主の要求を基に設計し、完成までの工程において図面通りに工事が行われているかを確認する等の役割を担っています。

建築士というと華やかなイメージが先行しがちですが、実際は人々の生活に密着した人命を預かる職業であり、だからこそ強い責任感や倫理観が求められる職業でもあります。

当社が昨年、建築士資格取得者を対象に行った「建築士の資格取得や年収」に関する実態調査では、働き方や収入、学習方法などの実態が明らかになりました。

2回目の調査となる今回は、最新の建築士資格取得後の年収・待遇の実態や、合格に至るまでの道のりなどを深掘り調査しました。

●調査概要: 「第2回 建築士の資格取得や年収に関するアンケート」

【調査期間】 2025年6月24日(火)~6月30日(月)

【調査方法】 PRIZMAによるインターネット調査

【調査人数】 1,007人

【調査対象】 調査回答時に一級・二級建築士と回答したモニター

【調査元】 株式会社総合資格(https://www.shikaku.co.jp/)

【モニター提供元】 PRIZMAリサーチ

<調査結果のポイント>

▶ 「年収700万円以上」が昨年から8.2ポイント上昇し、3割超(34.0%)に

▶ 年収に対する満足度は「満足している」が昨年から4.4ポイント上昇し、7割超(73.9%)に

▶ 建築士資格取得後の変化は、1位「年収アップ」、2位「大型案件・責任ある仕事を担当」

▶ 建築士の6割以上(63.6%)が「新卒〜社会人3年以内」に資格試験対策の勉強を開始

▶ 資格予備校が「合格につながった」と回答した方の約4割(39.6%)が、ストレート合格

■一級・二級建築士それぞれの資格取得後の年収分布は?

はじめに、「建築士資格保有者の現在の勤務先」について尋ねたところ、『ハウスメーカー(26.3%)』が最多となり、『工務店(20.4%)』『ゼネコン(17.5%)』と続きました。上位に挙がった勤務先はいずれも住宅建築や施工の現場であり、建築士が従事する主なフィールドが「住宅領域」である実態が明らかになりました。

一級建築士と二級建築士で分けて見てみると、一級建築士は「ゼネコン勤務」が21.0%と、二級建築士の14.0%を大きく上回りました。

ゼネコンは商業施設や公共建築など大規模案件を手がけることが多く、取り扱える建物に制限のない一級建築士資格が求められる場面が多いため、この差は資格の等級と業務範囲の違いを如実に反映した結果といえるでしょう。なお、二級建築士は構造や規模に制限があり、主に木造や小規模な建築物を対象とする制度設計となっているため、今回の調査結果の就業傾向とも整合しています。

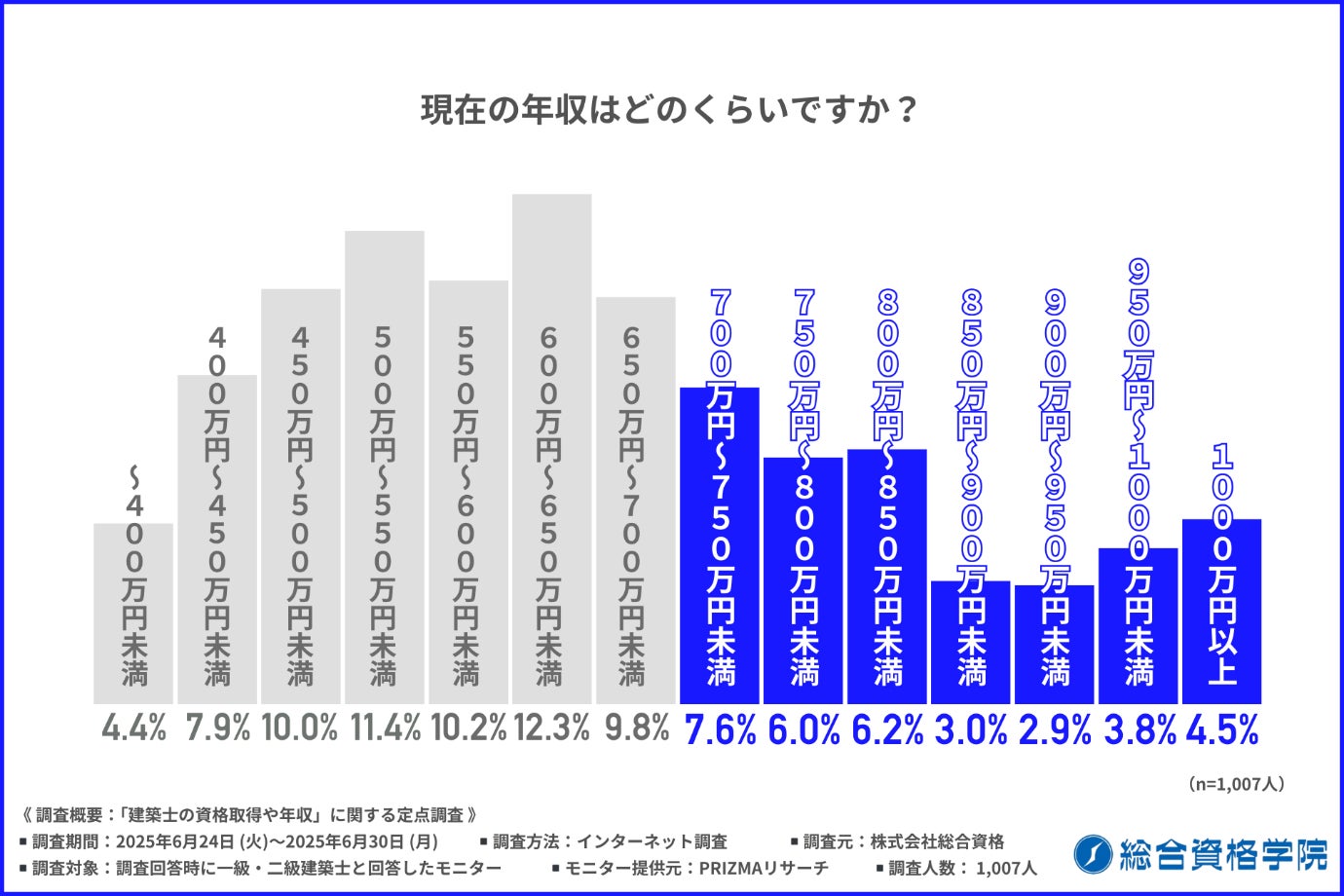

続いて、「現在の年収」について尋ねたところ、34.0%が「700万円以上」と回答しました。

昨年の調査では、「700万円以上」は25.8%であったことから、8.2ポイントの上昇となっており、業界や国が力を入れる担い手確保の一環である「建設業の賃上げ」が反映されてきている、前向きな結果と捉えることもできそうです。

一級建築士のみに絞ると44.2%が700万円以上と回答しており、約2人に1人が高年収層に位置づけられます。一方で、二級建築士ではその割合が23.7%に留まり、一級と二級の間には明確な年収の差が存在することが浮き彫りとなりました。

また、1,000万円以上の高所得者層も一定数存在しており、専門職としての市場価値が継続的に評価されていることがうかがえます。

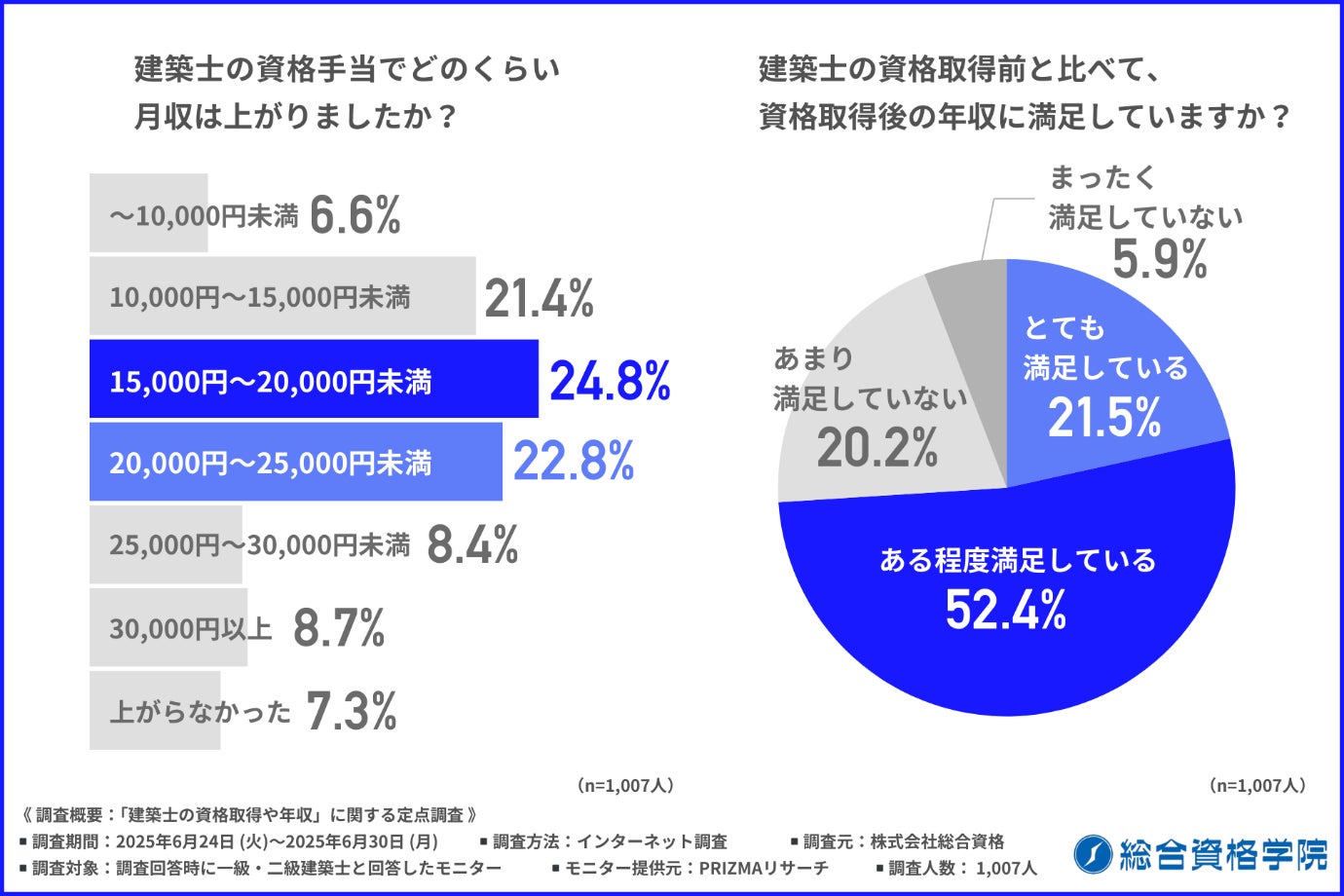

「資格手当による月収の上昇額」について尋ねたところ、『15,000円~20,000円未満(24.8%)』『20,000円~25,000円未満(22.8%)』が上位になりました。なかでも「20,000円以上」と回答した割合は40.0%にのぼり、昨年の35.8%から4.2ポイント増加しています。

一級建築士と二級建築士で分けて見てみると、一級建築士では『20,000円~25,000円未満(28.0%)』が最多で、次いで『15,000円~20,000円未満(26.6%)』『10,000円~15,000円未満(15.4%)』と続きました。一方、二級建築士では『10,000円~15,000円未満(27.2%)』が最多で、『15,000円~20,000円未満(23.1%)』『20,000円~25,000円未満(17.8%)』と続きました。

この結果から明らかなように、資格取得による手当の上がり幅は、一級建築士のほうが二級よりも大きいという傾向がうかがえます。特に一級で最も多かった『20,000円~25,000円未満』は、二級では17.8%にとどまっており、約10ポイントの差が見られました。また、月収が『20,000円以上』上がったと回答した方の割合は、一級が50.8%、二級が29.4%であり、全体で約21ポイントの差となっています。

一方で『30,000円以上』とする高額支給層も一定数存在し、資格手当の金額には企業ごとの制度格差があることが推察されます。

「建築士資格取得前と比べた年収に対する満足度」を尋ねたところ、7割以上の方が『とても満足している(21.5%)』『ある程度満足している(52.4%)』と回答しました。昨年の調査では、約7割の方が『とても満足している(17.0%)』『ある程度満足している(52.5%)』と回答しました。今回の結果と比較すると、満足層の割合は前年比で4.4ポイント上昇しています。

この背景には、建設業界全体で進められている「賃上げ」や「労働環境の改善」への取り組みが影響している可能性が考えられます。建築士という専門職に対して、給与水準や待遇の見直しを図る動きが、徐々に成果として現れてきたとも捉えられるでしょう。

■昇進・業務範囲・社内評価…待遇やキャリアはどう変わった? 建築士資格取得のさまざまなメリットが明らかに

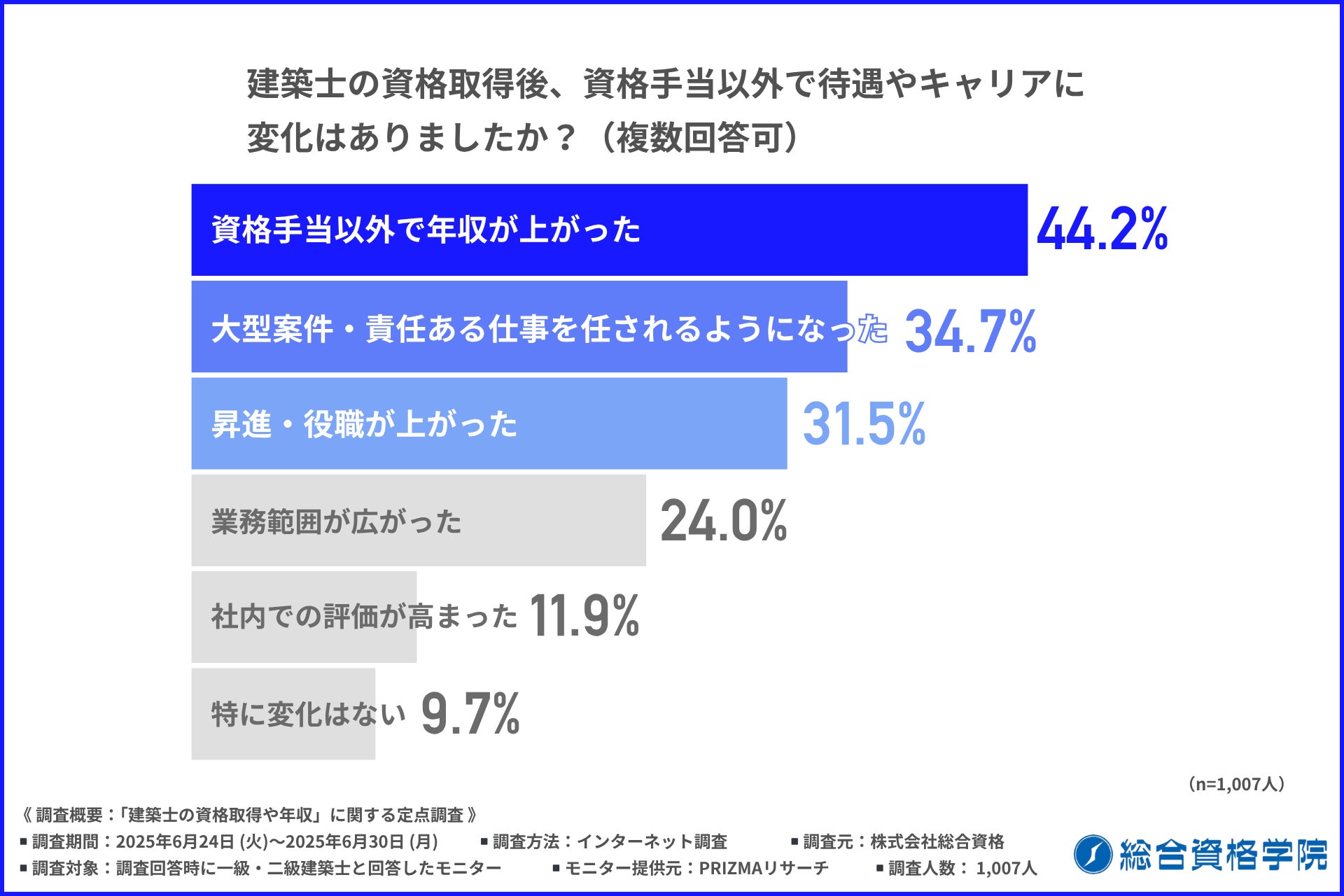

「建築士資格取得後の待遇やキャリアの変化」について尋ねたところ、『資格手当以外で年収が上がった(44.2%)』が最多となり、『大型案件・責任ある仕事を任されるようになった(34.7%)』『昇進・役職が上がった(31.5%)』と続きました。

建築士資格の取得が単なる手当支給にとどまらず、業務上の役割や職責にも直結している様子がうかがえます。特に「昇進」や「責任ある仕事」といった回答は、組織内での評価やポジション変化を伴っており、キャリア形成における重要な転換点となっていると考えられます。

では、具体的にどのような変化があったのでしょうか。

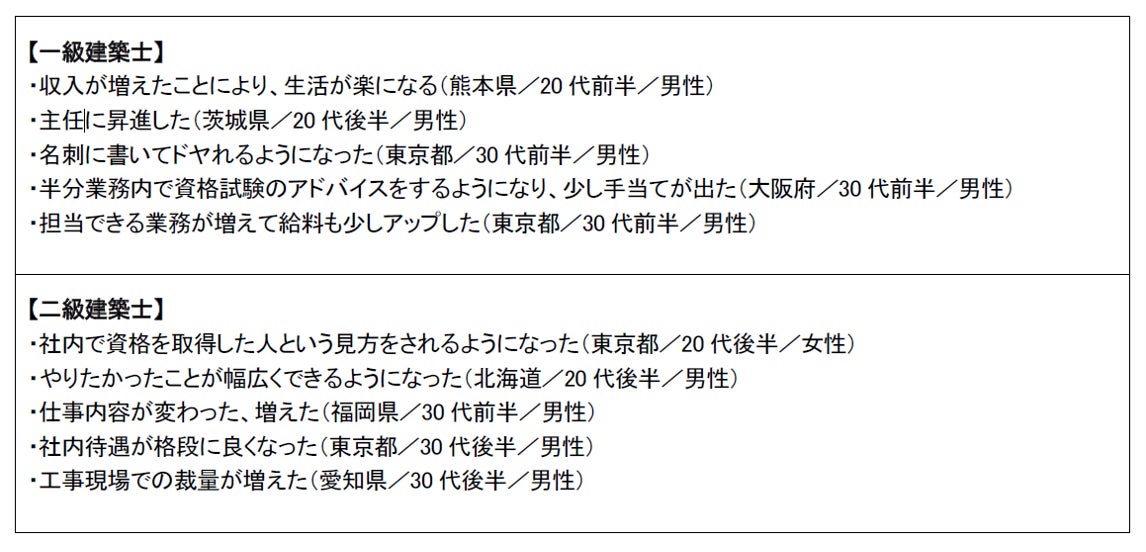

<建築士の資格取得後の待遇やキャリアの変化とは?>

収入や役職、業務内容、社内評価など、複数の側面での前向きな変化が確認されました。

一級建築士からは、収入や職責の変化が明確に語られていました。一方、二級建築士からは役割拡大による成長実感を挙げる声が目立ちました。

これらの声に共通するのは、建築士資格が単なる肩書きではなく、社内での立ち位置や役割、自己認識に明確な変化をもたらしているという点です。数値では捉えきれないリアルな変化があり、建築士資格の取得はモチベーション形成や仕事への意識に変化が見られることがわかります。

■合格までの受験回数は…? 勉強開始は「社会人として働きながら(~3年くらい)」からが最多に

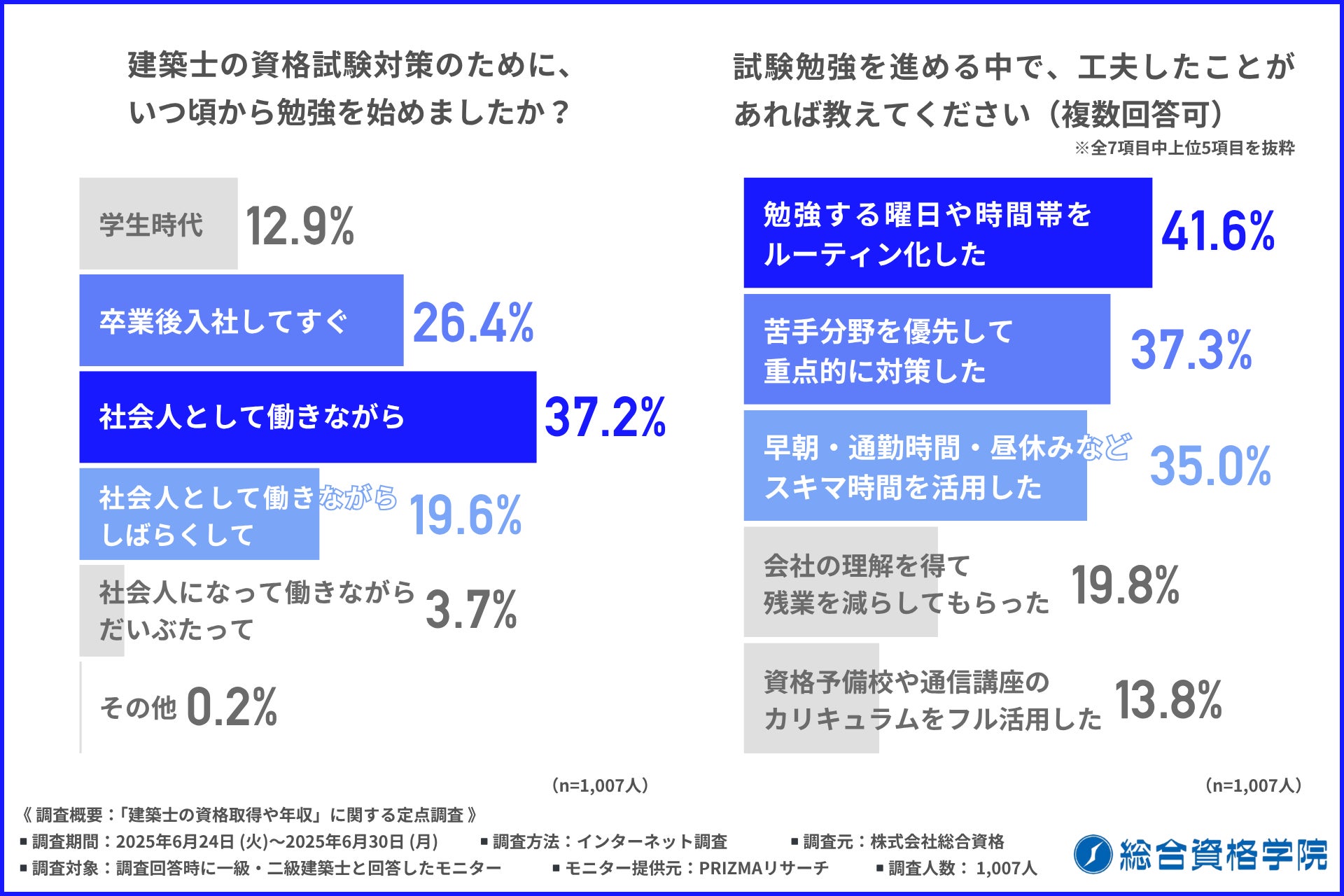

「資格試験対策を始めた時期」について尋ねたところ、『社会人として働きながら(~3年くらい)(37.2%)』が最多となり、続いて『卒業後入社してすぐ(新卒)(26.4%)』となりました。

この結果から、6割超(63.6%)の方が「新卒〜社会人3年以内」というキャリアの初期段階で資格取得を志していることがわかります。

対照的に『社会人になって働きながらだいぶたって(10年〜)』とする回答はわずか3.7%にとどまり、経験を積んだ後であらためて資格取得に挑むケースは少数派であることがうかがえます。一定の年数を経ると現場の主軸として、業務が忙しくなり、資格試験の勉強に時間を割くことが難しくなる傾向にあるようです。

「試験勉強を進める際の工夫」について尋ねたところ、『勉強する曜日や時間帯をルーティン化した(41.6%)』が最多となり、次いで『苦手分野を優先して重点的に対策した(37.3%)』『早朝・通勤時間・昼休みなどスキマ時間を活用した(35.0%)』と続きました。

最も多かった「ルーティン化」は、学習を生活の一部として定着させる取り組みであり、習慣づけによって継続力を高めようとする姿勢がうかがえます。「苦手分野の重点対策」や「スキマ時間の活用」といった回答も多く、限られた時間を有効に使いながら、効率的に合格力を高める工夫が見て取れます。

一方で『会社の理解を得て残業を減らしてもらった』という回答も約5人に1人に見られ、仕事と勉強の両立にあたって職場の支援体制が一定の役割を果たしている実態も明らかになりました。

こうした状況を踏まえると、試験対策においては「継続性」や「時間の最適活用」が大きな成功要因となっていることが明確です。

このようなニーズに対応する選択肢の一つとして、スキマ時間でも学習可能な設計や、習慣化を支援する仕組みを備えた資格予備校の活用も効果的といえるでしょう。限られた時間の中でも確実に学習成果を積み上げる仕組みを持つ環境が、今後さらに求められていくと考えられます。

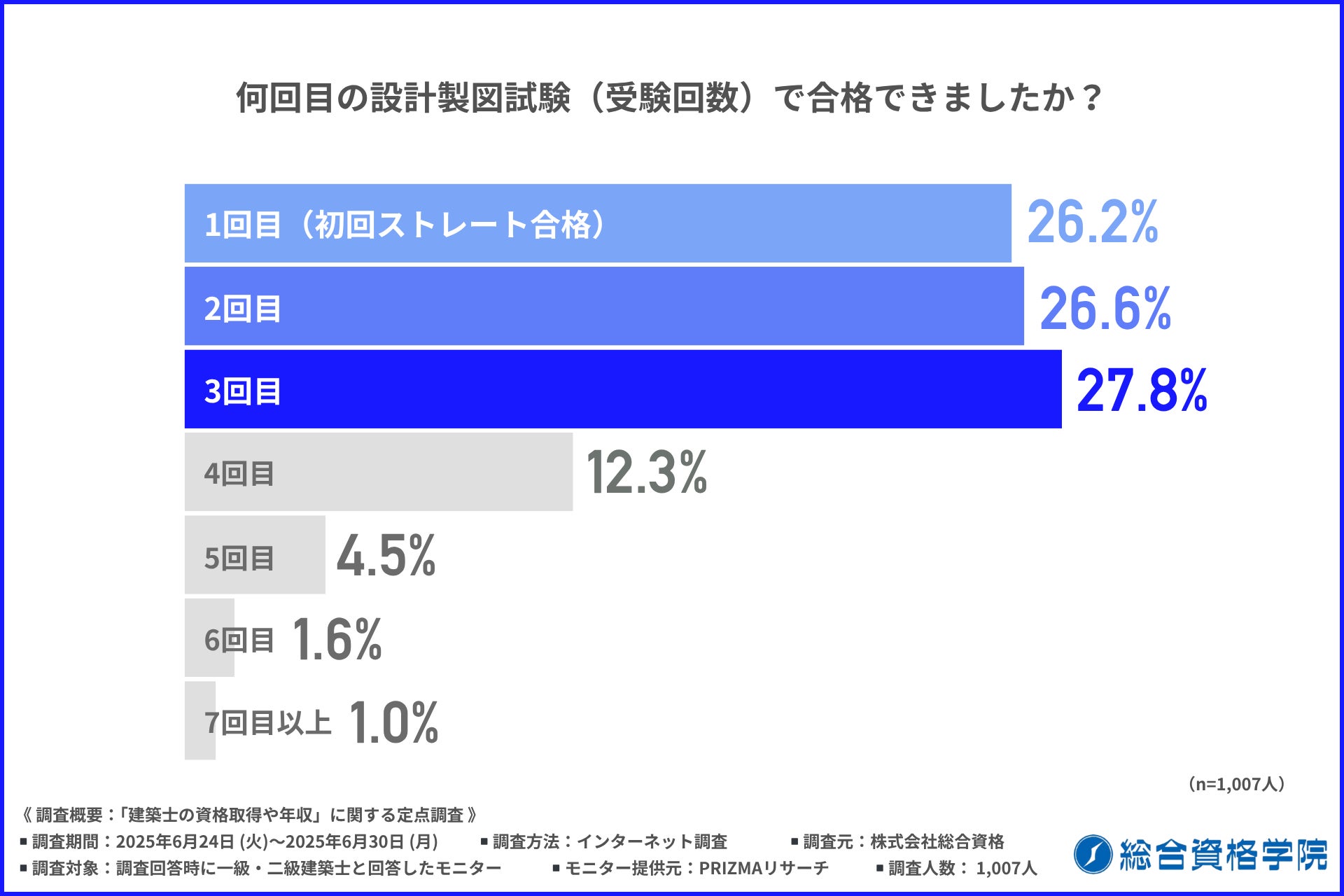

建築士の試験は、学科試験と設計製図試験があり、1次試験である学科試験に合格すると、次は2次試験である設計製図試験となります。設計製図試験は5回のうち3回まで受験できるチャンスがあり、その期間のうちに合格できなかった場合は、再度学科試験からやりなおさなくてはなりません。そこで「設計製図試験に何回目で合格できたか」を尋ねたところ、カド番から合格を手にした『3回目(27.8%)』が最多となり、次いで『2回目(26.6%)』、そして学科と製図を1年で合格した『1回目(初回ストレート合格)(26.2%)』と続きました。

一級建築士は『1回目(初回ストレート合格)』が24.8%、二級建築士だと27.6%と、一級のほうがストレート合格率は低く、難度の高さがうかがえます。

見方を変えれば学科と製図を同年度で突破した受験者が一定数存在していることを示す結果であり、戦略的に準備を進めればストレート合格も十分に実現可能であることが読み取れます。

一方で、およそ5人に1人が設計製図試験の3回のチャンスをモノにできず、学科試験をあらためて受験しなおしたという結果となっており、合格できず、あきらめてしまった方も踏まえると、その試験の難しさをうかがい知ることができます。

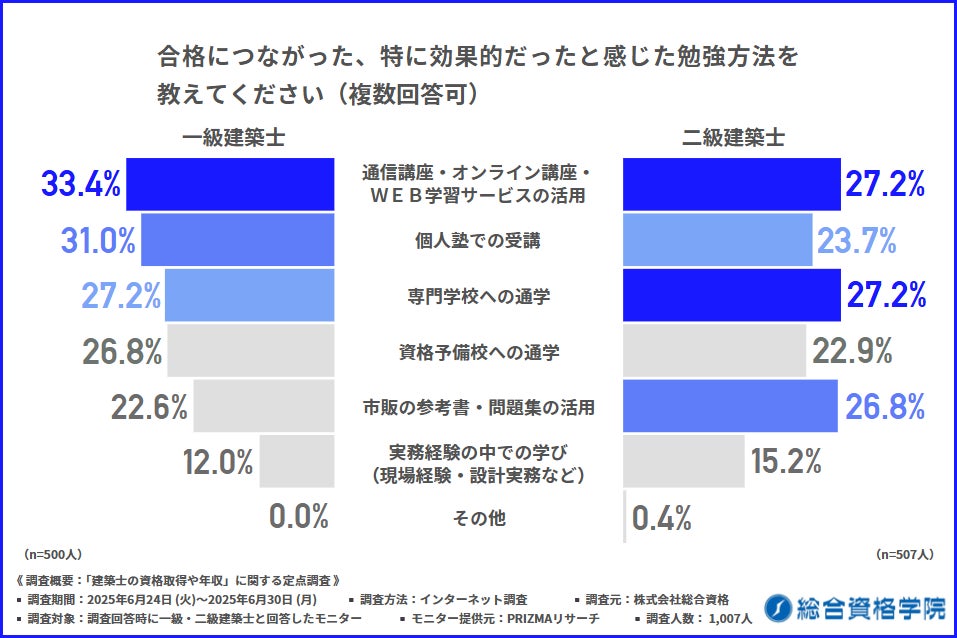

「合格につながったと感じた勉強方法」について尋ねたところ、一級建築士は『通信講座・オンライン講座・WEB学習サービスの活用(33.4%)』が最多となり、『個人塾での受講(31.0%)』『専門学校への通学(27.2%)』と続きました。

二級建築士でも同様に『通信講座・オンライン講座・WEB学習サービスの活用(27.2%)』『専門学校への通学(27.2%)』が最多となり、『市販の参考書・問題集の活用(26.8%)』『個人塾での受講(23.7%)』と続きました。

この結果からは、時間や場所に縛られず学習できるオンライン型の手法が、勉強方法として定着しつつある様子がうかがえます。特に社会人受験者にとって、通勤中やスキマ時間の活用が可能なWEB学習の柔軟性は、大きな魅力となっていると考えられます。

一方で注目したいのが、資格予備校での通学が「合格につながった」と回答した方の中では、初回ストレート合格の割合が39.6%に達していたという点です。これは、全体の初回ストレート合格率(26.2%)を大きく上回っており、通学型講座を活用した受験者のほうが、ストレート合格を実現しやすい傾向があることが読み取れます。

さらにこの内訳をみると、『一級建築士(53.6%)』『二級建築士(46.4%)』と、一級受験者の割合が約7ポイント高いことがわかります。これは、難度の高い一級建築士試験において、体系的な指導や演習環境がより重要視されている実態を示しており、予備校の持つ「合格まで導く力」が特に発揮されている層とも言えるでしょう。

学習スタイルが多様化する中で、オンライン・独学・個人塾など選択肢は広がっていますが、特に初回ストレート合格をめざす方や一級のような高難度試験に挑む方にとっては、実践的指導と習慣形成を支える資格予備校の活用が、確かな成果につながる手段の一つとなりそうです。

【まとめ】年収や満足度が昨年から上昇傾向。建築士資格取得がキャリアと収入を大きく変える転機に。

今回の調査を通じて、建築士資格の取得は、働き方・収入・キャリア全体を左右する重要な転機となることが明らかになりました。

中でも注目すべきは、「年収700万円以上」が昨年比8.2ポイント上昇し全体の3割を超え(34.0%)、建築士資格が収入面で確かなアドバンテージをもたらしていることです。特に1,000万円以上の高所得層が一定数存在する点は、難関国家資である建築士の市場価値が業界内で広く認識されていることを示唆しています。

また年収に対する満足度は、「とても満足している」と「ある程度満足している」と回答した方の合計が73.9%と、昨年比で4.4ポイント上昇し、満足層が増加している点はポジティブな傾向といえるでしょう。

これらの年収や満足度の上昇傾向は、建設業界全体で進められている「賃上げ」や「労働環境の改善」といった業界構造の変化が、個々の待遇にも反映されつつある兆しと捉えることができます。

建築士資格取得後の待遇やキャリアの変化についてより具体的にうかがうと、「昇進」「担当業務の拡大」「社内評価の向上」など、数値化しにくい成果への実感が多く見受けられました。建築士資格取得がもたらす影響は金銭的なインセンティブだけでなく、本人の自己肯定感や仕事への誇りにも大きく作用していることがうかがえます。こうした内面的な変化を支援し、キャリアの可能性を広げていく制度設計が、企業にとって重要な施策となるはずです。

また、建築士資格取得をめざすタイミングが「新卒から3年以内」に集中していることも明らかになりました。これは、キャリア初期の挑戦がその後の待遇を大きく左右する分岐点であることを示しています。

さらに注目すべきは、資格予備校での通学が「合格につながった」と回答した方の中で、初回ストレート合格率が39.6%に達していた点です。これは全体集計(26.2%)を大きく上回っており、体系的な指導環境下で学ぶことが、ストレート合格の可能性を高めるという実態を示しています。またこの層のうち一級建築士受験者が53.6%と過半を占めており、難度の高い資格ほど、予備校のような学習支援が効果を発揮している構図が読み取れます。

受験準備のスタイルは多様化していますが、「時間の確保」「学習の継続」「合格力の強化」という観点で見ると、予備校などの専門機関を活用することも、有効な選択肢のひとつと言えるでしょう。

建築士資格の取得は、報酬や責任の増加、スキルアップなど、キャリアのさまざまな側面に良い影響をもたらします。そのため、個人や企業はキャリア形成や人材育成の観点から、資格取得を計画的に活用・推進することが重要です。

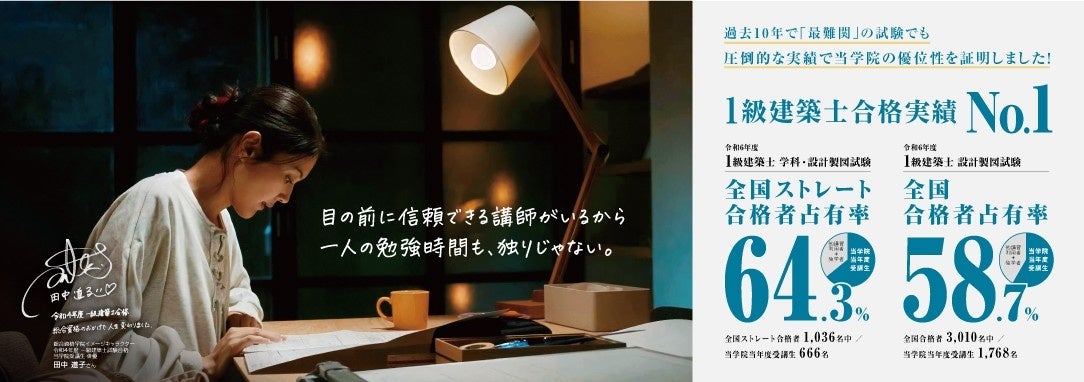

■合格実績No.1スクール 総合資格学院

総合資格学院は、株式会社総合資格が運営するスクール事業ブランド。建設・不動産関連の資格取得スクールとして圧倒的な実績を誇っており、特に難関国家資格の建築士試験受験対策に強みを持っています。

令和6年度1級建築士試験において、設計製図試験を合格者した方の58.7%(全国合格者3,010名中/当学院当年度受講生1,768名)を、また、学科試験と設計製図試験を1年で合格した方の64.3%(全国ストレート合格者1,036名中/当学院当年度受講生666名)を当学院当年度受講生が占め、「日本一」の合格実績を達成しています(令和7年1月15日現在)。

令和6年度の設計製図試験は、26.6%という低い合格率などから『過去10年で「最難関」の試験であった』とされており、その試験においても当学院は、1,768名という圧倒的な合格者数となりました。

(注1)ストレート合格者とは、1級建築士学科試験に合格し、同年度の1級建築士設計製図試験に続けて合格した方です。

(注2)令和6年度1級建築士 学科・設計製図試験 全国ストレート〔学科+設計製図〕合格者占有率64.3%(全国ストレート合格者1,036名中/当学院当年度受講生666名)

(注3)令和6年度1級建築士 設計製図試験 全国合格者占有率58.7%(全国合格者3,010名中/当学院受講生1,768名)

【総合資格学院 合格実績No.1建築士講座の特徴】

■「人対人」による対面指導

難関試験だからこそ、「不明点がその場で、すぐ質問できる」「受講生の理解度に沿った講義が行われる」など、効果・効率のよい学習が可能です。

■講義の中核となるプロの講師陣

「受講生全員合格」を目標に掲げ、目の前にいる受講生の悩みを的確に解決し、受講生一人ひとりに合格までの明確な道筋を示します。

■合格まで受講生一人ひとりを徹底サポート

教務スタッフを中心に学習進捗状況の把握、出席確認から学習アドバイス、さらにはモチベーションアップまで万全のサポートを実施。

■合格のノウハウを凝縮したオリジナル教材

試験の最新傾向や過去の出題傾向も徹底的に分析し、毎年改訂を行っています。

また延べ数十万にもおよぶ受講生の声を反映させているため圧倒的なわかりやすさも実現。

■知識を確実に定着させる学習サイクル

知識を確実に定着させ、その知識を基に得点できるようにするため、予習・講義・復習の段階ごとに専用の教材を用意。

■合格実績日本一を達成し続ける製図指導

作図手順の指導を段階ごとに行い、作図途中の手元は講師が教室を巡回し確認します。

改善点はその場でアドバイスを実施し、きめ細かな添削も魅力。

【開講講座】

<建築系> ・一級建築士・二級建築士・構造設計一級建築士・設備設計一級建築士・建築設備士

<施工管理系> ・1級建築施工管理技士・2級建築施工管理技士・1級土木施工管理技士

・2級土木施工管理技士・1級管工事施工管理技士

<不動産系> ・宅建士・賃貸不動産経営管理士

<インテリア系> ・インテリアコーディネーター

▼総合資格学院

公式HP https://www.shikaku.co.jp/

公式X https://x.com/shikaku_sogo

公式Instagram https://www.instagram.com/sogoshikaku_official

公式LINE https://lin.ee/bFS34qb

公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCljaeqHlizgXdSRrlU9XYyg

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像