幼児の運動習慣、“公園の多さ”より“親子のふれあい”“親のつながり”がカギ

—日本初、近隣環境との関連を分析、まちづくりへの提言も—

「スポーツ・フォー・エブリワン」の推進を掲げる笹川スポーツ財団(所在地:東京都港区赤坂、理事長:渡邉一利、以下「SSF」)は、全国の3~6歳の幼児3,000人を対象に、運動習慣と生活環境との関連性を調査しました。その結果、幼児の運動時間には「親子のふれあい」や「親の友人関係」などの家庭内や社会的な要因が強く関係している一方で、自宅周辺の「公園の数」や「緑地の多さ」といった物理的な環境要因との関連性は限定的であることが明らかになりました。

これまで、幼児の運動習慣と、公園や緑地、治安などを含む近隣環境との関係については、国内外ともに十分な分析が行われていませんでした。本研究は、近隣環境と幼児の運動との関連性を大規模データで実証的に検証した、国内初の研究です。一般的に、「公園の数」や「緑の多さ」などの物理的環境が運動習慣に影響を与えると考えられてきましたが、本研究ではその通説を覆す、意外な結果が得られました。

<調査結果のポイント>

【分析結果の概要】

1. 幼児の園外での運動時間と関連する要因

■ 有意な関連性が認められた要因:家庭・社会的要因

・親子で一緒に体を動かす頻度

・親の運動習慣の有無

・親同士のつながり(ママ友・パパ友の数)

■ 有意な関連性が認められなかった要因:近隣環境

・公園や緑地の面積

・居住地の治安(軽犯罪発生件数など)

・スポーツ施設の数・道路の状況(交差点や袋小路の数) など

〇この結果は、従来広く信じられていた「公園があれば子どもは運動する」という前提に疑問を

投げかけるものであり、幼児を対象とした政策・施策に新たな視点をもたらします。

2. 欧州「アクティブシティ」の先進事例

アクティブシティとは、スポーツや身体活動を通じて住民の健康を向上させるとともに、社会的結束や経済的発展を促進する都市のことを指す。リバプール(イギリス)、アントワープ(ベルギー)、グダンスク(ポーランド)、リュブリャナ(スロベニア)、ウメオ(スウェーデン)のまちづくり事例を分析。これらの都市に共通する「子どもの運動をささえる効果的な施策」は以下のとおり:

1. データに基づく政策立案

2. アクティブモビリティ(自転車利用など)をささえるインフラ整備

3. 学校との連携による継続的な取り組み

4. 子どもの主体的な参画を促す仕組み

5. 家庭の経済的負担を軽減するインセンティブ制度

【SSF担当者コメント】

今回の研究では、近隣環境よりも親子の関係性や家庭の生活環境、親自身の社会的ネットワークが、幼児の運動習慣に大きく関係していることが明らかになった。しかし、これは近隣環境の重要性を否定するものではなく、単独で行動できない幼児期の運動習慣は家庭環境や親の関わりの影響を強く受けることを示している。公園や道路といったハードの整備だけでなく、子育て世代が家庭の時間や、人とのつながりを大切にできるようなソフト面での支援もこれからのまちづくりに欠かせない視点となる。

【笹川スポーツ財団 武長 理栄】

〈主な調査結果〉

1.幼児の運動時間と近隣環境との関連について

-

幼児の園外での運動時間と近隣環境(公園・道路・スポーツ施設数、緑地、治安状況など)との間に有意な関連性は確認されなかった。

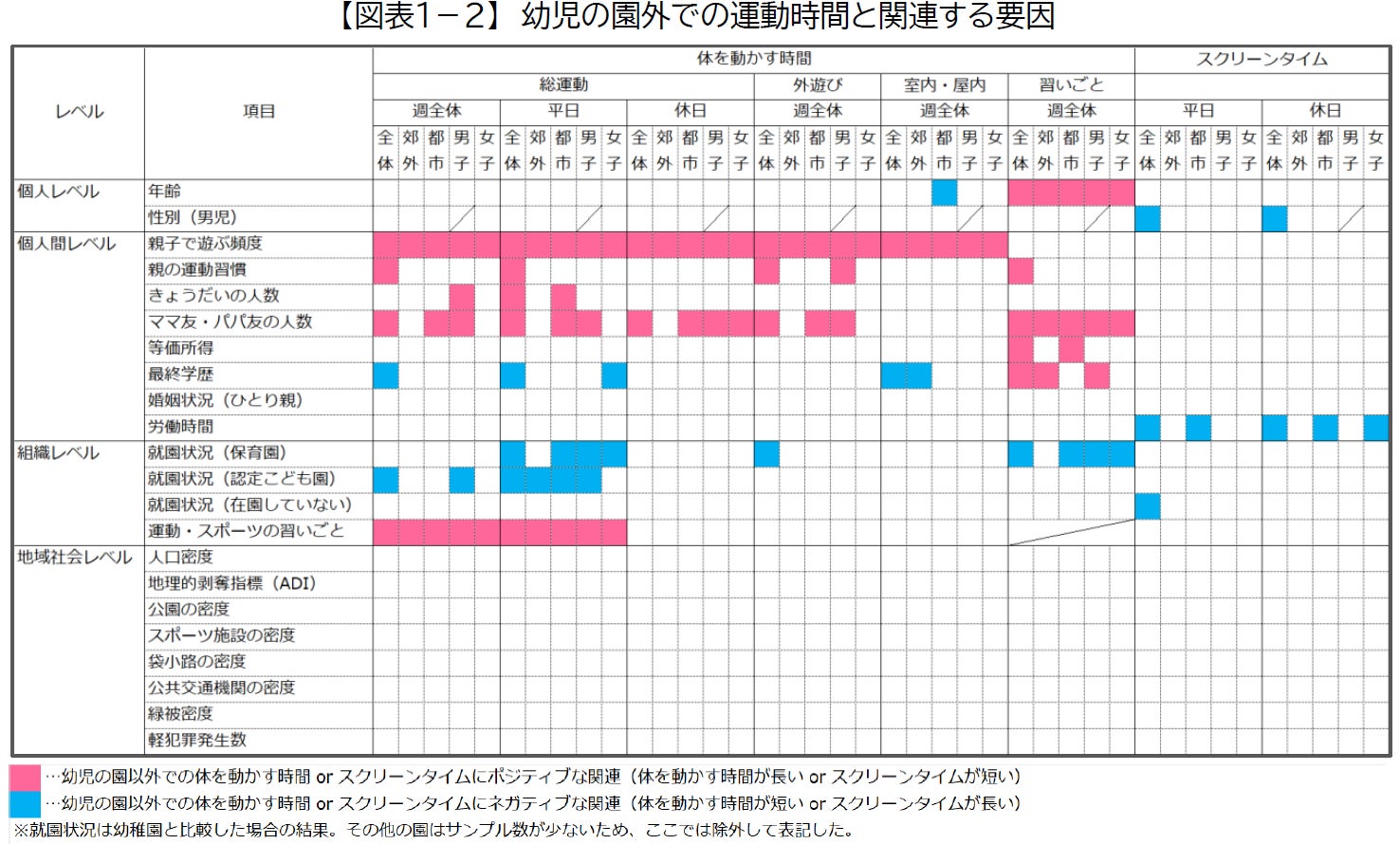

【報告書p.11:要約、図表1-2】

⇒近隣環境は、必ずしも幼児の運動時間を規定する決定要因ではない可能性がある

-

一方で、家庭内の関わりや親の生活習慣が関係していた。

【報告書、p.19:幼児の園外での総運動時間に関連する要因、p.126:資料】

① 特に「親子で一緒に体を動かす頻度」が最も強く関連していた

⇒「親子でまったく体を動かさない」と回答した家庭と比較して、「ほとんど毎日」の家庭では幼児の運動時間が週452分(約7.5時間)多い。

② 親の運動習慣がある家庭では、幼児の運動時間も長くなる傾向がみられた

⇒両親ともに週1回以上運動している家庭では、そうでない家庭に比べて幼児の運動時間が週72分(約1.2時間)長い。親の運動に対する理解や価値観が影響している可能性がある。

③「親同士のつながりがある(ママ友・パパ友の人数が多い)」家庭ほど、幼児の運動時間が長い傾向があった

⇒子どもを通じて知り合った気軽に話ができる友人(ママ友・パパ友)がいない家庭と比べて、いる家庭の幼児の運動時間は約9分長く、5人の場合は約45分/週の運動時間の差となって表れた。これは、親の社会的ネットワークが、情報共有や遊びの誘い合いなどを通じて、幼児の運動機会の創出に寄与している可能性を示唆している。

これらの結果は、幼児の運動習慣が家庭内の関わりや親自身の行動、そして親同士のつながりに大きく依存していることを示しており、公園や施設などの物理的環境だけでは補いきれない、家庭・地域レベルでの「ソフトな支援」の必要性を浮き彫りにしている。

2.海外の子どもの運動促進の取り組み事例分析

-

住民の身体活動・スポーツ実施を促進するまちづくりを進めている「アクティブシティ」の5都市(リバプール市、アントワープ市、グダンスク市、リュブリャナ市、ウメオ市)の子どもの取り組みを分析

【報告書、p.106:アクティブシティにおける子どもの運動促進に関する取り組み事例の分析】

-

共通する成功要因として、①データに基づく政策立案、②アクティブモビリティ(自転車など)をささえるインフラ整備、③学校との連携による継続的な取り組み、④子どもの主体的参画を促す仕組み、⑤家庭の経済的負担を軽減するインセンティブ制度が、子どもの身体活動を促進する重要な要因であることが明らかとなった

-

日本においても、①体力データを活用したエビデンスベースの政策立案、②通学環境の安全対策、③学校と地域の連携強化、④子ども自身が企画段階から参加する仕組みの導入、⑤無料や低価格のスポーツプログラムの提供や教室費用の補助制度等といった方策が適用可能と考えられる

3.子どもの運動・健康の視点に立ったアクティブなまちづくりへの提言

これらの調査・分析結果を踏まえ、当財団では以下の方策を提言します。

【報告書、p.120:第4章提言】

【提言の柱】

1. 親子の運動機会を増やす施策の推進(親子で参加できる運動プログラムの提供など)

2. 親自身が運動できる環境の整備(働く世代向けの運動促進策など)

3. 在園時の運動機会の充実と園との連携強化(保育園・幼稚園などにおける運動遊びの推進)

4. 保護者のフィジカルリテラシーの向上(運動の重要性を学ぶ講座の実施)

5. すべての子どもが運動機会を得られる支援(低所得世帯への支援など)

6. アクティブシティの推進と地域全体の運動機会の創出(徒歩や自転車移動を促進するまちづくり)

短期的には親子で体を動かして遊ぶ機会の創出を優先し、中長期的には欧州の「アクティブシティ」の事例も参考にしながら、子どもの健やかな成長を地域全体でささえるまちづくりが必要である。

■研究概要

【研究タイトル】

子どもの運動・健康の視点に立ったアクティブなまちづくりに関する研究

【研究期間】

2024年7月~2025年3月

【研究概要】

1.幼児の運動時間と近隣環境との関連について

笹川スポーツ財団が2023年に実施した「全国の幼児(3~6歳)を対象とした運動実施状況に関する調査研究」のデータをもとに、以下の分析を行った。

(1)対象者・除外条件

有効回答者3,144人から、居住1年未満、運動支障、住所情報不備を除いた2,747人を抽出

(2)分析に用いたデータの概要

幼児の基本属性、就園状況、生活習慣(外遊び、運動習慣、スクリーンタイム)、習いごとの有無 家庭の属性(郵便番号、親の学歴・所得・労働時間・運動習慣、親子の運動頻度、ママ友・パパ友の有無)

(3)近隣環境要因の分析方法

地理情報システム(GIS)を活用し、郵便番号単位で地域情報を収集 各地域の人口密度、公園・スポーツ施設の密度、袋小路・交差点の密度、公共交通機関の密度、緑被率、軽犯罪件数などを算出。緑被率には正規化植生指標(NDVI)指標を用いた。

2.海外の子どもの運動促進の取り組み事例分析

(1)「アクティブシティ」とは:スポーツや身体活動を通じて住民の健康を向上させるとともに、社会的結束や経済的発展を促進する都市のことを指す。住民が日常的に運動を行いやすい環境を整備し、健康増進を促進するまちづくりの概念でもある。

(2)対象:リバプール市(英国)、グダンスク市(ポーランド)、アントワープ市(ベルギー)、リュブリャナ市(スロベニア)、ウメオ市(スウェーデン)

(3)方法・内容:文献調査を実施し、子どもの身体活動と近隣環境との関連についての研究動向の整理と対象都市における子ども向けの運動促進施策を収集・整理した。主な情報源はWHO、European Commission、PACTE、Sport and Citizenship、各都市の公式サイト、論文データベース等

【研究体制・共同研究者】(所属先は2025年3月時点のもの)

|

研究リーダー |

笹川スポーツ財団 特別研究員 本間 恵子 |

|---|---|

|

共同研究者 |

同志社大学 研究開発推進機構およびスポーツ健康科学部 特別任用助教 大石 寛 同志社大学 大学院スポーツ健康科学研究科 博士後期課程 森 隆彰 同志社大学 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 博士後期課程 教授 石井 好二郎 |

|

アドバイザー |

名城大学 農学部/大学院 総合学術研究科 准教授 香村 恵介 福岡女子大学 国際文理学部 教授 長野 真弓 |

|

研究成果のとりまとめ |

笹川スポーツ財団 経営企画グループ 武長 理栄・武富 涼介 笹川スポーツ財団 理事 玉澤 正徳 株式会社クレメンティア 代表取締役 荒尾 裕子 |

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像