地震と降雨による複合災害を再現する実験装置を開発

災害に強い土構造物の工法や的確な災害対策の検証が可能に

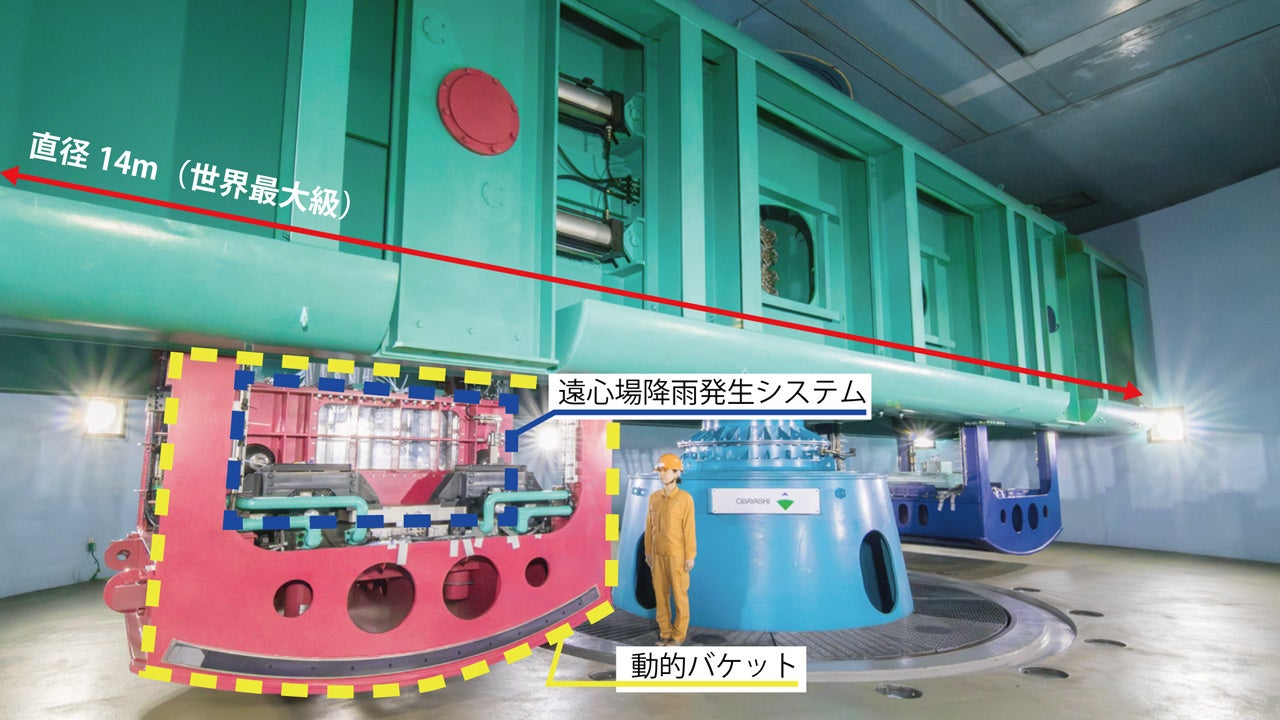

株式会社大林組(本社:東京都港区、社長:佐藤俊美)は、地震と降雨が発生した際の地盤状況をシミュレーションすることで、複合災害に対する影響評価や対策効果の検証が可能な実験装置「遠心場(えんしんば)降雨発生システム」を開発し、大林組技術研究所(東京都清瀬市)の遠心模型実験装置(※1)に搭載しました。

1.開発の背景

大地震と集中豪雨が同時に発生することは極めてまれですが、これらが時間差で発生し、道路・鉄道を構成する盛土に被害を及ぼした事例は数多くあります。2004年には、台風23号の降雨により地盤が緩んだ状態で新潟県中越地震が発生し、高速道路や鉄道の盛土構造物に多くの被害を及ぼしました。また、2024年9月能登半島豪雨では、同年1月に発生した地震によるダメージが蓄積した状態で集中豪雨を受けたことで、土砂災害の範囲が拡大しました。

今後も、南海トラフ巨大地震などの地震や、激甚化・頻発化する豪雨により、深刻な複合災害が発生する可能性は否定できません。そこで大林組は、地震と降雨の複合作用を考慮した実験が可能な装置「遠心場降雨発生システム」を大林組技術研究所ダイナミックス実験棟に導入しました。この設備は遠心模型実験装置に搭載して使用し、既存の実験設備では再現できなかった複合災害の状況を正確に再現します。この設備を使用し、複合災害による被害軽減に有効な工法の検討や災害対策に役立てます。

2.新たな実験設備の特長

(1)実際の降雨を再現した実験が可能

降雨により、地中の水分量が増加して不安定化した地盤が崩壊するまでの現象を再現することが可能です。実験設備の仕様として、弱雨~強雨までのさまざまな降雨強度や、最大で2,000mmの総雨量を実現可能です。これにより、現状の土構造物の健全性評価や新工法の効果検証が可能になります。

(2)降雨と地震の複合作用を考慮した実験が可能

地震動を再現した実験も可能です。これにより、降雨後に地盤内の水分量が増加した状態で地震動が作用する、あるいは地震動によりダメージが蓄積した状態で降雨が作用する現象を再現することができます。

従来はなかった降雨と地震の複合作用を考慮した評価手法の構築や新工法の効果検証が可能になります。

(3)さまざまな土構造物に対して活用可能

高速道路や鉄道の盛土構造物だけでなく、斜面や河川堤防、ダムなどの土構造物に対しても、同様に健全性評価や新工法の効果検証が可能です。また、降雨や地震発生後の警戒レベルの設定検討に使用することも可能です。

3.今後の展望

大林組は、遠心場降雨発生システムを活用して、降雨と地震の複合災害に強い土構造物を構築する工法を開発することで、安心・安全なインフラの提供に貢献していきます。

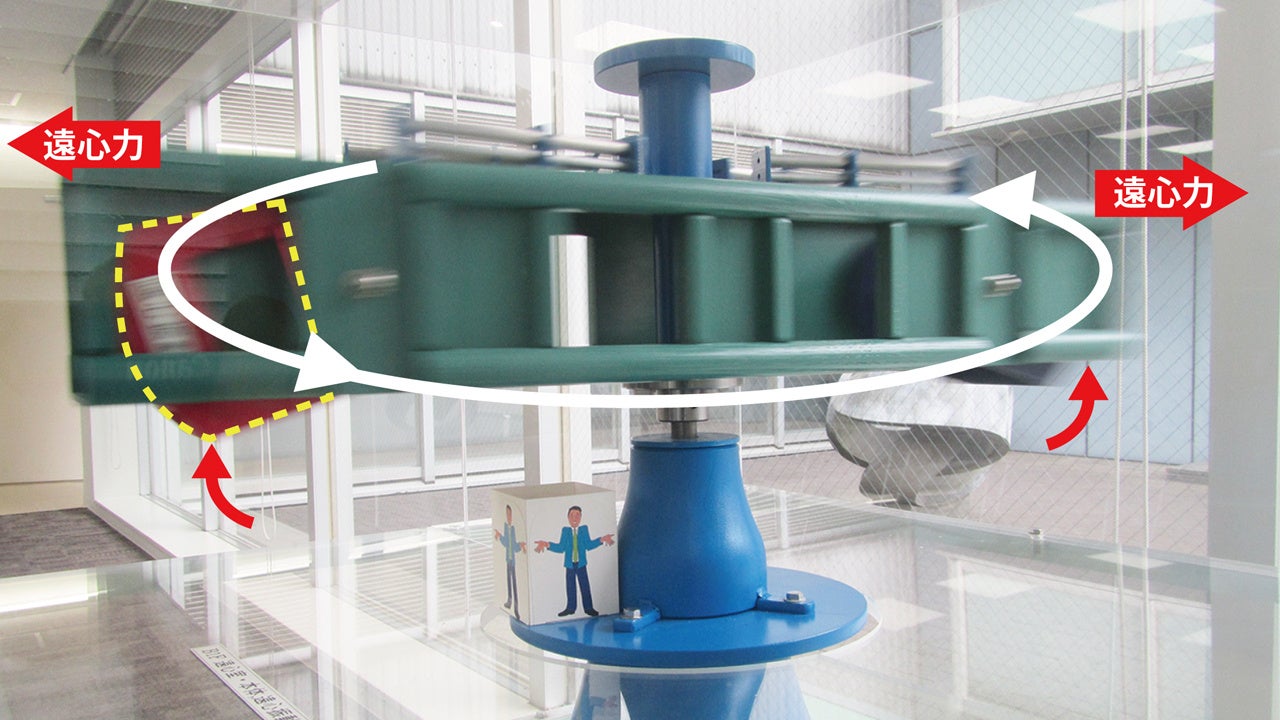

※1 遠心模型実験装置

縮小模型に対して遠心力を作用させて、地震動や構造物に働く力を与え、実物と同等の挙動を再現できる実験装置のこと。大林組技術研究所には1999年から本装置を実装、運用しています。本装置は震度7クラスの巨大地震の再現が可能

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像