【イプロスものづくり】「機械設計」の基礎知識資料の第1章を公開

BtoB情報検索サイト「イプロス」「イプロスものづくり」を運営する株式会社イプロス(本社:東京都港区)は、「機械設計」の知識資料の第1章を公開しました。

<もくじ>

1. 機械設計とは

2. 機械設計のプロセス

3. 機械設計に必要なスキルと知識

4. 機械製図の3つの役割

5. 機械構造を支える部品

6. 機械の運動に関わる動力伝達要素

7. メカトロニクスを支える部品

8. 機械設計に関する規格とリスクマネジメント

※ログインが必要です。登録状況により新規会員登録が必要な場合があります。

「機械設計の基礎知識」

自動車、冷蔵庫、時計など、私たちの身の回りはさまざまな機械であふれています。

そんな機械のスペックやデザインを決めるのが機械設計です。

機械設計は、かたちのないものをかたちのあるものに置き換えるという創造的な業務です。

本連載では、機械設計を行う上で理解しておくべきことを8回にわたり解説します。

今回は、機械設計とは何かについて説明していきます。

<第1回 もくじ>

1. 機械設計の考え方

2. 新規設計と類似設計(流用設計)

3. 要求仕様への対応

4. 機械設計に求められる知識

1. 機械設計の考え方

機械は、自動車や家電製品など生活や産業の発展に欠かすことのできない重要なものです。

機械を生み出すための中核を担っているのが機械設計です。

一口に機械設計といってもその範囲は広く、精密部品のように小さなものから、プラント機械のように大きなものまであります。そして、その規模や目的によって設計の内容は大きく異なります。

例えば、製鉄や造船などの重工業機械では「重厚長大」が重視されます。

精密機器では、より「軽薄短小」を狙った設計傾向が見られます。

どのような設計においても、理論と実務との間でどう折り合いをつけるべきか、なかなか一筋縄ではいかないものです。それ故、ベテラン設計者になるには数十年かかるといわれています。

その道を究めるためには、いたずらに理想の姿を求めてもいけないですし、古い考えから一歩も脱却できないようでも困ります。

「困った設計」ではなく「よい設計」を追求していくには、以下の3 つが必要です。

1. 失敗や経験によって積み重ねられた技術や考え方をよく学ぶこと

2. 機械をはじめとする電気・電子・情報などの知識を熟知すること

3. 新しいことを大胆に取り入れながら、モノづくりを遂行する心構えを持つこと

2. 新規設計と類似設計(流用設計)

機械設計は、人間が必要とする仕事を1つの機械、あるいはシステムに具現化するというものです。

機械設計は2種類に分類でき、1つは、これまでの経験にない新しい製品を設計する「新規設計」です。もう1つは、過去の実績の応用、またはその組み合わせで製品を設計する「類似設計(流用設計)」です。

設計は、一般的には類似している特徴が多く見られます。

したがって、設計に着手する場合は、まず類似設計の有無を十分に調べましょう。

そして先人の経験をよく理解し、これを生かすようにして設計するとよいでしょう。

その設計に至った意図も知らず、盲目なコピペ設計で妥協してはいけません。

こうした行為は真理を探究する意欲や考える力が損なわれます。

3. 要求仕様への対応

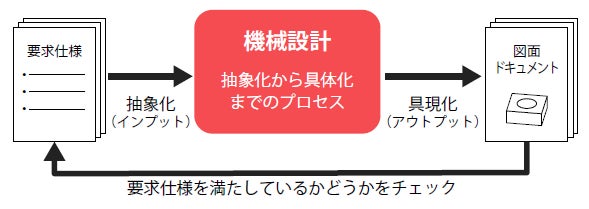

設計の羅針盤となる要求仕様を押さえることも不可欠です。

要求仕様とは、「こういう製品がほしい」という顧客の要求を具体的に書面に記述したものです。

目的や背景、必要な業務内容の他に、機能、性能、規格、適用範囲など全体像が記載されています。

例えば重工業機械では、衝撃に強く屋外でも使用できるといった要求(機能)が提示されます。

精密機械では、一般の機械に比べて、1 桁あるいは2 桁高い精度(性能)が求められます。

設計者は、要求仕様に記載された情報をよく検討して、図面やドキュメントなどに落とし込む作業をコツコツと遂行しなければなりません。

要求仕様の段階で課題を明確にしておかなければ、大きな問題やトラブルに発展する恐れがあります。

仮に、要求内容が不明確であった場合は、論理的に顧客へヒアリングする必要があります。

また最近では、使いやすさや安全性、環境性などを、より重視するようになっています。

最終製品がどのような状況の中で使用されるのかを意識し、フィードバックする工夫も必要です。

以下のような考え方も取り入れてみてください。

・全ての人にとって、使いやすいように考慮した「ユニバーサルデザイン」

・分解、破棄・回収、再利用など、環境に配慮した「ライフサイクルデザイン」

・機械は必ず誤動作や故障を起こすという観念を取り入れた「フェールセーフデザイン」

・ユーザが誤った操作をしても危険な状態にならないように講じる「フールプルーフデザイン」

4. 機械設計に求められる知識

機械設計は、設計者自身の主観に基づいて進められていくため、正否の判断がつきにくいものです。

また、顧客の要望に対する答えは決して一つだけではありません。

そのため、どのような理由で設計したのか、また、決定を下したのか、その技術的思想の過程を証拠として残すことは重要です。その手段として、材料力学、機械力学、流体力学、熱力学と呼ばれる4力、これに加え、メカトロニクス、制御工学など広範囲な知識も活用します。

さらに、機械設計以外の分野と協力しながら作業を進めるためのコミュニケーション能力も鍛えなければなりません。

機械設計という業務は、図面を書いたら終わりではありません。

自分が設計した機械の機能や性能を保証するため、それぞれに必要な評価試験も実施します。

無事に評価が終わると、生産に向けた準備を進める必要があります。

カタログや取扱説明書の作成など、さまざまな技術資料も作らねばなりません。

生産が始まると工場に足を運んで、問題が発生していないかを確認し、設計へとフィードバックします。

以上のように、機械設計はモノづくりの根源として位置付けられています。

それゆえ、その道は決して楽ではありません。

だからこそ苦心を重ねて完成した製品が人々に受け入れられ、成功したとき、その喜びと感激は深いものです。設計者冥利に尽きるという感動をかみ締めることでしょう。

今回は、機械設計の基本的な考え方について解説しました。

次回は、機械設計のプロセスを説明します。

すべての画像