業界の垣根を越えた!宮崎発・農産物と日用雑貨の共同物流 実証実験結果を発表

(公財)流通経済研究所は、農産物の出荷情報と加工食品・日用雑貨の物流情報を連携させ、業界横断型の共同物流の実証実験を2025年2月に実施し、その結果を取りまとめました。

本実証は、業界を横断した物流情報の連携並びにフェリーを活用したモーダルシフトと戻り便(復路)の活用により、BCP強化(災害対応)・環境対応(CO₂削減)・労働環境改善(労働負担削減)に挑んだ先進的な取組です。各項目で一定の成果が得られた一方、積載効率などの課題も残っているところであり、引き続き、社会実装に向けた改善に取り組んでいきます。

1. 背景と目的

日本国内の農産物・食品流通の約98%はトラック輸送に依存していますが、近年ではドライバー不足に加え、2024年問題(ドライバーの時間外労働規制の強化)により、物流の持続可能性が大きく懸念されています。さらに、片荷輸送による「戻り便の空車」の発生や、荷主間での物流情報の共有が進んでいないことも、効率的な物流の妨げとなっています。

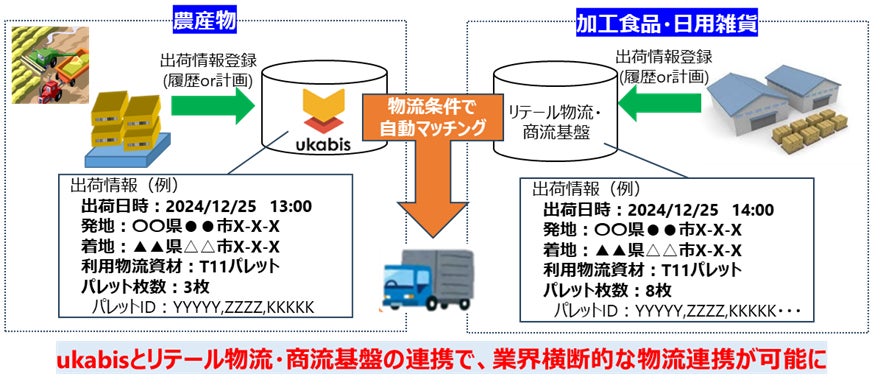

このため、「研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム(BRIDGE1)」において、スマートフードチェーンプラットフォーム「ukabis2」、及びリテール物流・商流基盤3を連携させることで、農産物と加工食品・日用雑貨の物流情報を接続し、業界の垣根を越えた共同物流の仕組みを構築・検証しました。

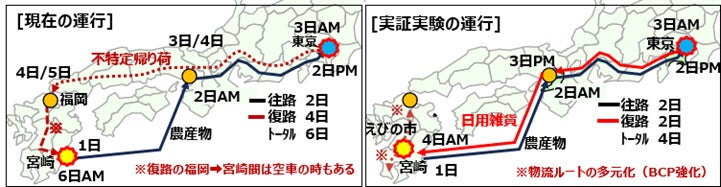

また、現在、加工食品や日用雑貨の東京方面から九州各地への物流は、ほぼ福岡県を経由していて、災害時にそのルートが遮断されると物資が届かなくなるリスクがあることから、代替ルートとして、新たに整備されたえびの市の物流拠点を活用するルートについて、その有効性の検証を行いました。

「農産物と加工食品・日用品等の共同物流の実現」のためのシステム連携

2.実証実験の概要

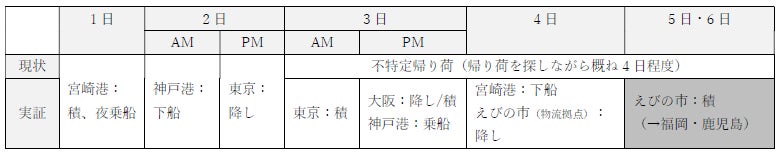

・期間:2025年2月2日(日)~2月8日(土)

・主なルート(中継拠点:宮崎県えびの市) ※宮崎港・神戸港間はフェリーを活用

【往路】宮崎港 → 神戸港 → 東京〔荷:農産物〕

【復路】東京 → 大阪 → 神戸港 → 宮崎港 → えびの市( → 福岡・鹿児島)〔荷:日用雑貨〕

<ポイント>

農産物の出荷情報と加工食品・日用雑貨の物流情報を連携させることにより共同物流の可能性拡大に。

農産物の戻り便の空車が課題であったが、戻り便(復路)に日用雑貨を積載することで「復路」の活用が可能に。

さらに、南九州と本州を結ぶ物流ルートの多元化によるBCP(事業継続計画)機能の強化を実現。

実証実験の行程(現在と実証の比較)

3.実証実験の結果(詳細)

・主な成果

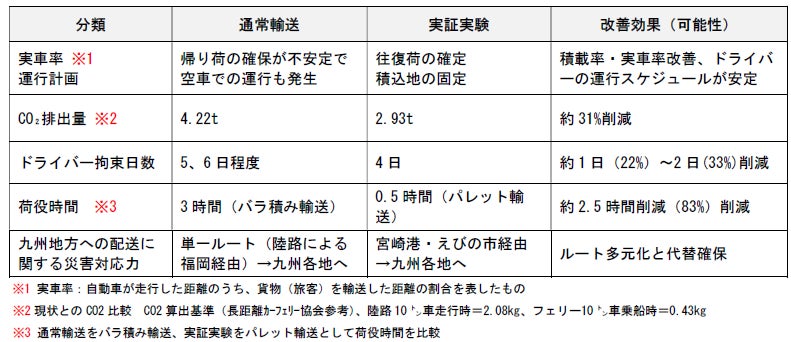

本実証では、いくつかの具体的な改善効果の可能性が確認できました。まず、ukabisとリテール物流・商流基盤を連携させることで、これまで宮崎までの帰り荷確保が不安定だった戻り便に対し、安定した量の日用雑貨品を、往路の納品先と近い場所で積載し、実車率の向上と安定した運行スケジュールの設定を期待できることが明らかになりました。さらに、往復でフェリー輸送を活用することで、総運行のCO₂排出量を約31%削減できるだけでなく、ドライバーの拘束日数も約22%から33%の範囲で短縮できる可能性が示されました。

また、青果物はバラ積みで輸送しているのに対し、日用雑貨品は全てがパレット輸送のため、復路の荷役時間とドライバーの労働負担は大きく軽減され、往路の青果物(バラ積み)と比較すると、荷役時間がおよそ83%短縮されることが確認されました。今後、青果物もパレット化されれば、ドライバーへの労働負担と労働時間は大きく改善されると見込まれます。

加えて、東京方面からの九州各地への輸送ルートについて、現在はほぼ、陸路での福岡経由の単一ルートしかないところ、宮崎港経由で、えびの市に新たに整備された物流拠点を活用する新たな輸送ルートを確保したことで、既存ルートに依存しない輸送体制の構築が進み、異業種との共同輸送や災害時における対応力の強化につながる可能性も見えてきました。

・今後の課題

今後の課題として、青果物をパレット輸送に切り替えた場合、積載率の低下による輸送効率やコスト面への課題があります。この課題を解決し、物流の最適化を進めるためには、長距離幹線輸送(ダブル連結トラックなどによる1回あたりの輸送効率の向上)と、配送の切り離し(ラストワンマイル配送による柔軟な配送サービスの実現)といった手法を効果的に導入することが求められます。これらの取り組みを円滑に進めるには、幹線輸送と地域配送との接点において、どの地点で・どのタイミングで・どのようなモードで荷物を切り替えるかを把握・調整する必要があり、そのためには行政と企業、さらには異業種間でのスムーズな情報共有と連携が不可欠です。

4.今後について

今回の実証実験において、物流情報の連携体制を強化することの重要性が改めて認識されました。今後は、本実証で得られた成果や課題を踏まえ、本仕組みの社会実装とさらなる展開を進めてまいります。具体的には、季節や地域による流動性が高い農産物と、安定した工業加工消費財(加工食品や日用雑貨)の連携、さらに他業種・他拠点を含めた共同物流のスキームを広げていくとともに、複数の荷主企業間での物流情報の連携を一層強化することで、往復輸送や共同物流の機会を増やし、わが国全体の物流の最適化を進めていく予定です。

また、平常時から九州地域における物流ネットワークの多元化と安定性向上を図ることで、災害時にも対応可能なBCP機能の強化を目指します。あわせて、鉄道やフェリー等の活用によるモーダルシフトを推進し、CO₂排出量の削減を通じて脱炭素社会の実現にも貢献してまいります。

1 BRIDGE:https://www8.cao.go.jp/cstp/bridge/index.html

2 スマートフードチェーン「ukabis」:https://www.ukabis.com/

3 リテール物流・商流基盤:https://j-pic.or.jp/sip-service/3-smart_logistics_service/

○実証実験に関するお問い合わせ先

公益財団法人流通経済研究所

東京都千代田区九段南 4-8-21 山脇ビル 10 階

担当:田代英男(たしろひでお)、盛ちひろ(もりちひろ)

TEL 03-5213-4534

FAX 03-5276-5457

MAIL: hideo_tashiro@dei.or.jp: chihiro_mori@dei.or.jp

すべての画像