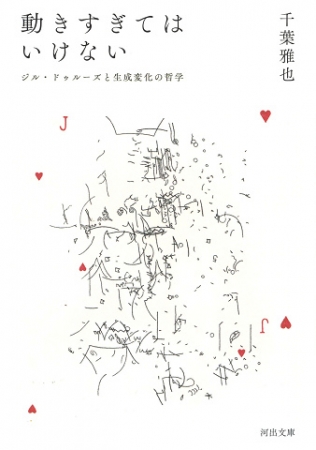

話題の書『勉強の哲学』著者・千葉雅也の鮮烈なデビュー作にして、異例の哲学書ベストセラーがついに文庫化!

接続過剰(つながりすぎ)の世界に風穴を開ける「切断の哲学」

©Kobayashi Kisei

©Kobayashi Kisei

話題の書『勉強の哲学』の著者である千葉雅也のデビュー作である本書は、浅田彰・東浩紀両氏の推薦をはじめ、各界から絶賛され、異例の哲学書ベストセラーとなりました。また、紀伊國屋じんぶん大賞2013/第5回表象文化論学会賞をW受賞しています。

全生活をインターネットが覆い、相互監視のはざまで窒息しかけた現代社会。本書は、私たちが「接続過剰」(つながりすぎ)から逃走するチャンスはあるのかを問う、きわめてアクチュアルな一冊です。難解で知られるジル・ドゥルーズの哲学を大胆に読み替え、現代を生きる誰にも身近に感じられる驚きの一冊です。

本書はまた、従来「接続(つながり)を推進する」ものと見なされがちだったドゥルーズの哲学から「切断の哲学」を救い出し、無限を思考するより、むしろ、人間の弱さや「有限性」をこそ思考する、世界的に見てオリジナルなドゥルーズ読解です。

巻末には「千葉=ドゥルーズ思想」を読み解くための手引を、気鋭の若手ドゥルーズ学者が特別に執筆し、入門しやすくなっています。

[内容紹介]

たえず「つながる」ことを求める社会。その中で我々は、もっと動けばもっとよくなる=接続すればするほど良くなる、という信仰のもと、動きすぎ、関係しすぎ、ついには身動きがとれなくなっている。

千葉が新たに提示するのは〈切断的ドゥルーズ〉というヴィジョンであり、その中心的なキイワードは、リゾーム論に含まれる〈非意味的切断〉である。従来ドゥルーズ(&ガタリ)は、ことに日本においても「接続の思想家」と見なされてきた。80年代に日本思想界に衝撃を与えたリゾーム概念は、もっぱら、あらゆるものごとの「接続可能性」という意味で理解されてきた。しかし、リゾームの特徴は、非意味的に接続されると同時に、いかなる意味もなく「切断」されうる、というところにある。その切断は、人間の強い意思の力や理性によって主体的に成し遂げられるのではない。千葉の解釈では、非意味的切断というキイワードは、人間の弱さゆえに起こるのであり、「有限性」に縛られた弱き人間の疲労、注意散漫、無意識の間違い……によって、「切断する」のではなく「切断されてしまう」ことを受け入れようという思想を示しているのだ。

本書はこれまで考えられなかった形でジル・ドゥルーズを読み替えた、世界的に例のない「生成変化論」であり、日本の思想界に風穴を開ける一冊である。

【書誌詳細】

文庫本 文庫判 480ページ

本体価格:1,000円(税別)

ISBN:978-4-309-41562-8

発売日:2017.08.06

http://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309415628/

【試し読みできます!】

https://bpub.jp/app/wview/viewer_raw.html?cid=GKNB_BKB0500000504414_75&lin=1

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像