『奇のくに風土記』(木内昇著)が、第53回泉鏡花文学賞を受賞!

木内昇さん著『奇のくに風土記』が、第53回(令和7年度)泉鏡花文学賞を受賞しました。本作は、〈もう一人の南方熊楠〉と称される江戸期の本草学者をモデルに描く感動の時代幻想譚です。

泉鏡花文学賞公式サイト:https://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/bungaku/izumi.html

『奇のくに風土記』書籍詳細ページ: https://www.j-n.co.jp/books/978-4-408-53881-5/

泉鏡花文学賞は、金沢市が主催する、全国に先駆けてはじまった地方自治体主催の文学賞です。泉鏡花の文学世界に通ずるロマンの薫り高い作品が対象です。

受賞にあたり、木内さんから喜びのメッセージが寄せられました。

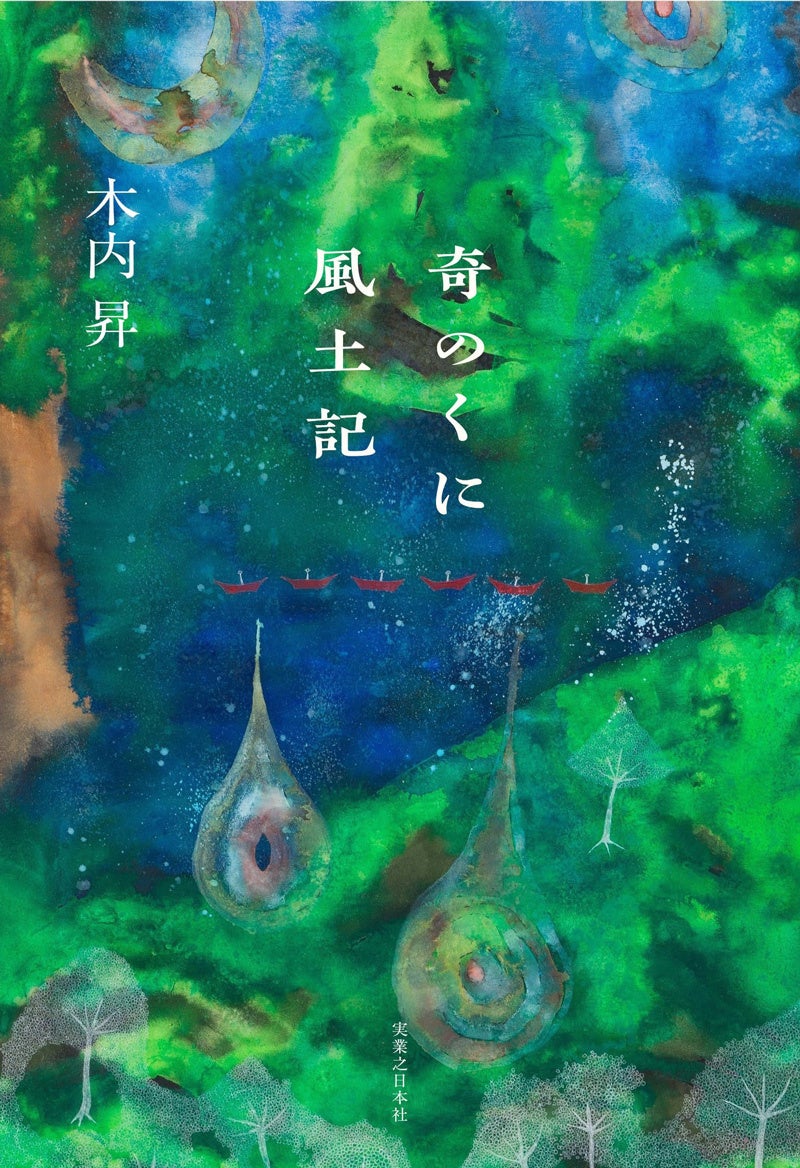

「畔田翠山の目を通して、本草(植物)を見詰めようと試みた執筆過程で、自分自身も救われていったような気がしています。この作品が、泉鏡花文学賞という素晴らしい賞をいただけたことは、望外の喜びです。装画のmayamaxxさん、デザインの櫻井久さん、編集担当さんに感謝いたします。」

【作品紹介】

若き本草学者の不思議に満ちた生きものとの出会い

紀州(現在の和歌山県)藩士の息子・十兵衛(後の本草学者・畔田翠山(くろだ・すいざん))は、幼いころから草花とは自在に語らうことができるのに、人と接するとうまく言葉を交わすことができない。ある日、草花の採取に出かけた山中で天狗(てんぎゃん)と出会ってから面妖な出来事が身の回りで次々と起こり……。実在の本草学者をモデルに、生き物や家族、恩師との温かな交感と成長を描く時代幻想譚。

【泉鏡花文学賞について】

金沢市が主催する、全国規模の地方自治体主催の文学賞としては、全国に先駆けて昭和48年に制定された文学賞です。

金沢に生まれ、近代日本の文芸に偉大な貢献をなした泉鏡花の功績をたたえ、あわせて鏡花文学を育んだ金沢の風土と伝統を広く人々に認識させ、文芸を通じ豊かな地域文化の開花を期待して制定された賞です。

毎年8月1日を基準日とし、前1年間に刊行された文芸作品(小説、戯曲など、単行本に限る、第53回は令和6年8月1日~令和7年7月31日に刊行された作品が対象)で、泉鏡花の文学世界に通ずるロマンの薫り高い作品を対象とし、その選考にあたっては市民参加の方法をとり入れ、推薦人・選考委員の推薦選考により候補作品を決定しています。

(選考委員=五木寛之、村田喜代子、村松友視、嵐山光三郎、山田詠美、綿矢りさ(順不同、敬称略))

【書籍情報】

『奇のくに風土記』

・刊行日:2025年5月29日

・定価:2200円(税込)

・体裁:四六判上製

・頁数:328頁

・書籍詳細ページ: https://www.j-n.co.jp/books/978-4-408-53881-5/

・電子書籍:あり

【著者プロフィール】

1967年生まれ。東京都出身。出版社勤務を経て、2004年、『新選組 幕末の青嵐』で小説家デビュー。2009年、早稲田大学坪内逍遙大賞奨励賞を受賞。2011年、『漂砂のうたう』で直木賞を受賞。2014年、『櫛挽道守』で中央公論文芸賞、柴田錬三郎賞、親鸞賞を受賞。2025年、『雪夢往来』で中山義秀文学賞を受賞。『茗荷谷の猫』『笑い三年、泣き三月。』『ある男』『よこまち余話』『光炎の人(上・下)』『球道恋々』『化物蝋燭』『万波を翔る』『火影に咲く』『占』『剛心』『かたばみ』『惣十郎浮世始末』など著書多数。

株式会社実業之日本社について

実業之日本社は、時代が19世紀から20世紀に移ろうとしていた1897(明治30)年6月に、経済雑誌『実業之日本』の創刊をもってスタートした出版社です。

現在は、総合出版社として雑誌、一般書、実用書、文芸書、コミックなど幅広いジャンルを取り扱っています。

【会社概要】

社名:株式会社実業之日本社(正式社名は實業之日本社)

設立: 1897年6月10日

本社所在地:東京都港区南青山六丁目6番22号 emergence 2

代表者:代表取締役社長 岩野 裕一

詳細につきましては、当社ウェブサイト(https://www.j-n.co.jp/ )をご覧ください。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像