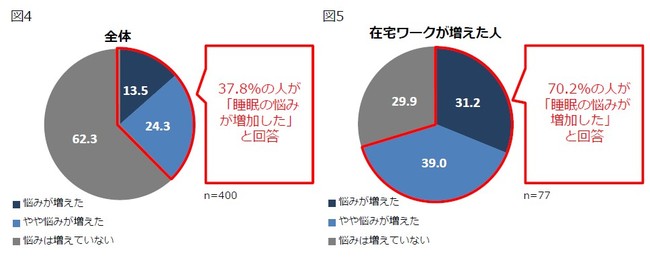

【睡眠の悩みに関する調査】新型コロナウイルスの影響で在宅ワークが増えた人のうち7割以上が「睡眠の悩みが増えた」と回答

学校法人 青葉学園が運営する東京医療保健大学(本部:東京都品川区、理事長:田村哲夫、学長:亀山周二、以下本学) は、20~60代の男女を対象に「睡眠に関する調査」を実施しました。

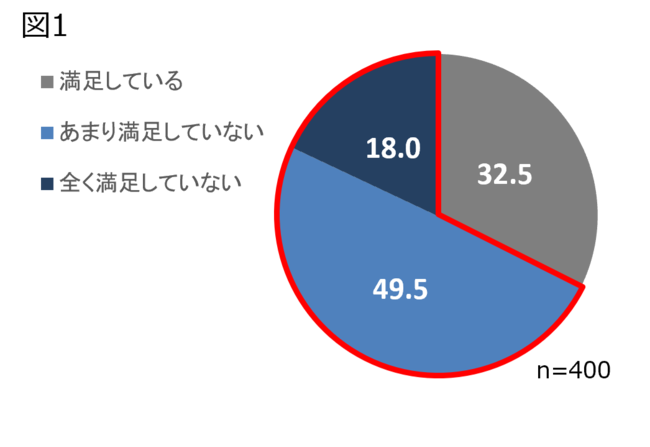

近年、日本では多くの方が「睡眠の悩み」を抱えていると言われています。今回の調査では67.5%の人が自身の睡眠に満足していないという結果となりました。

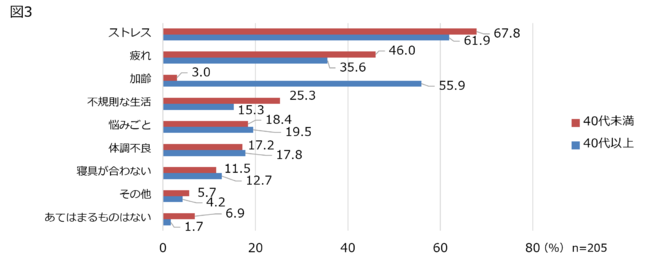

また、さらに今年度は新型コロナウイルスの影響で日常生活に多くの変化があり、睡眠の悩みを抱えている人はさらに増加傾向にあります。今回の調査では、特に在宅勤務が増えた人の方が睡眠の悩みの増加が顕著という結果となりました。原因としては、「日常生活におけるストレスの増加」や「身体を動かす機会の減少」をあげた方が多く、新型コロナウイルスの影響を感じる結果となりました。

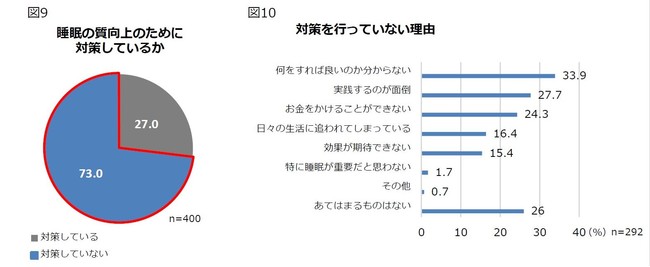

このように、多くの方が睡眠の悩みを感じている一方、睡眠の質向上のために対策を行っている人は27.0%という結果となりました。対策を行っていない理由として、「何をすれば良いか分からない」が1位となり、また毎日の実践が難しいものとして「寝る前のPCやスマホを見ない」、「昼間に運動をする」、「ゆっくりお風呂に浸かる」などが上位にあがりました。睡眠の質向上のために何をしたらいいか分からない、多忙な毎日の中で実践する余裕がないと感じている人が多いと推察されます。

【アンケート概要】

調査名 :睡眠に関する調査

調査期間 :2020年11月27日(金)~11月29日(日)

調査対象者 :20~60代の男女

調査対象地域:全国

その他 :性年代別均等割付

有効回答数 :400人

自身の睡眠に対する満足度を聞いたところ、「全く満足していない」、「あまり満足していない」合わせて67.5%の人が、「自身の睡眠に満足していない」という結果に(図1)。多くの方が、自身の睡眠に不満と課題を抱えていると分かりました。

Q3.自身の睡眠の悩みはどのようなことが原因だと思いますか?

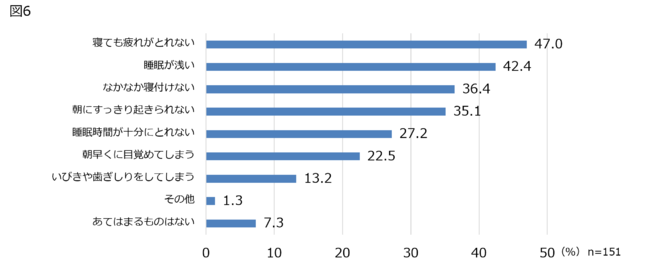

Q5.新型コロナウイルスの影響で、どのような睡眠の悩みが増えましたか?

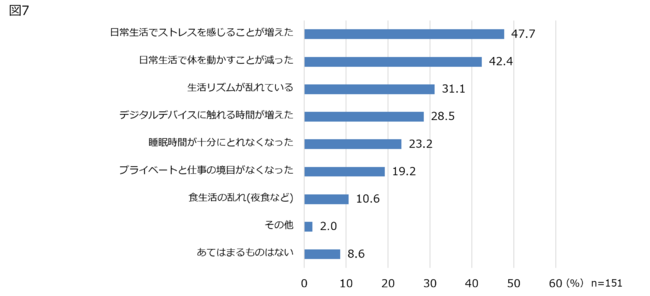

Q6.新型コロナウイルスの影響で、睡眠の悩みが増えたのはどのようなことが原因だと思いますか?

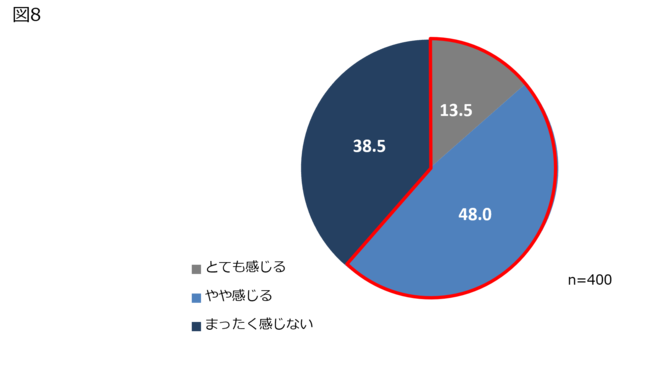

Q7.冬の時期になると寒さなどが原因で睡眠の質が下がると感じますか?

対策を行っていない人に理由を聞いたところ、「何をすれば良いのか分からない」(33.9%)、次いで「実践するのが面倒」(27.7%)という回答が上位となりました(図10)。睡眠の質向上に対して、何をすれば効果が期待できるのか分からないという人が多く、特に手間なくできる方法が分からないという方が多くいるということが推察されます。

Q9.睡眠の質向上のために、継続して実践しているものは何ですか?

Q10.睡眠の質向上のために行ったことがある対策のうち、毎日実践するのは難しいと感じるものはありますか?

【睡眠について有識者のコメント】

准教授 田野 将尊

修士(リハビリテーション) / 看護師 / 保健師

【研究テーマ】

・統合失調症者の実行機能

・精神科急性期病棟における地域生活支援

・精神科病院における連携

精神看護学の教員として“自分らしい”看護師の育成を目指すとともに、昨年からはコロナ禍におけるストレスマネジメント方法や睡眠に関する知識を提供する市民向け講座を開催しています。

睡眠の質を高めるためには、生活リズムや睡眠環境を整える必要がありますが、多忙な毎日の中で実践するのは難しいという声もあります。

睡眠に悩みを抱えている方は、自宅で短時間に行える「からだとこころのリラックス」方法を試してみてはいかがでしょうか?「からだのリラックス」には、呼吸法や自立訓練法、漸進的筋弛緩法などがあり、これらは副交感神経を優位にすることで穏やかな睡眠へとつながる効果があります。また、一日の終わりに、些細な事で構いませんので自分が今日一日頑張れたことや、自分を褒められることを思い返してみてください。自分に優しくなれると、人にも優しくなれます。穏やかな気持ちで「こころのリラックス」ができると、ストレスの軽減や疲労回復、健やかな睡眠を期待することができますよ。

近年、日本では多くの方が「睡眠の悩み」を抱えていると言われています。今回の調査では67.5%の人が自身の睡眠に満足していないという結果となりました。

また、さらに今年度は新型コロナウイルスの影響で日常生活に多くの変化があり、睡眠の悩みを抱えている人はさらに増加傾向にあります。今回の調査では、特に在宅勤務が増えた人の方が睡眠の悩みの増加が顕著という結果となりました。原因としては、「日常生活におけるストレスの増加」や「身体を動かす機会の減少」をあげた方が多く、新型コロナウイルスの影響を感じる結果となりました。

このように、多くの方が睡眠の悩みを感じている一方、睡眠の質向上のために対策を行っている人は27.0%という結果となりました。対策を行っていない理由として、「何をすれば良いか分からない」が1位となり、また毎日の実践が難しいものとして「寝る前のPCやスマホを見ない」、「昼間に運動をする」、「ゆっくりお風呂に浸かる」などが上位にあがりました。睡眠の質向上のために何をしたらいいか分からない、多忙な毎日の中で実践する余裕がないと感じている人が多いと推察されます。

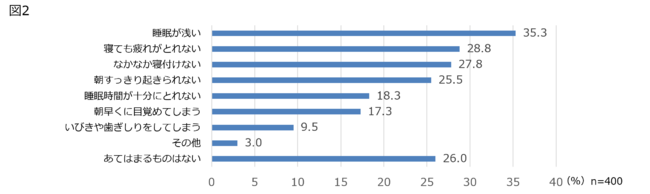

| 【調査結果サマリー】 ①自身の睡眠に満足していない人は67.5% 睡眠の悩み第1位は「睡眠が浅い」 ②新型コロナウイルスの影響で睡眠の悩みを抱えている人が増加! 原因第1位は「日常生活におけるストレスの増加」 ③睡眠の質向上のために対策している人は27.0% 実践していること第1位は「規則正しい生活を心がける」 |

本リリースの調査結果をご利用いただく際は、必ず(東京医療保健大学調べ)とご明記ください。

【アンケート概要】

調査名 :睡眠に関する調査

調査期間 :2020年11月27日(金)~11月29日(日)

調査対象者 :20~60代の男女

調査対象地域:全国

その他 :性年代別均等割付

有効回答数 :400人

- 自身の睡眠に満足していない人は67.5% 睡眠の悩み第1位は「睡眠が浅い」

自身の睡眠に対する満足度を聞いたところ、「全く満足していない」、「あまり満足していない」合わせて67.5%の人が、「自身の睡眠に満足していない」という結果に(図1)。多くの方が、自身の睡眠に不満と課題を抱えていると分かりました。

67.5%の人が 「自身の睡眠に満足していない」と回答

67.5%の人が 「自身の睡眠に満足していない」と回答

Q2.具体的に、どのような睡眠の悩みがありますか?

Q3.自身の睡眠の悩みはどのようなことが原因だと思いますか?

- 新型コロナウイルスの影響で睡眠の悩みを抱えている人が増加!原因第1位は「日常生活におけるストレスの増加」

Q5.新型コロナウイルスの影響で、どのような睡眠の悩みが増えましたか?

Q6.新型コロナウイルスの影響で、睡眠の悩みが増えたのはどのようなことが原因だと思いますか?

Q7.冬の時期になると寒さなどが原因で睡眠の質が下がると感じますか?

61.5%の人が 「冬になると睡眠の質が下がると感じる」と回答

61.5%の人が 「冬になると睡眠の質が下がると感じる」と回答

- 睡眠の質向上のために対策している人は27.0% 実践していること第1位は「規則正しい生活を心がける」

対策を行っていない人に理由を聞いたところ、「何をすれば良いのか分からない」(33.9%)、次いで「実践するのが面倒」(27.7%)という回答が上位となりました(図10)。睡眠の質向上に対して、何をすれば効果が期待できるのか分からないという人が多く、特に手間なくできる方法が分からないという方が多くいるということが推察されます。

Q9.睡眠の質向上のために、継続して実践しているものは何ですか?

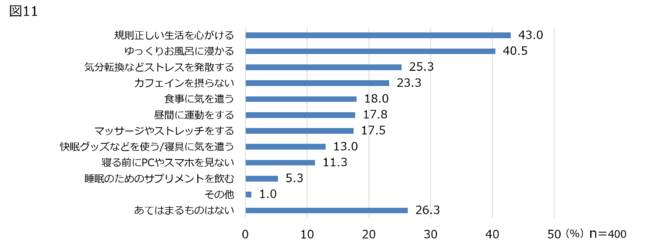

睡眠の質向上のために継続して行っているものを聞いたところ、「規則正しい生活を送る」が43.0%、「ゆっくりお風呂に浸かる」が40.5%と上位に。一方、1番少なかったのは「睡眠のためにサプリメントを飲む」の5.3%となりました(図11)。

Q10.睡眠の質向上のために行ったことがある対策のうち、毎日実践するのは難しいと感じるものはありますか?

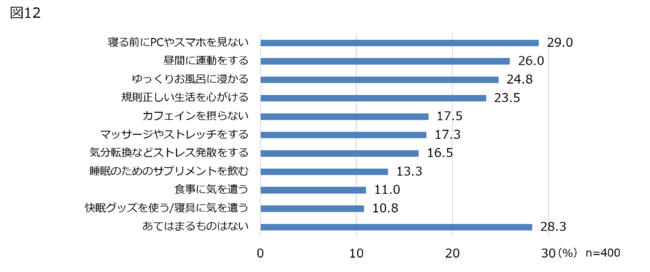

睡眠の質向上のための対策として、毎日実践するのは難しいと感じるものを聞いたところ、「寝る前にPCやスマホを見ない」が29.0%と1位に。気を付けたいと思う一方、デジタルデバイスの利用が日常生活の当たり前になった現代、見ない時間を作るのはなかなか難しいと感じている人が多いと思われます。次いで、「昼間に運動をする」が26.0%、「ゆっくりお風呂に浸かる」が24.8%となり、多忙な毎日を過ごす中、時間がかかる対策を毎日実践するのは難しいと感じている人が多いと推察されます(図12)。

【睡眠について有識者のコメント】

准教授 田野 将尊

修士(リハビリテーション) / 看護師 / 保健師

【研究テーマ】

・統合失調症者の実行機能

・精神科急性期病棟における地域生活支援

・精神科病院における連携

精神看護学の教員として“自分らしい”看護師の育成を目指すとともに、昨年からはコロナ禍におけるストレスマネジメント方法や睡眠に関する知識を提供する市民向け講座を開催しています。

睡眠の質を高めるためには、生活リズムや睡眠環境を整える必要がありますが、多忙な毎日の中で実践するのは難しいという声もあります。

睡眠に悩みを抱えている方は、自宅で短時間に行える「からだとこころのリラックス」方法を試してみてはいかがでしょうか?「からだのリラックス」には、呼吸法や自立訓練法、漸進的筋弛緩法などがあり、これらは副交感神経を優位にすることで穏やかな睡眠へとつながる効果があります。また、一日の終わりに、些細な事で構いませんので自分が今日一日頑張れたことや、自分を褒められることを思い返してみてください。自分に優しくなれると、人にも優しくなれます。穏やかな気持ちで「こころのリラックス」ができると、ストレスの軽減や疲労回復、健やかな睡眠を期待することができますよ。

| 【東京医療保健大学とは】 理事長 :田村哲夫 学長 :亀山周二 設立年度 :2005年度 本部 :東京都品川区東五反田 キャンパス :五反田キャンパス、世田谷キャンパス、国立病院機構(東が丘)キャンパス、 国立病院機構立川キャンパス、船橋キャンパス、雄湊キャンパス(和歌山)、 日赤和歌山医療センターキャンパス(和歌山) 学部(学科) :医療保健学部(看護学科、医療栄養学科、医療情報学科)、 東が丘看護学部(看護学科)、立川看護学部(看護学科)、千葉看護学部(看護学科)、 和歌山看護学部 (看護学科) 専攻科 :助産学専攻科、和歌山助産学専攻科(2022年4月開設) 大学院 :医療保健学研究科(修士課程8領域、博士課程3領域)、 看護学研究科(修士課程4コース、博士課程) 和歌山看護学研究科(修士課程3領域) 学生数 : 3,093名 (2021年5月現在) |

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像