「在宅で生活する認知症およびMCIの高齢者の購買力」「認知症になってからも使いやすい製品・サービスの市場規模」を推計

株式会社日本総合研究所(本社: 東京都品川区、代表取締役社長: 谷崎勝教、以下「日本総研」)は、2050年までの期間における「在宅で生活する認知症およびMCI(軽度認知障害)の高齢者の年間消費支出総額(=購買力)」と、「認知症になってからも使いやすい製品・サービスの市場規模」の推計を行いました。その結果および分析・提言を「認知症1200万人時代へ。ともに生きる社会における市場の可能性とは?」(以下「本レポート」)として取りまとめましたので発表します。

■主な予測結果・提言

●2025年時点で、在宅で生活する認知症およびMCIの高齢者は約14兆7,388億円の年間消費支出を行っていると推計される。今後も認知症およびMCIの高齢者の増加が見込まれることから、その支出額(=購買力)は増加し、2050年時点では約16兆9,845億円になると推計される。

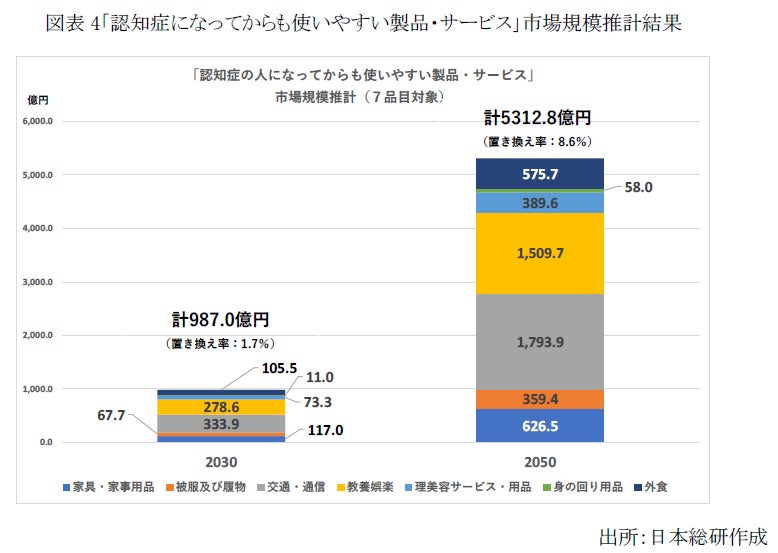

●「認知症になってからも使いやすい製品・サービス」の市場規模は、2050年時点で5,312.8億円(内、家具・家事用品626.5億円、被服及び履物359.4億円、交通・通信1,793.9億円、教養娯楽1,509.7億円、理美容サービス・用品389.6億円、身の回り用品58.0億円、外食575.7億円)まで成長すると推計される。

●認知症がごく当たり前の時代において、企業は経営戦略の一環として認知症の人への対応に取り組むべきである。企業が、認知症の人の日々の生活を支える製品・サービスを開発し充実させることで、認知症の人がこれらの製品・サービスにアクセスしやすくなり、「認知症になってからも、一人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができる」社会の実現に貢献できると考えられる。同時に、企業の持続的な取り組みのためには、認知症の人を顧客とした企業活動として成立させることが重要である。認知症になってからも使いやすい製品・サービスの健全な市場を形成し、この市場を成長産業として捉え直すことは、企業の成長においても重要な役割を果たす可能性がある。

本レポートは、以下のリンクからご覧いただけます。

「認知症1200万人時代へ。ともに生きる社会における市場の可能性とは?」

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/pdf/company/release/2025/0221.pdf

■本レポート制作の背景と目的

国内の認知症およびMCIの高齢者の人数は、2022年時点で合計1,000万人(認知症約443万人、MCI約559万人)を超え、65歳以上の高齢者の約3.6人に1人が認知症またはその予備軍と推計されています。認知症およびMCIの高齢者の人数は今後も増加することが見込まれ、2050年時点には合計1,200万人を超えることが予測されています。

認知症がごく当たり前の時代において、認知症の人やその家族などが住み慣れた地域で、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるように、認知症の人の日々の暮らしを支える製品・サービスが生み出されることへの期待が高まっています。しかし、こうした製品・サービスの社会的な意義や可能性が、それらの開発を担う企業に十分に認識されているとは言い難いのが現状です。

こうした状況を生む要因の一つとして、認知症およびMCIの人の消費行動に関する経済的インパクトが明らかとなっていないことが挙げられます。そこで、2050年までの期間を対象として、認知症およびMCIの高齢者の年間消費支出総額(=購買力)や、潜在する市場規模の推計を通じて、認知症の人のための製品・サービスの充実や市場の形成を促すことを目的に、本レポートを制作しました。

■「在宅で生活する認知症およびMCIの高齢者の年間消費支出総額」 推計結果

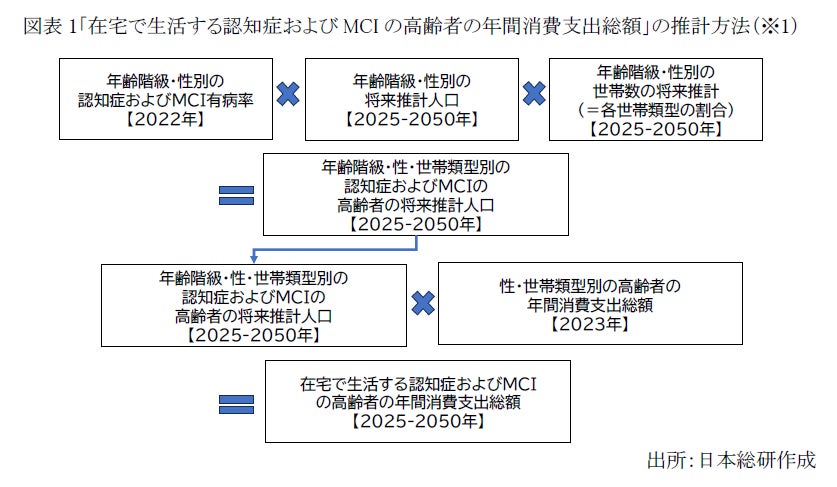

「在宅で生活する認知症およびMCIの高齢者の年間消費支出総額」は、図表1にまとめた方法を用いて推計しました(推計方法の詳細はレポートP6-8を参照ください)。

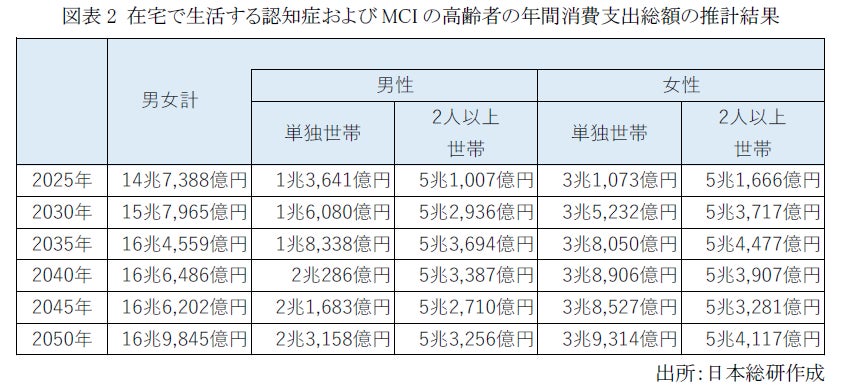

「在宅で生活する認知症およびMCIの高齢者の年間消費支出総額」の推計結果は、図表2のとおりです。2025年時点で、在宅で生活する認知症およびMCIの高齢者は約14兆7,388億円の年間消費支出を行っていると推計されます。また、認知症およびMCIの高齢者の増加に伴って支出額も増加し、2050年時点では約16兆9,845億円になると推計されます。

■「認知症になってからも使いやすい製品・サービスの市場規模」の推計結果

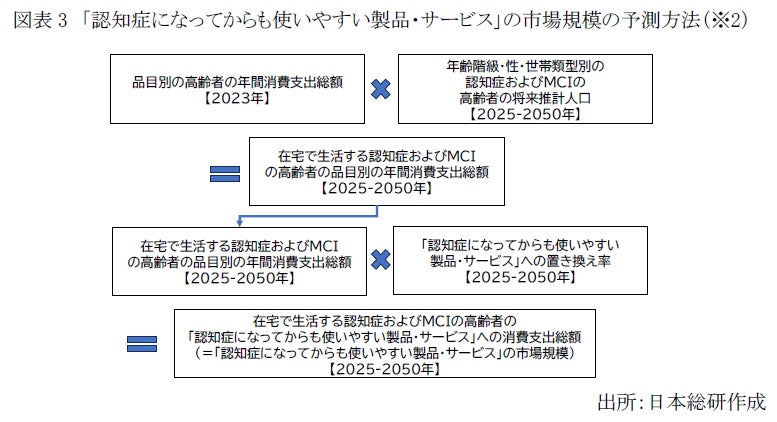

家計調査の「品目分類」のうち、認知症になってからも使いやすい製品・サービスの開発事例が存在する「家具・家事用品」、「被服及び履物」、「交通・通信」、「教養娯楽」、「理美容サービス・用品」、「身の回り用品」、「外食」の7品目を対象として市場規模を推計しました。推計方法は図表3のとおりです(推計方法の詳細はレポートP9-13を参照ください)。

2030年時点で、「認知症になってからも使いやすい製品・サービス」の市場規模は987.0億円になると推計されます。また、認知症およびMCIの高齢者が増加し、「認知症になってからも使いやすい製品・サービス」が普及することで、2050年時点では5,312.8億円まで成長すると推計されます。

また、認知症の人にも使いやすい製品・サービスは、誰にとっても一般的に使いやすいものであると考えられます。今回の推計では、在宅で生活する認知症およびMCIの高齢者を想定ユーザーとして、その購買力を前提として市場規模を算出しましたが、誰にとっても使いやすい製品・サービスとして幅広いユーザーに訴求することで、より一層市場規模が拡大することが見込まれます。

■認知症の人への対応は、経営戦略の一環として取り組むべき

認知症1200万人時代の到来に向けて、企業は経営戦略の一環として認知症の人への対応に取り組むことが重要です。企業が、認知症の人の日々の生活を支える製品・サービスを開発し充実させることで、認知症の人がこれらの製品・サービスにアクセスしやすくなり、「認知症になってからも、一人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができる」(※3)社会の実現に貢献できると考えられます。同時に、企業がこうした取り組みを持続的に行っていくためには、認知症の人を顧客とした企業活動として成立させることも重要です。17兆円規模の購買力を有する認知症の人たちが使いやすい製品・サービスの健全な市場を形成し、この市場を成長産業として捉え直すことは、企業の成長においても重要な役割を果たす可能性があります。

■消費行動を安心して行うことができる環境整備も必要

認知症になってからも使いやすい製品・サービスの市場形成に向けては、自分にあった製品・サービスを認知症の人やその家族等が日々の生活の中で気軽に購入・利用することができる体制整備が必要不可欠です。認知症の人を対象とした企業活動を行う際には、経営層の主体的な関与のもと、全社的な取り組みとして、認知症の人の安心・安全な消費行動を担保するための流通・販売の仕組みを整備することが求められます。

■株式会社日本総合研究所について

日本総合研究所は、生活者、民間企業、行政を含む多様なステークホルダーとの対話を深めながら、社会的価値の共創を目指しています。シンクタンク・コンサルティング事業では、パーパス「次世代起点でありたい未来をつくる。傾聴と対話で、多様な個をつなぎ、共にあらたな価値をつむいでいく。」を掲げ、次世代経済・政策を研究・提言する「リサーチ」、次世代経営・公共を構想・支援する「コンサルティング」、次世代社会・市場を創発・実装する「インキュベーション」を、個人間や組織間で掛け合わせることで、次世代へ向けた価値創造を強力に推進しています。

※1:「年齢階級・性別の認知症およびMCI有病率」は、国立大学法人 九州大学「認知症および軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究 報告書」(令和6年5月)を参照。

「年齢階級・性別の将来推計人口」及び「年齢階級・性別の世帯数の将来推計値(各世帯類型の割合)」は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」を参照。

「高齢者の年間消費支出総額」は、総務省統計局「家計調査(2023年計)」を参照。

※2:「品目別の高齢者の年間消費支出総額」は、総務省統計局「家計調査(2023年計)」を参照。

「認知症になってからも使いやすい製品・サービス」への置き換え率を仮定するにあたっては、公益財団法人共用品推進機構が「共用品(アクセシブルデザイン製品)」に関して実施している「共用品市場規模に関する調査」を参考としました。関わる数値は、公益財団法人共用品推進機構「共用品市場規模に関する2023年度調査に関する報告」を参照。

※3:認知症施策推進基本計画における「新しい認知症観」より抜粋

■本件に関するお問い合わせ

【報道関係者様】 広報部 金井 電話: 080-3437-9449

【一般のお客様】 リサーチ・コンサルティング部門 高橋

電話: 090-5530-8020 メール: takahashi.mitsunobu.y3@jri.co.jp

すべての画像