【イプロス】「ダム」の基礎知識資料の第1章を公開

BtoB情報検索サイト「イプロス」「イプロスものづくり」を運営する株式会社イプロス(本社:東京都港区)は、「ダム」の知識資料の第1章を公開しました。

<もくじ>

1. ダムとは

2. ダムの歴史

3. ダムの種類

4. ダムの構造

5. ダムの施工

6. これからのダム

※ログインが必要です。登録状況により新規会員登録が必要な場合があります。

「ダムの基礎知識」

ダムは、地球上のあらゆる生命を育む水を貯水し、人類の近代化を支え、高度経済成長と社会発展に多大な貢献をしてきました。

さらに、今後は気候変動や人口増加においても重要な役割を果たしていくこととなります。

本連載では、6回にわたりダムの基礎知識について解説します。

第1回は、ダムとは何か、どんな構造物なのかを説明します。

ダムと呼べるものは、実は国内においては法律で決められており、海外においてもきちんと定義されています。

今回は、知っているようで知らないダムの定義とともに、ダムの持つ役割について説明します。また、ダムと呼ばれるものが国内外でどれくらいあるのかについても紹介します。

<第1回 もくじ>

1. ダムの定義

2. ダムの役割

3. ダムの数(国内および海外)

1. ダムの定義

ダムの定義は、日本国内においては河川法で決められており、また、海外においても基準が決められています。ダムとは何か? と質問した場合、多くの人たちは「川をせき止めて、水をためるもの」と答えるのではないでしょうか。

確かに、ダムは川の水をせき止めて水をためる施設(構造物)であり、ダムによって蓄えられた水(人造湖)を使って飲み水にしたり、発電を行ったりします。また、水を蓄えられる機能を利用して、洪水調節も行います。

一方で、水門や河口堰(かこうぜき)などは、ダムとは呼ばれません。川の水をせき止める役割を考えると、堤防や河口などにある可動堰(かどうぜき)も、先ほどの回答からいえばダムということになるのではないでしょうか(図1)。

以下からダムの定義、可動堰と水門の違いについて紹介します。

・日本と世界におけるダムの定義

まず、日本におけるダムの定義を説明します。

現在の日本においてダムと呼称される構造物は、1964年(最初の東京オリンピックが開催された年)に制定した河川法により規定されています。そこには、ダムに関する特則(ダムの定義)として「河川の流水を貯留し、または取水するため第二十六条一項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15m以上のもの」と記されているのです(河川法 第二章 第三節第三款の第四十四条第一項)。

つまり、ダムと呼べる構造物は高さが15m以上のものを指すことになります。

それよりも低いものは、堰(せき)とし、「流水を制御するために、河川を横断して設けられるダム以外の施設で、堤防の機能を有しないもの」と規定しています(河川管理施設等構造令:1976年制定)。ただし、この法律によるダムの定義は、あくまで日本固有のものです。

また、世界におけるダムとしての基準は、国際大ダム会議(1928年創立)で「堤高5m以上、または貯水容量300万m3以上のもの」をダムと定義しています。

これらのことから、堤防はたとえ高さが15mを超えていたとしても、貯留施設ではないため、ダムとはならないことになります。

少し変わったダムとして、天然ダムというのがあります。

天然ダムは、集中豪雨などの大雨や地震で発生した土砂崩れによる土砂、火山噴火による溶岩流などが、河川の水の流れをせき止めることで形成されたダムのことです。

よくテレビなどで「ビーバーはダム造りの名人」などと紹介されますが、上記の定義に従えば、ビーバーが造ったダムは厳密にはダムと呼んではいけないことになります。

・可動堰と水門

可動堰と水門は、その機能に大きな違いがあります。

可動堰は、普段は門を閉めて水をせき止め、洪水時には門を開き水量を調節しながら下流に流します。

一方、水門は、普段ほとんど門を開いており、洪水時に門を閉めて堤防の代わりをします。

つまり、可動堰は洪水調整機能がありながらも堤防の機能を有していないもので、水門は川の流水を調整する機能を持ち、洪水時には堤防機能を有するものということになります(図2)。

・地下ダム

地下ダムとは、地中に水を通さない壁を作り、地下水の流れをせき止めてためる施設です。

鹿児島や沖縄などの離島においては、生活用水や灌漑(かんがい)用水の確保としてため池を造っても、水を通しやすい地形でなかなか水がたまらないという問題を抱えています。

その解決策の1つとして、地下に浸(し)み込んだ水を、遮水壁によって海に流れ出す前に囲い込んで貯水します。この地下ダムにある水を汲(く)み上げて、灌漑用水などに利用します。

地下ダムは、地下にある巨大ダムといえます。

代表的なものとして、沖縄県宮古島の福里ダムや、鹿児島県喜界島の喜界地下ダムなどがあります。

地下ダムは海に流れ出てしまう水をせき止めるだけでなく、海から上がってくる水をせき止めることで、作物を枯らしてしまう塩害をも防いでいます。

地球上で私たちが飲むことのできる淡水は、地球上の水のわずか 0.7% で、そのうち 0.56% が地下水であるため、地下にある水をいかに利用していくかは大きな課題となっています。

現在では、水をためずに土石流を食い止める砂防ダム(最近では砂防堰堤と呼称される)や、土砂の流失で山の森などが荒廃するのを防ぐ治山ダムというものもあります。

2. ダムの役割

ダムの役割には、洪水調整、流水の正常な機能維持、水資源の確保(水道用水、農業用水、工業用水など)、発電などがあります。

近年、各地で毎年のように洪水被害が起きている一方で、梅雨時というのに雨が降らず、節水や断水などのニュースが報じられることが多くなっています。こういった状態でも私たちの暮らしが成り立つのは、ダムが果たす役割に恩恵を受けていることによります。

今、日本からダムをなくしてしまったら、川の近くにはまず住めなくなるでしょう。

さらに、断水が続き、農作物などが安定して作れなくなって人々の生活は脅かされるのは間違いないでしょう。

日本は、国土の約7割が山であり、残り3割の平野にほとんどの人が住んでいます。

国内の多くの川は、山から海までの距離が数十kmと短めで、さらに流れが急なため、雨が降ってもすぐに海に流れてしまいます。このため、川を途中でせき止めて水をためておく必要があります。

また、洪水時には大量の土砂が運ばれ、川底にたまっていきます。

そうなると、堤防をもっと高くするか、川底にたまった土砂を取り除かなければなりません。

従って、大雨が降った時は途中で一度水をせき止めて、一気に下流に流れないようにする必要があります。

以下に、ダムの6つの役割(機能)を説明します。

1:洪水調節機能

大雨が降った時に、ダムに水をためて下流に流す量を調節し、鉄砲水(図3)による堤防の決壊などを防ぐ。

2:流水の正常な機能の維持

ダムに水をためたり放流したりして、川に流れる水の量を一定に保つ。

よって渇水(水不足)の時に川の流量が減って、魚の生存に影響が及ばないようにし、また、川の深さの変化で堤防などが傷まないようにできる。

3:上水道供給機能

私たちが普段利用している水(上水道)を、できるだけ過不足なく供給する。

4:灌漑機能(農業用水供給機能)

田や畑に水を供給する。特に渇水の時には大いに役立つ。

5:工業用水供給機能

工場などで大量に使用する水(工業用水)を供給する。

6:発電機能

ダムの水を使って電気を起こし、水力発電に利用する。

この他にも、地域限定(豪雪地帯である北陸一帯)で、積もった雪を溶かすための消雪パイプや流雪溝にダムの水を供給する消流雪用水供給があり、これは雪国ならではのダムの役割といえます。

また最近では、ダムでできた人工湖を利用したり、水陸両用車を使ってダム周辺(湖の周遊も含む)を巡ったり、見せるためだけの放水(観光放水)を行ったりと、ダムの役割として観光が加えられるようになってきています。

3. ダムの数(国内および海外)

日本国内には、およそ3,000基のダムがあるといわれています。

一般社団法人日本ダム協会によれば、表1に示すように、日本のダムは2,753基あり、 北海道がそのうちで最も多く187基あります。2番目に多いのが岡山県で、以下、新潟、兵庫、広島と続きます。

黒部ダムなどを有している富山県や、日本アルプスを有する長野県などに多くのダムが集中している印象があるのに対し、実際は富山県が77基で13位、長野県が66基で16位となっています。

逆に、沖縄県にはダムがないと思われているものの、47基のダムがあり、27位となっています。

ダムが最も少ないのは東京都で8基のダム、次いで神奈川県で13基、埼玉県の15基となっています。

では、世界にはどれくらいのダムがあるのでしょうか?

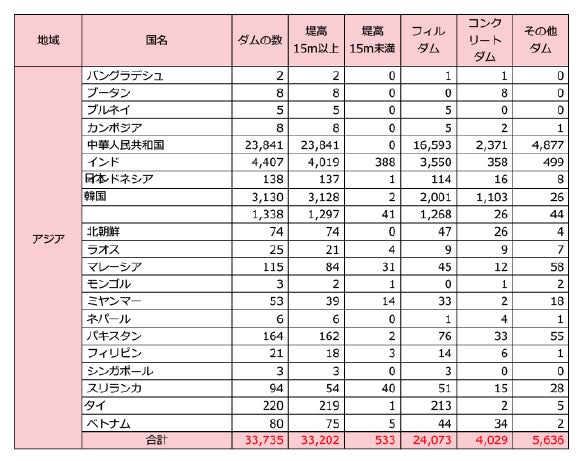

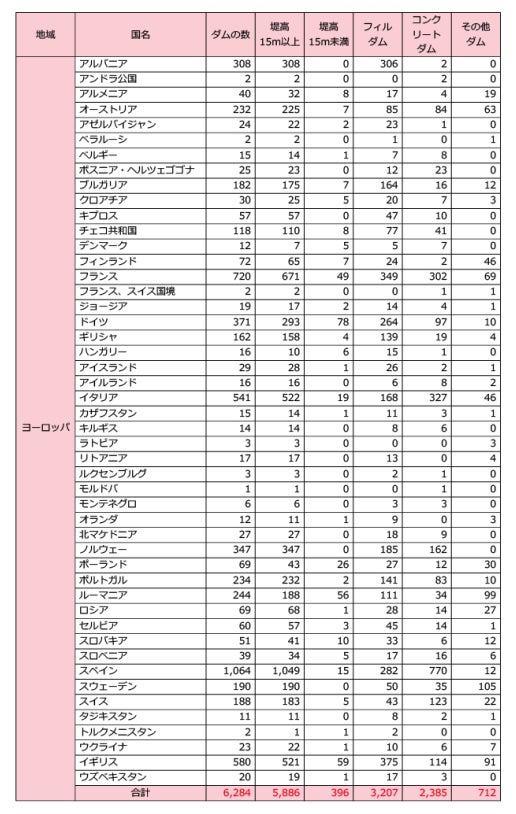

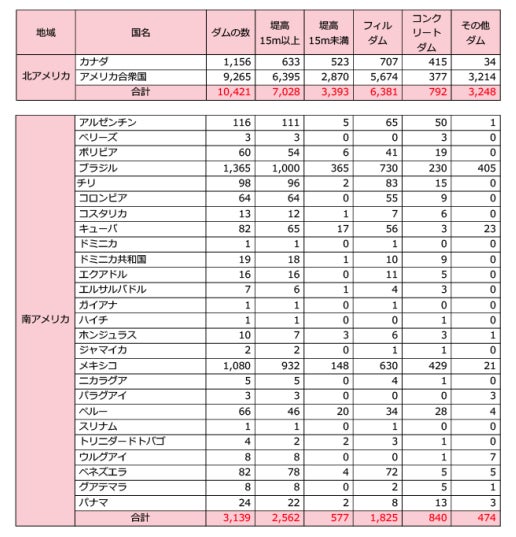

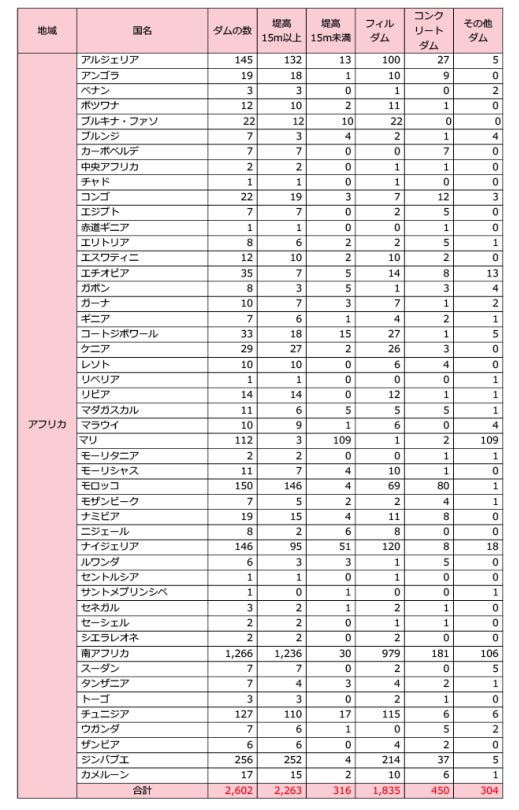

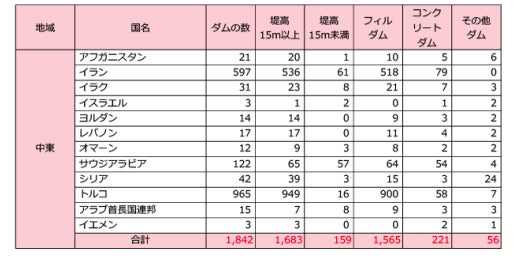

正確な数は分からないものの、およそ50,000基あるといわれています(表2~7)。

ダムが最も多い国はアメリカで、約9,300基あります。次いで中国の4,700基、インドが4,600基となっており、日本はインドに次ぐ第4位となっています。

広大な領土を有するロシアでは、意外と少なく91基となっています。

地域別に見ると、アジアが最も多くのダムを有していて約34,000基、南北アメリカで約14,000基、ヨーロッパが約6,300基、アフリカが約2,600基、中東が約1,800基となっています。

ただし、1つのダムの貯水量はロシアやカナダが圧倒的に多く、一概にダムの数だけで比較はできません。

いかがでしたか?

今回は、ダムとは何か、どのような構造物をダムと呼ぶのか、さらにダムの役割と国内外にあるダムの数を取り上げました。

次回は、世界および日本におけるダムの歴史と、ダムの寿命について解説します。お楽しみに!

すべての画像